《文件上可见指印鉴定技术规范》解析

刘丹妮 关颖雄

摘 要:司法鉴定行业技术标准体系在不断完善,各学科专业领域的技术标准也在更新和充实。SF/T 0142-2023《文件上可见指印鉴定技术规范》是在SF/Z JD0202001-2015《文件上可见指印鉴定技术规范》的基础上,结合鉴定实际情况进行充实和完善所形成的指印鉴定技术体系新成果。本文立足于文件上可见指印鉴定实践,通过对比2023版和2015版《规范》,从基本结构调整、主体内容变化、对2023版《规范》的总体评价以及适用要点4个方面进行分析,为学习贯彻《文件上可见指印鉴定技术规范》提供基本思路。

关键词:司法鉴定,标准化,文件上可见指印鉴定,SF/T 0142-2023

DOI编码:10.3969/j.issn.1674-5698.2024.04.016

0 引 言

在我國,民间利用指纹签署契约的习惯始于周代,至唐代更盛。《周礼卷十五》记载:“同市,以质剂结信而止讼。”释曰,质剂谓券书,恐民失信有违负,故为券书结之使有信也。汉代郑康成注释周礼曰:“质剂谓两书一札而别之也,若今下手书。”唐代贾公彦注疏曰:“郑云若今下手书者,汗时下手书,即今画指券,与古质剂同也。”1959年,新疆米兰古城出土了一份直接以指纹为信的藏文文书“借粟契”,此契约落款处有4个红色指印,其中有一个尚能看到指纹纹线,可以肯定为指纹[1]。可见我国将指纹应用于民间及诉讼断案已有悠久的历史,直至今日,文件上可见指印鉴定仍是我国司法鉴定活动中重要的内容。从最初的利用人体测量方法,通过“下手书”“画指券”“画指节”等途径来识别订立契约之人,到指纹证据技术的应用推广后可见指印鉴定技术规范的形成,经过了几千年的历史发展。

2 015 年司法鉴定行业主管部门发布的S F/ ZJD0202001-2015《文件上可见指印鉴定技术规范》(以下简称2015版《规范》)初步实现了文件上指印鉴定的规范化,规范了鉴定秩序,保障鉴定结论的准确性。而2023年10月7日发布的SF/T 0142-2023《文件上可见指印鉴定技术规范》(以下简称2023版《规范》)总体上推动了可见指印鉴定标准化建设更加全面、系统的发展,但与此同时,某些内容的修改也导致了一些新问题的产生。本文将立足于文件上可见指印鉴定实践,通过对比2023版和2015版《规范》,从其基本结构的调整、主体内容的变化、对2023版《规范》的总体评价和适用要点4个方面进行分析,为学习贯彻《文件上可见指印鉴定技术规范》提供基本思路。

1 2023版《规范》概述

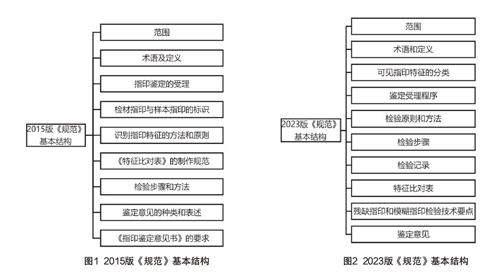

对于标准和规范而言,由结构体现功能,因而,基本结构是支撑规范具体内容的“筋骨”,其设置应秉持全面、协调的原则。在司法鉴定标准化建设的进程中,不断完善规范的结构是保证其先进性和适用性的重要条件。2023版《规范》是基于我国法律相关规定、《司法鉴定程序通则》以及《司法鉴定文书规范》制定的,符合国际国内实验室通用技术标准和文件鉴定标准体系通用要求,适用于文件上可见指印鉴定的标准。其确立了我国文件上可见指印鉴定中应遵循的基本原则、检验步骤和方法,基本结构由10个部分组成(如图2所示)。与2015年版的《规范》相比,其整体结构更加完整,体系性和协调性更强,新增了“检验记录”一款程序性内容和“可见指印特征的分类”“残缺指印和模糊指印检验技术要点”两项技术性内容,及时反映了理论研究和实践改革的新进展;将2015版《规范》当中的“指印鉴定的受理”(条款4)和“检材指印与样本指印的标识”(条款5)两部分内容整合为“鉴定受理程序”(条款5)一款,具体检验部分被归纳为“检验原则与检验方法”(条款6)、“检验步骤”(条款7)和“检验记录”(条款8)3个条款。

2 对《规范》主体内容的认识

《规范》是根据我国指印鉴定的现状,参考中国刑事科学技术大全中的《指纹技术》和《文件检验》相关章节并结合民事案件指印鉴定的实际情况制定的,其目的在于规范文件上可见指印鉴定活动。《规范》研制团队的核心成员在多年前曾撰文论述到:“指印鉴定标准化建设将随司法鉴定标准体系建设深入的步伐,发生从无到有、从雏形到全面系统的转化[2]。”将文件上可见指印鉴定作为标准化的对象,并以专门的技术规范加以调整,这体现了司法鉴定行业标准与社会经济发展密切同步,是我国司法鉴定行业标准化的重要特色。2023版《规范》是根据国家的法律、法规,在2015版《规范》的基础上,结合指印鉴定的实际情况进行充实和完善所形成的,整体上符合司法鉴定标准体系的通用要求,回应了文件上可见指印鉴定的现实需要,是指印鉴定标准化建设从雏形到全面发展的重要一步。

2.1 术语和定义(条款3)

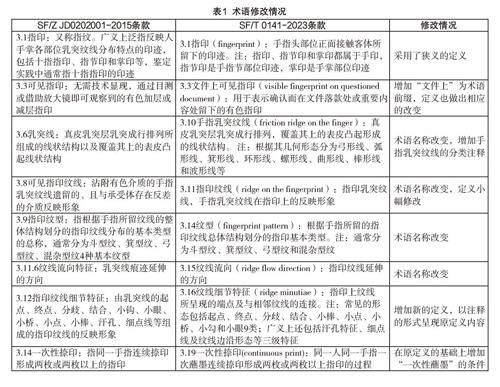

2015版《规范》中共有35个术语,其中有一部分个引用自GA-T 144《法庭科学指纹专业术语》和SF/ Z JD 02010 01-2010《文件鉴定通用术语》第1部分。此外,在GA-T 14 4《法庭科学指纹专业术语》的基础上,2015版《规范》根据文件上可见指印的特殊性,对“指印”“检材指印”“样本指印”“ 指印纹型”“ 指印特征”“纹型特征”“内部花纹”“外围线”“根基线”“指印纹线细节特征”“棒形线(短线)”“眼形线”“桥形线”“钩形线”“小点”1 5个术语的名称或定义根据“指印特征”进行了修改,并新增了“指印纹线一般特征”“纹线流向特征”“指印印面特征”“追踪线”和“可见指印”“可见指印纹线”“一次性捺印”“骑缝指印”8个术语。相较于GA/T 144指纹专业名词术语,《规范》提出了“指印”相关的各类术语,并形成了相应的术语体系。

而在2023版《规范》中,术语在原先的基础上被精简为19个,并规定SF/T 0102-2021《文件上可见指印形成过程鉴定技术规范》和SF/T 0141-2023《文件上可见指印一次性捺印鉴定技术规范》界定的术语同样适用于本文件。相较于2015版《规范》,2023版《规范》删除了大部分指印特征相关的术语,新增“ 检材”“ 样本”“ 模糊指印”“残缺指印”“纹线系统”“ 无特征区域”和“ 定位点”7个术语,重新定义了“指印”“文件上可见指印”“纹线细节特征”和“一次性捺印”4个术语,并对“手指乳突纹线”“指印纹线”“纹型”和“纹线流向”4个术语进行了术语名称的修改,具体修改情况见表1。

2.2 可见指印特征分类(条款4)

在2023版《规范》发布之前,指印特征分类很少被提及,或被指纹特征分类所代替。指纹是指人手指正面皮肤上的乳突纹线,通常情况下也包括手指屈肌褶纹、脱皮、伤疤等,是形成指印的造痕客体中的主要方面。其与指印并不等同,故二者的特征也不可混为一谈。“指纹特征”所指的是造痕体手指的乳突纹线及手指表面的构成特征,而“指印特征”所指的是造痕体手指的乳突纹线及手指表面的构成在承痕体上留下的反映形象特征[4]。受形成过程中各种因素的影响,手纹中不同特征的特定性、稳定性、出现率及在手印中的反映性等存在差别,各特征在手印的检验、鉴定中起着不同的作用[5]。2015版《规范》虽在第3款“术语及定义”中采用了适用于“指印特征”的各类术语,按照手印特征的性质、作用不同,将其特征归纳为一般特征、细节特征和印面特征,但却并未从指印特征价值、成因的角度,进一步规范指印印面特征的分类标准,不便于在鉴定实践中充分利用指印的各类特征。而在2023版《规范》第4款“可见指印特征分类”中,文件上可见指印特征根据其形成原理被分为皮纹特征和印面特征,每种特征又进一步细分(如图3所示)。同时还根据特征的历时稳定性将特征区分为永久性特征、阶段性特征、一次性特征,根据特征价值将其区分为一般特征和个别特征。这种分类方法兼顾了学科理论的通识和鉴定实践的需要,有很强的实用性。

2.3 鉴定受理程序(条款5)

在司法鉴定中,受理审查阶段是保障鉴定活动顺利进行的重要环节。2023版《規范》中,鉴定受理程序被分为明确鉴定要求、审查送检材料、指印样本提取、决定是否受理和送检材料的保存与标识5个部分。这一划分是对2 015年版《规范》“指印鉴定的受理”(条款4)和“ 检材指印与样本指印的标识”(条款5)两个条款进行整合补充所形成的。鉴定的受理是文件上可见指印鉴定的“入口”[ 6 ],对鉴定要求的明确和对送检材料的审查是把好这一“入口关”的关键所在。因此,2023版《规范》对相关内容的细化意义重大。

2.3.1 明确鉴定要求(条款5.1)

“明确鉴定要求”这一条款在2015版《规范》中,仅在“检材与样本指印的审查”(条款4.1)中用“了解有关案情,根据委托内容,明确鉴定目的和要求[ 7 ]”一句带过,2023版《规范》则在鉴定受理程序(条款5)中单独增设这一条款,补充了在鉴定要求不明确或不准确的情况下,应向委托方提供技术咨询并确认鉴定要求的内容,这体现了我国新时代公共法律服务的价值导向。

2.3.2 审查送检材料(条款5.2)

在2023 版《规范》当中,“审查送检材料”(条款5. 2)一款具体罗列出了检材和样本的审查内容,并提出情况不明确时,应与委托方联系的补充内容。在初步审查检材指印的鉴定条件和样本指印的比对条件后,需要补充样本的,再根据条款5.3进行指印样本提取。而2015版《规范》在对检材和样本指印的审查阶段仅提出应“确认检材和样本指印”,未提及对鉴定材料名称、数量、性状、保存状况以及收到时间等内容的核对和记录。对这一部分内容的修改遵循了《司法鉴定程序通则》的规定,增加了受理阶段审查送检材料的刚性条款①。

2.3.3 指印样本的提取(条款5.3)

总体来看,2023版的《规范》共对这一部分5个方面的内容进行了3种不同程度的改动。首先,对指印提取的总体要求、重点指位和区域的界定两方面内容在原有的基础上进行了细化。其次,对指印提取的设备和方式两方面内容进行了小幅修改。关于指印提取的设备,2023版《规范》对2015版《规范》条款4.2.3和8.1.2的内容进行了整合,具体修改情况见表2。提取方式则由“灵活选取与检材指印相适应的滚动(左右滚动、前后滚动)捺印、平面捺印或局部捺印方式。”改变为“综合采用平面捺印和滚动捺印的方式,对捺印人十指分别提取。若出现缺指等情况,应客观记录”[3]。最后,2023版《规范》的修订将原本分布在2015版《规范》“检验步骤和方法”(条款8)当中关于样本指印提取的相关内容整合到“指印样本提取”一款中。

2.3.4 决定是否受理(条款5.4)

“决定是否受理”是2 0 2 3版《规范》在鉴定受理程序中新增的子条款,规定应依据送检材料的具体情况及实验室现有资源条件等决定是否受理,并对“决定受理的”“决定不受理的”和“不能当场决定是否受理的”3种情况下的程序要求进行了规定。2015版《规范》仅在条款4.1.2中提到“初步检验检材指印和样本指印,并且根据检材指印和样本指印的具体情况以及鉴定的目的和要求,确定是否受理或暂缓受理”。

2.3.5 送检材料的保存与标识(条款5.5)

2023版《规范》将送检材料的保存和标识两部分内容简化后整合到一个条款当中。送检材料的保存部分,2023版《规范》采用更加精炼的语言将保存的要点概括为“妥善存放,防止损坏、污染”和“一案一卷,注明唯一性案号”两点,与2015版《规范》中这一部分内容相比,删除了对检材、样本指印复制提取方式的规定,且在之后的条款中也未明确提出具体的规定。

标识部分的内容被分为“标识的基本要求”(条款5.5.2)、“检材的标识”(条款5.5.3)和“样本的标识”(条款5.5.4)3个方面。2023版《规范》新增加了关于标识基本要求的条款,并对检材和样本指印的标识方式进行了简化,分别以检材(或样本)为一份和两份两种不同情况进行举例,说明了具体的标识方式。

2.4 检验原则和检验方法(条款6)

2015版《规范》中规定了“识别指印特征方法和原则”,而2023版《规范》将其更名为“检验原则和检验方法”,并以“先整体检验,后局部检验;先宏观检验,后微观检验;先无损检验,后有损检验;先独立检验,后共同讨论”取代原本的“客观”“全面”“次序”三原则,而检验方法部分则在原本的基础上进行了小幅调整。

2.5 检验步骤(条款7)

2015版《规范》在“检验步骤和方法”(条款8)这一条款中,将其主要内容分为8个子条款。笔者分别根据2015版和2023版《规范》的内在逻辑,参考美国国家标准与技术研究院(Nat ion a lInstitute of Standards and Technology, NIST)有关工作组发布的手印检验过程图[8],梳理出两版规范中文件上可见指印鉴定受理和检验步骤流程图(如图4、图5所示)。

2.5.1 检验流程(条款7.1)

此条款为2023版《规范》新增的内容,规定了检材指印检验、样本指印检验、比对检验以及综合评断和出具鉴定意见的检验流程,其内容在一定程度上弥补了规范修订后“次序原则”的缺失,在本规范中起到了较为重要的作用。

2.5.2 检材指印的检验(条款7.2)

2023版《规范》将检材指印的检验分为对指印状态的审查和对指印鉴定条件的分析两部分。其在2015版《规范》内容的基础上对检材指印检验流程进行了调整,细化了对鉴定条件的分析内容,提出必要时可进行一次性捺印检验和通过模拟实验对难以确定的指印特征或变形特征等情况进行实验分析,并对骑缝指印的检验要点进行了整合修改。

2023版《规范》对检材指印的检验从状态入手,在确定其为捺印形成后,再选择合适的检验方法对指印的鉴定条件进行分析。与2015版《规范》相比,修改后的《规范》删除了对检材是否为原件的分析步骤,直接从检材指印是否捺印形成入手进行检验。需要提到的是,2023版《规范》在条款5.2“审查送检材料”中新增刚性条款,规定在受理阶段应审查检材和样本是否为原件、复制件或电子图片等。而如前文所述,2015版《规范》在受理阶段对检材和样本的审查中并未明确提出相关内容,而是在分别检验阶段要求对检材和样本是否为原件进行检验。虽然在实践中,鉴定人在审查受理阶段一般都会依据经验对送检材料是否为原件进行审查确认,但《规范》中相关刚性条款的缺失会影响其可操作性,容易导致实际操作中出现纰漏。从图4中可以看出,在分别检验过程中,当鉴定材料不是原件时,最终得出“无法判断”鉴定意见的情况也相应增加。2023版《规范》针对这一问题的修改在一定程度上防止了实践中此类疏漏的出现,可以提高鉴定活动效率,减少司法资源的浪费。

其次,2023版《規范》细化了对检材鉴定条件的审查内容,并提出必要时参照SF/T 0141-2023对检材指印是否为一次性捺印形成进行检验。《文件上可见指印一次性捺印鉴定技术规范》(以下简称《一次性捺印鉴定规范》)以印面特征的特异性、反映性和稳定性为依据,对检验两枚或多枚指印的印面特征,确定其是否为一次性捺印形成的方法、步骤和鉴定意见进行了规定。鉴定实践中,一次性捺印鉴定一般作为指印同一性鉴定和文件形成时间鉴定等鉴定要求的内在部分[9],这一规范的制定有利于推动鉴定活动的顺利进行,同时也对指印鉴定中印面特征的运用起到了技术扩散作用,体现系统鉴定方法论的导向。此外,2023版《规范》与《一次性捺印鉴定规范》的分离也在一定程度上方便了鉴定人识别和采用标准,完善了指印鉴定标准体系。

2.5.3 样本指印的检验(条款7.3)

2023版《规范》对样本指印的检验同样从对样本指印状态的审查及其比对条件的分析两个层面进行,审查的具体内容与对检材指印的审查相似,同样将2015版《规范》对样本是否为原件的检验环节删除,并细化了对样本指印比对条件分析的内容(如图5所示)。

2.5.4 比较检验(条款7.4)

从整体上看,2023版《规范》中比较检验的主要内容与GA/ T 724-2019《法庭科学 手印鉴定规程》大体一致,都强调应按照先比对种类特征后比对细节特征的顺序进行比对检验。在此基础上,《规范》基于新的指印特征分类体系说明应对检材指印和样本指印的纹型、纹线流向、纹线细节特征、其他皮纹特征和无特征区域等特征进行比对检验,并将对指印特征符合点和差异点数量与质量分析的相关要点整合为比较检验的一部分。作为综合评断的准备阶段,比较检验阶段对特征符合点与差异点数量和质量的初步分析可以为综合评断中对符合点和差异点的具体评断和综合权衡奠定基础,体现系统鉴定方法论的导向对相关条款的整合吸收,也避免了因条款间内容相互重复导致的整体结构不协调。

2.5.5 综合评断(条款7.5)

综合评断是对经过比较检验所发现的符合点和差异点进行分析与综合,并作认真的科学论证,最后作出鉴定结论的过程[10]。修改后的《规范》据此设置了综合评断的3项子条款,删除了在2015版《规范》“综合评断”一款中篇幅比较大的关于对检材指印特征鉴定条件和样本指印特征比对条件进行综合判断的相关内容。

2.6 检验记录(条款8)

司法鉴定标准既是鉴定人在实施司法鉴定活动时必须遵守的,又是审查鉴定意见是否客观科学的准则和依据[11]。鉴定技术规范作为鉴定活动中不可或缺的“尺子”,也是对鉴定意见进行质证的根据。《规范》新增“检验记录”这一条款,规定对与鉴定有关的情况应进行及时、客观、全面地记录,使鉴定过程和结果具有可追溯性,而这也是审查鉴定程序和方法的重要依据。这一内容的增加,完善了规范的整体结构,将“尺子”的刻度描得更细,便于依据《规范》对鉴定意见进行审查。与此同时,依据检验记录的要求对鉴定过程中相关情况的客观记录也能为审查鉴定程序和方法的合法性提供重要支持。

2.7 特征比对表(条款9)

2023版《规范》的14个子条款涵盖了特征比对表的制作基本要求、比对表的编排和指印特征的标识3方面内容,其技术要点体系完整。但是,2023版《规范》将“特征比对表的编排”一款的主要内容修改为在不同的鉴定意见下,特征比对表中所应包含的标识内容。

从学理上分析,指纹鉴定采用的是同一认定的方法,即先对作为检材的指纹和作为样本的指纹进行分别检验、比较检验,然后对检验中发现的符合特征和差异特征进行综合评断,并在综合评断的基础上作出送检的指纹是否为受审查人所留的鉴定结论[12]。特征比对表一般是鉴定人在分别检验、比较检验阶段对检材和样本指印特征进行检验,并采用特征直观并列对照法对指印特征的符合点和差异点一一观察对照并进行标识产生的。这一行为发生于对整个指印内部规律性本质的认识之前,尚不足以得出客观、科学的鉴定意见。因此,从应然层面上看,此处将鉴定意见作为特征比对表编排的依据是值得商榷的。

但是,分别检验、比较检验和综合评断3个阶段的排列,并不表明其就是一个线性的过程,特别是在比较检验和综合评断阶段,可能要重复多次,所以,其本质上是一个迭代的过程[13]。而在鉴定实践中,科学、客观的鉴定意见常常在这3个阶段的迭代过程中产生,因此,以“鉴定意见”为依据编排特征比对表的所呈现的内容也是根据认识的规律所做出的规定。

2.8 鉴定意见(条款10)

2023版《规范》在“鉴定意见”这一部分新增“鉴定意见的判断依据”,并对“鉴定意见的表述”相关内容进行简化调整。2015版《规范》分别以“样本捺印人是否确定”“是否出具认定的鉴定结论”“检材或样本指印是否为复制件”“检材指印是否具备鉴定条件”,以及“当两枚或两枚以上检材指印认定是一次性捺印后,根据检材指印是否处于署期相同的文件上”为前提,组合形成了9种精细、具体的表述。这样的规范内容虽然在多数情况下容易操作,但却也容易在适用时有失偏颇。而修改后的规范则是通过4个子条款分别在“样本捺印人明确且检材指印是手指捺印形成”“样本捺印人不明确且检材指印是手指捺印形成”“样本捺印人明确且检材指印不是手指捺印形成”和“样本捺印人不明确且检材指印不是手指捺印形成”4种情况下,作出“认定同一”“否定同一”和“无法判断”3种鉴定意见的表述方式列举出来。

3 对2023版《规范》的总体评价

3.1 2023版《规范》的进步之处

文件上可见指印是人们在社会交往中,通过捺印形式留存于各类公文、合同、契约、书信、字据、证照等文书表面,无需技术显现即可直接目测或借助放大镜观察到的有色指印[14]。由于捺印人大多不具备捺印知识,所捺指印常有残缺、模糊之状,因此在文件上可见指印鉴定活动中,需检指印也常存在残缺、模糊的状况。且鉴定实践表明,在涉及文件上可见指印鉴定的民事案件中,在认定指印同一的同时,准确判断文件上指印形成的相对时间,频繁成为查明民事案件事实的真正关键因素。[4]基于此,2023版《规范》新增“残缺指印和模糊指印检验技术要点”这一条款,并提出了可见指印特征的新分类。在完善了指印特征的分类体系的基础上,根据现实需求拓展了指印鉴定的内容,使指印鉴定从传统的依靠种类特征、个别特征进行个体识别,转向在利用种类特征、个别特征和印面特征进行同一认定个体识别的同时,在一定条件下还可以判断指印形成相对时间。

可以看出,《规范》的修订是基于现实需要,以满足社会需求为目的,以适应鉴定发展为导向的,表现出了指印鉴定标准化建设的科学性和有效性。然而,作为用于规范文件上可见指印鉴定活動的标准,其内容不仅要与当前鉴定的现实需要相适应,也应符合文件鉴定标准体系的通用要求,符合标准编写的统一性、协调性和适用性原则。

文件鉴定的通用标准是文件鉴定标准的基础部分[15],GB/T 37234-2018《文件鉴定通用规范》是根据我国文件检验学科特点及司法鉴定实践需求设置的文件鉴定标准的基础规范,其内容包括从事文件鉴定必须遵循的通用程序和规范,及文件鉴定中的通用要求。从2023版《规范》中对鉴定受理程序、检验原则和检验记录等条款内容的修订可以看出,其在形式上逐步向《文件鉴定通用规范》靠拢。此外,司法鉴定工作都是由具体的鉴定人来完成的,鉴定标准的内容从文本到落实于具体鉴定工作中,鉴定人对其中内容的解读和理解就显得非常重要。因此,写在鉴定标准上的内容应当规范、易懂、不容易产生歧义。[16]2023版《规范》通过对术语及其定义进行细化调整、根据鉴定实践需要建立指印特征分类体系以及对鉴定受理程序和检验步骤等相关内容的修改,使其整体结构更加协调,更具易读性和可操作性。

3.2 2023版《规范》值得商榷之处

2023版《规范》的修订在整体上呈现出稳中向好的趋势,但修改后仍有部分内容值得商榷。

首先是在分别检验的相关条款中没有体现对检材指印特征分析的实质性规定。分别检验作为同一认定的基础性环节,是取得感性认识的阶段,其任务是为比较检验奠定基础[8]。从学理上分析,在指纹鉴定的分别检验阶段应按照具体研究指印的形成、分析和选择被寻找客体的特征、研究样本的可比性以及分析和选择受审查客体的特征四步走。而《规范》中相关内容的缺失容易导致鉴定实践中分别检验不充分,无法为比较检验提供相应的支撑。

其次是检验原则的修改,2015版《规范》中,“客观”“全面”“次序”这3项原则分别从3个方面对文件上可见指印鉴定提出了指导性的要求。客观原则要求以检材实物原件为依据,实事求是进行检验,必要时可通过模拟实验进行分析确认,是在准备阶段,对检验对象和检验方法的要求。全面原则要求对检材指印进行细致、全面、完整的检验,并尽可能找出全部可以识别的指印特征,是在实质性的检验阶段对检材指印特征分析的要求。次序原则则规定了先检材后样本、先内部花纹区域后根基和外围区域的检验次序,同样是在实质性的检验阶段对检材和样本以及指纹各区域的检验先后要求。而修订后检验原则虽然更加具体,却不够全面,未能囊括前述三大原则的重要内容。例如:如前文所述,2023版《规范》在分别检验的相关条款中没有规定对检材指印特征的分析,对检验原则内容的修改又导致相关原则性规定的缺失。因此,笔者认为对“检验原则”这一条款的修改会降低《规范》内容的系统性和全面性。

最后,2023版《规范》以鉴定意见为特征比对表编排内容依据的相关规定也是值得商榷的。正如前文所提到的,这一条款内容从学理上分析是存在问题的,虽然可以对其进行合理性解释,但在标准化的进程中我们应当采用审慎的态度,认真对待标准化的每一步[17],在《规范》后续的修订过程中仍应对相关内容进行调整。对此,笔者认为在此处应避免使用过多的刚性条款。检验过程是科学地理解、把握什么是观察,并在此基础上建立一个假设,然后通过具体推理来接受、排除或修正假设的过程[18]。而分别检验、比较检验和综合评断的迭代本质上也是对“假设”不断修正的过程,其时刻存在着被推翻的风险,虽然可以用以为鉴定人提供选择检验的思路,但却难以通过规范对其进行过于详尽的文本规定。

4 2023版《规范》新增技术内容的适用要点

针对2023版《规范》的两点技术变化,笔者认为在适用相关条款时应把握以下要点。首先,针对指印特征新分类,应重点把握指印印面特征和根据特征的历时稳定性所区分的永久性特征、阶段性特征和一次性特征的适用。《规范》对印面特征的充分利用在一定程度上扩展了指印鉴定的内容,在需检指印纹线细节特征不足或需要判断指印相对形成时间时,可根据指印印面特征分析是否存在一次性捺印情况。需要注意的是,在对指印印面特征的符合点和差异点进行分析时,其符合点方面,印面特征的位置确定性越强,形态特异性越强,其符合价值越高;差异点方面,由于两次或多次捺印的介质量、捺印区域、捺印力度等因素变化,会导致印面特征的形态产生一定变化,应根据具体的变化情况具体分析[19]。而对于永久性特征、阶段性特征和一次性特征,其三者在可见指印鉴定中发挥着不同的作用。在确定指印形成相对时间过程中,永久性特征是指印区域定位的主要依据。在永久性特征定位的基础上,才能更好地寻找指印的一次性特征和阶段性特征[4]。

其次,针对残缺和模糊指印的检验技术要点,需要注意在残缺指印检验过程中,若经过判断指印朝向、选择定位点、比对检验后检材和样本指印特征未比中,则需要考虑检材指印位于手指边缘部位的情况,不能轻易作出否定的鉴定意见。在模糊指印鉴定中,除了充分利用模糊指印中的纹线间隔线数和细节特征的位置关系,根据纹线流向、特征点之间的相互关系等因素准确识别特征外,还应注意区分因外力作用产生的“伪细节特征”。在综合评断时也要着重分析纹线模糊、中断等条件对符合点、差异点的影响,仔细甄别本质和非本质的符合点或差异点。

以2 0 0 4年发生在西班牙马德里的爆炸案为例,警方在案发现场提取并送检的17号指纹(后称现场指纹)属于残缺模糊指印(如图6所示),检验人员标注出7个特征点之后利用AFIS系统进行查询,认为现场指纹与候选队列的第4枚指纹(梅菲德尔的指纹,后称4号指纹或相似异源指纹)相似度极高,FBI(Federal Bureau of Investigation)鉴定人员也一致认为现场指纹与4号指纹同源(FBI 鉴定人员对现场指纹与相似异源指纹特征标注情况如图7所示)。然而数日后,西班牙警方却抓住了犯罪嫌疑人达乌德(Ouhname Daoud),通过对相似异源指纹和达乌德的指纹(后称同源指纹)进行比对发现二者高度相似,其间存在10个符合点。

在现场指纹和相似异源指纹的符合点特征中,有10个可以用来识别同源指纹(如图8所示),1、7、8、11、14号特征均不存在于同源指纹中,而之所以能够在相似异源指纹中找到与之对应的特征点,主要是因为现场指纹的质量差、纹线模糊,使鉴定人错将现场指纹中的“伪特征”与相似异源指纹中的特征对应,从而导致了这起指纹鉴定错案。在质量较差的指纹中,往往难以确定具体的特征点类型,尤其是起点和分歧、终点和结合、小眼和小点、小棒等,这类特征点可能会因为外力作用相互转换[21]。在本案中,现场指纹和相似异源指纹的5号特征点属于结合点,而同源指纹的此特征点属于终点。现场指纹的6号特征点,由于局部纹线缺失,与小棒的特征更加吻合,但是在同源指纹中6号特征点属于小眼。9号特征点在现场指纹中为起点,而在同源指纹中却为结合点。总而言之,受外力作用的影响,指紋所呈现出来的特征点会因其纹线模糊、中断等质量问题而产生变化,在对残缺、模糊指印鉴定的过程中,应注意甄别因此产生的“伪细节特征”。

此外,在现场指纹左上角,与1号特征点纹线间隔大约9~10条纹线的位置有一个形似小棒的特征(如图9所示),该区域纹线清晰连贯,特征点质量较高,而相似异源指纹中却不存在相符的特征,属于本质差异。若鉴定人在当时能着重分析这一差异点,此鉴定错案或许就能避免。可见在残缺、模糊指印鉴定中,对符合点和差异点的甄别也是至关重要的一步,鉴定人应实事求是,客观地分析纹线模糊、中断等条件对符合点、差异点的影响。

5 结 语

标准的制定不是一蹴而就的,它应该随着人对科学的认识和对现实需求的把握而不断发展,其制定、发布、实施应当是一个不断循环、螺旋式上升的过程。每完成一个循环,标准的水平就提高一步[17]。2023版《规范》是在大量文件上可见指印鉴定实践的基础上,对重复发生的事物进行总结并规范化后形成的更全面、系统、科学的技术标准。在学习贯彻《规范》的同时,我们也应辩证地看待其在这一阶段的发展和变化,跟随鉴定认识发展的脚步,做好长期、稳步开展指印鉴定标准化建设工作的准备。

参考文献

[1]刘少聪. 新指纹学[M]. 合肥: 安徽人民出版社, 1984: 9,462.

[2]钱煌贵. 文件上可见指印鉴定标准制定的探讨[J]. 中国司法鉴定, 2009(03): 59-60+69.

[3]中华人民共和国司法部. SF/T 0142-2023,文件上可见指印鉴定技术规范 [S]. 2023: 4.

[4]钱煌贵, 施少培, 孙年峰. 可见指印特征的新分类研究[J].中国司法鉴定, 2019 (03): 89-90.

[5]钟新文, 张忠良.手印学[M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2016: 73-74.

[6]贾玉文, 崔岚. 文件鉴定技术标准刍议[J].中国司法鉴定,2009(3): 35-38.

[7]中华人民共和国司法部司法鉴定管理局. SF/Z JD0202001-2015,文件上可见指印鉴定技术规范[S]. 2015: 4.

[8]National Institute of Standards and Technology. Latent Print Examination and Human Factors: Improving the Practice through a Systems Approach [EB/OL]. 2012: 17. https://www.nist.gov/programs-projects/human-factors-latent-printanalysis.

[9]中华人民共和国司法部. SF/T 0141-2023, 文件上可见指印一次性捺印鉴定技术规范[S]. 2023: 3.

[10]刘文. 中国刑事科学技术大全[M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2003: 28.

[11]杜志淳, 罗良忠, 孙大明. 司法鉴定质量监控研究 [M]. 北京: 法律出版社, 2013: 32.

[12]徐立根. 物证技术学[M]. 北京: 中国人民大学出版社,2008: 71.

[13]关颖雄. 笔迹鉴定质量监控研究[D]. 上海: 华东政法大学, 2016: 38.

[14]梁适, 沈臻懿. 民事案件中文件上可见指印的分析与检验[J]. 江苏警官学院学报, 2016(05): 119-123.

[15]杨旭, 施少培, 凌敬昆, 等. 文件鉴定标准体系的研究[J].中国司法鉴定, 2006(06): 16-20.

[16]陈敏, 刘鑫. 我国司法鉴定标准体系研究[J]. 昆明理工大学学报 (社会科学版), 2013(03): 47-54.

[17]程军伟. 论司法鉴定的标准化[J]. 理论导刊, 2008(02):92-94.

[18]关颖雄. 笔迹司法鉴定中的辩证法探析[J]. 湖北警官学院学报, 2017(1): 109-116.

[19]孙年峰, 钱煌贵, 施少培, 等. 可见指印连续捺印的鉴定方法及应用[J]. 中国刑警学院学报, 2021(3):100-106.

[20]Chang Su, Sargur N. Srihari. Latent Fingerprint Rarity Analysis in Madrid Bombing Case[J]. International Workshop on Computational Forensics, 2010: 173-184.

[21]楊俊. 弓型纹中心区域相似异源现象研究——基于千万级数据库[D]. 北京: 中国人民公安大学, 2023: 46.