社区需求理论视域下农村养老模式的探索

摘要:“老吾老以及人之老”,我国进入老龄化社会后,养老问题显然成为我国一重要社会热点。与城市地区相比,农村地区社保基金少等现实困境更加剧了农村养老模式探索的紧迫性。在新公共管理主义视角下,我国的研究主要从政府的政策制定视角来分析,导致政策制定与实施往往与老年人的权益享受存在一定的差距。为此,文章将从调研对象自身出发获取真实资料,通过调查D农村社区由居家养老模式向社区养老模式转化中的具体问题,结合当地的基本资源情况,利用社区需求理论的作用机制,提出农村养老模式的优化策略。

关键词:社区需求;农村养老;养老模式

2023年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作意见》强调了加强农村社会服务和养老服务建设,提出加快发展乡镇养老服务中心和日间照料等服务,以推进乡村振兴[1]。显然我国针对农村的机构养老模式、养老服务与社区养老模式展开了实践新探索。但受新公共管理主义偏重量化指标和城乡经济二元化的影响,现阶段的探索忽视了农村老年人的实际需求和当地资源,导致养老保障水平不高、服务内容单一、服务安排不合理和服务提升动力不足。

本次研究采取随机抽样的方法选取S省D农村社区中的20位老年人作为调研对象开展问卷调查,并对社区中的老年人开展访谈。明确社区需求,发掘社区问题,通过梳理目前我国的农村养老模式,明确D社区由居家养老模式向社区养老模式转化的特征,结合调查发现的问题,利用布雷德肖(Jonathan Bradshaw)的社区需求理论中规范性需求、感受性需求、表达性需求三个层面的满足探索其介入路径,实现资源与问题的有效对接,采用社区需求理论作为依据,提出改善策略[2]。

1 农村养老模式的梳理

知网数据库的检索结果显示,我国关于农村养老模式的研究文献总量达到了2 510篇,这一数据量显著地反映了社会对老年人养老模式探索问题的广泛关注和研究热度。我国学界根据社会福利视角,将农村养老模式分为国家中心型、市场中心型、社會中心型三种类型[3]。但在我国目前主要存在个人居家养老、市场化机构养老、国家倡导的社区养老以及依靠社会的互助养老四种类型。

1.1 居家养老模式

传统的居家养老是指“养儿防老”的一种思想结果,是指老年人在家中被子辈提供养老服务的养老模式。同时,以代际关系为支撑的居家养老,被费孝通先生称作反哺式家庭养老。其优点在于增强老年人的健康照顾的同时加强精神慰藉,但也在一定程度上存在束缚子代生产力、劳动强度增大等缺点。

1.2 机构养老模式

机构养老是指敬老院、养老院或五保供养中心等为养老地址,主要由政府投资兴建,进行市场化经营,一部分是我国农村特困人员集中供养的公共服务设施,另一部分则是养老高质量化的重要选择如旅游养老、候鸟式养老、异地养老、乡村田园养老等社会化养老的主要载体。机构养老作为社会化养老体系的重要组成部分,一定程度上能够弥补农村家庭养老资源的不足,满足老年人不断增长的多元化养老服务需求,缓解家庭养老压力。但其同样存在会增加农村老年人的经济压力,无法满足老年人精神慰藉的需求等问题。

1.3 社区养老模式

社区养老模式出现于“去机构化”的背景下,是指老年人居住在家里,在继续得到家人照顾的同时,由社区承担养老工作或托老服务的一种养老方式。该方式应用性较强,既不同于传统的家庭养老,也不同于机构养老,而是吸取了二者的优势,社区养老在我国行政属性较强,是国家为缓解家庭养老压力与结合目前机构养老的适用性较差的情况而提出。其优点在于能够缓解居家养老的压力,也在一定程度上使得养老机构的专业性服务进入寻常百姓家中,提升老年人养老质量,同时避免机构养老中社会孤独感的存在。但其也存在老年人需求满足程度低、社区养老体系与管理体系不完善、内部优势运用不足、外部优势缺乏链接等问题。

1.4 互助养老模式

互助养老模式是社区养老的一种。狭义的农村互助养老,主要是指“以老养老”,是指以村民委员会或社区居民委员会为组织依托,以村落、村庄或新型农村社区为载体,通过政府支持、多元参与的形式,采取因地制宜的模式搭建互助养老平台,实现社区内老年人在生活照护和精神慰藉等方面的互惠互助,尤其提倡健康状况较好的低龄老人对需要照护的高龄老年人的帮助。

结合文献综述可知,目前我国的四种农村养老模式,都在宣扬多主体的参与,但其都过于拘泥于模式和理论本身,而忽略了地区的经济差别以及老年人自身的真实需求对养老模式发展的重要性,这也使得目前农村养老模式存在一系列问题。鉴于此,文章将结合D农村社区目前正在由居家养老模式向社区养老模式转化过程中存在的实际情况,利用社区需求理论的作用机制提出完善农村养老模式的新路径。

2 S省D农村社区的农村养老模式现状分析

D农村社区响应国家新农村建设,对于社区养老模式探索提升日程。自2022年起,该社区利用村“两委”闲置房屋资源积极落实日间照料中心的建设,并以此为中心开展“免费午餐”活动,另外会利用重阳节、春节等特定节日对不同年龄段的老年人发放不同的福利补贴。虽然该农村社区养老水平在该街道内名列前茅,但通过调研发现在从家庭养老到社区养老的转化的过程中,依然存在社保资金低、服务内容单一、服务安排错位、服务提升动力不足等问题。

2.1 社保资金较低,老年人工作人口多

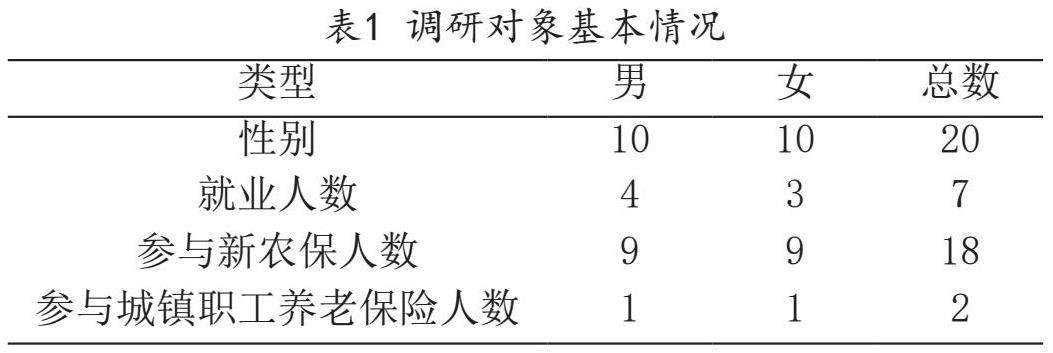

2015年1%的人口抽查数据资料显示,农村老年人占总就业老年人口70%以上,并且八成左右的老年人从事农、林、牧、渔等农业工作,劳动力量大且收入较低[4]。根据访谈得知,D社区在当地街道内属于经济发展水平较高的农村社区,但根据中午参与免费午餐的老年人推算,其社区老年人工作人口依然占村总人口的70%,且如表1调查显示,仅参与调研的老年人工作人数占比达35%,依然高于城市老年人工作比例,在养老模式完善上需要探索养老经济保障持续性以及适当提高养老经济保障水平。在讨论中国养老保障体系中的资金问题时,也展现出城乡、不同地区间的不均衡,这种差距不仅展现了政策执行的区域不平等,也揭示了对农村老年人支持的不足[5]。而且,养老金与老年人生活成本的对比也显示,即使是较高的城市养老金在面对医疗、住房等费用时仍然捉襟见肘。因此,加强养老金的支持,特别是在农村地区,养老金是确保老年人基本生活需求得到满足的关键。

2.2 服务内容单一,难以满足多样需求

虽然目前D社区的农村老年人基本解决了自身的温饱与健康的问题,但是由于“空巢老人”现象的存在,其爱与尊重以及自我实现的需要的满足程度较低也需要得到关注。根据与社区书记沟通了解,其政策的落实基本以解决温饱为主要目标,在新公共管理主义的背景下,农村社区以具体指标作为农村养老水平的考核依据,其量化指标单一,虽然目前我国大部分农村地区展开日间照料中心建设的尝试,但其服务水平与内容仍然很难满足老年人真实需求,动员老年人参与养老建设难度更大。

2.3 福利安排错位,老年人惠及度较低

D社区虽然在尽力提升老年人生活水平,但在采访中发现,该社区有一部分人由于时间不合适等原因难以得到福利的惠及,仅以免费午餐政策为例,福利惠及人口不及四分之一。究其原因,通过走访得知,该社区老年人一是无法及时将自己面临的问题表达出来,二是已有的养老问题也未得到重视。因此,打通沟通的桥梁,使得农村老年人合理表达自身需求,实现农村老年人更便利地享受社會福利,是目前养老模式完善过程中需要关注的另一个方面。

3 S省D农村社区养老模式优化策略

文章结合目前我国在农村地区大力推行的“日间照料中心”政策以及D社区已做的养老服务,针对从社区需求理论视角发现的三个问题,依据社区需求理论作用机制,从规范性需求满足、感觉性需求拓展、表达性需求获取三个层面提出农村社区养老模式的完善策略。

3.1 发掘资源优势,满足规范性需求

农村养老经济保障水平低、工作人口多的问题是导致社区养老模式难以惠及农村老年人的主要原因,而此问题的产生主要是由于国家经济二元发展的外部环境导致,因此,从内部发掘资源优势才是解决此问题的关键。一方面需要聚焦于发掘调研对象自身优势,开发适宜工作岗位;另一方面需要链接社会公益资源,提升农村老年人的经济保障水平。

首先,在开发适宜老年人工作岗位时从内外两个方面挖掘,考虑到D社区老年人中“空巢化”现象严重,且他们的活动能力各不相同,可以在社区互助养老模式探索经验的基础上,尝试开展低龄老年人对于高龄老年人的低成本服务,这是加强社区养老模式规范性需求的方向之一。具体来说,社会工作者可以利用日间照料中心作为服务培训点以及工作申请点,让该社区的低龄老年人有效利用照料中心开展服务宣传或链接医护人员为低龄老年人开展护理工作的培训,增加低龄老年人的工作机会,同时也为高龄老年人享受免费午餐服务创造可能,使得社区养老服务惠及更多社区老年群体。另外,与城市社区相比,农村还有一个优势就是每个行政村落的土地作为集体资产,流转后通常用于企业厂房建设,这些企业需要固定的保安与保洁工作,这在一定程度上为当地适宜的老年人提供了工作机会。

其次,链接社会公益资源应从正式资源与非正式资源两个方面入手。正式资源的发掘结合D日间照料中心形成过程,村民委员会利用闲置房屋提供社区养老服务空间资源,利用国家政策补贴实现养老服务开展资金基础筹集,另外,乡镇社工站的建立提供了养老服务的人才支持,社会工作者以村为单位策划系列特色志愿服务,参与公益创投,实现老年人养老公益服务的专款专用,从而提升老年人养老服务的经济保障水平。非正式资源的获取依赖双方协商达成共识,一是社会工作者协助招考议事会,商议村集体资产产生的经济效益中的一部分为养老服务的资金补充;二是村民委员会在土地流转中与企业家形成契约,每年规定对村老人发放慈善福利作为土地租赁前提,提升老年人的物质养老保障水平。

3.2 开展专业服务,拓展感觉性需求

首先,日间照料中心在将专业性方法应用于增加服务内容的过程中,除保持免费午餐以及重阳节等福利供给活动外,还应该为有空闲时间的老年人的自身娱乐要求着想,微观层面组织兴趣象棋、广场舞等小组,宏观层面组织户外旅游、开展联谊晚会等活动,依托小组工作与社区倡导的技巧使得老年人活动小组形成自治组织,参与到活动策划与活动实施中,由接受者向服务者转变,实现积极老龄化的社会目标。其次,在服务质量提升上,发挥地区发展模式的优势,社会工作者作为监督者要求日间照料中心自身运营的资金运转情况要透明化,形成自身监管制度,同时也要为老年人提供监督机会。另外,乡镇社工站社工人员作为督导人员需要定期与民政部门相关人员进行抽查监督,主动询问老年人的意见,为其提供参与机会。最后,以地区发展模式为理论依据,选取党员老干部作为社区领袖,学习活动组织技巧,提升社区参与能力。通过服务内容丰富与服务质量提升两个层面,使得养老服务满足老年人全方位需求,从而实现农村养老服务模式的高质量发展。

3.3 构建信息桥梁,获取表达性需求

首先,社会工作者在明确老年人的实际情况时,一方面需要主动入户探访,按时对老年人生活情况进行摸底,为老年人建立个人档案,及时根据老年人的时间安排等特殊情况修改服务方案,并提出针对性解决措施,例如,在发放免费午餐时,通过前期调查的结果,对老年人的身体状况进行分类,对于年纪大、腿脚不方便的老年人邀请村志愿者对其进行午餐放送,使得每一个老年人都可以享受到村集体福利。其次,为老年人提供表达自身想法的机会时,基于入户探访形成的问题议题要定期与村“两委”组织召开老年人议事厅,让老年人的真实想法及意见表达出来。

4 结束语

文章通过以S省D农村社区为例,探讨了在社区需求理论视域下农村养老模式的优化策略。通过自上而下的主动了解与自下而上的主动表达,形成了有效的信息沟通桥梁,及时获取并满足了老年人的表达性需求。这一过程不仅使得服务与真实情况有效对接,还扩大了社区养老服务的效果。未来,随着农村养老问题的不断深化,探索更为合理、高效的养老模式仍然是我们需要持续关注和研究的重点。

参考文献:

[1]中国政府网.中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见[EB/OL].(2023-02-13)[2024-01-13].https://www.gov.cn/zhengce/2023-02/13/content_5741370.htm.

[2]曹迪,郝文丽.视障者社会融入的需求评估研究——基于布拉德肖的需求四分法[J].长春大学学报,2020,30(05):110-114.

[3]殷晶晶,班涛.嵌入式福利治理视角下农村养老模式的比较与出路研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023,40(01):76-84.

[4]中华人民共和国国家统计局.2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报[N].中国信息报,2016-04-21(1).

[5]林中虎.1%人口抽样调查的思考与整改策略[J].统计与管理,2016(07):22-23.

作者简介:申淇源(2000—),男,汉族,河南南阳人,在读硕士,研究方向为社会工作。