以微促教、物化融合赋能项目式教学的深广化发展

刘玉平 颜乐 谢立晖

福建省福安市第一中学(355000)

[摘 要]本教学设计以微课作为打破学科融合时空壁垒的载体,引入物理电学的内容,并以“问题解构、模型建构”的方式,引导学生将基础电化学装置的设计解离为电极、电子导体、离子导体等组成部分的优化,步步解构,步步建构,最终获得性能优良的电化学装置,并以思维导图的形式呈现项目式教学成果,构建电化学装置改进的一般思维路径。以微课的形式植入融合学科知识的赋能项目式教学,有助于学生深层次、多角度地再理解电化学相关概念、原理内涵,发展学生的高阶思维能力及对科学本质的认识,从而突破有关新型电化学装置的知识难点。

[关键词]微课程;学科融合;项目式教学;电化学

[中图分类号] G633.8 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)05-0073-04

一、问题的提出

目前,高中化学学科的项目式教学主要在本学科内开展,通过综合应用化学知识解决问题。但是,在科学技术迅速发展的社会背景下,跨学科的复合型人才越来越受到重视。《基础教育课程改革纲要(试行)》提出,课程要注重学科知识、社会生活、学生知识经验的结合,改变课程过于强调学科本位的现状[1]。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》也指出,化学是一门交叉学科,与材料、能源、生命、环境、医药、军事国防以及信息技术都有很强的交叉融合[2]。多学科融合教学是解决真实问题及发展高阶思维的必然路径,并且多学科融合教学还有利于打破学科壁垒,整合教学资源,避免对同一内容进行重复教学。

目前,有部分学校已经开始尝试项目式教学,围绕一个主题,多个学科共同授课。但是,由于学校教学课程安排的限制,这样的项目式教学的开展大大受限。引入微课可有效打破跨学科教学的时空壁垒,让专业的教师进行专业的授课,学生可不限时间、不限地点、不限内容、不限次数地进行观看。下面,笔者以电化学模块高考二轮复习教学为例,谈谈以微促教、物化融合赋能项目式教学的具体实施。

二、项目式教学的实施

(一)项目式教学内容

授课班级学情分析:授课班级为走班教学,共有学生42人,其中物化组合31人,历化组合11人。在针对电化学模块的测试中,学生的平均分情况见表1。(测试题均为成题,共10题,每题10分,其中电化学基本模型题5题、新型电化学装置题5题,二者难度相近。)

表1和平时的教学成果均反映出,学生对电化学基本模型题的处理结果较佳,在新型电化学装置题中失分严重,其中历化组合的学生在更是存在明显薄弱。针对新型电化学装置题的定点突破,是在高考二轮复习的有限时间内对电化学模块进行有效复习的关键。

(二)项目式教学目标

根据课标中相关主题的内容要求和学业要求,结合学生实际的认知基础,制订如下教学目标:

1. 能够通过对铜锌原电池模型的分析解释、推理预测、设计评价等学习活动,进一步明确并发展对原电池工作原理的认识,纠正偏差认识。

2. 能够从微观角度分析电极电势的内涵,并能够利用平衡原理来进行电极电势的调控。

3. 能够充分运用电学知识,对电极材料、离子导体(包括但不限于盐桥)、电子导体进行优化,构建对电化学的系统分析思路。

4. 能够通过数据分析发现问题,并且提出假设,发展收集证据、依据证据提出假设、辩证分析问题的能力。

5. 能够在设计电化学装置的过程中,体会科学家分析问题的思路,并通过文献阅读了解我国电化学的最新研究成果,感受化学对促进人类文明进步的作用,发展科学态度及社会责任。

(三)项目式教学过程

1. 课前——项目指引

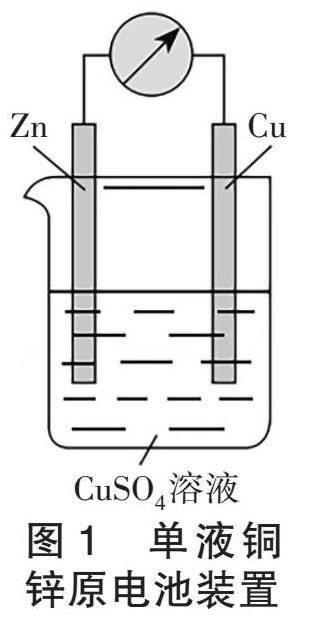

【引入项目】请同学们以小组为单位,利用一周的课余时间对教材实验中的单液铜锌原电池装置(见图1)进行改进,以期获得更理想的工作电流。

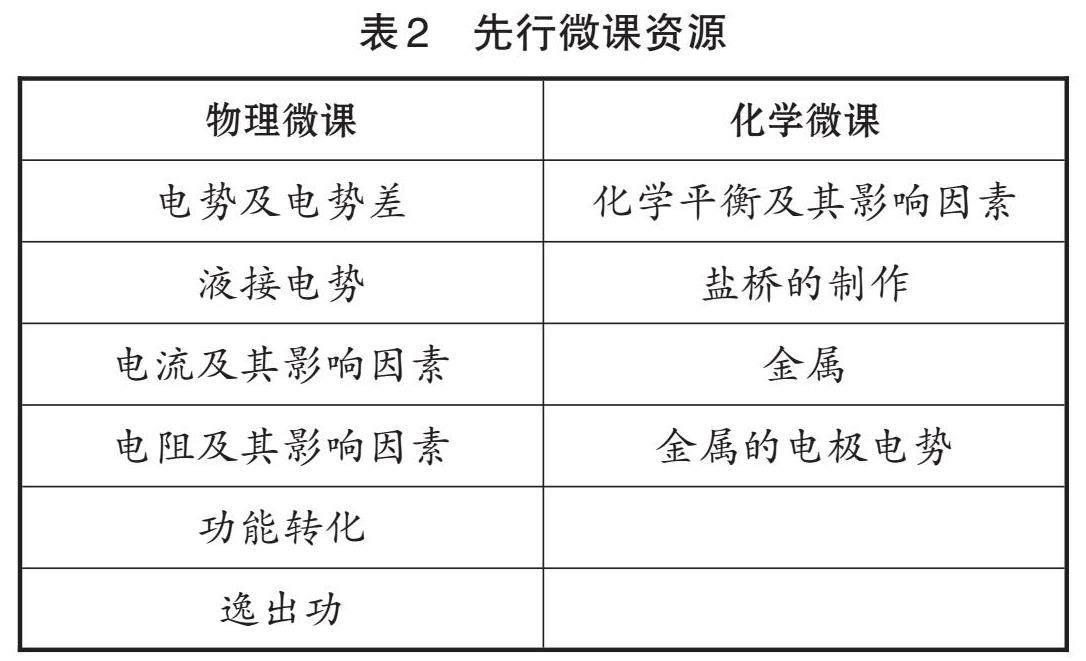

由于相关内容涉及较多物理方面的电学知识,智慧课堂平台为同学们提供了物理、化学相关知识的微课(见表2)。同学们可以根据自己原有的知识储备情况进行选择性观看,也可以利用互联网资源进行更多信息的检索。

设计意图:以微课的形式,打破学科壁垒,给予学生充足的学习资源、自由的学习时间。引导学生从物理、化学的视角重新分析铜锌单液原电池的工作原理,在整合学习资源的过程中发现新的问题,并且能够自主运用智慧课堂平台,选择性观看所需学习资源,满足学生自主学习能力的发展需求。

2. 课中——项目成果整合、评价、迁移

(1)任务一:铜锌原电池的再设计

【驱动性任务】铜锌原电池是最初的电化学模型。为了获得较为理想的工作电流,结合原电池工作原理,可以对教材中铜锌原电池装置的哪些部分进行再设计?

学生1:可以将图1装置的工作电流看作四个部分:①锌棒上发生失电子反应,电极反应式为:Zn - 2e- = Zn2+;②电子在电子导体(导线)中发生定向移动;③Cu2+吸附在Cu电极棒上发生得电子反应,电极反应式为:Cu2+ + 2e- = Cu;④离子在离子导体(CuSO4溶液)中移动。

【追问】针对电极棒的改进,同学们都有哪些措施呢?

学生2:增大锌棒、铜棒与溶液的接触面积,如将两电极棒分别替换成锌网和铜网,这有利于Zn失電子以及Cu2+附着得电子。

学生3:根据物理电学知识可知,电子从金属表面逸出需要克服表面势垒做功,而这一过程需要外界提供能量,这个能量可以是热能、电能及光能等。因此,我们可以对锌棒进行加热、外加电源以及光照等。

【教师评价】这个设想非常大胆,很棒。但对于加热锌棒提供热能,目前在安全性能方面还有待解决;对电极棒进行充电,同学们很容易想到电解池;用光照的方式来使原电池负极更易失电子的想法已经实现了,比如光敏燃料电池[3],该电池负极吸附光敏燃料,使其更易失去电子,形成电子空穴。

学生4:由于锌棒直接与CuSO4溶液接触,在锌棒表面发生氧化还原反应,导致这部分的化学能转化成热能,造成能量损耗,因此应将锌棒与CuSO4溶液隔离,设计成双液原电池(见图2)。

学生5:铜锌原电池之所以存在电势差,是因为金属置于溶液中存在沉淀溶解平衡,当金属表面的离子进入溶液时,溶液中的离子同时沉积到金属表面(见图3),即存在平衡Zn-2e- ? Zn2+。要增强Zn的失电子能力,即要使平衡正向移动,可以向电解质溶液中滴加碱性溶液,使Zn2+形成Zn(OH)2沉淀或[Zn(OH)4]2-配离子,从而降低溶液中的Zn2+浓度,使沉淀溶解平衡向着溶解方向移动,使锌棒更易失电子。

学生6(追问):OH-的引入虽然可以降低Zn2+浓度,有利于Zn失电子,但同时也会降低Cu2+浓度,导致Cu2+ + 2e- ?Cu的平衡逆向移动,不利于Cu2+得电子。

学生5(补充):双液原电池可以解决学生6的疑问。

【教师评价】学生4、5、6三位同学分别从能量转化及平衡原理角度进行讨论,得出的结论均是将单液原电池转化为双液原电池。图4是单液原电池及双液原电池的电流曲线和温度曲线[4](PPT展示)。由曲线可知,双液原电池具有更加稳定的电流,但电流量相对较低。请同学们运用物理学相关知识进行解释。

学生7:双液原电池与单液原电池相比多了一个连接双池的U形管盐桥,因此问题很可能出在盐桥上。在电势差增大的前提下,电流反而减小,应该是电阻增大了。根据电学知识可知,U形管盐桥长度长,横截面积小,导致内阻增大,电路中通过的电流减小。

【追问】针对以上情况,如何对盐桥进行改进可达到增大电流的目的?

学生8:将盐桥缩短并增大横截面积。

【追问】假设将盐桥无限缩短,并且无限增大横截面积,其实就相当于在单液原电池中加入了什么装置?

学生9:离子交换膜。

【追问】除了对盐桥的外观进行再设计之外,还可以从哪些方面对盐桥进行改进?

学生10:根据《盐桥的制作》微视频可知,盐桥中发挥离子导体功能的是电解质溶液。根据物理电学知识I=nqSv可知,盐桥中离子的迁移速率越快,离子浓度越大,则电流越大。

【追问】25 ℃时,水溶液中一些离子的极限电迁移率见表3[5]。盐桥中用哪种电解质效果最佳?

学生11:一方面,根据物理电学知识可知,两离子的迁移速率相近时,液接电势约为0;电路中电势差最大,电阻一定时,电流最大。因此,盐桥中可选择的电解质有CH3COONa和KCl。另一方面,要考虑离子迁移速率要大,因此盐桥中电解质的最佳选择为KCl。

【追问】以上是针对铜锌原电池的电极得失电子能力及双液原电池的盐桥进行的改进。除此之外,还能对单液铜锌原电池进行哪些改进,以增大其电流强度呢?

学生12:还能够选择电阻较小的材料制作成较短较粗的导线(电子导体)。

【教师评价】在以上对单液铜锌原电池进行改进的过程中,首先基于原理将铜锌原电池的工作电流分为四个部分,再从四个部分产生电流的原理出发进行再设计。请同学们对本节课所探讨的影响原电池工作效率的若干要素进行归纳,整理成思维导图,并在此基础上对氢氧燃料电池以及电解水实验进行再设计。下一节课交流分享同学们的设计成果。

设计意图:给予学生充分的机会讨论单液铜锌原电池的改进方案,引导学生在初步改进的基础上,分别对电子导体、离子导体等原电池的组成部分进行改进。从微观角度分析电极电势的概念,并充分调动物理电学及化学平衡的相关知识,帮助学生理解原电池工作原理的本质内涵,并基于对内涵的深入了解,进一步提出改进设想,从而建构完整的原电池改进思路模型,进而发展学生的变化观念及平衡思想,并让学生通过亲历完整的原电池改进过程,感受学科融合对科学发展的助力,发展学生的科学探究及创新意识。

(2)任务二:氢氧燃料电池的再设计

本节内容是对上一节项目式教学成果的评价,主要作用是引导学生运用上节课所梳理的内容进行类比迁移,并在此基础上进行延伸拓展。因此,以下仅通过“教师总结”展示学生在氢氧燃料电池再设计中的创新方向及思路。

【教师总結】氢氧燃料电池的改进,主要是针对其气体反应物的特点进行的再设计,可将设计思路拓展到其他有气体参与的原电池设计中。形成多孔结构,增大气体与电极棒之间的接触面积,通过加入催化剂的方法来降低气体放电的活化能等,都是常见的改进路径。电化学装置改进一般思路的思维导图如图5所示。

设计意图:引导学生利用在铜锌原电池改进过程中建构起的原电池装置改进的初级思维模型,综合氢氧燃料电池设计过程中的实验及文献证据,进一步发展原电池装置改进思维模型,并以思维导图的形式进行呈现,进而发展学生的证据推理及模型认知核心素养。

【评价】在这两节课中,教师利用课前微课引导学生打破学科壁垒,运用物理电学知识深层次分析电化学模型,并体验由基础电化学模型出发设计新型电化学装置的过程,理解每个设计的原理,帮助学生克服对新型电化学装置的学习障碍。高三的复习不仅要充分关联、建构化学体系中的各部分知识,还要整合各个学科的相关知识,从而使学生能够多角度、更广泛、更系统、更深入地了解所习得知识的内涵。

3. 课后——项目成果巩固、升华

【课后任务】

①结合课堂学习,对微课中所阐述的内容仍有疑问的可再次观看微课视频。

②选择性阅读教师提供的有关铜锌原电池、氢氧燃料电池改进及新型电化学装置的文献(包括但不限于教师课堂引用的文献)。

③结合本节课所建构的电化学装置改进思路模型,对教材中的“铁上镀铜”实验进行条件优化。

设计意图:引导学生在课程结束后,关注有关铜锌原电池及氢氧燃料电池的最新研究成果,拓展学生的学习视野,使学生的理论学习具有发展性、延续性;完成“铁上镀铜”实验的改进,对建构的原电池装置改进思路模型的成果进行评价,并进一步发展为电化学装置改进的思路模型。在此过程中,学生能够充分体会科学家思考问题的思路,并通过文献阅读了解我国电化学的最新研究成果,感受化学对促进人类文明进步的作用,发展科学态度及社会责任核心素养。

三、项目式教学效果及评价

通过智慧平台数据端所反馈的微课浏览数据可以看出,物理学科相关内容的浏览量明显高于化学学科的,由此也反映出引入微课解决学生跨学科知识疑惑的必要性。在课堂教学中,无论是物化组合还是历化组合的学生,无论平时化学成绩表现如何的学生,都能够畅所欲言,热烈讨论,对于同一问题能够多角度进行论证,提出多种解决方案。这也反映出课前的微课教学给予了学生学习的信心,并有利于高效课堂的实现。课后学生所进行的“铁上镀铜”装置的改进,可以反映出课堂的教学目标得到了落实。课后,教师提供文献让学生进行阅读,并引导学生提出新的问题,形成新的设计思路,满足了部分学生进行更深层次学习的需求。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《基础教育课程改革纲要(试行)》的通知[EB/OL].(2001-06-08)[2023-07-04].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/200106/t20010608_167343.html.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 孫哲,黄满江,陈亮,等.光催化型微生物燃料电池研究进展[J].工业水处理,2014(3):11-14.

[4] 马翠翠,卢玲,董军.手持技术数字化实验探究夹心式膜电池的创新改进[J].化学教育(中英文),2020(7):64-71.

[5] 杜爱萍,芦琴燕.双液原电池盐桥的实验改进[J].化学教与学,2019(11):80-82.

(责任编辑 罗 艳)