浅析颐和园内檐匾额修复方法

王姝雨

摘 要:文章以“清光绪郑沅书七言绝句二首”匾为例,浅析颐和园内檐匾额修复方法,论述匾类文物修复的特殊性。

关键词:匾额;画心;修复

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.07.005

颐和园作为晚清时期光绪皇帝和慈禧皇太后听取政务及休养生息的重要场所之一,楼宇殿堂众多,其内部装饰性文物更是种类繁多,书画类文物便是其中一种。内檐装饰性书画类文物按形制可分为内檐匾额、贴落、隔扇心、春条等①。其中,纸背匾类文物的装裱形制又与其他几类文物不同,分外框体、内框体与匾心三部分。因此,在修复方式也与贴落类的修复有所不同,分为框体修复、画心修复、画心修复后回贴三部分。文章以修复“清光绪郑沅书七言绝句二首”匾为例,简要论述匾类文物修复的特殊性。

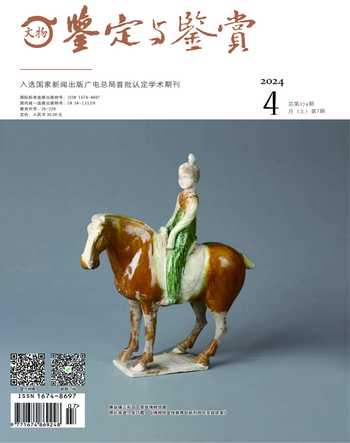

清代宫殿殿室内所悬挂的匾额多以锦边壁子匾为主,由匾心和外框体两部分组成。匾心背框部分为木质格栅,画心则裱贴在匾心木质格栅上,外框上一般包糊红、绿两种颜色的锦边做装饰②。颐和园藏匾额中有使用红、黄两种颜色的锦边作为装饰的,匾心、外框可以拆卸组装,组装后的框体由木楔子固定。颐和园藏内檐匾额画心质地有绢本、纸本两种,在形制上多为双灯草线锦边匾(图1、图2)。“双灯草线边”,灯草线是指一种圆形细线,因形似灯心草而得名,来自传统家具的工艺技法,室内匾联板材不同于室外,是在木质格栅上装裱绫绢,重量较轻,又称为“壁子”,适合室内墙壁悬挂以及经常更换的特点③。在木材的选择上也以易于榫卯、重量偏轻的材质,易于悬挂,多以松木、杉木为主。书写者主要为御笔题字和翰林大臣,书写内容上在光绪时期以歌功颂德、节日庆典、四季节气等为主。

匾额类文物因长时间悬挂于殿室高处,且长期暴露在自然环境中,极易受殿内穿堂气流、光照、温湿度等因素而发生老化或损伤。加之日常打扫与维护较为困难,若保藏环境不佳,会使其出现更多的问题。匾类文物损伤特点多为断裂、缺失、破洞、积尘严重、绢本画心酥脆、纸本画心粉化等状况。因其特殊的装饰结构,使得其区别于一般书画文物的修复,包括框体修复、画心修复以及修复后回贴画心三部分。

1 文物情况

此次修复的“清光绪郑沅书七言绝句二首”匾,因其背框上背纸缺失,所以无法获得与其悬挂位置的相关历史信息。一般保存相对完好的匾类文物在其背框背纸上会贴有记其悬挂位置、画心尺寸的字签或题字黄签,如果匾类经过多次修复,也会出现有多张题签的现象(图3)。画心内容为郑沅摘写的两首描写四季节气的七言绝句节选。郑沅,字叔进,号刁叟,湖南长沙人。光绪二十年(1894)甲午恩科探花,授翰林院编修。光绪二十七年(1901)奉命在南书房行走,曾任会试同考官、甘肃乡试副考官、山西乡试主考官提督四川学政。其人工书法,楷书以颜真卿中年时期方正浑厚、稳重大方书体为主。其书法運笔灵巧生动、气韵超然,清秀隽永;笔墨骨力内敛,张弛有度,章法稳健匀称,中正典雅④。

该匾形制为双灯草线锦边匾。结构为纸本画心、木质内、外框体三部分。木质外框上包糊两种颜色的锦料,中间凸起的灯草线部分(俗称两炷香)为红色花锦,两边以绿色龟背纹锦裱糊,因其老化已无法辨别颜色。画心贴于匾心上,画心四周贴有一圈红色绢质小边,装饰感强烈、醒目。匾体尺寸为长173厘米,高81.5厘米。画心尺寸为长154厘米,宽63.4厘米。纸张质地为粉笺纸,属清代再加工纸⑤,且有拼接痕迹。画心四周装饰宽约1.3厘米的红色绢边。现仅剩画心上边与右边残留。对于匾内外框的木质,通过咨询,认定其为松木。松木的质量相对其他木质较轻;同时,内框体形制为格子状的木质格栅,格栅的设计也可以减少匾体的重量,使其更适于室内悬挂。

2 破损情况

该书法匾在送修时,画心保存相对完好,框体上所包糊的锦料所剩无几,画心四周的红色锦边也只剩上边和右边两条。画心上有几处破裂,画面左下有缺失处,画心上部分字迹墨色有脱落。破裂处画心并无缺失,且观察其形状,推断其可能是人为因素造成的。画心缺失处周围有污渍,部分地方纸张已糟朽。推测出现该情况的原因可能是存有霉菌(图4),发生霉变,进而导致纸张粉化。画心与托心纸原是空绷贴于内框四周及格栅上的,但送修时发现画心背纸大部分绷裂,与内框发生脱离。匾体背框的背纸缺失,在一定程度上也促使了画心背纸与内框相脱离。灰尘本就极易从绷裂处进入到匾体内部,在缺失匾体背框纸的情况下,灰尘更易沉积在框体内木格板上,导致画心背纸与画心正面积尘厚重。灰尘中含有多种有害物质,长时间积存在匾体和画心上,与空气中的粉尘相互摩擦,会使画心发生机械磨损。而灰尘中含有有害微生物也会滋生霉菌,加速画心与匾体的损伤。外框上包糊的锦料所剩无几,存留部分酥脆变色且空鼓,无法辨识出原用锦的颜色。灯草线部分所用红锦缺损严重,存留部分褪色严重,且绢丝缠绕在一起(图5)。

3 修复方案的制定

原匾结构为外框和匾心两部分,根据其破损情况,在修复时将会面临三个问题:一是匾心如何从匾体上揭取下来,二是匾体外框包糊锦料及背框背纸的处理,三是墨迹褪色部分是否进行全色。在正确认识与理解文物修复原则的情况下,充分考虑修复中将会遇到的三个问题,并结合修复实际情况,同时参照故宫博物院修复慈宁宫“仁德大隆”匾额的修复思路,制定以下修复方案:

采用画心与框体分别修复的方法。

在以往修复匾额摘取画心时,常用的方法是在对匾额整体进行软毛刷除尘后,用清水润湿画心四周,画心往往是用糨糊与框体相贴,借助水可以将糨糊软化,从而方便摘取。但此次修复的匾额画心大部分已与内框脱离,无法采取这种方式,故采取干揭,对画心进行摘取。通过观察发现画心背纸与框体黏合处已有部分地方出现绷裂现象,外加上画心后有背纸相托,故采取借助竹签跟手的巧力,对画心进行摘取,如果后续出现无法翘起的地方,再通过局部润湿的方法来进行摘取。

画心的修复按照传统书画修复方法进行修复,秉持最小干预原则与不改变文物原状原则,对墨迹褪色处不进行全色,画心缺失处受画心本身材质、修复材料与条件限制,选择与其颜色相近的宣纸进行修补。

匾框的修复则参照故宫博物院的做法,木框上原用材料所剩无几,留存部分也已经脆化,且褪色严重,无法还原出锦原本的颜色。因此,决定将原用锦边揭除,留存相对完整的部分进行修复保存,后期待匾体修复完成,将其贴于背框背纸上作为存档,最大化保留该匾的历史信息。外框包边锦料参照颐和园现藏匾额的装饰风格,采用红、绿色两种锦料进行包糊。背框背纸的处理同样参照现藏匾额背纸的颜色,选配颜色相近的宣纸将其与仿乾隆高丽纸进行托合后,用作背纸。

颐和园出于对纸绢类文物的保护,采用高仿件替换原件于殿堂陈设、原件入库房进行保管的保管方式,故修复后的匾额类文物不用挂回原处,尽管如此,待其修复后,仍需注意后续保护工作。

4 具体修复操作

4.1 框体部分

4.1.1 原锦料的揭取与修复

原匾用锦损坏严重,所剩无几,将保存较好的部分揭取修复,存档,待匾修复完成后贴于背框背纸上,留作后续继续研究的资料。因所用锦料已经脆化,在揭取时要注意揭取方式。在有经验的专家指导下,采用化纤纸覆盖其上进行揭取。具体操作为:用较稀的糨糊刷在锦料的表面,再将提前润过的化纤纸刷覆其上,静待大概5分钟,再进行揭取。将揭取下锦料连同化纤纸,用湿软毛刷刷贴在案台上,对绞丝、错位的部分借助修复工具将其捋顺对齐,后对其进行托裱。在揭取中,较稀糨糊在对锦料进行闷润的同时,还可以起到加固的作用。而化纤纸的吸附可以避免在揭取时,锦料发生丢失或二次损伤,也便于后期对其进行修复和托裱。在托裱时,为避免托纸时再次造成锦料的错位,选择在托纸上刷糨糊,撒水至含水量40%左右时,再刷覆在锦料上。

4.1.2 木框清洗与除虫处理

在锦料揭取后,观察木框的损伤状况,发现有虫蛀痕迹,所以在清洗的同时还要对其做除虫处理。考虑到如果多次水洗可能会使木质发生变形,所以决定使用花椒水对木框进行清洗,减少对木质框体造成损伤,同时也可起到杀虫防虫的作用(图6)。

4.1.3 框体糊制

通过观察颐和园现藏匾额发现大多数匾额在糊制时的工序是先糊背框背纸,再进行外框锦边的包糊,呈现出的状态是锦边包裹着背框背纸。与此同时,根据故宫博物院修复“仁德大隆”匾在进行框体包糊时,是先进行外框锦边的包糊,随后再进行背框背纸的绷糊。结合多方面的考虑,此次修复采用第一种方法,即先进行背框背纸的绷糊,待其干挺平整后再进行外框四周锦边的包糊(图7)。

背框背纸在送修时已无,所以无法判断其原所用纸张材质及颜色,故同样参照现藏匾额,采用颜色大体相近的色宣与桑皮纸进行托合。经以往修复匾框的实践推断原背纸应该是整张绷糊在背框上的,在修复时也采取这种方法,在背框四周及部分内框格栅上刷稠糨糊后,将提前润平的背纸糊贴上去。外框的尺寸为长173厘米、高81.5厘米,故糊贴背纸尺寸均往外多出6厘米,将多余部分贴在外框上。该做法的目的是在保护木框的同时,也为锦边的糊制进行了一次纸张打底的过程。

糊制外框时,使用的是已经处理过的锦料。外框多为弧形,无法用直尺测量所需锦料的尺寸。因此,决定使用一张宣纸条测量各部分需要锦料的尺寸,以此为依据,进行锦边的裁取。包糊的顺序是先糊外框上凸起的区域(两炷香部分),使用的是凤纹红色锦边。在裁好的红色锦背后刷上一层略稠糨糊,后贴在凸起部分,中间凹槽部分使用竹起子进行按压固定,使红色锦条与木框完整地黏合在一起。随后,再进行外面两边锦边的糊制,使用的是绿色团纹锦,绿色锦边压在红色锦边之上,先里面后外面,糊制框体内外边角时,采用的是斜角拼接。因锦料尺幅有限,在出现需要拼接时,要特别注意图案花纹的拼对,尽可能让其保持外观上的一致。

4.2 画心修复

4.2.1 除尘

虽然不知其曾悬挂的具体位置,但其在收归库房保管前,肯定长期悬挂于殿堂展室内,日常打扫困难加上北京大风气候,导致其上存有积尘。背纸的缺失,外框锦料的缺失,又加重了框体及画心的灰尘堆积。考虑其破损情况,待画心干揭下后,采用不同类型的毛刷对画心及框体进行除尘。框体上积尘较多,避免灰尘对修复环境造成二次污染,框体除尘工作在室外进行。除尘时要特别注意对所糊锦料的处理,因其本身已脆化,过度清理可能会对其造成二次损伤。画心除尘时,考虑到材质较为脆弱,托心纸(仿乾隆高丽纸)也有大部分呈现出离骨状态且积尘较多(图8)。在何建国师傅的指导下,对画心除尘前通过干揭的方式将已经离骨的托心纸揭去,后用软羊毛刷清扫画心正面(图9)。

4.2.2 清洗

固色:考虑到画心上墨迹存在褪色现象,故在清洗前对其进行试色,如果存在跑墨现象,则用浓度适宜的胶矾水对其进行固色。如果没有跑墨现象,则采用刷洗法对画心进行清洗。

去霉:因其托心纸与画心发生离骨,所以提前将离骨的托心纸揭去。揭去后发现纸张发生粉化區域有霉菌。在考虑保护画心及尽量减少化学药剂使用的情况下,在清洗时采用花椒水进行清洗。

具体操作:画心尺寸为长154厘米、宽63.4厘米,裁取四周均多出画心4厘米左右的化纤纸,将其刷贴于案台上,将除尘后的画心(图10)正面朝上放在刷好的化纤纸上。用排笔蘸水湿透刷平,对于画心缺失、纸张粉化区域使用毛笔进行润湿,用毛巾反复吸净书画上的水分,后将干净的湿毛巾卷成卷,将含在画心中的污水挤出。这里需要注意的是对于破裂处与缺失处的清洗要极为小心(图11)。

4.2.3 揭画心

在清洗后的画心上覆上四周略大于画心的化纤纸,进行翻身揭背与托补工作。清洗前虽然已经通过干揭揭去一部分背纸,但仍有与画心相粘的部分。将画心正面朝下刷贴在案台上,揭去原先的化纤纸,采用揭、搓、摩相结合的方式揭去背纸。对于画心破裂处,清洗后发现并无缺失,将裂口拼对即可。

4.2.4 托画心

揭背时发现缺失处四周纸张出现粉化,部分污渍区域也发生了霉变。在有经验的专家指导下,以不伤害画心为目的,使用马蹄刀刮去已经粉化的纸张,并对缺口处进行“刮口子”,沿破损处轻轻刮出约0.2厘米的坡度。采用“碎补”的方法将画心补全。用毛笔蘸稀浆水涂抹在刮口处,后将选配好的补料,对准帘纹平放在破口处,用潮毛巾将其按实。依显露出的印痕,将多余补料刮去。

在画心上刷糨糊,用提前准备好的托心纸(宣纸)进行托合。画心托好,晾干后,为加固补缺处和破裂处,进行贴折条。将提前裁好的宽约0.3厘米左右的仿乾隆紙刷上糨糊,取中粘贴在裂口处,随即用手掌按实。为加固画心,在贴补折条后,使用飞托的方式,在画心上附上一层仿乾隆纸,随后上墙整平。

4.3 画心回贴

待画心完整挣平晾干后,将其从墙下起下。因匾框在长时间悬挂过程中,有点儿变形,故画心方裁就不能依原画心的尺寸,而是根据内框四边的尺寸,用针锥扎眼后,进行方裁。仅在内框四周刷稠糨糊,两人合作将方裁好的画心回帖于匾框上。原本画心四周的红色绢边按原位置贴回,缺失部分根据原红色绢边进行补配,贴于画心四周(图12)。

5 结语

本文以“清光绪郑沅书绝句二首”匾额的修复为研究对象,从修复前的破损状况、修复方案的制定、框体修复、画心修复、画心回贴等方面,详细论述了颐和园内檐匾额的修复方法。在以往的修复中,这种破损严重、锦边缺失的匾额较少,主要以保存相对完整,外框锦边缺失较少,仅有部分脱丝、起毛,画心有断裂、破洞的匾额为主。面对这类匾额在修复上,则秉持最小干预原则、不改变文物原貌的原则,对外框锦边进行加固即可,不会将其更换为新的锦边。画心的修复与此次修复方法相同。其实,不管是修复匾额,还是修复其他纸绢类文物,如果文物保存相对完整,在保证文物原貌的情况下,对其破损处进行修复,尽最大努力保存原有信息。尽管,现在的修复条件不足以进行修复前的文物分析工作,但只要原有信息保留,总会有机会对其进行分析。匾额修复后,回库房进行保存,仍需注意为其提供一个恒温恒湿的保存环境,确保文物的安全性。

(本文中有关匾额的修复在纸绢修复班何建国师傅的帮助与指导下完成,在此特别感谢何建国师傅的帮助。)

注释

①隗丽佳.颐和园藏清代建筑内檐装饰性书画概述[M]//北京市颐和园管理处.颐和园藏文物大系·内檐书画卷Ⅰ.北京:文物出版社,2021.

②杨泽华.慈宁宫“仁德大隆”匾的修复[J].故宫学刊,2016(2):311-317.

③夏成钢.清代皇家园林匾额楹联的形式与特征[J].中国园林,2009(2):73-77.

④北京市颐和园管理处.颐和园藏文物大系·内檐书画卷Ⅰ[M].北京:文物出版社,2021:206.

⑤高晓茗.颐和园殿堂纸质书画类文物粉笺、蜡笺的材料选用及修复[C]//北京博物馆学会.新世纪博物馆的实践与思考:北京博物馆学会第五届学术会议论文集.北京:北京燕山出版社,2007:266.