中心城市发展促进淮海经济区共同富裕的路径研究

陆晨宇 骆轩州

摘 要:党的二十大报告指出,将“实现全体人民共同富裕”作为中国式现代化的本质要求。如何充分发挥这些中心城市的综合优势,实现区域协同发展,是走好共同富裕道路值得研究的课题。通过梳理学者研究现状,本文利用熵值法测度2019—2021年淮海经济区共同富裕指数,并借助关联度分析,探索中心城市徐州与9个核心城市发展之间的关联度。本文根据实证分析,并结合淮海经济区现状,给出相应建议:(1)制定区域经济一体化规划,打通江苏省内外沟通渠道;(2)强化中心城市徐州与周围城市的分工与协作;(3)共建共享区内基础设施,仅供参考。

关键词:中心城市发展;淮海经济区;共同富裕;关联度分析;区域协同发展

本文索引:陆晨宇,骆轩州.<变量 2>[J].中国商论,2024(09):-036.

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2024)05(a)--05

1 引言

党的二十大报告指出,将“实现全体人民共同富裕”作为中国式现代化的本质要求,共同富裕是中国特色社会主义的本质要求和根本原则。习近平总书记指出,要“在高质量发展中促进共同富裕”。2018年,中共中央 国务院发布的《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》明确指出,“建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展的新模式,推动区域板块之间融合互动发展”。目前,中国已形成不少具有较强综合实力的区域中心城市。如何充分发挥这些中心城市的综合优势,实现区域协同发展,是走好共同富裕道路值得研究的课题。

党的十八大以来,习近平总书记在国内外多个重要场合阐述了推动共同富裕的系统观点,推进了学界对共同富裕的实现路径探索。例如,推进收入分配公平(张新月等,2022;赵锦春和薛业飞,2023),发展与共享统一(杨聪林,2023;白暴力等,2022),缩小人群、地区和城乡差距(吴波和陈美华,2022;温涛和向栩,2023)以及提高中等收入人群占比(洪银兴,2022;李金昌等,2023)。

高质量建设中心城市可以有效促进区域协同发展,助力区域共同富裕(杨兰品和陈姣余,2020)。以区域中心城市为核心的都市圈建设是中国经济社会发展继往开来的缩影,也是实现共同富裕目标的重要手段(师博,2022)。区域协调发展和高质量城镇化战略是实现共同富裕的解决方案(刘秉镰,2023)。 提高城市群中心城市的总部功能,发挥溢出、带动和辐射作用(高子茗,2023),通过扩散和涓滴效应促进共同富裕(袁建军,2022)。

实证方面,国内学界关于中心城市发展促进区域共同富裕的研究遵循:高质量建设中心城市-促进区域协同发展-助力共同富裕的逻辑,其实证研究思路沿着“中心城市发展→区域协同发展→推动共同富裕”的路径演变。在测度方法上,一般采用线性回归分析、工具变量法等(张新月等,2022;宋科等,2022;杨玉文和张云霞,2023),为中心城市发展促进区域共同富裕的路径探索提供了思路和工具。

上述研究为探索高质量建设中心城市促进区域共同富裕的路径提供了借鉴,但仍存在一些不足之处:一是统计测度方法需要创新。所选指标无法纳入同一框架而脱离了实际状况。在评价方法上,一般使用线性回归分析、工具变量法等,无法就中心城市发展促进区域共同富裕的路径及系数做具体评价。二是城市间关联度需要综合考量。新发展阶段,共同富裕工作需全面推进,实现路径应综合考虑。

2 实证检验

2018年11月,国家发改委发布《淮河生态经济带发展规划》,明确淮海经济区范围,包括江苏徐州、连云港、宿迁,安徽宿州、淮北,河南商丘,山东枣庄、济宁、临沂、菏泽10个城市。因此,本文以这10个城市为研究对象,并将徐州作为中心城市展开研究。

本文参照龚斌磊等(2023)、冯帅(2023)的做法,利用熵值法构建包含富裕度与共同度的共同富裕指数,通过灰色关联度分析测算徐州与其他9个城市间的经济关联度,进而探寻徐州发展促进淮海经济区共同富裕的现实路径及存在的问题。

2.1 淮海经济区共同富裕指数测度

2.1.1 淮海经济区共同富裕指数评价指标体系构建

根据共同富裕内涵,本文从富裕度和共同度两方面构建共同富裕综合评价指标,尽可能地覆盖测度指标。本文结合淮海经济区发展现实状况,并考虑数据可得性,基于“创新、协调、绿色、开放、共享”的高质量发展内涵,构建包含10个二级指标、23个三级指标的评价指标体系,如表1所示。

2.1.2 淮海经济区共同富裕指数测算

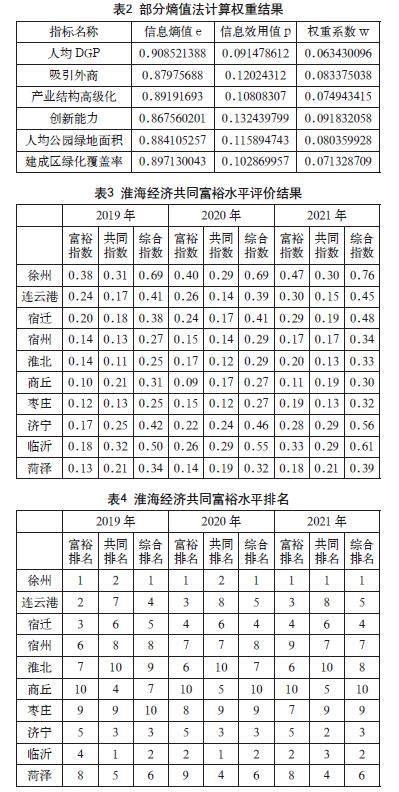

本文利用2019—2021年的统计数据,通过熵值法对淮海经济区10个核心城市的共同富裕水平进行综合评价。数据来自2020—2022年江苏省、安徽省、河南省、山东省及该10个地级市的《统计年鉴》《科技统计年鉴》及《统计公报》。基于熵值法得到权重系数大于0.6的指标,如表2所示。

基于熵值法得到淮海经济区共同富裕指数及排名,如表3、表4所示。

通过排名发现,作为淮海经济区中心城市,徐州在注重经济总量提高的同时,兼顾共同发展。相较2019年,2020年、2021年绝大部分城市虽在富裕度和共同度排名上略有浮动,但基本在2021年保持或提高自身综合排名位次,唯有连云港、商丘两个城市在排名上呈现位次的后移,在综合得分上同样呈现先减后增的趋势。2021年,商丘共同富裕得分甚至低于2019年。作为与徐州相邻的城市,商丘本应更容易受到中心城市的辐射得以快速发展,为何会出现这种情况?

2.2 淮海经济区中心城市与周边城市经济关联分析

2.2.1 淮海经济区核心城市与中心城市徐州关联度分析指标体系构建

本文运用系统分析方法——关联度分析,对徐州与其他9个核心城市之间的经济关联度进行分析。关联度用于研究指标内容、指标数量不一样的不同对象之间的關联关系。基本思想是根据不同对象指标的相似程度来判断其是否紧密,研究对象越接近,对应的指标之间的关联度就越大;反之,就越小。

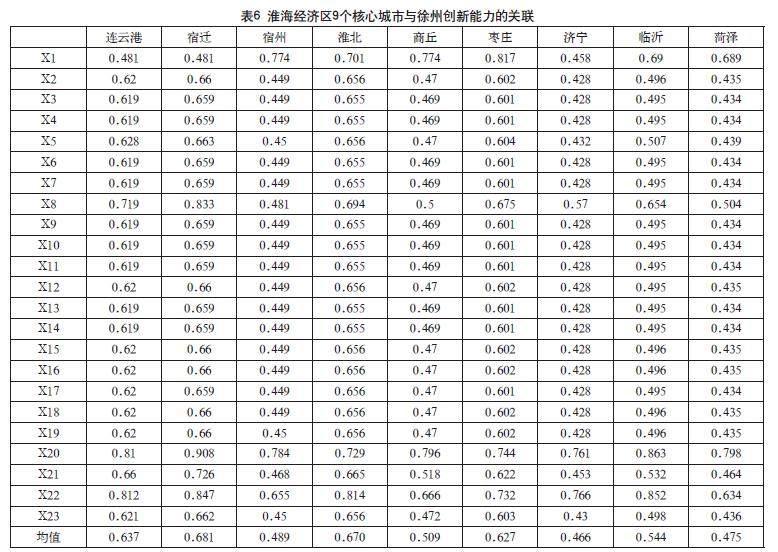

指标的选择遵循科学性、代表性、相关性、可获得性四个原则。对于环海经济区建设,2023年8月2日,国务院关于《江苏省国土空间(2021—2035年)》的批复明确指出,以淮海经济区等中心城市为主体,建设全国制造业高质量发展示范区,支撑长三角G60科创走廊建设,引导各类开发区功能复合和节约集约用地,完善城镇密集地区公共服务设施配置,促进城镇空间高质量发展,加强基础设施空间统筹,促进山水环境和城镇乡村融合发展。同时,结合表2发现,所占权重(>0.06)较大的指标,可以反映创新、协调、绿色、开放、共享的高质量发展观。将这6项指标作为衡量中心城市发展的指标,将23项指标作为衡量其他9个核心城市发展的指标,构建淮海经济区核心城市与中心城市徐州关联度分析指标体系(见表5)。

2.2.2 淮海经济区核心城市与中心城市发展关联度测算

本次用于评估的样本量较少,数据量不足,且不服从明显的数学分布规律,非常适合使用灰色关联分析法。灰色关联分析是将指标数据分类确定比较序列与考察序列,通过曲线模拟近似度来计算两者之间的紧密程度。这种计量方法对指标数据要求比较简单,计算过程简易,有比较成熟的计算机软件程序运算,尤其是分析结果与事实判断结论基本相同,因而广泛用于人文社会科学研究(汪晓梦(2023))。关联度值介于0~1,该值越大,代表该指标与徐州该项发展指标的相关性越强,也意味着其评价越高。

淮海经济区9个核心城市与徐州创新能力的关联度如表6所示。徐州创新能力与宿迁、淮北、连云港和枣庄四市关联度相对较高,分别为0.681、0.670、0.637和0.627,与济宁、菏泽的联系度更是低至0.470左右。

淮海经济区9个核心城市与徐州吸引外商能力、人均公园绿地面积、产业结构高级化和建成区绿化覆盖率的关联度普遍在0.9以上,表明徐州对其他城市的带动作用方向较为集中,但在城镇化率(X1)表现较差,平均不到0.4。同时,各核心城市在建成区绿化覆盖率(X22)上,与徐州的关联性也较低。这表明,徐州在快速发展的同时,给周边城市带来了经济增长动力,有效实现公共资源共享,但周边城市的土地资源存在较多被占用的问题。

淮海经济区9个核心城市与徐州人均DGP关联度如表7所示。其中,各市在城镇化指标上与徐州人均GDP存在较大关联,全部在0.940以上,但与其他各项指标关联度相对较弱。在关联度得分上,呈现与江苏省内城市联系度低、与江苏省外城市联系度高的特点。

3 推进淮海经济区共同富裕的策略选择

总体来看,以徐州为中心的淮海经济区近几年共同富裕水平不断提升,部分城市取得了长足进展。然而,连云港、商丘两个城市在排名上呈现位次的后移,在综合得分上同样呈现先减后增的趋势,2021年商丘共同富裕得分甚至低于2019年。本文通过测算各城市与徐州发展的关联度发现,目前以徐州为中心城市的发展模式存在创新带动能力欠缺等问题。

基于此,本文提出以下几点发展策略。

3.1 制定区域经济一体化规划,打通江苏省内外沟通渠道

目前,徐州对连云港发展的引导作用有所下降,在部分经济指标关联度上甚至远低于其他城市,说明当前模式下,连徐两市的协同发展进入瓶颈期。作为淮海经济区经济实力较强的两个城市,应积极探索与省外城市的协作,徐州牵头制定区域一体化规划,明确协作目标、协作范围、协作方式,打通更多城市间的沟通与合作,促进淮海经济区互利共赢。

3.2 强化中心城市徐州与周围城市的分工与协作

当前,9个城市的定位并未体现淮海经济区一体化发展的分工与协作,9个城市与徐州的经济关联度、关联方向较为集中,而弱势部分,如科技创新协作未曾体现。

3.3 共建共享区内基础设施

推进淮海经济区共同富裕路径建设,共建共享区内基础设施是抓手。基础设施建设应点线齐抓:充分考虑科教文卫等点状设施辐射范围及运行效率,重点提高交通、给水、排水、供电、供热、供气、供暖、电信、邮政、垃圾清运、生命线系统等线性设施的通达性和可得性。徐州作为淮海经济区中心城市及国家重要交通枢纽城市,应充分发挥交通优势,带动淮海经济区物流业、旅游业和对外贸易产业的高质量发展。

参考文献

龚斌磊,钱泽森,李实.共同富裕的测度与驱动机制研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40 (12): 5-26.

赵锦春,薛业飞.数字普惠金融与城乡收入差距的缩小: 基于CMDS数据的经验证据[J]. 南京社会科学, 2023(10): 42-56+103.

李金昌,任志远,陈宜治.扩大中等收入群体的内在逻辑与路径选择: 基于国际经验与中国实践的定量分析 [J]. 统计研究, 2023, 40(7): 3-16.

温涛,向栩.实现共同富裕的一个路径探索:人力资本的增长与平衡效应检验[J]. 改革, 2024(1): 1-17.

杨聪林.新时代共同富裕的理论解析与实践路向: 对党的二十大精神的学习与研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023, 29 (2): 271-285.

吴波,陈美华.基于共同富裕视角下缩小南京居民收入差距的分析与思考 [J]. 统计科学与实践, 2022(12): 32-35.

白暴力,程艳敏,白瑞雪.发展生态经济助力实现共同富裕研究: 基于中国式现代化视角[J].上海经济研究, 2022(12): 5-16+124.

张新月,师博,甄俊杰.高质量发展中数字普惠金融促进共同富裕的机制研究[J]. 财经论丛, 2022(9): 47-58.

袁建军.都市圈建设促进共同富裕的内在逻辑、制约因素与实践路径 [J]. 学习论坛, 2022(5): 71-79.

洪银兴.区域共同富裕和包容性发展[J].经济学动态, 2022(6): 3-10.

杨兰品,陈姣余.长江经济带创新系統协同发展水平评价: 基于哈肯模型的实证研究[J]. 北京邮电大学学报(社会科学版), 2020, 22(6): 30-40.