《师说》逻辑闭环结构解读

罗秉相

摘要:《师说》是传统思辨性作品名篇,篇章既合乎现代论述文的规范要求,又合乎逻辑充足理由律的要求。全文分别从观点“学必有师”的概念组成“学”与“必有师”这两个立论角度出发,先论证必要性理由,再论证充分性理由,最后站在得“行古道”的高度总结全文,起承转合,形成逻辑闭环。其不足是缺少“承认”环节的内容,立论角度的转换不明显,使得下文的思辨缺少思维的根据。

关键词:充足理由律;起承转合;逻辑闭环;解读

《师说》,历来是作为中学语文教材的经典篇目出现的,虽是“说”,但却是思辨性论述文的典范。

读懂《师说》的基本内容并不难,但要真正懂得作为思辨性论述文的典范价值,除了理解其特定的深刻意义,若没有了解其内在的逻辑推理过程,还是远远不够的。

但遗憾的是,人民教育出版社的《教师教学用书》(语文必修上册)的“课文解说”中有关这篇文章的逻辑结构解释除了“第3段,援引圣人从师的态度,进一步阐明从师的必要性和以能者为师的道理”这句话中的“必要性”这个术语与逻辑有关之外,其他解说就基本看不到了,这严重削弱了经典的力量,更何况“必要性”一词用在这里还不一定准确,可能存在对必要性理由和充分性理由判断的错误。

还有,这篇文章的论证方法,最有艺术特色的是第二段的对比论证,谁都知道作者用三组对比分层论述,转向现实批判,但这个批判是围绕哪个关键词展开的,“课文解说”似乎不太明确,而这恰恰是有效论证的关键。

可能还有很多,我会在下面关于“文本的逻辑及思辨的过程分析”中一一呈现。总之,“课文解释”就这篇经典的逻辑过程,解说是一零半爪,连断断续续都没有,也就是说,是没有基于逻辑的知识来解说经典的,这会使经典的学习变成思想的灌输。我们知道,正确的思想,需要强大的逻辑力量加以支持,从而使正确的思想力量深入人心。本文试从现代论述文的组成、传统对待思维、逻辑的充足理由律和现代论述文写作的读者意识出发,对《师说》作新的解说,以期还原经典的逻辑力量,还原经典的价值自信,以呼应“课标”关于“本任务群旨在引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平”的设想。

一、文本逻辑及思辨的过程分析

(为使逻辑过程分析清晰,笔者对原文段落进行重分)

【第一段】起:是什么——针对啥问题?观点是什么?

针对什么问题——缺。论述文开头不表明问题所在,观点就没有了针对性,要补充完整。从文章内容看,这篇文章针对的问题是:如何正确看待“求学”与“从师”的关系问题。

(补问题:在我们国子监,我们的国子对于“学”儒道与仕途的关系非常清楚,但是对于“学”为什么“必有师”这个道理却存在着模糊的认识,甚至因为老师官阶不高,对老师存有轻慢的态度。自古以来,从师求学,天经地义,我想从传统出发,来澄清这个问题。)

(我们知道:)古之学者必有师。

作者——提出观点:古之学者必有师。(观点核心概念组成:“学”“必有师”,同时形成两个立论角度:一、“学”;二、“必有师”,为深度思辨奠定基础)

设想读者——质疑,形成逻辑期待:“学”为什么“必有师”?

观点,一般用陈述句表达。本文的观点是对“学”和“必有师”关系形成的一个判断。从逻辑学看,一个判断的真,最好是符合逻辑充足理由律的要求,这需要论证。而要完成这个观点的论证,就要根据逻辑的充足理由律,围绕观点句内部概念之间形成的天然的因果逻辑关系,完成两方面工作:一是使观点正确的充分性理由是什么?二是使观点正确的必要性理由是什么?简单地说,就是为什么可以,为什么必须(或应该必须)可以。这当然要选准立论角度,目的是让观点有说服力,被人接受。

从观点概念的组成看,“学”是话题,比较宽泛,“必有师”是核心,非常集中,两者的性质、范围、程度、大小等均不相同。就“学”这个话题而言,可以展开论述的有很多,比如“积累”“专一”“空间环境”;既可以“从师学”,也可以向社会学;向有字书学,也可以向无字书学,……;但作者选择了“必有师”作为核心,所以,作者必须为“必有师”提供必要性理由,至于站在哪个角度立论,则随行文策略而定。当然,从话题“学”来看,也可以为观点提供充分性和必要性的理由。

作者——为解除读者质疑,作者从“学”出发,首先选择站在立论角度二(即“必有師”。注意:只能来自观点的核心概念所提供的,即从“必有师”的角度来看“学”为什么“必有师”),提供必要性理由。

【第二段】承:为什么——理由有哪些?

师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

作者——紧扣“必”字,通过人的成长过程,说明从师学习的必要性。“师者,传道受业解惑也”,若要明“道”则非要“受业解惑”,最终目的是明儒道。明“道”则是家国天下思想的核心,是成为国家栋梁的必需,是治道的必需,是正道的必需,是王道的正统,因此,从师学习是国子成长必需的要求,这也是师存在的价值。这就是“道之所存,师之所存也”的内涵所在。

【第三段】合:先这样——初步的结论是什么?

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

作者——总结上文:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”,这是作者站在道统的高度,为“学”“必有师”提供了本质性的理由:从师而学,是道统的需要。

再次设想读者——继续质疑结论,形成新的逻辑期待:大道理大家都懂,更何况是士大夫之族。但现状真的如你的判断所言这样乐观吗?当今之“学”可不是这样,择师而学,真的能做到“无贵无贱,无长无少”吗?因此转向对现实的批判,审视当今之“学”的“从师”状况有没有遵循道统的理念,从反面为观点的正确提供充分性理由。

【第四段】转:真的吗——理由充足吗?

作者——承认:读者的质疑是有一定道理的。作者紧扣“必”字,针对在“士大夫之族”中存在的影响了国子的不正之风进行批判。可惜文本的有关表述缺失,这是古典论述文的普遍现象。但没有“承认”这一环节,逻辑思辨就缺少基础,逻辑推进会变得不自然,所以需要要补全。

作者——既然是对现实的批判,就需要转换立论角度,站在立论角度一(即“学”。只能来自观点的核心概念,即从“学”的角度看“学”为什么“必有师”)进行论述,为观点的正确性提供充分性理由,解除读者质疑。

(承上文结论补“承认”环节内容:以道为师的道理在我们的士大夫中,也许人人都懂,但令人遗憾的是,长期以来,我们的有些士大夫,名义上是以道为师,实际上行的是以年为师,更多的是以贵为师,惯坏了学子,败坏了学风,破坏了官风。注:“补”即为转的“起”,既然揭开这股不正之风,又揭示了错误认识的危害,这就为下文的思辨打开了思路。“但”以后分句是作者对质疑的反质疑,这对思维的跃进帮助很大。)

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

作者——提出事实性理由及其后果,转换立论角度,从立论角度一回应读者质疑。

【第五段】承:为什么——理由有哪些?

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(第一组对比:态度对比——耻学于师,结果是更“愚”)//爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。(仅仅是“受业”而已)句读之不知,或师焉,惑之不解,或不焉,(这一句的顺序变一下,以便更好地理解)小学(这里指仅仅是“业”)而大遗(把“解惑”与明“道”丢了),吾未见其明也。(第二组对比:行动——于“其子”“其身”,结果是失“明”)//巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”(第三组对比:认识——以“年”和“位”择师)

作者——第一次回应。举例论证,对比论证,批判士大夫耻学于师的现状。

【第六段】合:先这样——这里的结论是什么?

呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

作者——总结例证内容,指出以“年”和“位”择师的丧“智”结果。三种结果,为观点的存在提供了充分性理由,初步解除读者的质疑。

作者——在为读者提供充分理由之后,读者的质疑可能依然没有解除。因为一种事实性理由,若破后不立,依然存在对背后的理论依据有认识不到之处,读者还可能会质疑,何况当前之“学”风真不正常。因此作者预设国子对“学必有师”的理由的认识的充分程度依然不足。

【第七段】承:为什么——理由还有吗?

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

作者——继续从立论角度一出发,做第二次回应。提供事实性理由:圣人无常师。提供理論性理由:闻道有先后,术业有专攻。圣人是以道为师,所以成为圣人,但与“圣人之所以为圣”必须明“道”而言,这仅仅是一般性道理,达不到本质性、规律性的高度,所以是充分性理由,不是必要性理由。

【第八段】合:这样吧——总的结论是什么?认识或实践意义是什么?

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

作者——站在“能行古道”即站在道统的高度(也是思想的深刻性所在)总结全文,树立榜样(李蟠),鼓励国子提高认识:行古道;行动起来:学于余(即师);真正的“受业解惑”明“道”(六艺经传皆通习之),成为国家的栋梁之才。

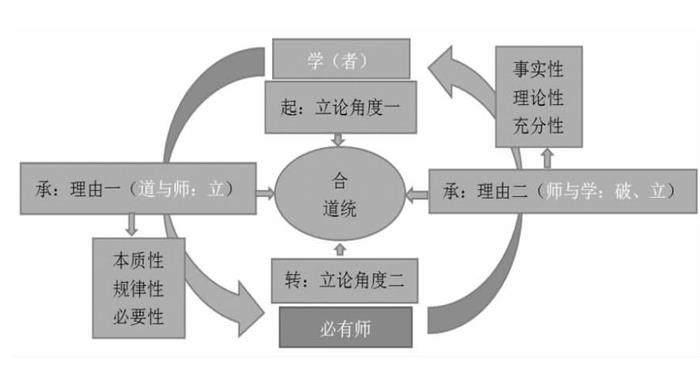

二、文本逻辑闭环结构的图式示意

根据文本逻辑过程,特别是因为逻辑充足理由律的需要促使角度的转换而形成的逻辑循环,形成了本文的起承转合逻辑闭环结构。图示如下:

充分性理由,是指事实性、理论性的理由;必要性理由是指本质性、规律性的理由,也称为根据。一般来说,用自身的立论角度为“起”,提供的是充分性理由。韩愈别出心裁,开篇就为观点提供了必要性理由,但立论角度和“起”是分离的,所以,《师说》的闭环结构和《劝说》闭环结构刚好相反:《劝学》是顺时针闭环,《师说》是逆时针闭环。也就是说,当“起”与所在的立论角度一致时,形成的闭环是顺时针结构,当“起”和所在立论角度不一致时,形成的闭环是逆时针结构。

闭环结构的形成,是逻辑推理既充分又必要的本质要求,以及因此导致的立论角度的自然转换所形成的整个论证的自然闭环。传统经典论述文的闭环思维,明显受中国太极图思维、中国传统和合思维的影响,但妙在基本符合现代逻辑理由充足律的要求。

论述文“起、承、转、合”的文章结构,同样不是刻意安排的,而是逻辑闭环思维的结果,是论述艺术的直接体现。“起、承、转、合”的论述结构中,“起、承、转、合”四个环节不在同一层面,一般来说,“起”与“转”属观点层面,有如太极图中的两只鱼眼,所谓太极生两仪,在“道统”之下,“学”与“必有师”有着平等的对待关系,可以相互观照;“承”是理由层面,“合”则是立意层面,站在闭环之上。“起、承、转、合”虽属于传统思维形式,但符合现代论证艺术的要求。

论述文阅读与写作中的“起承转合”结构意识,既可以帮助你用清晰的结构去规范思维,又可以因为有了清晰的结构而启迪了你的思维,意义重大。

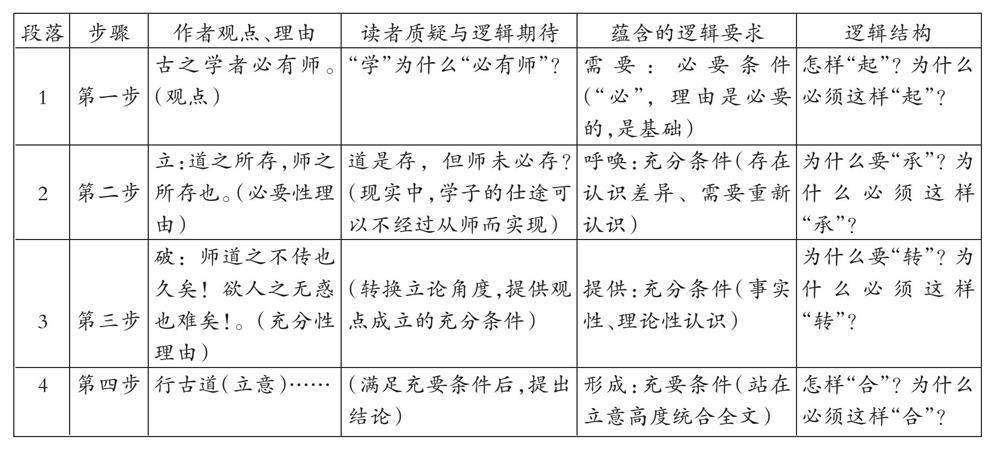

三、思考与思辨的逻辑过程

思辨的起因,应该在于作者有读者意识。而读者的逻辑期待与质疑,可以成为搭建逻辑思考、具体论述和深入思考的桥梁。那么本文是如何有效地模拟读者质疑,把思考引向深入的呢?列表如下:

从列表可以推知,每一篇论述文的论述过程都有其内在的规定性。虽然所针对的问题不同,但其提出的观点中所组成的概念都能形成(也应该形成)一个相对封闭的系统。而这个相对封闭的系统一旦形成,则意味着论述的角度就有了限定,这是论述客观性的需要。就《师说》而言,就是在“学”与“必有师”之间展开思辨,立论角度也因为这两个相互对待的核心概念而确定,并因此形成了相对封闭的系统。道理很简单,离开这个系统,就离开了理由充足律的特定范围,论述就变成纠缠不清,胡搅蛮缠了。在此基础上,方显出逻辑的严密和思辨的开放、深刻。因此,对论述文的无序开放学习,可能会带来灾难性的后果。比如:

关于“起”,需指明问题所在,表明所提观点具有明确的针对性。

关于“承”,需指明理由原因,而所提理由必须有来自观点核心概念所确定的立论角度。

关于“转”,需承认对问题或对观点的不同理解;同样,深刻的回应必须有来自观点核心概念所确定的另一个立论角度。

关于“合”,需统合全文,必须站在立意高度,指明其认识意义和实践意义。

关于例证和理证,必须由概念的内涵统辖,这样的例证和理证方能凸显概念的内涵,使论述具有强大的说服力。

论证方式的运用,也是基于这个道理。

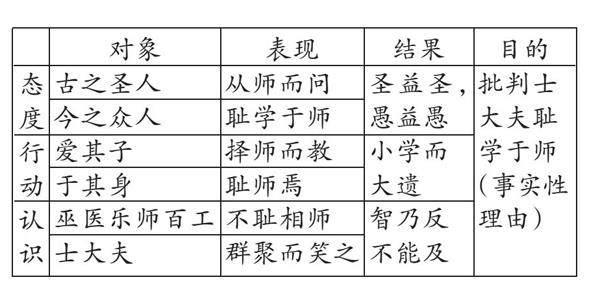

四、对比论证的外延与内涵的关系分析

论述是要讲策略的,尤其是以破为主的批判性文章,韩愈所取的策略是先从必要性理由开始,所以,一上来就撇开“起”的基本要求,转而从第二个立论角度开始论述,造成泰山压顶的气势。

这与背景有关,韩愈是古文运动的领袖,主张“文以载道”。道,指儒家之道;惑,指学习儒道过程中出现的疑难;业,泛指古代经、史、诸子之学及古文写作,也是儒家经典。这也与韩愈的个性有关,韩愈自喻“卫道士”,对国子监的学子不读书的现象深恶痛绝,在第一段中,“师”字出现6次,“道”字出现5次,“惑”字出现4次,“业”字仅出现1次。在实现着自己“辞必己出,惟陈言之务去”文学主张同时,突出强调了明“道”对于学的必要意义。围绕“必有师”用5个散句立论,解释、反问、说明,然后用兩个小句对举,陈述了从师应有的态度,再用一个反问表明自己的态度,最后用一整句得出结论:从师是因为必须明“道”,从本质上解决了“必有师”的必要性理由。

选择这样的论述策略非常明智,有了必要性理由这把尚方宝剑,对现实的批判就显得名正言顺、理直气壮了。所以对充分性理由的论述,作者很轻松地自然转到“学”的角度,批判现实中对“必有师”的亵渎,转向现象(举例论证)和原因(举例中的对比论证)的批判。对于本文对比论证艺术的作用,同样要站在立论角度来分析,看一看,是否紧扣“必”字来论述,方能显出其论述的艺术性,思想的批判性。而说服力的有无、强弱,则要看是否解除读者的疑惑。

第一次对比,突出“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣”的不良社会风气带来的后果,第二次是指明“学必有师”的理论性理由,第三次带有鼓励的目的。后两次的对比都是隐性的。

第一次:为突出“士大夫之族”错误态度设置的对比,有三组,以破为立,反面突出“必有师”——例证、对比论证——开启充分性理由思辨。

第二次:孔子和“士大夫”的对比(隐含),有三组,以圣人态度行为正面突出“必有师”——例证、理证——继续进行深层的充分性理由思辨。

第三次:李蟠与某些国子的对比(隐含),有三组,从立意的高度、榜样态度行为正面突出“必有师”——例证、立意——继续进行深度思辨。

自古以来,我们没有逻辑的四大定律,但《师说》所蕴含的传统思维方式,呈现出了高阶思维的特征,且基本符合现代逻辑充足理由律的要求;针对现状提出批评是需要勇气的,何况面对的是自己的同道,比自己地位更加显赫的有可能影响自己仕途的官员。坚持真理,坚守正义,则成了我们自豪的文化自信源头。韩愈的襟怀与抱负、责任与担当、胆略与勇气令人敬佩。