京津冀地区考古遗址博物馆研学体验的发展研究

秦晓禾

摘 要:遺址是考古遗址博物馆诠释和展示的主体,京津冀地区考古遗址博物馆深挖遗址内涵,展示考古成果。利用新技术、新方法全方位展示遗址本体,使观众既有身临其境的真实感,又能通过VR互动等新技术对遗址的前世今生有全面的了解。博物馆从“以藏品为中心”转为“以公众为中心”,首要功能从收藏研究转向教育服务。京津冀地区考古遗址博物馆设计研学体验时充分考虑公众对考古发掘工作的好奇心,开展多种形式的考古发掘体验及模拟考古活动,同时发挥考古遗址博物馆在沉浸式体验方面的优势,开展史前服装秀、博物馆奇妙夜等沉浸式体验活动。在京津冀协同发展的时代背景下,考古遗址类博物馆在遗址展示、社会教育、公众考古等方面均能发挥区位优势,互利共赢,共同推动京津冀三地遗址保护与展示的携手发展。

关键词:考古遗址博物馆;公共服务;博物馆研学

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.07.028

1 京津冀地区考古遗址博物馆的发展概况

考古遗址博物馆是依托考古遗址的保护而存在的专题性博物馆。其将考古发掘的工作、成果及其背后蕴含的历史文化内涵直观生动地展现给观众,逐渐成为博物馆体系的重要组成部分①。遗址是古代人类各种活动留下的遗迹,既包括人类为不同用途营建的建筑群体,如民居、宫殿、官署、寺庙、作坊以及范围更大的村寨、城堡、烽燧等各类建筑残迹,也包括人类对自然环境利用加工而遗留的一些场所,如洞穴、采石场、沟渠、仓窖、矿坑等②。这些遗址有历史传承下来有明确记录的遗存,也有用考古学手段进行发掘的遗址。考古遗址博物馆就是那些依托考古遗址或者在考古遗址原地兴建的专题博物馆,它们以遗址保护为前提,以遗址价值展示为目的,对文化和自然遗址本体及(或)其出土(附属)的可移动文物进行保护、收藏、研究和展示③。保护、研究、展示遗址本体是其最基本的功能,也是其与以展示可移动文物为主的博物馆最大的区别。

京津冀地区博物馆众多,考古遗址博物馆是其中的重要组成部分。从开放时间上看,1953年,展示周口店遗址的中国猿人陈列室对公众开放,后更名为周口店遗址博物馆,是京津冀地区第一座考古遗址博物馆。1983年,北京大葆台西汉墓博物馆在西汉广阳王刘建墓葬的原址上建设完成。20世纪90年代是北京考古遗址博物馆建设高速发展的时期,仅1995年就有西周燕都遗址博物馆、辽金城垣博物馆、明十三陵博物馆三家考古遗址博物馆对外开放,其中:西周燕都遗址博物馆以琉璃河遗址为基础,原址保留了4座燕国贵族墓葬与车马坑;辽金城垣博物馆以金中都南城垣遗址为基础,是国内现存规模较大、保存较完整的水关遗址;明十三陵博物馆对外开放长陵、定陵、昭陵、神道四个展区,定陵是其中唯一进行考古发掘的陵寝。1996年,距今2.5万年的王府井古人类遗址被发现,2001年,王府井古人类文化遗址博物馆建成开放,是少有的建在商业中心的考古遗址博物馆。

进入21世纪,天津和河北的考古遗址博物馆也开始如火如荼地建设起来。2002年,元明清天妃宫遗址博物馆作为天津市第一座考古遗址博物馆正式对外开放。其是在1998年发现的天妃宫遗址基础上兴建起来的,当时发现了元代建筑基址和明清时期大殿基址。河北从南北朝时期就开始烧造瓷器,邢窑、定窑、磁州窑蜚声中外,因此河北有众多窑址遗存发现,在这些窑址上先后建起磁州窑富田遗址博物馆、邢窑遗址博物馆。除此之外,河北还先后建设了满城汉墓博物馆、泥河湾遗址博物馆、北戴河秦行宫遗址博物馆。

通过对京津冀地区考古遗址博物馆的简单梳理我们可以看出,京津冀地区考古遗址博物馆类型丰富。时间跨度上上溯史前时期,下至元明清时期;遗址类型上既有史前人类生活的遗迹,又包括历史时期的城址、宫殿址、古墓葬、手工作坊址等多种类型。从博物馆建筑与遗址的关系上来看,元明清天妃宫遗址博物馆、北京考古遗址博物馆(金中都水关遗址、琉璃河遗址、大葆台西汉墓遗址)、邢窑遗址博物馆是建在遗址本体上的博物馆,北京周口店遗址博物馆、泥河湾遗址博物馆则避开遗址本体,在遗址保护区内加盖博物馆。同时,京津冀地区考古遗址博物馆也积极开展大遗址保护和考古遗址公园建设,2021年10月,国家文物局发布《大遗址保护利用“十四五”专项规划》,共有145家省级大遗址入选,京津冀地区有圆明园、周口店、琉璃河、元中都、泥河湾、赵邯郸故城(含赵王陵)、中山古城、邺城、燕下都、定窑共十处,此外,大沽口炮台作为明清海防的一部分也顺利入选跨省大遗址保护规划。“创办一流的遗址博物馆,提升大遗址展示利用水平;研发大遗址研学精品课程,发挥国家考古遗址公园联盟优势,打造核心衍生文化品牌。”④专项规划在为考古遗址博物馆提供政策支持的同时,也为研学体验活动的未来发展指明了方向。

2 京津冀地区考古遗址博物馆研学体验的开发优势

博物馆研学体验即在博物馆中开展研究性学习和互动式体验,其是研学旅行的重要组成部分。研学旅行于2014年在《我国基础教育新形势与蒲公英行动计划》报告中被首先提出:“学生集体参加的有组织、有计划、有目的的校外参观体验实践活动。”⑤2016年教育部在《教育部等11部门关于推进中小学研学旅行的意见》一文中进一步指出:“中小学生研学旅行是指有教育部门和学校有计划地组织安排,通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育方式,是学校教育和校外教育衔接的创新形式,是教育教学的重要内容,是综合实践育人的有效途径。”⑥博物馆是开展研学旅行的重要活动场所,教育部2017年公示的首批中小学生研学实践基地名单中就有故宫博物院、中国国家博物馆等100余家博物馆、纪念馆入选,2018年公布的第二批名单又有100余家入选。在入选研学实践基地的200余家博物馆中,属于考古遗址博物馆的有四川广汉三星堆博物馆、西安半坡博物馆等十余家。京津冀地区考古遗址博物馆虽未位列其中,但同样积极探索研学体验活动。考古遗址博物馆在开展研学体验活动时,可以充分挖掘遗址资源,立足遗址本体及其蕴含的文化内涵,增强与观众的互动,具有以下三个独特优势。

2.1 利用新技術、新方法全方位展示遗址本体

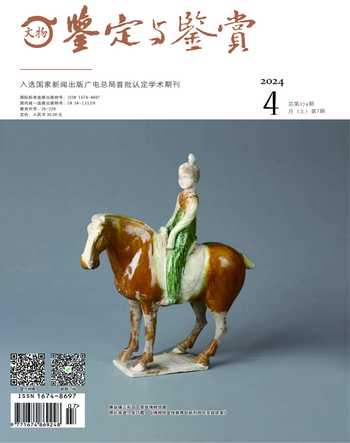

遗址本体是考古遗址博物馆展示的主体,也是开展研学活动前不可或缺的活动研究对象。但对于遗址本体的展示与研究往往具有一定的专业性,容易让观众产生参观壁垒。为了让观众在有限的参观时间内对所参观的遗址及其背后的考古发掘工作有深入的了解,考古遗址博物馆注重在展览方式上推陈出新。北京考古博物馆(金中都水关遗址)在遗址厅通过大幅投影播放水关构建3D短片,使观众站在现在的遗址本体旁领略水关遗址的历史沿革,在时间和空间上都能打破局限,让观众有更直观的感受。元明清天妃宫遗址博物馆利用VR技术将基本陈列数字化,使观众在线上就可以模拟现场参观,足不出户得到参观体验(图1)。周口店遗址博物馆的4D影院在展示北京人生产生活故事时加入了雷电、雾气等特效,使观众从视觉、听觉、触觉多方面有更丰富的参观体验。邢窑遗址博物馆为了让观众更清楚地看到不同时期的窑炉及其生产的瓷器,在15米高的博物馆建筑内搭建了悬浮在空中的参观通道,大大提高了展示效果。遗址本体是考古遗址博物馆的立馆之本,对遗址本体的展示是考古遗址博物馆设计研学体验时应该首先考虑的内容,在传统展示方式基础上推陈出新可以让观众在参观时有更直观的感受,降低参观门槛,获得更好的参观体验。

2.2 深挖遗址内涵,展示考古成果

考古遗址博物馆开馆前后经历了长期的考古发掘工作,有的在展示过程中也未曾中断,持续进行考古研究。与考古工作的密切联系使考古遗址博物馆设计博物馆研学活动时可以深入挖掘考古工作的细节,模拟考古工作的流程,吸引公众实地感受考古发掘的魅力。元明清天妃宫遗址博物馆将考古挖掘时发现建筑基址的两个探方复制到展厅中,青少年观众可以运用简易的考古工具发觉埋藏在不同地层中的器物,再将文物信息用文物卡片记录下来,完成准备—挖掘—整理的全过程。周口店遗址博物馆开展的“探索古遗址文化”研学活动则是对未开放的古遗址进行实地勘察,让青少年化身小考古学家,探究遗址背后蕴含的历史文化知识。北京考古博物馆是整合金中都水关遗址、琉璃河遗址、大葆台汉墓遗址三个遗址的考古遗址博物馆,琉璃河遗址馆区除了展厅内原状陈列的西周墓葬、车马坑遗址外,还有重新启动的考古发掘现场,这对公众具有极大的吸引力。因此第二届北京考古季将主会场选在了这里,20余组家庭在考古队员的带领下实地体验考古勘探与发掘工作。琉璃河遗址考古发掘现场负责人王晶认为:“模拟考古不会破坏文物本身,还能让公众了解考古发掘的流程以及考古过程中要记录的信息。如果以志愿者或临时队员的身份真正参与考古发掘,则需要经过专业培训,不是拿上手铲就能直接上手的。”这无疑明确了考古遗址博物馆开展公众考古的活动范围,由于参与人员未经过专业培训,其与真正的考古发掘存在差距,但与此同时其基本展示了考古发掘的全过程,拉近了专业的考古工作与公众之间的距离。在当下公众对考古、博物馆关注度持续攀升的背景下,更能吸引公众走进考古遗址博物馆,实地感受考古发掘工作及考古遗址背后蕴含的文化内涵。

2.3 注重开展情境式研学体验,再现古代先民的生活

“考古遗址博物馆是人们穿越时空、感受历史脉动、探寻文明起源的绝佳场所。”⑦考古遗址博物馆除了展示遗址本体、深入挖掘考古工作外,还可以聚焦遗址所处的那个时代。既可以选择其中的代表性器物,如元明清天妃宫遗址博物馆选取天妃宫遗址出土的瓦当等建筑构件,设计瓦当拓片制作活动(图2),北京考古博物馆(金中都水关遗址馆区)基于馆藏辽代鸡冠壶,开展“玩”皮鸡冠壶制作体验活动,又可以引领观众回到遗址所处的时代,感受古代先民的衣食住行。北戴河秦行宫遗址博物馆是在秦代碣石行宫遗址基础上建立起来的博物馆,在设计研学体验时充分挖掘遗址所处秦代的物质生活,开展“美味佳肴—舌尖上的秦朝”“梦回大秦·重塑兵马俑”等体现时代特点的活动。泥河湾遗址博物馆则带领观众回到远古时期,感受原始的钻木取火、石磨加工。这类活动将观众置于遗址所处的情境中,使遗址不再是孤立的个体,而是与时代息息相关,带领观众身临其境地感受古代先民的生活。在活动开展过程中,我们也发现,这类活动因为体验性强,深受青少年观众的喜欢。

3 京津冀地区考古遗址博物馆研学体验的未来发展

京津冀地区考古遗址博物馆不仅运用新技术、新手段全方位展示遗址本体,还深挖遗址内涵,全方面展现考古成果,而且注重开展情境式研学体验,再现古代先民的生活,这些是考古遗址博物馆开展研学活动的优势。但我们同样应该看到目前京津冀地区考古遗址博物馆发展不均,一些中小型考古遗址博物馆起步较晚,体量较小,在设计研学课程时经常碰壁,不能充分发挥自身特色;同时由于大家同属一个类型的博物馆,在研学课程设计上存在同质化,有待进一步的创新。此外,在京津冀协同发展的大背景下,考古遗址博物馆之间的协同发展还需要更多的融合,形成发展合力。

3.1 创新活动形式,开展多学科融合的体验类课程

依托考古遗址开展模拟考古体验活动是目前考古遗址博物馆普遍开展的研学体验。虽然活动类型相同,但是考古学本身就是融合地层学、类型学的学科,在之后的课程设计上可以深入挖掘遗址内涵,丰富研学内容,同时还可以在形式上推陈出新,除了以“教+学”为主的活动外,还可以“去中心化”,设计一些让参与者自由发挥的活动,如开展博物馆奇妙夜让青少年在馆内体验寻宝的乐趣,又如充分调动参与者的想象力设计自己喜欢的古代服饰和饰品,再通过走秀或者角色扮演的方式展示出来。考古遗址博物馆可以为公众搭建展示的平台,又融合考古遗址深厚的历史文化内涵,形成具有各馆特色的研学课程。

3.2 加强馆校、馆际之间的交流,形成考古遗址博物馆之间的京津冀协同发展

考古遗址博物馆是开展校外教育的重要场所,博物馆丰富的资源可以作为学校教育的补充融入教育体系,吸引中小学生走进博物馆学习历史文化知识,提高动手能力。学校也可以使博物馆的课程更具有连贯性,促进博物馆开发一些更具系统性的研学课程。与此同时,各个考古遗址博物馆之间也可以加强馆际交流,设计一些具有考古遗址博物馆特点的研学路线,让参与者领略不同地区考古遗址的魅力,加强相互之间的学习借鉴,共同提升研学课程的深度和广度。

4 结语

考古遗址博物馆是博物馆大家庭的重要组成部分,对考古遗址的保护一直是其工作的重中之重。博物馆的教育功能成为首要功能,京津冀地区考古遗址博物馆发挥自身优势,开发了多种多样的研学体验课程,帮助公众认识遗址、了解考古、再现历史,初步形成了具有考古遗址博物馆特色的研学体验。在之后的工作中,还可以进一步创新活动形式,促进多学科之间的融合。加强馆校、馆际的沟通交流,使研学课程更加完整,更能发挥其在教育体系中不可或缺的作用。

注释

①吴健,李岗.依托考古成果,展示中华文明:考古百年背景下的中国考古遗址博物馆[J].中国博物馆,2021(4):3-8.

②中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书:文物 博物馆[M].北京:中国大百科全书出版社,1993.

③刘曙光.考古遗址博物馆的时代担当[EB/OL].(2022-07-18)[2023-10-25].https://www.chinamuseum.org.cn/cma/detail.html?id=12&contentId=12340.

④国家文物局关于印发《大遗址保护利用“十四五”专项规划》的通知[EB/OL].(2021-11-19)[2023-10-25].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/19/content_5651816.htm.

⑤宋亮.研学旅行:素质教育的好方式[J].教育:综合实践,2018(27):13-14.

⑥教育部等11部门关于推进中小学研学旅行的意见[EB/OL].(2016-12-19)[2023-10-25].https://www.gov.cn/xinwen/2016-12/19/content_5149947.htm?eqid=ad767c370001f14a00000003645ca81b.

⑦钱燕.考古遗址博物馆研学课程的开发与思考[J].黄河·黄土·黄种人,2022(22):47-50,54.