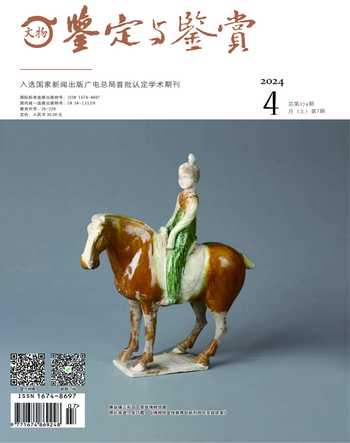

从馆藏陶瓷器看辽代陶瓷工艺特征及装饰艺术

刘德刚

摘 要:辽代陶瓷较宋瓷来说相对落后,其胎大多比较粗糙,施釉也多不及底。辽代陶瓷中有一些特殊品种,如鸡冠壶、鸡腿坛、辽三彩等,说明辽代陶瓷器具备特殊的审美价值。辽代陶瓷的纹饰大多沿袭唐宋,不仅品种丰富,加工方法也较为多样。

关键词:辽代;陶瓷工艺特征;装饰艺术

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.07.038

以契丹人为主体的辽朝,曾长期与北宋王朝分庭抗礼。辽朝以武立国,建国以后汉地文化、经济模式的传入极大促进了辽地政治、经济、文化的发展,极大推动了我国北方,尤其是长城以北地区的发展以及各民族大融合。

辽代陶瓷器的生产技术直接源于战争中掳掠的宋地窑工,他们是辽瓷生产的拓荒者。受生产条件、技术能力等多方面的制约,辽代新创烧的窑口并不甚多,制瓷水平也较宋瓷存在一定程度的差距。简单地说,辽瓷是宋瓷的学习者,在制瓷程序、工艺上全盘接受,只是还无法达到宋地当时官、哥、汝、定、钧五大名窑妙到毫巅的烧瓷水平。当然,辽代制瓷也有其自身特点,比如辽代陶瓷的风格整体上较为粗放,同时还烧造了一些独特的品种和器型,蕴藏着丰富的文化内涵,具备独特审美价值。

阜新是契丹故地,是契丹、辽文化的重要分布区,至今仍保留着大量辽文化遗存。阜新市博物馆藏有数百件出土或征集于本地的辽代陶瓷器,其中不乏一些陶瓷器精品,从器物工艺特征乃至装饰风格来看,表现出强烈的民族风格和地域特色,现就此问题展开论述。

1 胎釉特征

宋人审美追求雅致,崇尚以素为美,致使瓷器生产上呈现出“南青北白”的局面。受其影响,辽代陶瓷器中白瓷是占较大比例的。辽白瓷泛指生产于辽境内的白釉瓷器,一般来看,辽白瓷的胎质大多比较粗糙,会有明显的颗粒感,釉色疆白而不够莹润,施釉也多不及底。应该说,从胎、釉这些最基本的工艺特征来看,辽代还无法制作像定窑白瓷那样精美的白瓷器。现以几件馆藏辽代陶瓷器精品为例,分析其胎釉的工艺特点。

辽白釉鸡冠壶(图1),阜蒙县卧凤沟乡辽墓出土。壶高29厘米,腹径22.9厘米,底径12.3厘米,管状口,口内侧施一小圆环。壶上方施一鸡冠凸起,扁垂腹,底微凹。壶身上方两侧、下腹部及两侧施仿皮条装饰,模仿缝合线的针脚清晰可见。此壶胎质细腻白中闪灰,釉汁肥厚呈乳白色。此壶胎釉、纹饰做工精良,属辽白瓷精品。综合以上特征及考古文献资料分析,此壶极可能是北京龙泉务窑产品,此窑口是辽代官窑,其产品制作最为精致。

辽白釉刻菊瓣纹钵,阜蒙县他本扎兰乡辽墓出土。钵高11.8厘米,口径13.7厘米,底径6.3厘米。钵口微内敛,口沿外侧刻划一周三角形锯齿纹,腹部刮削密集的纵向瓦沟纹,整体来看恰似待放的菊瓣,圈足足墙厚而坚致。钵内外施白釉,外腹下部、足底无釉。此器胎质稍粗,胎上施有一层化妆土以增加白度,釉色较白且较为滋润,纹饰刻划较为精致。阜新地区,在辽代贵族墓葬中发现有少量此类器物。距阜新不远有辽阳冮官屯窑,窑址中发现大量白瓷残片,其胎较为粗糙且多施化妆土,还发现有部分此类纹饰的产品残片,因此基本可证实此钵出于该窑址。

棕黄釉印钱纹海水云纹碟(图2),阜新市太平区水泉辽墓出土。碟高2.4厘米,口径14.2厘米,底径6.5厘米。碟敞口,内底模印钱纹、海水纹,外饰弦纹并十枚如意云纹。全身施棕黄釉,口沿、底部亦满釉,其内底有三枚支钉痕。此碟虽胎质稍粗,但釉汁肥厚且莹润,在烧造过程中使用支钉也是宋辽时期烧造精品器时例行的做法。此件器物器型规整,纹饰繁缛、精美,是辽代瓷器中不可多得的精品。辽上京(今赤峰巴林左旗)附近赤峰缸瓦窑是辽代官窑,以生产单色釉陶器和三彩器为主。因此地无优质瓷土,其产品胎质较粗或是陶胎,但精品器制作亦十分精良,工艺考究。综合上述云纹碟胎、釉、支钉等工艺特征来看,大概率出自该窑口。

棕黄釉执壶(图3),阜新市太平区水泉辽墓出土。壶高19厘米,口径3.2厘米,腹径14厘米,底径7.5厘米。直口,颈与肩部贴塑一鋬耳状柄,球腹,斜流,圈足,器身施棕黄釉不及底。鋬耳状柄上刻划卷草纹,肩部施两道弦纹。此壶胎质稍粗,露胎处呈砖红色,胎上施有化妆土以增加白度,釉质莹润。

棕黄釉深腹碗,阜新市太平区水泉辽墓出土。碗高9.5厘米,口径18.5厘米,底径7.5厘米。撇口,弧腹,圈足外撇,器身施满棕黄釉。足底局部无釉现砖红色胎,局部有渣垫痕。

三彩摩羯壶(图4),高21.1厘米,长30.4厘米,宽11.8厘米。用黄、白、绿三种色釉描绘,整体呈摩羯形。龙首形头部,口微张,正中开一小孔,唇上卷抵鼻,郃下有卷须,独角后有方形注口,醬彩点双圆睛;鱼形身体,腹上施双翅上举呈飞翔状,腹下接圆形莲花底座。此器物为辽三彩作品,造型形象生动,充满生气。胎略呈砖红色,较为干涩,壶身色彩鲜艳,其中黄釉发色类似单色釉中的棕黄釉,白、绿彩釉色彩纯正。特别值得关注的是,用酱彩点双睛起到了画龙点睛的作用,在其他作品中极少使用此技法,为辽三彩器中不可多得的精品。此摩羯壶是辽三彩这个低温釉陶品种与佛教造型艺术的有机结合,展现了制瓷工匠的奇思妙想和精湛技艺,是赤峰缸瓦窑的巅峰之作。

茶末釉划字鸡腿坛,高68厘米,口径9厘米,腹径21厘米,底径11.5厘米。小口,方唇,溜肩,深腹,腹下渐收,平底。肩部刻划疑为文字,憾不可识,字下有一片粘砂。此器物胎质粗疏为缸胎,但釉质莹润、肥厚,色近青褐色,底足无釉。

红釉深腹瓶,高35厘米,口径7.8厘米,腹径16.2厘米,底径12厘米。小口,圆唇,束颈,深腹,平底。陶胎,敲之声不甚脆,器身施赭红色釉,釉色莹润。宋辽时期,红釉已经出现,比如宋定窑就有红定,细观察其发色与该深腹瓶发色相似,可见当时各窑口之间是存在相互借鉴与交流的。

绿釉捏环梁壶(图5),高23.6厘米,腹宽11.1厘米,底径7.4厘米。管状口,环状提梁上有手捏痕迹,垂腹,圈足,施墨绿色釉不及底。此器底部露砖红色陶胎,胎质干涩。

绿釉绳索式提梁壶(图6),高29.7厘米,口径3厘米,腹径14.1厘米,底径9.5厘米。管状口,绳索状环梁,器身做仿皮条装饰,施草绿色釉不及底。陶胎,釉质干涩,不够莹润。

瓷器生产的首要条件是瓷土,仅北京门头沟窑及辽阳冮官屯窑等数个窑口瓷土质量尚可,赤峰缸瓦窑则因没有合适的瓷土,大量烧制陶器。胎土发色驳杂,为遮盖胎色,常在胎上施一层白色化妆土,这也是宋、辽时期制瓷过程中常用的做法。值得注意的是,辽代瓷器施釉大多草率,施釉不到底现象较为普遍,但是辽代自创的单色釉陶器以及辽三彩产品釉色光亮,釉汁肥厚,不仅展现出民族文化特色,也表现出较强的创新意识。

2 独特器型

鸡冠壶是契丹族特有的一种陶瓷器,是模仿契丹人使用的一种皮囊容器而烧造的器物,亦称“皮囊壶”。因壶的外形极像一只昂首啼叫的公鸡,壶上端的突起部又酷似鸡冠,故名“鸡冠壶”。早期鸡冠壶可以说是皮囊的瓷制再现,不仅器型酷似,甚至还堆贴出皮扣、皮条、绳环,有的连皮革缝制的痕迹都异常逼真,在辽代晚期演变成为扁垂腹的提梁壶。

鸡冠壶主要有两种款式—穿孔式和环梁式。穿孔式是用带子系起来用的;环梁式其环梁较大,方便拎着使用。穿孔式又有单孔和双孔两式;环梁式有矮身横梁、扁身环梁、圆身环梁三式。不论是穿孔还是环梁,其形态都是由契丹人逐渐变化的生活状态所决定的。

阜新市博物馆馆藏白釉鸡冠壶造型古朴、精细,是典型辽早期鸡冠壶,馆藏绿釉捏环梁壶、绿釉绳索式提梁壶则与鸡冠壶原始形态差异较大,明显属辽晚期陶瓷作品。

鸡腿坛是契丹族另一个特有的陶瓷品种。鸡腿坛又称“牛腿坛”,是辽金时期出现较多的一个陶瓷品种。因其器身修长,有专家研究认为这种器型是一种储酒器,大概是用来盛装一种低度数酒类,将其半埋入地下利于酒长期保存。这个观点有一定合理性,笔者也深以为然。

三彩摩羯壶融“三彩”与“摩羯”两个文化元素于一身,是一种罕见的辽代陶瓷品种。辽三彩是类似于唐三彩的一个彩瓷品种,胎质一般为陶胎,但釉汁莹润,发色鲜艳,在辽地墓葬中多有发现,较为常见的有盘、碗等。辽三彩的发色艳丽,颜色对比强烈,这体现了契丹族对于色彩的极致热爱。摩羯形象由印度教的水神演变而来,后随佛教传入中国。摩羯后又演变为螭吻,常被立于屋脊,有“避火”之意。辽三彩摩羯壶存世数量极少,目前仅有两三件庋藏于博物馆内。

上述几种器物均为契丹族特有的陶瓷品种,甚至有大部分是陶胎或缸胎的陶器,其品质远不如宋瓷那般精致,却饱含着另一种艺术之美,蕴藏着丰富的文化内涵,为我们研究契丹陶瓷文化提供了重要线索。

3 纹饰艺术

陶瓷器上的纹饰是陶瓷艺术的一项重要内容,是研究当时人们思想意识、审美习惯、社会风尚的重要渠道。辽代陶瓷纹饰吸收了中原陶瓷艺术的精华,不仅大量继承了唐代传统图样,而且也受到同时期宋人审美的影响,当然也表现出其自身的一些特点,值得关注和探讨。

3.1 纹饰种类

辽代陶瓷器上的纹饰丰富多样,大量吸收了前朝传统纹饰题材。上述几件陶瓷器上出现的纹饰主要有海水纹、如意云纹、弦纹、仿皮条纹饰等,现对这几种纹饰做具体分析。

海水纹,也称“水波纹”或“海涛纹”。水波纹出现较早,远在新石器时代早期的浙江余姚河姆渡文化先民便创造了这种纹饰,新石器时代晚期以后,水波纹被广泛采用。历史上宋、元、明、清各代,水波纹都是一种重要的装饰题材。水波纹既可以作为主题纹饰使用,也可用作辅助纹饰或地纹使用。明清瓷器上的水波纹出现频繁,比如一类海水龙纹瓷器,龙矫姿飞腾,海涛纹细密做涌动状,看去颇有翻江倒海之势,极具艺术之美。

如意云纹,云纹出现于新石器时代晚期。青铜时代,云纹是一种最为重要的装饰纹饰,常与雷纹一同作为地纹出现。这时的云纹呈现一种连续盘旋的圆形类“回”字线条图案。到汉代时,云纹的形态演变为两侧内弯的形态,同时还出现了一种托着细长云尾的云气纹。魏晋之后,佛教盛行,云纹更加频繁地出现,这时的云纹细长类如意形,因而称“如意云纹”。棕黄釉印钱纹海水云纹碟上的如意云纹呈现连续排列状态,与海水纹、钱纹排列有序、繁密,具有很强的装饰效果,颇具艺术之美。

弦纹,图案简洁,仅平直的一条线。弦纹出现很早,除刻意的装饰以外,生产过程中形成的弦纹也较多出现,同样具有一定的装饰效果。上述馆藏瓷器上施的弦纹,有刻意为之的,也有陶瓷轮制过程中遗留的加工痕迹。棕黄釉印钱紋海水云纹碟上的弦纹起到分割图案区域的作用,属于刻意为之。

仿皮条纹饰,一种模拟皮条缝合的纹饰。此纹饰在唐代的陶瓷器、金银器上频繁出现,在辽代陶瓷生产上,尤其是在制作鸡冠壶时大量使用这种纹饰。此纹饰一般亦要在局部做成左右对称状,具备平衡、和谐的美感。

3.2 技法

辽代陶瓷器纹饰的加工技法有很多,最常见有刻划、剔刻等,为更稳定地呈现纹饰以突出主题,还出现了模印技法。

刻划是最早出现的纹饰制作技法,一般是在陶瓷器胎体未干之前施以简单刻划,得到想要的纹饰,因其方便简洁而得到最普遍的应用。此方法一般用于陶瓷器的简单刻划,一般只使用简易工具,与之后出现的刻花(要使用专用工具)有明显区别。

剔刻是宋辽时期常见的纹饰加工技法,一般要使用竹刀或铁刀等专用工具在未干的胎体上进行操作。剔刻法包括剔花和刻花两种,是通过在胎体上直接进行刻花或剔除(减地技法)纹饰以外的其余部分以增强艺术效果,宋辽时期以磁州窑、耀州窑瓷器的剔刻技法最为闻名。上述辽白釉刻菊瓣纹钵即是以特制竹刀或剔刀在碗外腹及口沿进行剔刻,从而产生密集的类似菊瓣的纹饰。

模印也是宋辽时期常用的纹饰制作技法之一。其前提条件是要先制作一个模具,这种模具一般用石头精心雕刻纹饰,然后以此为模型制作瓷器纹饰。从传世的瓷器来看,定窑瓷器中有很多使用了这种技法,其中不乏紫定、绿定等著名品种。同样,辽地制瓷也大量使用了这种技法。棕黄釉印钱纹海水云纹碟纹饰繁密、清晰,仔细观察其纹饰并没有刀起刀落的痕迹,明显为模印形成。

综上所述,辽代陶瓷器纹饰的种类繁多,其中体现自然物的纹饰明显更受契丹人青睐,这显然与契丹人游牧民族的喜好密切相关。辽瓷纹饰的制作技法较为多样,有些器物甚至是多种技法融于一身,但总的说来,并未走出宋瓷制作工艺的窠臼。

4 结语

辽代陶瓷器是中国陶瓷中一个重要而独特的品种,因其后发的原因,工艺上明显具有模仿和学习的痕迹,因此它一定程度上是一种相对落后的陶瓷品种。然而,由于生产条件、生活习惯、审美差异等原因,辽瓷又表现出一种游牧民族特有的粗犷,同时像辽三彩这样的独创品种,表现出契丹人对于色彩极致的热爱,是契丹人对于我国陶瓷艺术的重要贡献。如今,辽代陶瓷产品已然受到更多的关注,但是关于其美学价值、艺术价值乃至文化价值的探讨远没有结束,这也是我们寻觅这个消失民族的一条重要线索。

博大精深的中华文化是由汉、契丹、女真、蒙古等诸多民族共同缔造的,这其中包含着非常丰富多元的文化基因,充分体现了中华文明多元一体的文化特征。

参考文献

[1]冯先铭.中国陶瓷[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[2]马未都.马未都说陶瓷收藏[M].北京:中华书局,2008.