针电位

●贾乃华

(北京航天研究生部,100830)

主题词穴位生理电皮肤反应针灸原理

针电位是针刺作用原理的基础。笔者通过长期实验研究,对针电位的机理及其变化的规律进行了初步探讨。

1959年,前苏联学者И.И.Русецкий认为:"针刺时发现有电位的改变,离子由上皮向深部移动,表面部位带阴电,而深部组织带阳电"[1-2]。上述观点已在国内外广泛传播,本文通过实验观察得出不同结果,故对此提出商榷意见。

1实验方法

1.1实验对象

随机按门诊次序测试接受治疗的病人50例,男35例,女15例;年龄最小10岁,最大56岁。操作者为同一针灸大夫,取不同穴位,使用普通不锈钢毫针,进针深度在5~10 mm,测试均在秋季的常温条件下进行。另随机对健康的年轻人5例进行测试。

1.2方法

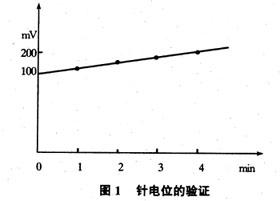

运用自动稳零的直流微伏计,对针电位进行测量,输入阻抗为3 MΩ,最小灵敏度为30 μV,其零点漂移小于±0.5 μV/h。采用电子电位差计(XWC100A型,0.5级)进行自动记录,描绘出针电位的变化。输出信号的负极用1 mm厚银板10 mm×30 mm贴在脱脂并涂有导电膏的手腕皮肤上,正极接在针灸针的柄上。持针大夫的手与针柄绝缘,在针刺入穴位后,即获得针电位,并记录在记录纸上(记录纸的满刻度为300 mV,走纸速率为20 mm/min,其宽度为25 cm)。每人测试时间为10~15 min。为便于张贴,照像缩小原记录纸,并复制,如图1。

2结果

针刺的针电位记录,由起始电位随时间记录出一条曲线。曲线上出现长短不等的横线为针在提插时的记录。对此曲线进行医学统计学处理,发现此针电位具有按时间指数变化的规律,即某时刻t的针电位为:E=E0e﹌t。其中E0为起始针电位,因人而异;e为常数,2.7182;t为时间,以分为单位;k为常数,可为正数或负数。验证上述现象是否符合时间指数变化规律的方法是将测得的数值用对数座标纸表示出来。若各点的连线为一直线,则证明针电位是按照指数的规律在变化,见图1。

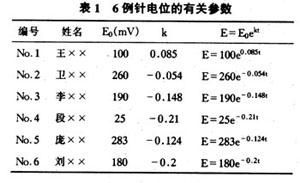

按上述方法对50例所测针电位的数值进行验证,全部所测针电位均符合上述规律。为节省版面,仅列出前6例的有关参数于表1。

健康正常人5例所测结果,同样符合上述规律。

3讨论

针电位产生的原因是针与人体组成的"半电池"。对此应从以下各点谈起。

以上表明人体的细胞内外都充满着各种离子,在离子之间还存在着各种交换,在金属针进入人体后,必然引起离子的重新分布,使得人体与金属之间产生电位差。

(3)针电位的产生:根据生物物理化学原理,金属M浸于溶液中,在金属界面上产生双电层反应

M正离子+电子。

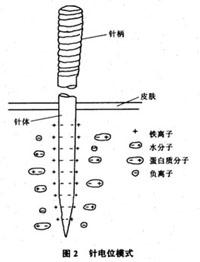

在把金属针刺入人体穴位时,因人体内含有极性很大的水分子、极性蛋白质以及其他许多极性离子,它们与针上构成晶格的铁离子相互作用而产生双电层。这样使得一部分铁离子与金属中的其他铁离子间的键力减弱,离开针而进入与针表面相接近的体液之中。针因失去铁离子而带负电荷,体液因有铁离子进入而带正电荷。这两种相反的电荷彼此间相互吸引。在金属针与体液之间由于电荷分布的差异便产生针电位,也就是金属针与体液组成"半电池",其基本模式如图2所示。

针电位的大小由以下3个因素所决定:

(1)金属针的种类,即金针、银针等有所区别,本文从略;(2)温度;(3)体液的性质,即因人而异的体液使针电位有所不同。

此外,进针、留针、出针以及提插均对针电位有影响。

针电位在测量时,实际上是由以下各电位的总和;即针电位E=E1+E2+E3。其中:E1为无关电极与皮肤的接触电位;E2为人体内浓差电位及其他电位的复合电位;E3为针刺入人体穴位时与周围组织之间的电位。

可认为在一定条件下,E1与E2为相对稳定不变的,即所测的变化值就是E3的变化值,也就是针与周围组织之间的电位差。

针电位的测试表明不同人的不同穴位之间的起始电位E0是有差异的,这反应人体的机能状态之间的差异。

关于常数k,有的人为负值,有的人为正值,即针电位有的增加,有的减少,这表明与人体的机能状态有关,这有待于深入研究。

针刺入人体穴位,除去机械的损伤性刺激外,还有电的刺激、电化学、离子重新分布的作用,这些也有待于深入研究。

按照Русецкий的论点,针刺入人体后,在针的上部带负电荷,针的下部带正电荷,如图3左所示。事实上金属针是导体,上下各带相反的电荷,必然造成电荷的中和,即电位立即消失。但实验证明针电位是相当持久的存在着,而未消失。这说明上述论点在实践上是不可能的。

上述论点的错误在于:(1)违背物质结构的基本原理,即水和其他极性分子与金属结晶格子上离子的相互作用的原理。上述论点把两者视为互不相关联的,只是由于某种不明了的原因把离子由表皮带到深层,事实上这种现象是不存在的。(2)违背了生物物理化学的基本原理,即按照Русецкий的论点,在人体内部存在一个电位差,上为负下为正,中间是零电位,如图3右所示。这与"双电层"的理论是相违的。

在过去,人们认为针刺作用于人体穴位是一种机械损伤性的刺激,实际上它还伴有电位

效应的作用,这种现象存在于针刺的全过程。所以,针电位的意义在于它把针刺作用原理的研究提高到电生理学的水平上,并为此提供一个新的开端。

4参考文献

1Китаиский Метод Лечебного Иглоукильюагния,1959:22

2中医研究院.国外针灸经络研究概况.1972:45

(收稿日期:19990113,成平发稿)