出租车业的企业形态和行业治理

王 军

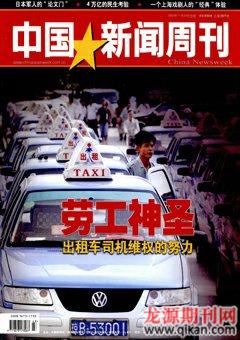

最近的出租车罢运风潮,使政府认识到出租车司机集体维权的重要意义,有的地方政府领导人还承诺支持出租车司机组建工会。这是落实我国宪法规定的公民结社自由的积极动向,值得关注。但是,如果不改革当前的管制政策和行业结构,放开出租车业内的企业形态竞争,司机工会的正面作用可能是很有限的

现实世界中为什么存在形形色色的企业?科斯(Ronald Coase)提出并回答了这个问题:当市场交易成本过高时,人们有可能组建企业,以便通过企业内部的指令性资源配置方式取代市场的价格机制——企业是人们试图降低交易成本的一种自发性选择。但是,企业并不能完全取代价格机制,因为,企业自身也存在成本。汉斯曼(Henry Hansmann)将企业自身的成本归纳为:集体决策成本、监督成本、风险承担成本,合称“企业的所有权成本”。

现实世界中之所以存在所有权配置不同(诸如投资者所有的企业、职工所有的企业、消费者所有的企业或无所有者的企业)、形态各异、大小不一的企业,汉斯曼的看法是,它们均是组建企业的人们比较市场交易成本和所有权成本后的理性选择:当市场交易成本高于所有权成本时,人们选择组建企业;在选择企业形态时,人们总是倾向于选择所有权成本最低的模式。

大型公司和小公司,哪个更有优势?

基于这个原理,人们自然要问:对出租车行业而言,什么样的企业形态是最好的?投资者所有的出租车企业比司机拥有所有权的企业(包括个体户和司机合作社)更好吗?大型公司比小公司或者个体出租车更有优势、更有可能提供优质服务吗?

这些问题的答案恐怕不在理论家那里,而是隐藏在不同企业形态的现实表现中。因为,判断制度优劣的最简单办法其实就是“优胜劣汰,胜者为优”:能够生存下来并被广泛接受的企业形态,我们有理由推定它是优胜的。通过国际比较,可以发现:对出租车业而言,各种企业形态都有可能生存下来(有公开招股的公司,也有不公开招股的公司,有合伙、社团、司机合作社,也有个体经营者),但是,出租车企业的所有权由司机拥有(如个体经营出租车)以及出租车企业小型化是非常普遍的实践。

在美国,出租车经营者以小型公司和个体经营者为多数。1998年的一份统计显示:59.7%的出租车企业是车辆数少于25辆的小企业和个体业主,100辆车以上的企业只占企业总数量的16.7%。企业的组织形式主要有两类:一是股份不公开发行的闭锁型公司或家族企业;二是个体营业者或合伙。

在英国,出租车经营者多半是“自我雇佣”的车主型司机。荷兰出租车大多由小型公司和拥有车辆的司机经营。2003年的报告指出,全国范围统计平均每个经营者拥有5辆出租车,在阿姆斯特丹,这个平均数接近于1。在欧洲其他国家——如挪威和爱尔兰,还包括日本、新西兰和澳大利亚,出租车行业同样主要由个体司机和小型企业组成。

出租车企业普遍小型化或者个体经营(即企业所有权由司机拥有)的原因,可以从企业所有权成本的角度予以解释。每一辆出租车都可以是一个独立的经营单位。出租车营运的独立性和流动性,决定了出租车司机如果仅仅是领取定额工资的雇员的话,则公司的监督成本将处于失控状态:公司既无法准确核算司机的工作量,也无从实施有效的监督。监督成本的失控将拖垮企业。而降低此类所有权成本的办法就是,让司机本人成为企业所有者。从节省所有权成本的角度看,出租车的个体经营应该是效率最高的。

出租企業的“承包制”

因此,非司机所有的出租车企业常常通过与司机订立分成合同或将车辆租赁给司机经营的方式(非常类似于我们的“承包制”),将企业的部分所有权转移给司机,以此降低企业的所有权成本。

在纽约,1990年代以来,越来越多的出租车公司将车辆租赁给司机经营。租赁方式有两种:一是,班次租赁:出租车公司以班次为单位将出租车租赁给司机营运,司机按班次上缴租赁费(lease fee);二是,长期租赁(Long-term leasing):出租车公司将车辆长期(以月为单位计)租赁给司机,司机每周上缴一次租赁费,通常,一辆出租车会租给两名司机轮班驾驶。

但是,租赁制(或承包制)有一个明显的问题:它能够保证出租车公司获得稳定收益,却使司机成为市场竞争压力的终端承受者,而司机对企业或车辆并不拥有全部所有权。对出租车公司而言,每增加一辆出租车就意味着增加一笔固定收入,而其管理成本不见得增加。因此,只要有足够的司机可以雇佣,出租车公司就愿意继续扩大营业规模,增加车辆。对司机而言,向公司缴纳的租金或者承包金是其经营的最大负担,如果能够拥有自己的车辆和经营权,司机通常不会选择为公司打工。从控制企业所有者成本的角度看,非司机所有的出租车企业似乎不如司机所有的出租车企业更有竞争力。

很多人担心,经营者个体化或小型化可能降低出租车企业的偿付能力。实际上,出租车企业的偿付能力主要依赖于强制性的责任保险,而不是企业的组织形态。个体化或小型化也不会阻碍经营者的自发结合。在欧美国家,人们习惯于电话约车。在很多地方,电话约车的业务量远高于巡游类出租车。因此,接受电话预约并分派车辆的派车机构就应运而生。为了保证24小时具有派车能力和扩大业务量,派车机构会主动通过订立服务合同或者组建合作社的方式将分散的出租车企业组织起来。同样,个体或小型出租车企业也有动力自主结合,共享一个派车网络所提供的客户资源。但是,无论哪种结合,都是松散的合作,而不是企业合并,是自愿而非强制的。

然而,从行业治理的角度看,出租车经营者具有一定的规模或结合程度是有利于业内自律的。出租车经营者的结合可能产生一个为监管当局分担监管责任的中间层(例如出租车合作社、协会、车行):如果法律要求它们对车辆和司机的服务和安全水平负责(例如履行某些监管职责,对司机的违规行为承担连带责任),则一方面简化了政府监管的程序、降低了政府监管的成本,另一方面也促使经营者自动强化内部管理。因此,有些国家的监管法规强制要求所有的出租车均须加入某个出租车社团。

但是,如果让出租车公司(尤其是大公司)充当这种分担监管职责的中间层(如我国许多城市目前的做法),并依赖它们提升行业治理,可能难以达到目的。理论上看,出租车公司应该比车行或出租车协会具有更紧密的治理结构和更严格的内部管理。但实际上,由于普遍采取租赁制或承包制,公司内部的管理非常松散:司机名为公司职工,实为单独核算的经济单位;公司收取数额固定的租金或承包金,没有足够的激励去加强质量管理。

如果法律不要求公司对出租车的违规行为承担连带责任,公司便没有动力强化管理。要维持这样一个“中间层”,势必限制个体和小型企业而扶持大公司,这样不仅无法直接提升服务质量和行业治理水平,反而会阻碍个体和小型经营者进入市场,巩固大公司的市场地位,降低出租车服务市场的竞争性。

刻意限制个体和小型企业的另一个后果是,出租车司机的职业选择受到极大局限:由于无法或难以开办个体企业,他们的就业出路就仅限于为出租车公司打工了——这就导致司机在与出租车公司的缔约关系中处于绝对的劣势,成为“弱势群体”。以上几点在我国许多城市的出租车行业都能够找到印证。

经济性结社自由是最可靠的保障

依笔者之见,在出租车企业个体化或小型化的基础上,通过要求企业加入车行、合作社或协会的方式形成一个介于政府和出租车经营者之间的自律性中间组织,在目前可能是一个能够平衡企业降低所有权成本和政府实施行业监管两方面要求的值得探讨的方案。

最近的出租车罢运风潮使政府认识到出租车司机集体维权的重要意义,有的地方政府领导人还承诺支持出租车司机组建工会。这是落实我国宪法规定的公民结社自由的积极动向,值得关注。但是,如果不改革当前的管制政策和行业结构,放开出租车业内的企业形态竞争,司机工会的正面作用可能是很有限的。

竞争本身就是一种秩序,并能够持续性地产生和扩展人们的合作与自由。出租车行业不仅需要价格和服务质量竞争,还需要不同经营模式、不同企业形态间的竞争。建立在竞争基础上的经济性结社自由是劳动者最可靠的保障。