金融危机背景下各国大学毕业生就业调控的启示与借鉴

孟卫军 陆 凤 史雯婷 潘玮珍 李媛玮 杨小林

【摘要】在当前金融危机背景下,全球很多国家普遍出现了大学毕业生就业难的问题,政府部门为解决这一群体的就业推出了各具特色的调控政策。针对中国大学毕业生巨大的岗位需求、人才培养与实际需求脱节、就业指导缺乏实践性、就业指导具有滞后性等特殊情况,应强化政府在金融危机背景下配置大学毕业生劳动力资源的地位和作用、强化政策的执行力和效果、及早成立“大学生就业指导专业委员会”等措施。

【关键词】金融危机;大学毕业生;就业调控

大学毕业生作为中国近年来劳动力市场当中所谓“三碰头”难题——城镇新增劳动力、城镇失业人员、农民工这三大不断膨胀的群体中的重要组成部分,其就业已经成为中央政府应对仍在深化的金融危机的重要抓手,这一点从2009年三月的刚刚结束的政协和人大“两会”中就已经十分明确了。实际上,即便没有2008年9月左右开始波及中国的全球性金融危机的影响,大学毕业生的就业从2003年就已经开始困扰着大学毕业生、学生家长、学校就业指导机构和各级政府人力资源和社会保障部门等相关主体,成为民众和媒体关注的焦点、街头巷尾热议的话题。因而,数年来一直争议不断的有关大学毕业生就业的各种既定政策和已经形成的理论在当前金融危机背景下又被社会各界重新聚焦、审视和反思。例如:高校作为暂时缓解劳动力市场压力的“蓄水池”理论和基于其上的扩招政策的合理性;扩招所带来的高校师资力量和硬件设施存在的问题;大学的课程设置、专业设置和培养模式的合理性等等,不一而足。这样一来,有了全社会的关注,再加上金融危机作为催化剂,教育部在2009年继续扩招5万名研究生的决策所引发的广泛争议也就不足为奇了。

如果我们将看问题的角度切换一下,考察其他国家在金融危机中大学毕业生的就业状况,以及他们采取哪些相关措施来解决大学毕业生就业问题,也许能为我们提供一些启示和借鉴。

1.金融危机背景下中国大学毕业生的就业现状、问题和措施

1.1 大学毕业生就业现状——巨大的岗位需求

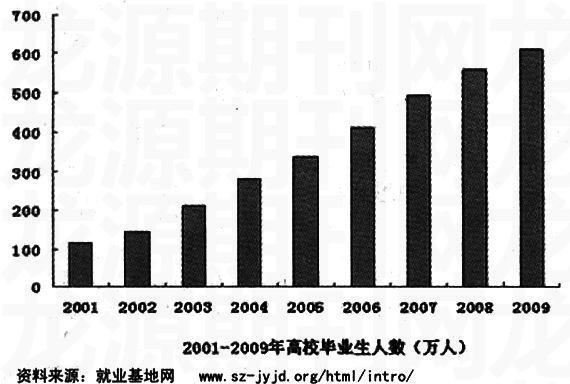

2009年高校毕业生规模达到611万人,比2008年增加52万人[1]。预计今后三年内还将以每年50万的速度增长。(见图一)而另一方面,2007年和2008年毕业的大学生分别还有100万人和150万人处于待业状态。民进中央常委、清华大学政治经济学研究中心主任蔡继明在2009年3月7日预测,2009年大概只有300多万的学生能够找到工作,不到应届毕业生的一半[2]。因此,金融危机中大学生就业被普遍认为改革开放30多年来步入最艰难的时期。

1.2 影响大学生就业的问题

一是人才培养与实际需求脱节。目前,大学生就业存在这样一种窘境,一方面大学生就业难,另一方面企业招工难。而人才培养与实际需求脱节是造成大学生就业难的重要原因。相对于社会发展对人才素质要求不断提高,高校教育体制改革却相对滞后。学校不了解企业、社会对人才的需求,而是沿着既有的体制进行培养,殊不知这种体制早已远远落后于实际需求。

二是就业指导缺乏实践性。部分高校的就业指导仅仅着眼于学校的就业率,很少关注实际问题,难以从企业需求等方面对大学生就业进行指导。同时,大学就业指导团队亟待调整。目前,高校大学生就业指导中心,多是由大学老师进行就业指导,由于大学校园与企业、社会需求之间的差距,如果学校不了解企业和社会对人才的真正需求,就会导致就业指导缺乏针对性,与实际需求脱节,甚至大多数就业指导成为“纸上谈兵”。另外,绝大多数院校的就业指导部门仍陷于事务堆中,对经济发展、社会需求和对人的基本特征都缺乏系统的掌握。因此,对学生的就业指导仍局限在择业技巧的传授和就业政策的宣讲上,与学生的需求反差明显。

三就业指导具有滞后性。目前,大部分学校的就业指导只是在毕业以前举行,学校并未充分意识到就业指导的重要性。与招生工作全校动员,培养工作始终处于中心的情况相比,就业尤其是就业指导并未得到学校的充分重视。大多数学校还认为,只要学生能找到工作、能保障就业率就没有问题了,至于工作是否符合学生的个性和特长,则无人问津。

1.3 金融危机背景下促进大学毕业生就业的政策

中央政府对于当前大学毕业生就业的问题高度重视,国务院专门下发了加强大学生就业工作的有关通知,提出了八个方面的措施,其中最主要的有这样几点:

第一,鼓励和引导大学生到城乡基层、到中西部地区去。这里面又分成两类:一类是服务项目,一类是就业项目。服务项目包括大学生村官计划、“三支一扶”计划、教师特岗计划、西部志愿者计划,将适当地扩大这些项目的范围,完善有关的待遇政策。再一类是就业的项目,在社区、乡镇开辟一些公共服务和社会管理的岗位来吸纳一部分大学生到基层就业。

第二,鼓励中小企业、非公有制企业更多地吸纳大学生。采取一些优惠的政策,只要这些企业吸纳符合条件的大学毕业生,将给予相应的扶持政策。

第三,允许高校的一些科研项目和科研单位的一些科研项目,吸纳一部分大学毕业生,包括研究生,做项目的研究助理,来延缓一部分大学生的就业时间。在他们工作期间,可以签订服务协议,给予相应的报酬,可以用科研费来列支。

第四,鼓励大学毕业生自主创业。现在大学生创业的比例非常低,所以将通过一系列的优惠政策,包括税收、场地安排、创业环境和条件等等,来支持鼓励大学生自主创业。

第五,创建一批就业的见习基地。因为大学生缺少生产实践,2009年刚刚推出一个三年百万的见习计划,来进一步完善见习基地,进一步扩大和容纳大学生到见习基地去[3]。

2.金融危机背景下其他国家大学毕业生的就业现状和政策措施

2.1 日本大学毕业生就业状况和政策措施

2.1.1 现状

在日本,应届大学毕业生生的就职活动简称为“就活”。但是,把“就活”这个词和2009年日本大学生就业面临的内“优”外患放在一起,难免让人觉得有些哭笑不得。当前日本的内需型企业招人数量不降反增,而大多数出口型企业的招聘计划都在缩水。但总体来说,日本大学生就业状况不容乐观。很多“找到”工作的应届毕业生还未报到,即面临“裁员”。

2.1.2 相关政策措施

金融危机后,日本政府推出了紧急雇佣政策、设立“田舍劳动队”这样类似大学生支农就业等一系列政策措施来促进大学毕业生的就业。

2.1.2.1 紧急雇佣对策

厚生省为被公司取消录用的应届毕业生开辟了特别咨询窗口,给学生们解答疑难的同时,还免费提供全国范围内的职业介绍服务。对于有可能解除录用决定的公司,厚生省也予以严正警告:“要尽最大努力避免出现取消录用的情况。如果没有足够客观、合理的理由,取消录用将被视为无效。一旦公司取消应届生的录用,要最大限度确保该学生的再就业,要以诚恳的态度回应学生的赔偿要求。”而对于努力维持录用的公司,厚生省会支付适当的补助金。

2.1.2.2 田舍劳动队

田舍劳动队的内容是请都市青年到山村、渔村帮忙干农活,体验农业研修,并和当地村民进行交流。劳动队征集研修生的广告刚一打出,就有不少应届大学生报名。

其实,田舍劳动队是农业水产省“激活农村经济,支援人才培养和派遣”项目的一环。农产省希望该项目能有助缓解农村劳力不足、城市大学生就业难的状况。目前,这个项目已得到国家预算12亿日元。每位“下乡”研修生可获得最高限额15万日元的交通费和日工资7000日元的国家补助。

除了农产省外,总务省也在积极推动类似于中国支农就业的政策。对于接纳城市失业青年的地方自治体(地方政府),将给予支援。比如支付“移居”地方从事农业、护理等工作的个人每年200万到300万日元不等的生活费。这个项目预计2009年支援300人,3年后扩大到1000人。

虽然日本政府使出种种解数,但应届生的就业现状依旧艰难。

2.2 印度大学毕业生的就业状况和对策措施

前几年由于印度经济迅速腾飞,很多欧美大公司把后台服务中心和研发业务转移到印度,微软、IBM这些大公司在印度增设工作点,一雇就是一两千人。需求如此旺盛,让前几届的毕业生找工作很容易。然而今非昔比,最近经济情况不好,不仅国际大公司不再招人,很多本土公司也在裁员。

印度2009年约有230万普通高校毕业生参加工作,总体上看,目前在印度找到一份理想工作基本是个近乎奢侈的梦想。有专家预测说,今年印度大学毕业生的失业率可能会达20%左右。因此,印度大多数大学毕业生对首份工作的月薪预期还不到8000卢比(1美元约合45卢比)。在职业选择中,最热门的是当公务员。尽管公务员资格考试通过率不到0.5%,但印度大学生依然纷纷跃跃欲试。

印度大学毕业生在就业中存在种种困难催生出一个正在迅速发展壮大的行业,这就是传授高校所遗漏的技能的教育机构。大学毕业生可以报名接受几周的语法、发音和电话礼貌用语的培训,收费约为300美元。目前这个行业非常火爆,因为仅一门课程就意味着每月300美元的左右工资差别,甚至意味大学毕业生能不能弄到饭碗。

2.3 埃及大学毕业生的就业状况和对策措施

2.3.1 现状

在全球经济危机的冲击下,埃及大学生就业形势也毫无例外地越来越严峻。旅游、油气、侨汇和苏伊士运河一直是埃及的四大财源,这些负责吸纳就业人口的主要行业或多或少地受到了经济不景气的影响,工作岗位均有萎缩。工作岗位不断减少,而毕业生人数却在逐年上升,埃及动员和统计中心2008年发表的报告指出,埃及在过去10年间高等教育毕业生人数增长了116%。

如今的大学毕业生择业很难,越来越多的学生毕业后找不到工作,毕业即失业,要在家待业好久,甚至几年才能找到一份像样的工作。有些人干脆放弃自己的专业,或者降低要求,“来者不拒”,三五百埃镑就干。有些人则根本找不到工作,只能当“啃老族”。

目前埃及的大学里最热门的专业是医学、制药、建筑、旅游和计算机;而另一方面,有些冷门专业社会上需求寥寥。有人则由于家庭经济因素而一窝蜂涌向收入较高的旅游等行业,最后学非所用,造成教育资源的浪费,也导致“毕业即失业”。

2.3.2 建议和对策

开罗“金字塔政治与战略研究中心”的经济学家苏卜希说,针对大学生失业,应当建立一些过渡性的教育机构,以提高毕业生的实际技能,更好地面对劳动力市场。

面对日益严峻的大学生就业压力,埃及政府开始想方设法解决这个棘手问题。除了采取相关措施增加全社会的就业岗位外,埃及政府还设立了社会发展基金,为中小企业项目提供专项资金,其中部分资金将用来鼓励大学生自主创业。埃及全国青年委员会主席宣布,将为部分大学毕业生提供必要的资金支持,并且计划发展青年中心,与社会发展基金合作为青年中心经济项目提供贷款。

2.4 俄罗斯大学毕业生的就业状况和对策措施

席卷全球的金融危机使得今年俄罗斯大学毕业生的就业形势异常严峻。据俄罗斯教育科学部评估,2009年俄将有七分之一的高校毕业生面临就业难题。他们既要面临来自自己同学的竞争,还要和那些被企业裁员、但毕竟已经积累了一定工作经验的“老员工”们一较高下。

俄罗斯各级政府部门积极采取措施促进就业。俄第一副总理舒瓦洛夫近日便表示,政府将投入437亿卢布资金创造新的就业机会。此外,俄罗斯国内各地区也已向卫生和社会发展部提出了58个旨在稳定劳动力市场的规划。

3.启示与借鉴

3.1 强化政府在金融危机背景下配置大学毕业生劳动力资源的地位和作用

从上述其他国家在金融危机中应对大学毕业生就业问题时的作用来看,政府部门在这当中依然扮演着重要的角色。无论是作为发达市场经济国家的日本,还是近几年国际社会新兴经济体中所谓的“金砖四国”中的印度和俄罗斯(另外两个是中国和巴西),其政府都没有任由市场自行调节大学毕业生劳动力资源配置,而是通过实施相关政策,干预市场经济的运行和市场对劳动力资源的配置,强力调控大学生的就业。尽管从二十一世纪伊始,中国政府就制定了以“市场调节就业、个人自主择业、政府促进就业”为核心的劳动力市场和就业体制,其中以劳动力市场作为配置劳动力资源的主要手段。但是,对于全球性金融危机影响之下劳动力就业市场来说,这一体制明显表现出市场失灵的特征,即市场这支看不见的手对于调节巨大的岗位需求已经力不从心了。因此,加强政府部门配置劳动力资源的作用是当前无法绕开的正确取向。

3.2 强化政策的执行力和效果

任何一项政府政策的出台要取得实效,必须得有细化的配套措施;同时,还须考虑如何避免执行中的走样。从上述分析中我们看到,日本的“田舍劳动对”这一类似于中国支农就业的措施,在发挥其缓解城市大学生就业难状况的预期目标时,是由财政为参与的大学毕业生提供补助这样的配套措施才得以有效实施的。与此同理,国内各级政府扶持大学毕业生就业的政策也需细化的配套措施。比如,当前鼓励大学毕业生到农村支教的政策就需要进一步细化待遇和实施对象等具体环节,才能够避免“大专女生农村支教无门,含泪逼问教育厅官员”[4]这样的情况再次出现。

3.3 及早成立“大学生就业指导专业委员会”

针对上述分析中,影响大学毕业生就业的学校就业指导不到位的问题,应及早成立“大学生就业指导专业委员会”,强化对大学生就业的指导。建议可采取以下步骤加以实施。

(1)企业协会、商会的相关人员具从事企业经营、管理、人力资源等社会实践经验,他们更加了解企业、社会对人才的需求,因此,由各企业、协会、商会成立“大学生就业指导专业委员会”,就能够保证大学生的就业指导更加切合实际、学校在培养人才方面更具针对性,通过校企双方共同努力培养满足社会需求的人才。

(2)国家相关部门应该出台政策,要求由企业、协会、商会成立的“大学生就业指导专业委员会”,在一段时间之内必须组织一定数量的大学生就业指导、培训,建立专业网站等交流平台,时刻进行答疑解惑,并将此纳入协会年审考核项目,这样企业、商会、协会不仅为大学生提供就业指导,同时相关企业也可以成为学生就业实践基地,增加学生的实践能力,为学生更好地就业、更好地适应工作增加“筹码”,缩短学生在进入企业之后再教育的时间。

(3)大学生就业指导专业委员会的工作,要始终贯穿于大学教育中。传统的就业指导是作为学生培养的一个环节,从属于教学活动,作为教学的最后环节。然而,在大力加强素质教育、加强对大学生的思想政治教育的大气候下,就业指导完全可以作为学生思想政治教育的一部分,作为对学生的人生指导,可以满足学生对人生发展和职业生涯设计的需求,贯穿于大学教育的始终。这样,既弥补了现有就业指导的不足,又大大丰富了思想政治教育体系的内容。成立“大学生就业指导专业委员会”,通过企业、商会、学会等的努力,让就业指导贯穿大学教育的整个过程,推动教育体制、人才培养思路的转变,这也是对高等院校中构建适应社会发展的就业指导体系,建立完整的就业指导目标、指导内容,形成有效的就业指导方式和手段,逐步推进在整个大学期间的就业指导,并且在就业指导的同时推进对学生的人生教育,提高学生对素质教育的认同度和参与的积极性,成为推进高等教育改革的重要组成部分。

(4)大学生就业专委会的成立将进一步加强人才供需双方的相互了解,让人才培养成为社会和大学共同的责任,同时在此过程中也可以创新人才培养的新模式,如校企联合办学等等,增强企业和社会的相互了解。同时,通过大学生就业指导专业委员会这个纽带,让学生能够提前了解企业的文化、制度流程等,缩短大学生就业再培训的时间,提高大学生的稳定性、忠诚度和职业化程度。

参考文献

[1]尹蔚民.今年高校毕业生将达611万 形势严峻[EB/OL].http://news.163.com/09/0310/10/541NLC3S000136K8.html,2009-03-10.

[2]网易新闻.蔡继明:今年只有36%大学毕业生能找到工作[EB/OL].http://news.163.com/09/0307/14/53QD75ES000136K8.html,2009-03-07.

[3]国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-02/15/content_10823181_1.htm,2009-02-15.

[4]广东教育厅长回应大专生含泪逼问事件[EB/OL].http://news.sina.com.cn/c/2009-03-11/030117379809.shtml,2009-03-11.

[5]劳动和社会保障不培训就业司.对积极的就业政策解读和解析[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2003.18-87.

[6]杨伟国.转型中的中国就业政策[M].北京:中国劳动社会保障出版社2007.103-131.

基金项目:本研究由“上海工程技术大学大学生创新活动计划”基金资助。

作者简介:

孟卫军(1972—),男,湖北武汉人,硕士,讲师,现供职于上海工程技术大学公共管理系,主要从事社会保障理论的教学和研究。

陆凤(1987—),女,上海人,现就读于上海工程技术大学2005级劳动和社会保障专业。

史雯婷(1987—),女,上海人,现就读于上海工程技术大学2005级劳动和社会保障专业。

潘玮珍(1987—),女,上海人,现就读于上海工程技术大学2005级劳动和社会保障专业;

李媛玮(1987—),女,上海人,现就读于上海工程技术大学2005级工商管理专业。

杨小林(1987—),女,上海人,现就读于上海工程技术大学2005级工商管理专业。