新媒体强制性传播的类型和特点

陆 地 高 菲

倒退二十年,中国还是一个媒介稀缺、信息稀缺的社会。那时候,谁家要是有一台电视机,都会让左邻右舍羡慕得不行。可是到了今天,电视机已经成了寻常百姓的家常用品,有的家庭甚至有两台、三台电视机,而且可能是液晶的。更让二十年前的人难以想象的是,当年一票难求的电视机如今是随处可见——从车载电视到楼宇电视,从地铁电视到机载电视,从广场电视到电梯电视,甚至躲都躲不掉,想不看都不行。这种从渴望看电视到被“强制”看电视的过程,生动反映了我国改革开放三十年来社会的巨大变化,也反映了我国电视行业的繁荣发展。从技术的角度看,车载电视、楼宇电视、广场电视等都是属于广义的新媒体的范畴(狭义的新媒体仅指网络媒体和手机媒体,“强制性传播”现象同样严重);从传播学的角度看,上述各种新媒体电视的传播则都属于“强制性传播”。

所谓“强制性传播”,就是新媒体的运营机构或个人在没有征求公民意愿的情况下、以“强制”手段扩散信息以求达到某种目的的传播行为。

这个定义意味着强制性传播必须具备六个特征或“要素”:一是传播的载体必须是新媒体。二是传播的主体可以是专业的媒体运营机构,也可以是掌握媒介传播技术的个人。三是传播的内容是为了达到某种特定目的的音视频信息。四是传播的主体在传播的时候没有征求传播对象或潜在传播对象的意愿。五是传播行为伴随一定的“强制手段”。这里的“强制手段”并非是以人力或工具或恐惧诉求胁迫受众,而是利用受众无可选择的处境或视听器官的天然感应性造成对信息的被迫接受。“强制”的目的是对受众注意力资源的掠夺。六是传播对受众产生了一定的效果。这里的受众有广义和狭义之分。广义的受众包括所有的社会大众(潜在受众),狭义的受众仅指某次强制性传播过程中的信息接受者。这里的效果也有广义和狭义之分。广义的传播效果是指媒体长期的传播行为累积引起的客观结果,包括对他人和社会的一切影响和后果;狭义的传播效果仅指媒体的短期甚至某次传播行为实现其意图、目的或目标的程度。

从传播效果上看,“强制性传播”对社会有利有弊。有利的一面就是可以随时随地满足一部分人的信息需求,也可以用来传播一些公益信息,甚至可以被纳入社会预警和救援系统。有害的一面就是,即便不考虑一些信息内容是否适宜在公共场所传播,“强制性传播”也在某种程度上构成了对公共空间的视觉和噪音污染以及对公民免扰权利的侵犯。

本文的研究重点是“强制性传播”的类型和特点。研究这个问题的意义在于深入认识包括各类新型电视在内的新媒体“强制性传播”的规律和特点,进而兴利除弊。

按主体划分的强制性传播

强制是一种行为。任何行为都有主体,亦即行为的启动或实施者。从主体上看,新媒体的强制性传播行为主要有三种类型:

(一)组织型强制性传播。所谓组织型强制性传播,就是以经济组织、政治组织或其他社会组织的名义发动、组织、实施或赞助的带有强迫意味的信息传播活动。这里的“组织”不包括政府各类行政机构。

组织型强制性传播活动具有以下特点:公开性、谋利性、规模大、时间长、形式多和成效高。

(二)个人型强制性传播。所谓个人型强制性传播,就是以個人的名义发动、组织、实施的带有强迫意味的信息传播活动。如手机垃圾短信、垃圾电子邮件等。

有少数人私下组成的非法集体由于不具备组织的正当性和合法性,即使从事强制性传播活动,也属于个人型强制性传播。如主谋的“熊猫烧香”病毒传播事件。

个人型强制性传播活动具有以下特点:私密性、规模小、时间短、密度大、形式少和成效低。

(三)国家型强制性传播。所谓国家型强制性传播,就是国家或者以国家名义发动、组织、实施的带有强迫意味的信息传播活动。

这类强制性传播活动一般都是伴随着国家行政机构在传播领域的重大战略转变或者配合国家的重大决策。如美国联邦通讯委员会(FCC)规定,2009年2月17日之后,全美国的全功率电视台都将终止模拟信号广播,只进行数字广播。原本免费收看无线电视节目的观众只有三种选择继续收看数字电视节目:一是购买一个数字模拟转换机顶盒;二是购买一台数字电视机;三是定制通过有线或卫星传送的付费电视节目。中国国家广电总局从2003年起正式启动的全国数字化电视战略和在各大城市推动的有线数字电视网络整体平移等,强制性地改变用户收看电视的方式,虽然有利于电视产业的转型和长远发展,但本质上也属于强制性传播活动。

国家型强制性传播活动具有以下特点:公开性、公益性、行政性、规模大和效果好。

按消费场所划分的强制性传播

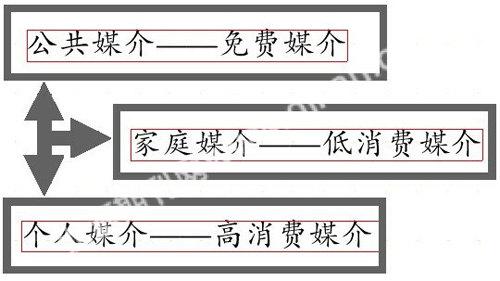

任何信息传播活动都必须借助于一定的媒介载体或媒介形态。任何媒介消费也都有一定的空间环境。数字技术出现以后,媒介的种类空前增多,消费的空间也向两极发展——或扩而大之为公共场所,或缩而小之为口袋掌心。从媒介分化和媒介消费的趋势来看,媒介市场今后主要存在三类媒介:以免费、集体消费为特征的公共媒介;以低价、亲情消费为特征的家庭媒介和以高价、个性化消费为特征的私人媒介。(参见下图)

由此,新媒体的强制性传播又可以分为三个类型:

(一)公共媒介型强制性传播。所谓公共媒介型强制性传播,主要是指以户外消费为主的媒介上体现出来的带有强迫性意味的信息传播活动。

户外媒介又分两大类:一类是以各种交通工具为载体的广播电视媒介,如公交广播电视、出租车广播电视、地铁广播电视、电梯广播电视、机载广播电视、船载广播电视等;一类是楼宇电视和各种户外电视大屏幕,如LED、LCD、DLP等。

公共媒介型强制性传播活动具有以下特点:一是公开性。传播范围以公共场所为主,如车站、广场。二是流动性。如各种以交通工具为载体的新媒体。三是免费性。即除了时间,不需要观众额外付出。四是间歇性。即观众一般只是利用零碎的闲暇时间观看。五是商业性。即强制性传播的节目内容多属于商业广告信息之类。

(二)家庭媒介型强制性传播。所谓家庭媒介型强制性传播,主要是指以家庭消费为主的媒介上体现出来的带有强迫性意味的信息传播活动。家庭媒介在本文主要指数字电视,包括带有数字模拟转换机顶盒的模拟电视机、无线数字电视接收机、有线数字电视接收机或卫星数字电视接收机等。

家庭型强制性传播活动具有以下特点:半私密性、伴随性、与节目相伴随和有限选择性。

(三)个人媒介型强制性传播。所谓个人媒介型强制性传播,主要是指以私人消费为主的媒介上体现出来的带有强迫性意味的信息传播活动。个人媒介主要包括属于个人所有的手机媒体、手提电脑、掌上PDA、MP4、移动DVD等。这些个人媒介一般体积很小,功能强大,造型时尚,价格不菲,更新速度快,消费成本比上述两种媒介要高很多。

个人媒介型强制性传播活动具有以下特点:私密性、互动性、付费性、精准性和及时性。

按内容划分的强制型传播

无内容,即无所谓传播。强制是一种形式、一种手段而非目的。强制的目的在于让强制的对象接收、接受有关信

息。从价值和功能上来说,任何信息都有三种可能:有益、有害、无益或无害。因此,如果根据内容的价值和功能,新媒体的强制性传播也可以划分为三类:

(一)有益的强制性传播。所谓有益的强制性传播,就是内容对接收或接受的对象具有某种趋利避害的功能或者能够满足其特殊需求的强迫性信息传播活动。比如,强制性传播的内容是新近发生的重大新闻资讯、天气预报、灾害信息、路况信息、公益广告等。根据课题组的采访和调查,多数受众对于自动接收到的新闻资讯等内容持肯定态度,认为这是一个补充自己消息来源、了解新鲜事物的有效渠道。

有益的强制性传播活动具有以下特点:公益性强、接受度高、美誉度高、内容或形式单一。

(二)有害的强制性传播。所谓有害的强制性传播,就是内容对接收或接受的对象可能造成经济上、时间上或精神上的损失的强迫性信息传播活动。这又可分两类:一类是相对有害的强制性传播,即对传播者有利、对被传播者有害的传播活动,如手机媒体和网络媒体上的各种诈骗信息;一类是绝对有害的强制性传播,即对传播者、接收者和整个社会都有害的传播活动。如电脑病毒和垃圾邮件等。

有害的强制性传播活动具有以下特点:欺骗性强、公害性大、技术性高、花样多。

(三)无益或无害的强制性传播。所谓无益或无害的强制性传播,就是内容对接收或接受的对象无益也无害的强迫性信息传播活动。如各类商业广告等。媒介广告是强制性传播愈演愈烈的兴奋剂。可以说,几乎所有的广告传播都具有一定的强制性。无论是读者还是观众,他们大多都没有接收、接受广告的意愿,但是依然会看到、收到很多广告。这些广告没有给受众带来什么直接的损害或损失,但是,不同程度地干扰了受众的阅读、收看、收听行为,等于间接地侵害了受众的利益。

无害信息具体来讲又可以分为商业广告、政治广告等。商业广告的传播主体是从事商品生产、销售的实体,如企业、公司、个人等;政治广告的传播主体包括政治团体、政治人物等。目前媒介强制性传播的广告信息中虽然也包括政治信息和社会信息,但多数是商业广告。如果说新闻傳播主要是及时传播社会上所发生的新信息,属于一种告知行为,那么广告则更倾向于劝服。如美国广告学者科利(R.H.Colley)所说:“广告是一种付费的大众传播,其最终目的在于传达商业信息,为广告主创造有利的态度,并诱使广告对象采取购买商品或劳务的行为。”

这类强制性传播活动具有以下特点:普遍性、海量性、多样性和合法性。

按目的划分的强制性传播

任何传播皆有目的。强制性传播更是具有强烈的目的性,只是传播的主体不同,传播的目的也不同。总体上来说,以目的不同划分的强制性传播主要有以下几种类型:

(一)名利型强制性传播。所谓名利型强制性传播,就是以获取名利为目的的强迫性信息传播活动。“名”包括提高传播者个人或组织的知名度、美誉度;“利”包括获取某种眼前的或长远的经济利益或政治利益。如各种商业广告、政治广告。

名利型强制性传播活动具有以下特点:主体多元性、内容多样性、手段灵活性和目的直接性。

(二)报复型强制性传播。所谓报复型强制性传播,就是个人或者组织出于报复或者竞争的目的有目标的强迫性信息传播活动。如骚扰性手机短信、诽谤性电子邮件、破坏性电脑病毒、攻击性电脑黑客等。

这类强制性传播活动具有以下特点:私密性强、针对性强、破坏性强和阶段性强。

(三)恶搞型强制性传播。所谓恶搞型强制性传播,就是传播者为了达到娱乐或者发泄的目的,强迫他人与之共享某类信息的传播活动。这类强制性传播活动一般以手机媒体和网络媒体为主。如手机彩铃、荤段子短信、色情性电子邮件等。

恶搞型强制性传播活动具有以下特点:一无组织性。一些政治性的恶搞信息可能是有组织在背后支持的。二无目的性。这类传播并无明确的政治或经济动机,有时候纯粹是因为无聊而利用新媒介进行捣乱、恶作剧。但是,无目的也会有结果,有时还会产生很恶劣的后果。如有的人向熟悉或者不熟悉的人发暧昧短信,结果引起夫妻相互怀疑,家庭不和,最后导致离婚的悲剧。三无目标性。四无标准性。不拘一格。

(四)公益型强制性传播。所谓公益型强制性传播,就是以促进人际和谐、社会发展或保护环境等为目的的强迫性信息传播活动。如各种公益广告、灾害信息、慈善活动等。

公益型强制性传播活动具有以下特点:广泛性、长久性和合法性。

按手段划分的强制性传播

不同的手段适应不同的目的,不同的目的寻找不同的手段。新媒体的强制性传播内容五花八门,目的多种多样,运用的手段也各不相同。就目前的状况来看,主要有以下几种类型:

(一)环境型强制性传播。所谓环境型强制性传播,就是传播者利用一个封闭的空间进行的信息传播活动。这个封闭的空间大可以是一个广场,小可以是一个车厢、一个电梯。如广场、饭厅、商场、医院门诊大厅、车站、码头等场所的各种大屏幕电视墙,各种交通工具承载的广播电视等。

这类强制性传播具有以下特点:一是封闭性。只要你置身其中,便被信息包围;只要你视觉听觉正常,就会被信息“击中”。二是唯一性。只有一种媒介可被选择,只有一个节目可被选择。三是反复性。内容单调,反复播放。四是商业性。

(二)技术型强制性传播。所谓技术型强制性传播,就是传播者依靠某种技术手段进行的信息传播活动。这种技术可能是被普遍掌握的通用技术,也可能是组织或个人掌握的专有技术。前者如手机短信接发技术、电子邮件接发技术;后者如电脑病毒程序编制和传播技术、网络黑客等。技术型强制性传播主要表现在手机媒体和网络媒体上。

技术型强制性传播活动具有以下特点:一是主体多元。二是逃逸性差。一旦被传播者选择,很难躲过。三是普遍性强。四是目的多样化。五是危害性高。

与技术型强制性传播相关的还有一种捆绑型强制性传播,就是传播者通过某种技术手段把一个有用的信息和一个无用或者有害的信息强行连接的信息传播活动。如点击一个广告框,才能打开你想打开的网络页面或进入你的电子邮箱。

(三)欺骗型强制性传播。所谓欺骗型强制性传播,就是传播者利用人的某种性格或心理偏差或者判断失误所进行的名实不符的信息传播活动。如手机上常见的所谓获奖信息、诱导或者误导用户使用付费信息或项目服务等。

欺骗型强制性传播具有以下特点:蒙蔽性、随意性、牟利性、违法性和共犯性。

依据不同的标准,我们还可以对新媒体的强制性传播现象进行更为详尽的分类,宥于篇幅难以尽列。总之,强制性传播是新媒体时代的特殊产物,是中国媒介产业发展繁荣的标志,利弊兼具。认识到位,管理得当,利大于弊;管理失控,弊大于利。

(作者单位:北京大学新闻与传播学院 北京电视台)