现代汉语“名1+(的)+名2”定中结构内部语义关系的确定*

李绍群

(东莞理工学院文学院,广东东莞523808)

现代汉语“名1+(的)+名2”定中结构内部语义关系的确定*

李绍群

(东莞理工学院文学院,广东东莞523808)

现代汉语“名1+(的)+名2”定中结构内部的语义关系主要有两大类,即表领属和表属性。确定这两种语义关系的标准分为主要标准和辅助标准。

现代汉语;“名1+(的)+名2”定中结构;语义关系;确定;标准

一、领属定语与属性定语的区别

“名1+(的)+名2”定中结构的名1作用有二:确定指称(specifying a reference)和刻画概念(charactering a concept)。确定指称的名1是领属定语,其功能就是确定指称的对象,因而它主要作用于中心语概念的外延,一般不会影响中心语概念的内涵;刻画概念的名1是属性定语,其功能是增加概念的内涵,但一般都会缩小中心语的外延。如“李明的书包”中“李明”的功能主要是确定指称的对象,因而它主要是作用于“书包”这一概念的外延,不会对“书包”的内涵有太大的影响,即不会改变“书包”的性质;而“红色书包”中“红色”的功能主要是刻画概念的内涵,凸显书包的颜色的特征。

“领属”和“属性”在语义上的差别主要表现在:领属关系是客观存在的一种限制关系,具有客观性;而属性关系是一种描写,有相当一部分是人们主观上对客观事物的一种描写,因此既具有客观性又具有相对的主观性。领属定语一般可以缩小中心语的外延,但不能揭示中心语的内涵;而属性定语既可以缩小中心语的外延,又可揭示中心语的内涵。

领属定语与属性定语的区别如下表所示:

?

二、领属定语和属性定语的确定

要确定“名1+(的)+名2”定中结构内部的语义关系,既取决于名1的语义性质,又取决于名2的语义性质。以往的研究在探讨名1与名2之间的语义关系时所采用的标准往往不够统一,有时根据名1,有时却根据名2,这样就必然导致分类的交叉混乱。

(一)以往的鉴定标准

1.框架式确定

文贞惠(1996)探讨了如何对现代汉语“名1+(的)+名2”定中结构内部的语义关系进行鉴定,她认为可以用“名1有(拥有、占有、具有)名2”作为鉴别框架:“凡是能进入这一变化格式的,归入领有关系;不能进入的,归入属性关系。”

陆俭明(2001)设定了一个确定领属关系的句法框架:

名1的名2→名2+动+的+是+名1

或:动+名2+的+是+名1

凡是能进入这个框架的“名1的名2”,其内部是领属关系。

(1)红星厂的围墙 围墙塌了的是红星厂

(2)那本书的封面 我撕了封面的那本书(3)羊肉片儿 片儿薄的是羊肉

徐阳春(2003:76-77)认为陆俭明的标准仍有不足之处,他认为“羊肉片儿”和“木头桌子”内部关系是相同的,可是它能进入领属关系的框架。而与“朝鲜的朋友”内部语义关系不同的“朝鲜朋友”,也能进入上述领属关系框架:

朝鲜朋友 朋友很多的是朝鲜

鉴于此,徐阳春另外设定一个框架:

A属性关系:名1的名2→什么+名

*谁的/哪+量词+名1+的+名2

B领属关系:名1的名2→谁的/哪+量词+名1+的+名2

*什么+名

陆俭明(2004)又对自己的标准进行修改,共四点:

(a)让名2作为某谓词的元系角色进入那谓词的论元结构;

(b)再让该谓词论元结构加上“的”所形成的“的”字结构去作“是”的宾语;

(c)而让名1作“是”的宾语,而且,如果名1不是专有名词,在作“是”的宾语时,前加表示定指的修饰成分(如“这”、“那”等);

(d)如果“是”字句成立而且作为“是”的宾语的名1跟论元结构里的任何论旨角色没有同指照应的关系,那么名1与名2之间的语义关系属于领属关系,名1的名2属于领属性偏正结构。

陆文的这个鉴别标准基本上是可靠的,但表述太复杂。

2.谓词隐含标准

“名1+(的)+名2”定中结构中存在着谓词隐含现象,除袁毓林(1995)外,沈家煊(1999)对此作过深入的研究。崔应贤等(2002)也对这种现象做过分析,但不够细致。崔应贤等指出:“如果名1与名2之间存在同一关系的话,便可确定什么都没隐含,如‘红木的材料’。”而事实上“用红木制造的家具”这就是一种隐含。这种标准还是有些不尽人意的地方,比如说谓词隐含的具体情况比较复杂如:

(4)《早知狂言小子靠不住美国报纸淡看菲尔普斯失利》(新浪体育2004.8.17)

例(4)中“名1+(的)+名2”定中结构“狂言小子”隐含的谓词是“吐”或“说”,即“口吐狂言的小子”。又如:

风水先生 看风水的先生

垃圾工人 以收垃圾为生的工人

3.指称标准

从指称角度来鉴定。张敏(1998)指出,“名2在领属结构中是专指的,而在属性结构是通指的。”如“孩子的父亲”、“孩子父亲”等。张敏所谓的专指就是我们前面所说的“特指”,“通指”就是我们所说的“类指”。而事实上张敏所举的这个例子还是不太合理,因为有时在具体的语境中,“孩子父亲”也是特指(专指):

(5)出事一个多小时后,孩子父亲终于出现了。

以上是用“名1+(的)+名2”定中结构整体指称的特点来鉴别领属关系和属性关系。不过,一部分名1也有指称作用,因此还可有以名1的指称特点来鉴定名1与名2之间的语义关系。如下面的例子:

(6)本·拉登总是牵着美国的鼻子走。(7)他长了一个美国鼻子。

——他长了一个美国的鼻子。例(6)把“美国”比作“人”,“美国”具有指称性,是领属定语;例(7)意为“美国式的鼻子”,“美国”具有陈述性,是属性定语;但“他长了一个美国的鼻子”中的“美国的鼻子”则是不合语法的。

因此,对于大部分“名1+(的)+名2”定中结构来说,我们还是可以用“指称”标准来鉴定的其内部语义关的。如:

毛泽东的思想 毛泽东“有指”,是领属定语,即具有指称功能

毛泽东思想 毛泽东“无指”,是属性定语,即具有陈述功能

4.标记“的”作为鉴定标准

标记“的”作为领属与属性的鉴定标准,只适用于部分“名1+(的)+名2”定中结构,即部分同形的“名1+名2”定中结构与“名1+的+名2”定中结构。因此,标记“的”是次要的鉴定标准。

名1表领属名1表属性

南京的大学南京大学

青岛的啤酒青岛啤酒

一般地说,汉语里“名1+(的)+名2”定中结构,如果是原型的领属关系,则一般带“的”;如果是原型的属性关系,则一般不带“的”。“的”标记可以鉴别出“名1+(的)+名2”定中结构内部语义关系的原型性。

有标记“的”无标记“的”

我的爸爸(原型)我爸爸(名1表领属)

他的老婆(原型)他老婆(名1表领属)

木头的桌子木头桌子(原型)(名1表属性)

塑料的茶杯塑料茶杯(原型)(名1表属性)

徐文多次提到“名1名2”内部只有属性关系,其实不然,例如两个指人名词(包括代词)构成的定中结构有的就是领属关系:

(8)鲁迅弟弟是周作人。

(9)职工配偶都可以参加这一次活动,职工不参加。

以两例“名1”、“名2”都可进入徐文所设计的B框架,是领属结构:

谁的弟弟 鲁迅的弟弟谁的配偶 职工的配偶

因此,徐文设计的框架标准只是针对“名1的名2”而言的,这个框架标准对无标记“名1+名2”有时不那么管用:

(10)局长夫人最难伺候了。

什么夫人的最难伺候 局长夫人(属性关系)

谁的夫人的最难伺候 局长夫人(领属关系)

有时“人名+亲属称谓”或“指人的名词+亲属名词”也是领属关系。

(11)张三儿子都上大学了,我儿子还在上小学。

(12)考生家长全来了。

例(11)根据后续句这一语境,“张三儿子”是领属关系;例(12)中“考生家长”如果被认为是定中结构的话,则不需要语境,就可以看出是领属关系,“考生家长”即“考生的家长”。

还有表时间、处所的无标记“名1+名2”定中结构也是领属关系:

昨天中午去年春天上海外滩香港九龙

若把徐文的框架标准用于无标记“名1+名2”定中结构,可用B式套的是领属关系,而徐文中指出,“表领属的定语只能用‘谁’、‘哪个XX’来替换”。按徐的作法,我们会得出这样的结果:“昨天中午”是属性关系,而不是领属关系。

昨天中午 什么中午?(*属性关系)*谁的/哪个昨天的中午?

上海外滩 什么外滩?(*属性关系)*谁的/哪个上海的外滩?

那么应该怎样替换才有说服力呢?可以作这样的尝试:表时间的名1用“哪天/哪年的”等来替换,表处所的名1用“哪里的/哪儿的”来替换。

昨天中午 哪天中午?(领属关系)

*什么中午?

上海外滩 哪里的外滩?(领属关系)

*什么外滩?

另外,徐文(2003:79)是这样分析“大学的老师”和“校园的故事”的:

大学的老师 什么老师*谁的/哪个大学的老师?

校园的故事 什么故事?*谁的/哪个校园的故事

徐文忽略了名1“大学”、“校园”完全可以当作一个处所来看(尽管“校园的故事”有歧义),可用“哪里”来替换,而用“什么”来替换则显得有点牵强:

大学的老师 哪里的老师?*什么老师?

校园的故事 哪里的故事*什么故事?

因此,就静态结构来看,“大学的老师”很明显是领属关系;“大学老师”才是属性关系。如果我们日常生活中问这么一句话:这个人是什么老师?作出回答时一般是下面第一种,很少是第二种:

第一种:语文老师数学老师音乐老师

大学老师中学老师小学老师第二种:大学的老师中学的老师小学的老师

而从静态的结构来看,“校园的故事”的内部语义具有二重性,即语义上可有两种理解:发生在校园里的事 领属关系;有关校园的故事

属性关系。

(二)我们的鉴定标准

鉴于这样那样的复杂现象,要想为“名1+(的)+名2”定中结构内部语义关系的鉴定设立一个十全十美的框架范式,一时还难以做到,我们只能在前辈时贤研究的基础上向前迈进一步,尽可能地向完美靠拢。下面是我们设立的鉴定标准。

1.主要标准

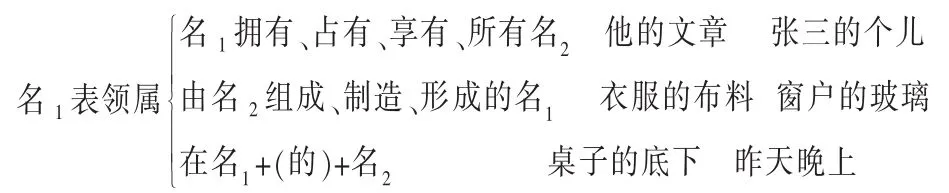

凡是不能进入这些框架的是属性定语。

2.辅助标准 指称功能

领属定语 有指钢铁的质量泡沫的形状

属性定语 无指钢铁长城泡沫经济

这是针对同形而区别仅在于有无标记的“名1+名2”定中结构而言的,如:

名1无指名1有指名1有指名1有指

名1表属性名1表领属名1表领属名1表领属

雷锋精神≠雷锋的精神我妈妈=我的妈妈

苏州大学≠苏州的大学你姐姐=你的姐姐

(13)村子里的人都说,桂芳好,一点官太太的架子都没有。(《中国中篇小说精选》2001)

例(13)中“官太太”是无指的,表属性,凸显的是“架子”的属性特征,即“官太太式”的架子。

(14)他早就听出老张说话是河南口音,于是问他来这座城市之前他在哪里做事,来这所学院之前又在这座南方的城市里做过些什么事。(《中国中篇小说精选》2001)

例(14)“河南口音”中“河南”是无指的,表属性,凸显“口音”的处所属性。

3.辅助标准 语境

有时,静态的“名1+的+名2”定中结构名1表领属,而在动态的语言环境中名1却表属性,如:

(15)所以今天的范冰冰终于不用再暗自心恨生了一副小姐的脸蛋,却偏偏是丫环命了,甚而她在《千机变2》里扮演的那个一心想做女皇帝至死都不悔的角色也可以大大扬眉吐气一番,王侯将相宁有种乎?谁说丫环不能修炼成“武则天”!(《新京报》2004.8.25)

在静态情况下,“小姐的脸蛋”中“小姐”是领属定语;而例(15)中“小姐的脸蛋”中“小姐”就是属性定语,意为“小姐式的脸蛋”。我们从后续句“却偏偏是丫环命”更能看出“小姐”是对“脸蛋”的一种描写。因此,鉴定“名1+(的)+名2”定中结构内部语义关系时应考虑名词与名词组合时的特点,即它们各自在语境中的语义特点。

由此可见,领属定语在一定语境中可向属性定语转化,但属性定语一般不能向领属定语转化。领属定语与属性定语之间的转化是单向的,不是双向的。

(16)他的眼亮得像个老鹰的眼,发着光向四处扫射……(老舍《骆驼祥子》)

例(16)中“老鹰的眼”的“老鹰”是属性定语,是由领属定语(如“老鹰的眼很深邃”)转化而来的,这种转化是在一定的语境中实现的。

三、结语

文章借鉴以往的分类成果,把现代汉语“名1+(的)+名2”定中结构内部语义关系分为表领属和表属性,并设立了鉴定现代汉语“名1+(的)+名2”定中结构内部语义关系的主要标准(框架式):“名1拥有、占有、享有、所有名2”、“由名2组成、制造、形成的名1”、“在名1+(的)+名2”,凡是能进入这个框架的“名1+(的)+名2”定中结构的内部语义是领属关系,不能进入这个框架的是属性关系。此外还有两条辅助标准:指称功能和语境。

[1]崔应贤,等.现代汉语定语的语序认知研究[M].北京:中国社会科学出版社,2002.

[2]陆俭明.关于句处理中要考虑的语义问题[J].武汉:语言研究,2001(1).

[3]沈家煊.不对称和标记论[M].南昌:江西教育出版社,1999.

[4]文贞惠.“N1+(的)+N2”偏正结构语义句法分析[D].上海:华东师范大学硕士论文,1996.

[5]徐阳春.关于虚词“的”及其相关问题[D].上海:复旦大学博士学位论文,2003.

[6]袁毓林.谓词隐含及其句法后果[J].北京:中国语文,1995,(4).

[7]张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

(责任编校:朱德东、段文娟)

Study on determining the semantic relations in N1+(de)+N2modifier-head construction in modern Chinese

LI Shao-qun

(College of Liberal Arts,Dongguan University of Technology,Guangdong Dongguan 523808,China)

The semantic relations in N1+(de)+N2modifier-head construction have two kinds,that is possessive association and property association.There are chief standard and auxiliary standard to determine the semantic relations.

modern Chinese;N1+(de)+N2modifier-head construction;semantic relations;decision;standard

H13

A

1672-0598(2009)02-0139-04

10.3969/j.issn.1672-0598.2009.02.028

2008-12-13

李绍群(1973-),女,湖南安乡人,副教授,文学博士,东莞理工学院文学院教师,从事现代汉语语法研究。