宋代陶瓷研究中的几大谜案

杨静荣

谈起宋代陶瓷,首推五大名窑,但是仔细研究后,却发现其中尚有许多有待深入研究的未解之谜,如钧窑、哥窑、北宋官窑及定窑中的绿定等等。我对此有些不成熟的想法,以随笔的形式发表,希望能对学术讨论起到抛砖引玉的作用。

钧窑:把故宫传世的钧窑产品定为明初,尚为时过早

早在上个世纪50年代,学术界就有专家提出钧窑应该是金代产品的学术观点,到70年代随着河南禹县钧台窑的正式发掘后,这个问题似乎得到解决,其出土实物与故宫传世钧窑品完全一样,而且在窑址中还出土一个钱范(当时报道是钱范,实际可能是陶瓷做成的类似吉祥物模仿钱范的陶瓷雕塑制品)。上面印有“宣和”字样,故该窑址应该是宋代的,与学术界多数人认为故宫传世的钧窑产品是宋代的说法正相吻合。但是该次发掘的窑址,在地层关系上有些混乱,并不能完全证明就是宋代的窑址,真正得到解决的问题有两个:一是故宫传世的钧窑产品是官窑性质,许多烧坏的产品打碎后就地深埋,只有官窑才有此作法,目的是防止流散民间进行仿制。二是该窑址的上限不会超过所谓“钱范”上面的年代。正因为此次发掘留下的疑问,其后不断有学者对官钧产生的年代提出疑问,到本世纪时,该问题形成一个热门话题。上海博物馆的科技工作者对禹县出土的瓷片用热释光的科技方法进行了测试,结论是年代在元末明初。深圳博物馆的同志则在文献及器物造型类比排队方面,也得出与上海博物馆近似的结论。似乎官钧的问题已经解决,按照日本学者的观点,应该是明永乐时期烧造的官钧产品。国外有名的拍卖行在拍卖官钧产品时,更直接标明年代为明初,而且亦拍出数千万元的高价,收藏家不看重年代,更看好的是这种瓷器的性质——与皇家有关的瓷器,历来是收藏家追逐的目标。看来这个问题已经解决,但是我认为就目前发表的论文,如果把故宫传世的钧窑产品定为明初,尚为时过早,因为有如下几个问题还有待解决:

一、宋代文献中确实没有关于钧窑的记载,但在元代和明代的文献中也没有找到记载钧窑的蛛丝马迹,翻遍正史和地方志,居然连一点线索都未发现,实在令人费解。尤其是地方志,如果有烧造官窑这样光宗耀祖的大事,一般是不会漏掉的,在神厘还有一个窑神碑,至今犹存,在上面的碑文中,也没有提到烧造官钧的事情。故此笔者认为,主张官钧元代或明初烧造的学术观点,在文献方面缺乏有力的证据。

二、钧窑瓷器在金代河南烧造,而且与故宫传世钧窑极为类似,北京大学考古文博学院的正式发掘,已经得到证明。该发掘工作做得极为严谨,地层清楚,在学术界没有争议,可谓铁证。故宫博物院在解放后收购的钧窑瓷器中,也有金代的,原来认为是宋代的,后来随着认识水平的提高,也确定为金代产品。台北故宫博物院有一件钧窑枕,虽然是清官旧藏,极有可能是乾隆时期地方官进贡宫廷之物,应该也是金代的产品。由此推论,官钧是金代的产品也有可能。

三、热释光测试年代有一定的准确性,但是究竟能准确到多少年,误差有多大,在学术界也没有统一的认识。最早发明热释光方法的牛津大学,在他们出具的报告中,有时给出的结论其误差范围竟达300多年,如《文物天地》前几期发表的日本收藏家在牛津大学测试的所谓“柴窑”花觚,给出的结论是年代在700至1100年之间。由此观之,热释光测试的绝对准确年代,尚有待学术界进一步的统一认识。

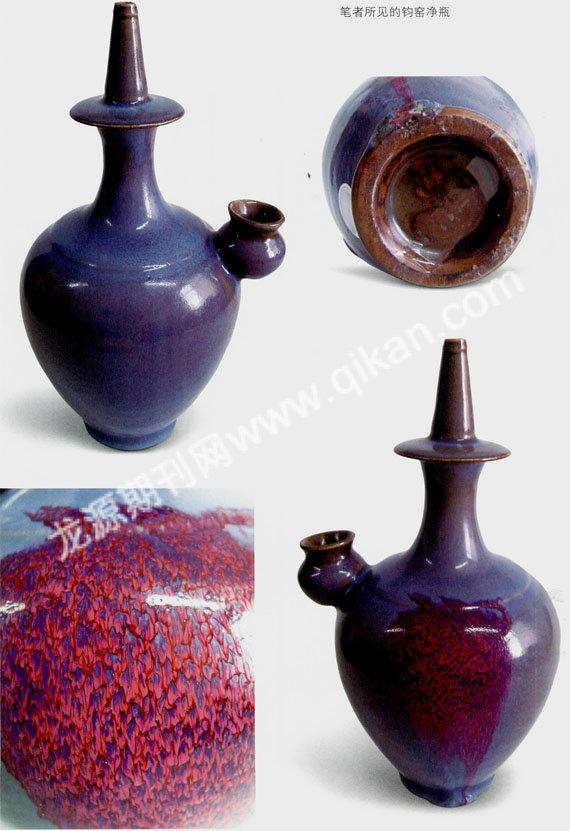

四、钧窑釉色的烧成原理来源于唐代花釉,在河南至今把唐代花釉习称为“唐钧”,尤其在窑工中,认为唐代花釉和钧窑釉色的烧成机理没有差别,只是原料不同而已。在唐代是否已经有了钧窑釉色的产品呢?虽然在正式的考古发掘报告中没有出现,但是在民间的收藏品中已经有了蛛丝马迹。笔者曾经见到一件钧窑净瓶,高33厘米,造型规整,具有唐代特征,但釉色却是钧窑的,而且还有红斑,釉色瑰丽,可与传世钧窑媲美。第一次见到这件净瓶时,我感觉其胎釉都有宋代钧窑风格,但造型实在令人百思不得其解。为了进一步验证其是否现代仿品,专门请了中陶古艺术品鉴定技术开发中心做了无损的脱玻化检测,结论是该产品是宋代或宋代以前的产品。现在发表出来,供学术界讨论,是否还存在我们没有发现的唐代钧窑窑址的可能性,因为是个孤证,还望各路英雄百家争鸣。

五、《宣德鼎彝谱》是明代晚期出现的一部伪书,在讨论钧窑的过程中,已经被陶瓷史研究工作者多次提及,并且已经得到公认。明代晚期文人笔记中记载的陶瓷资料多有附会和错误,还不止这一处,希望研究陶瓷史的人多加注意,尤其是收藏家,更应该有所警惕。故宫的研究人员很少提及宣德炉的问题,就是因为对这本书早有异议,几代专家的努力,几乎用尽了各种手段,把故宫传世的宣德炉都称了分量,但是仍然无法确认哪一件是真正的宣德炉。专家们不得不怀疑,有宣德炉这件事情吗?随着这本伪书的披露,我们得承认,最起码在《宣德鼎彝谱》之前,收藏界还不曾有宣德炉的神话,就像宋代之前的关羽一样,《三国志》记载的是作为人的关羽,而宋代以后出现的关羽,则已经是成为财神、战神和忠义之神的关公。文化和史实不是一码事,真诚地希望广大收藏爱好者能够多从历史的角度去认识问题,不要陷入盲目的跟风。

哥窑和北宋官窑:宋代哥窑根本就不存在,北宋官窑应该包括过去认为的哥窑产品

宋代文献中没有关于哥窑的记载,元代的文献记载中也只是出现了一个“哥哥洞窑”,严格地讲,还不是哥窑,应该认为元代仍然是个空白。由此,学术界早就提出宋代没有哥窑的观点,而认为哥窑是元代出现的。因为明代龙泉的地方志中记载有哥窑和弟窑的传说故事,所以多数学者认为哥窑的产地应该在龙泉。北宋官窑则有明确的宋代文献记载,窑址应该在开封附近,南宋迁都杭州后沿袭了北宋制度,所以才在杭州设立了南宋官窑。学术界现在有认为汝窑就是北宋官窑的,还有认为张公巷窑是北宋官窑的。笔者认为,宋代哥窑根本就不存在,北宋官窑的窑址就在开封附近,它的真实面貌应该包括我们过去认为的哥窑产品。我在故宫整理文物时,经常发现官窑和哥窑产品难以区分的问题,一般釉色偏黄者定为哥窑,偏青者则定为官窑,但是也有一些介于二者中间者,实在不好区分,故学术界一直有官哥不分之说。上个世纪开封有仿宋官窑的作品,其釉色极类哥窑,据说所用原料即取自当地,耿宝昌先生看过,也认为与哥窑釉色极类。故此希望河南的陶瓷研究者格外留心,是否能为我的猜想提供更重要的线索。

绿定:低温的定窑

绿釉陶瓷并非绿定

文献中没有关于绿定的记载,故宫的专家于上个世纪到定窑窑址考察,冯先铭先生采集到几枚瓷片,白瓷胎,刻龙纹,上面罩铜绿釉。我曾仔细上手观察过这几枚瓷片,白瓷胎瓷化程度很高,烧制温度应该在1200度以上。冯先生说,当时是在窑址边的小河沟中采集的,如果上面没有龙纹,他也不敢相信是宋代定窑产品。作为一种学术观点,绿定被写入以后出版的《中国陶瓷史》。80年代初期,我和李辉柄、王莉英等同志数次去定窑窑址考察,格外留心绿定问题,但是都无功而返。以后河北考古工作者又对定窑窑址进行了几次正式发掘,只发现低温绿釉资料,与冯先生采集的高温绿定资料是两种不同的品种。时至今日,与冯先生采集到的一样的高温瓷片和完整实物,仍然是个空白。作为一个陶瓷之谜,学术界可以百家争鸣,可是应避免犯张冠李戴的错误,把低温的定窑绿釉陶瓷误认为是绿定,给人以指鹿为马的感觉。