谈高职统计课教学改革

付文娥

[摘要]高职院校统计课教学存在着内容多、课时少、难度较大与学生基础差、教学方法陈旧、教学效果评价方法单一等诸多问题,改革统计教学,要从激发学生学习兴趣、应用现代统计教学手段、改进教学效果评价方法和创造良好的教学改革保障机制等方面进行。

[关键词]统计教学问题改革措施

人们在科学领域认识事物、研究对象时都不同程度地应用到数据的收集、处理与分析,即统计知识,因此统计学是人们定量的认识社会和自然的有力工具。随着计算机、网络的普及,统计与计算机的结合成为必然趋势。统计学的教学目的在于培养学生能利用统计学基本理论和分析方法,借助于计算机对研究的现象进行定性和定量的分析。然而目前高职院校统计课教学中存在诸多亟待解决的问题,本文就此提出自己的改革建议,以供探讨。

统计课教学存在的问题

1.知识接受难度较大

从课程特点看,统计课存在概念多、公式多、知识点间的关系复杂、计算量大且计算有一定难度等。从学生素质分析,高职扩招后生源文化基础较差,难度较大的课程可能导致学生兴趣不高,重视不够或学习信心不足,心理上产生一种接受知识障碍,进一步增加了学习的难度。

2.教学方法传统,教学手段陈旧

(1)虽然计算机已相当普及,但由于教师的知识结构原因,导致统计软件在统计课程教学中的应用远远不够,教学仍是一块黑板、一支粉笔、一本教材“三个一”的传统教学方式,因此,教学效果与教学目标相差较远。

(2)从学校教学设施上看,硬件跟不上教学要求,计算机房紧张,多媒体教室少,难以满足该课程教学时间,影响课件及课程软件的使用。

(3)由于学校管理制度上的不完善,导致有的教师工作热情不高,有的教师心浮气躁,不能认真钻研业务,对教学内容比较生疏,业务能力较差,导致无心或无力控制和驾驭课堂教学、激发学生的兴趣。

3.开设时间阜、课时少

(1)《统计学》作为专业基础课,一般安排在一年级,专业知识还没有接触,“三个一”的教学方式,使学生对一些案例缺乏感性认识,很难理解,利用基本理论分析具体问题时无法用专业知识做出结论。

(2)统计课内容越来越丰富,而授课时数由原来的72—114学时减少到24~42学时,内容多课时少,教学难度加大,传统的教学手段与教学方法难以完成教学任务。

4.传统的教学效果评价动力不足

多年以来统计课考试一直沿用期终闭卷笔试成绩占总成绩70%的教学效果评价方式。这种方式对于教与学起到了一定的促进作用,在一定程度上保证了基础理论部分教学质量,但这样不仅会出现平时学习与测试成绩的偏差现象(照抄获高分),而且在全面测试学生分析解决问题的能力上存在着缺陷,在教学过程中对学生兴趣的激发,特别是学生的思维方式及创造能力的培养上缺乏动力。

深化教学改革,提高教学效率

1.做驾驭课堂的有心人

(1)创设情境,激发学生学习兴趣。

兴趣是影响一个人学习意识、学习热情、学习效果的直接因素。学生有心向学,老师才能教出东西。向学在很大程度上依赖于教师的教学引导过程。

统计课教学看起来枯燥,但是教师只要做有心人,在教学中,有意识创设问题的情境,同样会变枯燥为趣味。如正态分布及特点章节,先画出正态分布图,让大家比较,看谁描述其特点多而全,同学们会各显其能阐述特点,相互补充,气氛异常活跃,最后我播放多媒体课件进行动态效果演示、归纳总结,这样学生为了证明自己的答案,听讲的认真程度会像久旱的山林吸取着雨露。在这样形象、趣味、宽松的教学环境中,同学们轻松愉快地学会并掌握了所学内容。这就充分说明不管一个人的素质如何,他都会对一些现象或问题产生好奇、兴奋的心理,产生一种渴望解决问题的欲望;有了这种欲望,才能激发自己的潜能,才能变被动的接受知识为主动的分析、思考、探索、并接受知识。

当学生由学习的被动接受者变成主动的学习者时,教师就应趁热打铁,一步步启发,让学生亲自解决问题,并因此而产生成就感、荣誉感,学习意识就会增强,由从前中学长期形成的自卑变得自爱、自尊、自信。例如,在认识统计资料的性质,分析判断是配对资料还是成组资料时,首先给出了两种容易混淆的资料类型,让学生判断,有意挑起争议,各自阐述理由说服对方,使问题得以解决,教师要因势利导、及时鼓励,利用此时学生正处在积极思维的兴奋状态,引入难度较大部分的内容,这时学生不但乐于接受,而且容易接受。

(2)巧用案例教学提高学生对统计知识的应用能力

在方差分析中,首先将各地送入区域试验参评鉴定品系资料向同学们作以简介,再将专家观摩评议的争议情况告知同学们,接着通过多媒体放映区域试验田中各品系的长势长相,让学生直观评价优良,阐述理由,再通过引入方差分析,进行差异显著性检验,对比分析直观评价与量化测验的差异。这样,既提高了学生的听课兴趣,增加了学生的感性认识和对专业知识的了解,又使学生学会了方差分析方法,提高了统计知识的实际运用能力,真正认识到统计学的含意和价值,也培养了学生实事求是,客观公正的作风。

(3)总结统计规律,加深理解记忆,提高教学效果

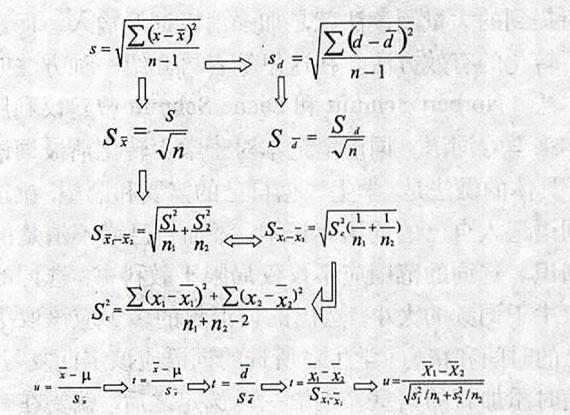

对假设检验章节,①利用递进式讲解法总结公式规律:

②针对不同的资料让学生寻找对应检验公式:大样本与小样本;单个平均数与两个平均数;两个平均数中的成对数据与成组数据。

③通过提出的假设和推断方法的对比,找出其共性:无效假设和备择假设,α法水平、uα、tα判断P值作出结论的方法等。通过递进对比分析、归纳总结,同学们很快掌握本章知识内容。

2.利用现代教学手段提高教学效率

(1)多媒体课件的应用。统计课基本理论部分抽象的问题较多,通过多媒体课件的制作及其应用,使抽象问题形象化、直观化,使复杂问题简单化,这样不仅学生更易接受,而且大大节省教学时间。如研究资料分布时,频数分布表制作的柱型图,随着样本容量的增加向光滑曲线的过度,二项分布图到正态分布图的过度,正态分布的特点,利用flash或PPT制作成动画,不仅易理解,而且增加了课程的趣味性,使学生在瞬间愉快地理解了新知识,掌握了新概念。

(2)计算机软件在统计分析中的应用。统计学与计算机相结合,这是发展的趋势。计算机基础课是每个专业的必修课,Windows操作系统支撑的office办公软件随处可见,其中Excel组件是计算机基础课的必修部分,尤其是图表及函数一节中包含着统计函数,学习了这一部分,将为统计分析和计算机技术的有机地结合奠定了基础,因此,在统计课中将统计函数用于统计问题的分析,易学易用,而且将大量复杂的统计运算变得简单、轻松、准确,使统计知识的掌握不在因繁琐、复杂的计算而消耗大量的宝贵时间,同是也真正掌握了计算机中统计函数的意义。

3.利用多方位评价体系

考试既是检验学生学习情况,评估教师教学质量的手段,又在某种程度上成为学生学习的动力。只要科学地将评时的作业、灵活多样的平时测评、基本功底的期末考试三结合,它将对统计教学起到推波助澜的作用。

(1)客观的作业评价可提高学生的创新思维。这里所提的作业是指课堂作业,评分的标准为:能否按时交作业;随机抽查,看是否抄袭别人的作业;对问题的分析过程是否全面、透彻;分析方法是否多样、新颖。这样在一定程度上起到课课不留死角,层层夯实基础,环环紧紧相扣,节节提高学生分析解决问题的能力。该环节成绩占总分30%。

(2)平时测试建立学生自我评价体系,促进自我能力发展

通过课堂提问,根据回答情况评定;上机操作根据熟练程度评定;参与实践教学活动时,对调查表的制作、问题的设计、数据的收集、整理、分析、报告撰写各环节进行评定。这些评定要削弱教师是成绩的评价主体的地位,突出学生评价地位,公开公正让学生相互比较、自我认识,这样既可以形成比学赶帮的氛围,激发学生的兴趣,特别是学生的思维方式及创造能力的培养,又可以促进学生的自我教育、自我管理,进而提高其综合素质。该环节成绩占总分30%。

(3)期末统计基本知识闭卷考试,促进学生掌握统计基本理论知识,为就业后的再学习打下坚实的理论基础。该环节成绩占总成绩40%。

4.建立“软”、“硬”件结合的运作机制

加强教师的师德师风建设,完善教师考核激励机制。学生的向学心理不仅仅是自发的,更多是启发的。有心启发与有能力启发取决于教师的职业道德和知识能力素质;而教师的职业道德和知识能力素质是教学效果的首要决定因素。只有不断加强教师的师德师风建设,建立科学、完善的考核激励机制,形成积极向上的运作氛围,才能提高教师的职业道德,才能使教师在竞争中提高、发展、创新教育教学技巧,提高教学能力,这一点学校责无旁贷。

如果教师掌握现代知识和技能,并具驾驭课堂的技巧,他就知道如何启发学生的兴趣和思维,就会应用形式多样的教学方法。学生在接受了创新教育后,也定会以轻松愉快的心情投入学习,挖掘自己的潜能,在有限的时间内掌握更多的统计知识。然而“巧妇难为无米之炊”,没有完善的多媒体、计算机教学、实训条件,教学改革就不能深化。即使软硬件具备,没有科学的考核激励机制和良好的运作方式,硬件也是形同虚设,教师的潜能同样也难以发挥。所以,教学改革需要软硬件的结合和良好的运作机制的保障。