漫谈区内初中班历史教学方法

苗丽萍

历史课如何上?是现在很多历史老师还在困惑的问题!特别是作为区内初中班的老师,由于长期面对从新疆南疆来的维族学生,汉语底子薄,信息不发达,历史熏陶少,学习历史比较困难,长期住校,同仁的做法让我感触颇深,教学中时时联系现实,每节课都用时政与历史相结合,这样的课堂能不具生命力吗?我想课堂效果一定不错。学习!尝试。常言道,政治历史不分家!我们学校是区内初中班办班学校,历史教学应结合“三个不忘”、‘三个离不开“、“四个认同”教育“五好”教育,这个过程就是一种认同祖国民族文化,感受身边的历史的过程。对于课堂教学,我曾尝试过多种教学方式,下面谈一谈自己的一点做法和心得。

苏霍姆林斯基说过:“在每一个年轻的心灵里,存放着求知好学、渴望知识的'火药',就看你能不能点燃这'火药'”,激发学生的兴趣就是点燃渴望知识火药的导火索。爱因斯坦也说:“兴趣是最好的老师”, 兴趣对学习有着神奇的内驱动作用,能变无效为有效,化低效为高效。所以培养学生的学史兴趣是提高历史教学有效性的重要途径,那么如何才能培养学生的学史兴趣呢?

一、 精彩导入,诱发兴趣

俗话说:“良好的开端是成功的一半。”每节课能否都有个好的开头,直接关系到这节课的成败。课堂教学的导入,犹如乐曲中的“引子”,起着酝酿情绪,集中学生活动,渗透主题和带入情境的作用。精心设计的导入,能抓住学生的心弦,促成学生情绪高涨,步入求知的亢奋状态。导入的方式方法灵活多样,如:故事传说导入法、热门话题导入法、设置悬念导入法、诗词歌曲导入法等等。教师可以依据教材内容和学生实际,精心设计好每一节课的开讲导语,用别出心裁、平中有奇的导语来激发学生的学习兴趣,使学生积极主动地投入学习。

在讲《人类的形成》一课时,我首先找同学讲述了“女娲造人”和“上帝造人”的故事传说,然后设问:“那么人类到底是如何形成的呢?真是女娲或者上帝造的吗?这节课我们就来探究这个问题。”带着这个问题,学生们都积极主动的进入了课堂,诱发了学生的学习兴趣,增加了课堂的有效性。

二、语言生动,激人思维

语言是最普遍、最直接的教学手段,语言的魅力是一堂课的关键。一位教育家曾说:“教育语言应是导火索、冲击波、兴奋剂,要有启人心智、激人思维之功效”。作为教师,应该加强自身的语言修养,讲课时做到满腔热情,抑扬顿挫,富有激情,具有演说家的风范,能鼓动学生主动积极地学习本学科。对区内初中班的学生尤为重要,这样对他们的汉语有很多帮助。在讲九年级上册21课《第一次世界大战》时,我用生动、激昂的语言讲述凡尔登战役,学生们听后知道这场战争残忍性同时也触发了他们的学习兴趣,知道一战的损失。达到了很好的课堂效果。

三、质疑设问,以疑激趣

学贵有疑,有疑才有所思,有思必有所得。古人曾说过:“疑是思之始,学之端”、“小疑则小进,大疑则大进”。学习新知识,实际上就是设疑、解疑的过程。教师在教学中要有意识地设置一些疑问,把它摆在学生的面前,使他们先感到“山重水复疑无路”,后激励他们去寻求“柳暗花明又一村”。当学生找到“又一村”后,就会产生一种成功的快感,这种快感又能引发学生进一步学习的兴趣。在讲九年级上册21课《第一次世界大战》一课学习中,我提出了普林西普是不是民族英雄?如果没有萨拉热窝事件就没有一战?学生很感兴趣,知道了战争的根本原因。由此看出教师精心创设问题情境,提出对学生具有吸引力和挑战性的问题,能促进学生思考,产生探究兴趣,使学生树立自主学习的意识,调动学生的学习主动性和积极性,充分发挥学生的主体作用。在学习七年级上册第16课 秦汉开拓西域和丝绸之路时,是这样激趣的:张骞辞别汉武帝(展示图片)。大家看到这张图上汉武帝把什么东西赐予张骞?这是代表使臣身份的信物“节”。“节”用木棒制成,上面装饰着羽毛。这使我们想到张骞此行全权代表汉王朝,可谓任重而道远啊!公元前138年,张骞带了一百多人,踏上了漫长的旅途。当他们来到河西走廊一带时,就被占据此地的匈奴骑兵给捉了起来,并被分散开去放羊牧马。匈奴人还给张骞娶了匈奴女子为妻,一是监视他,二是诱使他投降。但是,张骞坚贞不屈,始终在等待时机,准备逃跑,以完成自己的使命。整整过了十个春秋,张骞才找到机会和他的贴身随从堂邑父一起逃走,离开匈奴地盘,继续西行。对他们而言,前途一片渺茫。大家能够想象的到前面还将有什么样的困难和险阻在等待着他们吗?正如大家所说,由于他们仓促出逃,没有准备干粮和饮用水,一路上常常忍饥挨饿,干渴难耐,随时都会倒在荒滩上。好在甘父射得一手好箭,沿途常射猎一些飞禽走兽,饮血解渴,食肉充饥,才躲过了死亡的威胁。经过艰辛地跋涉,终于越过沙漠戈壁,翻过冰冻雪封的葱岭(今帕米尔高原),来到了大宛国(今费尔干纳)。大宛王在国都热情地接见了张骞。在大宛王的帮助下,张骞终于找到了大月氏。但此时大月氏在阿姆河上游已安居乐业,不愿再东进和匈奴作战。张骞在这里活动了一年多,得不到结果,只好带着遗憾的心情踏上归途。途中,再次被匈奴人拘禁达一年多,后乘匈奴内乱脱身,于公元前126年回到长安。此时出发时的百人使团只剩下他和贴身随从堂邑父两人了。张骞此行历时十三载,受尽磨难,但最终完成使命了吗?层层激发,使学生有问题,有答案。

四、情境创设,以情求趣

在教学中创设能激发学生情感,有吸引力的环境,可以利用各种教学手段,如图片、录音、影视、多媒体等创设、渲染出历史教学具体、形象、生动的环境和氛围,把学生引入课文内容所描述的情境中,让学生仿佛身临其境,使学生在感情上受到震动,从而达到激发学生学习兴趣的目的,又使学生在潜移默化中受到教育。如学习七年级上册第19课 明清抗击外国侵略的英勇斗争,郑成功收复台湾(过程、通过图片解说、录像放映)1661年,原在东南沿海坚持抗清斗争的郑成功率领大军从金门出发,在当地区性高山族人民的帮助下,顺利地在职台湾登陆并迅速包围了入侵的荷军,经过几个月的英勇战斗,打败了殖民者,1662年荷兰总督被迫签订投降,台湾又回到了祖国怀抱。能激发学生情感,达到三维目标的有机结合。

五、激情互动,读讲结合

(1)组内互动:对于组内互动,一般是教师是针对这节课需要挖掘的问题而提出的问题,多是关于原因、背景、结果、影响等。提出问题要难易适度,既需要学生思考,又要学生能通过组内的讨论结出结论。这就看教师设计问题的能力。是否能认识到内初班学生解决分析问题的能力。这个度不好把握,是需在实践中不断的总结。例如:学习八年级《伟大的历史转折》》一目时,我提出了这样的问题:1、伟大的历史转折是指什么?为什么说是伟大的历史转折?主要解决的就是十一届三中全会召开的重心的转移和历史意义。讲这儿时应提一下特色的意思。再者在讲八上第22课一目时我设计了这样的问题:1、抗日战争胜利后决定中国命运的两大政党?为什么说中国处于一个十字路口?蒋介石为垄断抗战胜利果实采取了什么政策措施?结果如何?

(2)组间互动:针对探讨问题说出自己组内的意见,看别得组的同学是否认同。同时对于自己在自主学习的过程中发现的问题可以提出供大家一起探讨。(提出问题要给小组加分的,所以学生找问题特认真。)例如:学习八下第1课时学生提出为什么说第一届政协会议是一次全国人民大团结的空前盛会?学习八下第2课时学生提出农民成为土地的主人有何含义?

(3)师生互动:师的导向作用是无论在什么课堂上都不可改变的。能否灵活驾驭课堂,我认为最基本的一点应做到让学生不偏主题。在探讨相关的问题时不钻牛角,同时大胆发表自己的见解和看法。教师及时做好归纳和总结,并上到解决问题的理论高度,教师的作用就是引导学生学会解决问题的方法,既要完成三维目标,又要达到情感态度价值观目标要求。在课堂上我除了解决学生通过互动也解决不了的问题外,更重的一点是让学生明确事件间的内在联系,起扮演一个穿针引线的作用。

历史课上的互动可是说是评估这节课成功与否的关键,所以也是我们有中国特色教师钻研的重要环节。在教学中要不失时机的用好多媒体等多种辅助教学的工具。达到让课堂活而不乱,目标达成的效果。我们需继续努力探讨,争取用更多的方式方法把课堂搞活,让学生成为历史课堂上真正的主人。互动仅仅是解决了本课相关的知识点,搞明白了相关的事件的前因后果,但目目间的联系,本课与本单元的联系就需要教师进行点拨精讲了。重要部分学生齐读,锻炼语言表述和朗读能力。

六、魅力精讲,学以致用

精讲是一堂课必不可少的环节,这有助于学生从总体上掌握相关的历史知识,在理解的基础上学习历史会更容易,减轻学生的负担。学习历史不仅仅是知道相关的知识,更重要的是学以致用,还要应对考试。特别是现在的出题方式灵活多样,让一些学生不知所措,面对新的提法无所适从。在这块上我特别注重,一般在单元初有个总结,我都会在学习这一单元开始时让学生先读一下,然后我粗略的解读一下。这一单元学习完后,我们重温一下单元综述,学生就会理解了。

七、拓展延伸,纵横联系

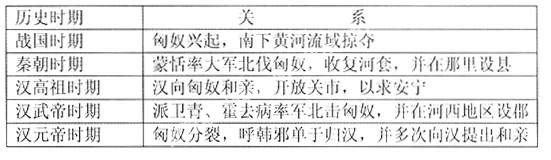

这一块主要是应对考试中相关问题纵向联系的,需要老师引导学生进行前后,中外知识的联系。例如:在学习八年级下第9课时第一目家庭联产承包责任制,就把前面土地改革、三大改造时期关于农村进行的改造和大跃进和人民公社化运动联系在一起,以表格的形式呈现。在学习第16课 秦汉开拓西域和丝绸之路:从战国时期到秦汉时期匈奴与中原王朝一直保持着一种什么样的关系?以表格展现:

纵向联系,这样简单明了,学生接受快。

八、联系现实,关心生活

因为时空的阻隔,许多历史问题学生是很难理解的,时间久了,他们总感到历史教学老是陈年旧帐,尽放马后炮,中看不中用,会产生厌烦情绪。古人云:“六经皆史”,而我们说:“百姓生活皆史”,事实上历史沉淀于现实中,现实里蕴含着历史的传承。因此作为初中历史教师,应及时捕捉历史教学与现实联系的契机,深化学生学习兴趣,促进其思维能力的发展,让历史课堂彰显巨大的魅力!深化学生学习历史的兴趣,提高内高班历史考试复习的有效性。在复习新中国诞生和改革开放和民族团结时结合2008和2009年是新中国成立60周年特别是改革开放30年辉煌成就宣传教育结合起来,坚定推进改革开放的信念,发展中国特色社会主义,实现中华民族伟大复兴;与进一步加强意识形态领域反分裂斗争教育结合起来,进一步激发各族学生的爱国热情,振奋民族精神,增强各族学生战胜学习困难的信心,反对民族分裂、维护祖国统一、维护民族团结,不断增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力。

兴趣是打开知识大门的钥匙,学生的兴趣爱好万千,历史的激趣方式万千,当单调呆板的历史课堂与学生们的兴趣爱好紧密相联时,更能够激发起学生学习历史、探究历史的欲望,这样的历史课堂,往往是更有效的,更具魅力的!