川西蕨类植物区系特征及其与国内其他地区的地理联系

何 飞,陈俊华,刘兴良,刘世荣,何亚平,蔡小虎,隆廷伦,马钦彦

(1.中国林业科学研究院,北京 100091;2.四川省林业科学研究院,四川成都 610081;

3.四川林业持续发展项目管理办公室,四川 成都 610081;4.北京林业大学,北京 100083)

蕨类植物又称羊齿植物,它既是最高等的孢子植物,又是最原始的维管束植物,广泛分布于世界各地,尤以热带和亚热带最为丰富。它们既是荒山草坡的先锋植物,又是森林植被草本层和层间植物的重要组成成分,对保持水土,涵养水源和维护生态平衡都起着极其重要作用。有些种类是环境指示植物,可用于环境监测;有些种类可以作为食用;也有些种类还具有很高的药用价值。本文将川西(特指甘孜藏族自治州和凉山彝族自治州)作为一个独立的植物区系地理单元,分析川西蕨类植物的区系地理,并通过与相邻地区植物区系的相似性比较,深刻认识和准确判断川西植物区系的基本特征和区系性质、起源及其与相邻区系的关系,为深入研究川西植物区系的区域分异规律、生物多样性研究与保护、野生植物资源的开发利用提供科学依据,并为横断山区及青藏高原的植物区系地理学的研究提供有价值的区域性基础资料。

1 研究方法

根据近 10 a在川西的野外实地调查资料,查阅了相关的植物标本馆标本和文献,整理形成川西蕨类植物名录。在此基础上,参照吴征镒的中国种子植物的分布区类型划分(吴征镒,1991),对川西蕨类植物区系科属种的分布区类型进行统计分析;川西与其他多个地区的植物区系之间的关系分析,先从属的水平计算各区系成分在该区中所占比率(即FER值),再利用 SPSS 13.0统计分析软件对 FER值进行相关性分析,聚类形成关系谱图,同时,用SPSS 13.0统计分析软件进行主成分分析(PCA),形成 PCA排序图,从两个方面研究川西与其他地区植物区系之间的相似程度。植物区系种的相似性 r计算采用公式(王荷生,1992):

r=2c/(a+b)

式中,a川西物种总数,b对比地物种总数,c川西与对比地都具有的物种总数。区系成分丰富度采用综合系数法(左家哺 1990):

式中,k为涉及的地区个数(包括川西和所有对比地区);n为涉及的分类单位个数(对于植物而言指科属种 3个分类单位,即 n=3);xij表示第 i个地区第 j个分类单位的数值;xij表示k个地区第 j个分类单位的平均值;si表示第 i个地区的植物成分综合系数,si越大,第 i个地区植物区系越丰富。

2 区系特征

川西蕨类植物区系的形成是种系长期分化、繁衍和发展的结果,与川西的自然地理条件、古地质、古气候等变迁密切相关。其区系特征表现如下:

2.1 种类繁多,特有成分丰富

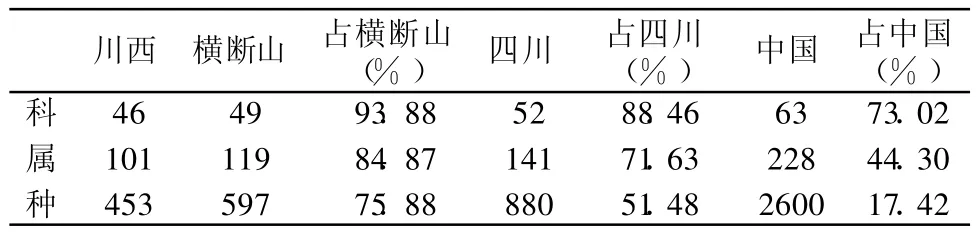

川西共有蕨类植物 46科 101属 453种,分别占横断山蕨类植物总科数、总属数和总种数的93.88%、84.87%和 75.88%,占四川的 88.46%、71.63%和 51.48%,占全国的 73.02%、44.30%和17.42%(表 1),表明川西蕨类植物较为丰富。

川西蕨类植物属中,中国特有分布有 4属,占川西蕨类植物总属数的 3.96%,这些属依次为扇蕨属Neocheiropteris、中国蕨属 Sinopteris、玉龙蕨属 Sorolepidium、宽带蕨属 Platygyria等。其中中国蕨属是石灰岩山地旱生的蕨类植物,该属仅 2种 ~3种,产中国西南及华北;玉龙蕨属有 7种,产川西、滇西北、藏东南及甘肃南部;扇蕨有 2种,一种产云南、四川、贵州;另一种为西藏特有;宽带蕨属约 3种,主产西藏,向东到云南西北部、四川西部。

川西中国特有蕨类植物共有 170种,占川西蕨类植物总种数的 37.53%,其中属中国西南地区特有的蕨类植物 100种,占川西中国特有蕨类植物总种数的 58.82%;属于横断山特有的蕨类植物有 41种;属于四川特有的蕨类植物有 21种;属于川西(甘孜、凉山两州)特有的蕨类植物有 15种,这些川西特有种依次为皱叶蕗蕨 Mecodium corrugatum、微毛凤尾蕨 Pterishirssutisima、雅砻粉背蕨 Aleuritopteris yalungensis、绿叶粉背蕨 Aleuritopteris tamburii var.viridis、四川旱蕨 Pellaea connectens、凤尾旱蕨 Pellaea paupercula、木里水龙骨 Polypodium muliense、脉毛水龙骨 Polypodium nervo-pilosum、稻城水龙骨 Polypodium daochengense、六巴蛾眉蕨 Lunathyrium vegetius var.liubaense、稻城肿足蕨 Hypodematium daochengense、冕宁毛 蕨 Cyclosorus mianningensis、毛方 秆蕨Glaphylopteridopsis erubescens var.mollis、雷 波 石 杉Huperzia laipoensis、凉山石杉 Huperzia liangshanica等,这些种基本上分布于泸定 -康定 -稻城以南。其他各种分布类型的川西中国特有种共有 70种,占川西蕨类植物总种数的 15.45%,其中西南 -西北有 25种,西南 -西北 -华北有 14种,西南 -华中有11种,西南 -华中 -华东有 4种,西南 -东南有 5种,东喜马拉雅 -中国东部有 3种,长江以南分布的中国特有种 8种。

表 1川西蕨类与横断山、四川及中国的比较Tab.1 Comparison on ferns in Western Sichuan with the Hengduan Mountains,Sichuan and China

2.2 优势科明显,大部分科内属、种贫乏

川西蕨类植物含 50种以上的科有 4个,分别为中国蕨科 Sinopteridaceae(7属,44种,下同)、水龙骨科 Polypodiaceae(11,56)、蹄盖蕨科 Athyriaceae(9,60)、鳞毛蕨科 Dryopteridaceae(5,66)。这 4个科共有 32属 226种,分别占川西蕨类植物科、属和种总数的 8.70%、31.68%和 49.89%。此外,含 11种 ~49种的科有凤尾蕨科 Pteridaceae、裸子蕨科Hemionitidaceae、金星蕨科 Thelypteridaceae等 7个,含 53属 351种,分别占川西蕨类植物科、属和种总数的 23.91%、52.48%和 77.48%。含 2种 ~10种的科有紫萁蕨科 Osmundaceae、柄盖蕨科 Peranemaceae、蕨科 Pteridiaceae、三叉蕨科 Aspidiaceae等 18个,拥有 31属 85种,分别占川西蕨类植物科、属和种总数的 39.13%、30.69%和 18.76%。含 1属 1种的科有 17个,如满江红科 Azollaceae、海金沙科 Lygodiaceae、蓧蕨科 Oleandraceae、球子蕨科 Onocleaceae、睫毛蕨科 Pleurosoriopsidaceae等。由此可知,川西蕨类植物区系中大部分种类集中在水龙骨科、蹄盖蕨科、鳞毛蕨科、中国蕨科之中,显示出这里的蕨类植物区系具有明显的重点科。

川西蕨类植物仅含 1种的属有 44个,占总属数的 43.56%;含 2种的属有 13个,占总属数的12.87%;含 3种和 4种的属均有 8个,均占总属数的 7.92%;含 5~10的属共有 17个,占总属数的16.83%;含 11种以上的属有 11个,占总属数的10.89%。从各科所含的种数来看,含 1种的科有17个,占总科数的 36.96%;含 2种 ~10种的科有18个,占总科数的 39.13%;含 11种以上的科有 11个,占总科数的 23.91%。这说明川西蕨类植物区系的大部分科内属、种贫乏。

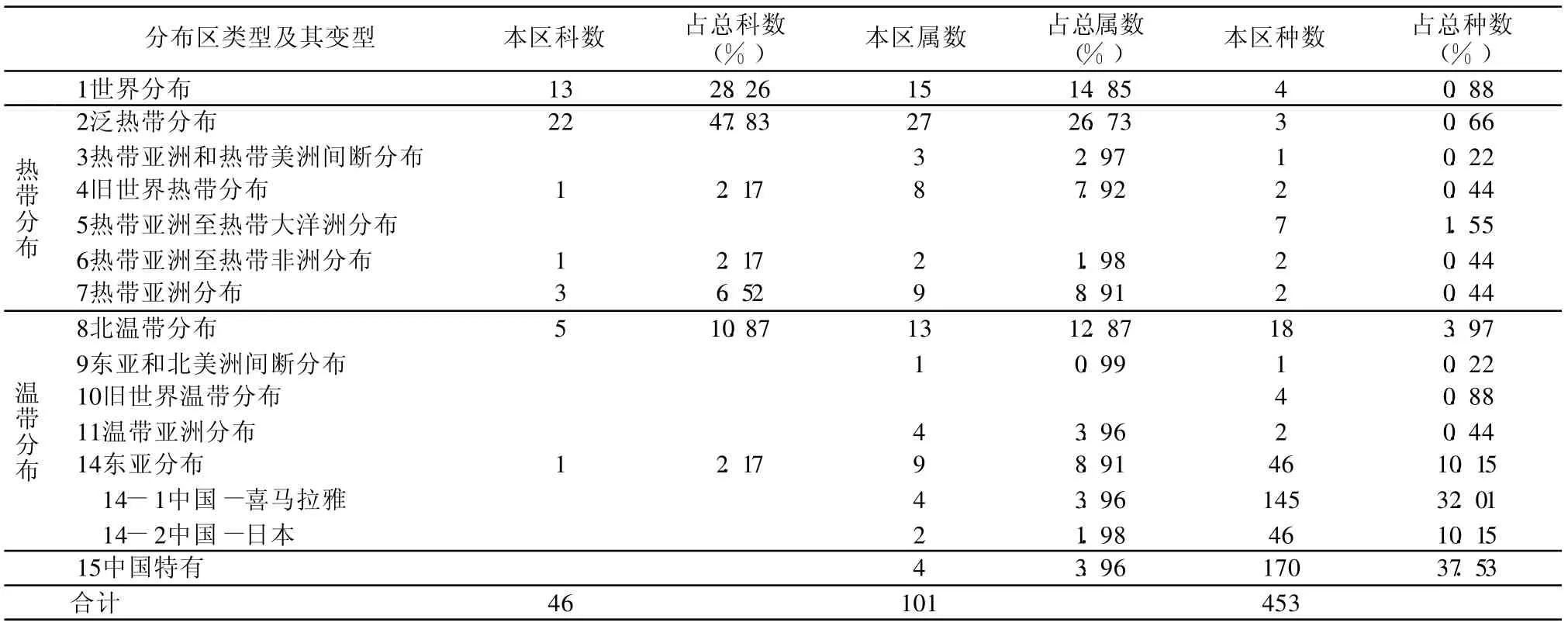

2.3 区系成分复杂,新老兼备

川西蕨类植物区系成分的复杂性表现在科、属及种 3个层面:(1)川西蕨类植物科的区系成分较为复杂。川西 46个蕨类植物科可以划分为 7个分布型,其中,世界分布有 13科;热带分布有 27科,可以分为 4个分布型;温带分布有 6科,可以分为 2个分布型;无中国特有科。(2)川西蕨类植物属的区系地理成分十分复杂。川西 101个蕨类植物属能划分为 11个分布型 2个变型,世界分布有 15属;热带成分有 49属,划分为 5个分布型;温带成分有 33属,划分为 4个分布型 2个变型;中国特有成分 4属。(3)川西蕨类植物在种级水平上,区系地理成分特别复杂。川西 453种蕨类植物可以划分为 13个分布型 2个变型,世界分布有 4种,热带分布有17种(6个分布型),温带成分有 262种(5个分布型2个变型),中国特有蕨类植物 170种(表 2)。

表 2 四川西部蕨类植物的分布区类型Tab.2 Areal types on ferns in Western Sichuan

川西地处横断山区的腹心地带,横断山 -喜马拉雅在未隆起前,除川滇古陆等小古陆外,基本上为海相环境(陶君蓉,2000;钟章成等,1979),到侏罗纪时大部分露出水面成为大块陆地,白垩纪时本区继续上升,此时印度板块从非洲大陆分离并向东北漂移,约在距今6 500万年前与亚洲板块相碰撞,其边缘部分俯冲插入亚洲板块之下,使喜马拉雅地槽隆起成山。印度板块又继续以每年约 50mm的速度向东推移,使青藏断块地壳增厚而发生强烈变形与抬升,条状断块向东南滑动,但受到刚性的四川断块和华北断块的阻挡,形成了南北向横断山脉(管中天,1982)。横断山 -喜马拉雅植物区系始于晚白垩纪和早古近纪(早第三纪),古植物资料表明在古近纪初期横断山 -喜马拉雅植物区系是同古地中海沿岸一致的以常绿阔叶林为主的暖湿植物区系,古近纪后期和新近纪(新第三纪)以后古地中海气候逐步旱化,原暖湿植物区系在地中海地区逐步消失逐步被现代旱生的地中海植物区系所取代,而在横断山及喜马拉雅和东亚其他地区原暖湿植物区系得以保存和发展,新近纪以后,旱生的现代地中海植物区系转向适应高山环境,现代横断山及东喜马拉雅的亚热带森林即是其后裔,逐步分化形成了现代的中国 -喜马拉雅成分(孙航,2002a,2002b)。该地区新构造运动强烈,垂直气候带变化明显、冰川多次进退,导致气候上下位移频繁,山区环境复杂,古特有成分得以保存和发展,新特有成分得以形成,使横断山区的植物区系具有新老成分并存和共同发展的区系特点(李锡文,1993);第四纪冰川未造成当时横断山区的植物灭绝的根本原因是由于该区的山脉河流均为南北纵列,植物可以随着冰川的进退而沿河谷往返迁移(管中天,1982)。

2.4 区系性质在不同分类等级上存在差异

川西蕨类植物热带成分科有 27个,温带成分科有 6个;热带成分属 49个和温带成分属 33个;热带成分的种和温带成分的种各占 17种和 262种。结果显示川西蕨类植物区系科和属以热带成分占优势,而种以温带成分为主。表明川西蕨类植物区系科、属、种之间地理成分性质存在分异现象。

2.5 区系具有交叉、过渡性

川西地处青藏高原向四川盆地和云贵高原的过渡地带,在中国植物区系划分中(吴征镒,1979),川西中部和南部属于泛北极植物区,中国 -喜马拉雅森林植物亚区中的横断山脉植物地区;川西的北部属于泛北极植物区,青藏高原植物亚区中的唐古特地区。川西的南端与中国 -喜马拉雅森林植物亚区中的云南高原地区濒临;川西的东南边与中国 -日本森林植物亚区中的华中地区交叉;川西的西部与中国 -喜马拉雅森林植物亚区中的东喜马拉雅地区临近。

此外,川西蕨类植物在科、属及种 3个分类学层面上的热带与温带成分都各占一定比例,反映了川西蕨类植物从低纬度、低海拔的热带性质向高纬度、高海拔的温带性质过渡的特点。再者,从川西分布的东亚成分可以看到,中国 -喜马拉雅分布和中国-日本分布在川西蕨类植物属和种两个层面上都具有,说明川西蕨类植物区系具有中国 -日本成分向中国 -喜马拉雅成分过渡的性质。

3 与国内其他地区的地理联系

多地区综合比较可以找寻研究地与其他地区在植物区系地理上的共同特性,探究一定空间尺度上植物区系地理的空间分布规律,揭示地区间植物区系地理的内在联系。

3.1 丰富度比较

采用综合系数法计算川西与其他 20个地区蕨类植物的丰富度(表 3),丰富度值越大表示蕨类植物相对于其他地区越丰富,可以看出,秦岭 -淮河以南的各省区,蕨类植物区系成分的丰富度都大于零;秦岭 -淮河以北的各省区,蕨类植物区系成分的丰富度都小于零,并且有随纬度的升高丰富度随之而减小的现象,说明蕨类植物区系成分南方比北方丰富。川西蕨类植物丰富度0.7052排第 8位,介于西藏和重庆之间,其丰富程度略高于平均水平。

3.2 种的相似性比较

川西与其他 20个地区蕨类植物种的相似性计算结果见表 3,数据显示出川西与西藏和云南在蕨类植物区系上亲缘关系都很近,在区系上与这两个地区有着广泛的联系,川西与西藏的相似性最高,共有种为第二多;而川西与云南的相似性第二高,共有种却为第一多,产生这种差异由于共有种数受比较地区面积大小的影响大些。不管是共有种,还是相似性系数,川西与北京、黑龙江和新疆都很低,因为川西与它们距离较远,自然在蕨类植物区系上联系较为疏远,区系上的亲缘关系就较远。与邻近地区的青海在共有种数和相似性系数上也是较低,这可能与青海的总体海拔高,生境的同质性也比川西高有关。

3.3 属级区系谱比较

川西与其他 10个省(区、市)蕨类属的各个地理分布类型(世界分布除外)所占百分率 FER值(表 4)显示蕨类植物分布主要以泛热带成分和北温带成分为主(图 1),中国北方地区温带性质明显,而南方地区热带性质明显。川西蕨类植物分布以泛热带成分、东亚分布、北温带成分为主,具有热带向温带过渡的性质。

表 3 川西与其他 20个地区蕨类植物丰富度比较Tab.3 Flora analysis of the abundance of ferns inWest Sichuan and other 20 areas

表 4 川西与其他 10个地区蕨类植物FER值比较Tab.4 Statistics on percentage of generic areal-types of ferns

图1 总体上属级各分布型所占比例Fig.1 Percentage of each generic areal-type

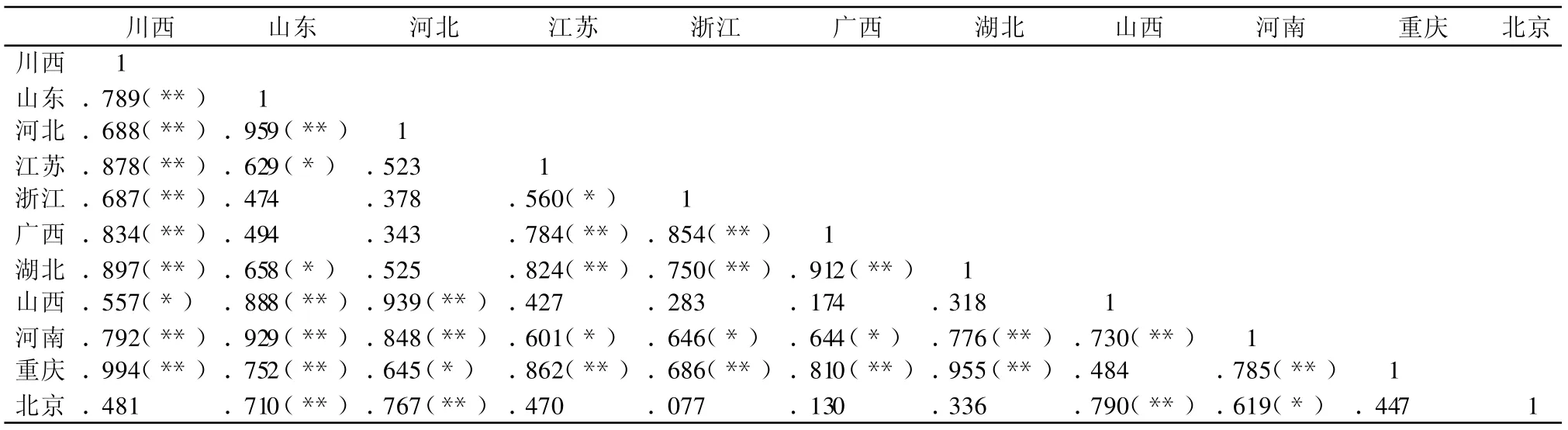

3.4 地区间蕨类植物区系相关性分析

基于 FER值,用 SPSS 13.0软件,计算 11个地区蕨类属级分布类型的相关系数(表 5)表明:除北京和山西以外,川西与其他 9个地区蕨类属级分布类型的相关性在 α=0.01水平上显著。树状聚类分析图(图 2)显示,北方地区属于温带性质聚成一类,南方地区以热带成分为主聚成一类,川西位于南方类群中,与江苏处于同一纬度线,属于从热带成分向温带成分过渡的地带。

表 5 川西与其他省(市、区)蕨类植物属区系成分多样性的相关性矩阵Tab.5 The correlationmatrix on diversity of floristic elements of ferns

图 2 川西与中国其他 10个省(市)蕨类植物的区系聚类分析图Fig.2 Cluster combination on generic areal-type of ferns among different districts

主成分分析(表 6)显示第 1和第 2主分量累计贡献率达 88.34%,PCA排序图(图 3)与相关性分析结果一致,明显分为北方和南方两大类。北方 5省市相邻,区系组成相似,同属冬季寒冷干燥夏季炎热地区;南方大类中,浙江、广西属泛热带成分地带归为一组,川西与其余地区(重庆等南方 4省市)区系成分相近,属于从热带向温带性质过渡的地区。

图3 川西地区与中国其它 10个地区蕨类植物区系PCA排序图Fig.3 Sketch on relation of generic floristics of ferns among different districts

表 6 川西与其他 10个地区的主成分分析分析结果(前 10个主成分)Tab.6 Principal component analysis on diversity of floristic elements of ferns

4 小结与讨论

川西蕨类植物热带成分科有 27个,温带成分科有 6个;热带成分属 49个和温带成分属 33个;热带成分的种和温带成分的种各占 17种和 262种。蕨类植物区系种类丰富,具有明显的重点科,大部分科内属、种贫乏;区系成分复杂,种的特有化程度高。地理成分相关性分析和主成分分析一致表明川西蕨类植物区系地理成分属于热带向温带性质的过渡特性,略接近我国南方蕨类植物区系性质。

研究首次发现,川西蕨类种的温带性质显著,而科及属热带性质明显,科、属与种在区系性质上存在分异。作者认为这种分异现象与地质历史有关,在印度板块与欧亚大陆碰撞而造成喜马拉雅及周边地区隆升前,川西植物区系中科、属及种都是以热带为主,随着川西的不断隆升,大多数热带性质的科和属尚未大量分化,而原来热带性质的种大部分被淘汰,其余则强烈分化为具有温带性质的特有种,以适应高山和峡谷的环境。对于东亚分布的两种变型,在属级和种级都存在,其中,中国 -日本变型有 2属和46种,中国 -喜马拉雅变型共有 4属和 145种,科级无此两种变型,反映出属和种的区系具有中国 -日本分布向中国 -喜马拉雅分布的过渡性,并以中国 -喜马拉雅成分占优势,这与川西处于横断山区的地理位置相吻合。

[1] 吴征镒.论中国植物区系的分区问题[J].云南植物研究,1979,1(1):1~22.

[2] 吴征镒.中国种子植物属的分布区类型[J].云南植物研究,1991,增刊Ⅳ,1~139.

[3] 卢纹岱主编.SPSS forWindows统计分析[M].北京:电子工业出版社,2000.

[4] 左家哺.植物区系的数值分析[J].云南植物研究,1990,12(2):179~185.

[5] 陶君蓉.中国晚白垩纪至新生代植物区系的发展演变[M].北京:科学出版社,2000,40~126.

[6] 钟章成,秦万成,徐茂其.四川植被地理历史演变的探讨[J].西南师范学院学报(自然科学版),1979,(1):1~13.

[7] 王荷生编著.植物区系地理[M].北京:科学出版社,1992.

[8] 何海,高信芬,刘庆.四川及重庆蕨类植物区系组成、特有现象和珍稀种类[J].长江流域资源与环境,2005,14(2):181~187.

[9] 中国科学院青藏高原综合科学考察队.横断山区维管植物(上)[M].北京:科学出版社,1993.

[10] 臧得奎.中国蕨类植物区系的初步研究[J].西北植物学报,1998,18(3):459~465.

[11] 孙航.北极 -第三纪成分在喜马拉雅 -横断山的发展及演化[J].云南植物研究,2002,24(6):671~688.

[12] 孙航.古地中海退却与喜马拉雅 -横断山的隆起在中国喜马拉雅成分及高山植物区系的形成与发展上的意义[J].云南植物研究,2002,24(3):273~288.

[13] 管中天.四川松杉植物地理[M].四川人民出版社,1982.

[14] 李锡文,李捷.横断山脉地区种子植物区系的初步研究[J].云南植物研究,1993,15(3)217~231.

[15] 钱翌.新疆的生物多样性及其保护对策[J].新疆农业大学学报,2001,24(1):49~54.

[16] 臧得奎,赵兰勇.山东省蕨类植物的区系分析,武汉植物学研究,1995,13(3):219~224.

[17] 唐伟斌,李海燕.河北蕨类植物区系研究[J],河北大学学报(自然科学版),2006,26(4):426~431.

[18] 王金虎,郝日明,汤庚国.江苏蕨类植物区系[J].云南植物研究,2007,29(2):137~144.

[19] 朱圣潮.浙江蕨类植物的数量统计分析[J].福建林学院学报,2003,23(1):39~43.

[20] 周厚高,黎桦,周琼,等.广西蕨类植物区系的基本特征[J].广西植物,2004,24(4):311~316.

[21] 郑洁华.湖北蕨类植物区系基本成分和主要特点的探讨[J].武汉植物学研究,1987,5(3):227~233.

[22] 谢树莲,凌元洁,李绍清.山西蕨类植物区系及分布特点的初步研究[J].植物研究,1993,13(1):93~99.

[23] 王遂义,薛金鼎,杨秋生,等.河南蕨类植物区系初步探讨[J].河南科学,1991,9(4):62~70.

[24] 李玉泉,何平,邓洪平,等.重庆地区蕨类植物区系的初步研究[J].植物研究,2005,25(2):230~235.

[25] 葛源,于明,刘全儒.北京地区蕨类植物区系分析[J].西北植物学报,2006,26(8):1657~1662.

[26] 廖文波,金建华,王伯荪,等.海南和台湾蕨类植物多样性及其大陆性特征[J].西北植物学报,2003,23(7):1237~1245.

[27] 廖文波,张宏达.广东蕨类植物区系的特点[J].热带亚热带植物学报,1994,2(3):1~11.

[28] 张耀甲.甘肃蕨类植物的地理分布及区系特点[J].兰州大学学报(自然科学版),1989,25(2):87~92.

[29] 吴玉虎.青海蕨类植物的种类、分布及其资源开发利用前景[J].青海环境,1997,7(2):60~64.

[30] 沈显生.苏、浙、皖蕨类植物区系的探讨[J].武汉植物学研究,2001,19(3):215~219.

[31] 朱有昌,吴德成,李景富,等.黑龙江省高等植物名录(二)[J].国土与自然资源研究,1982(3):40~58.

——唐天马长篇小说《横断山》简析