世博交通保障方案编制过程与思考

陆锡明 邵 丹

1 世博交通保障方案的编制背景

上海世博会持续时间长、客流规模大,完备的交通保障方案对于确保世博会顺利举办意义重大。世博交通保障方案自申博成功之日即开始编制,历时8年,并于2010年1月8日进行社会公示。

1.1 世博交通保障方案的定位

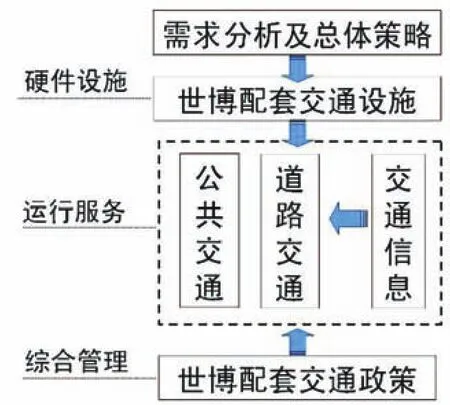

世博交通保障方案不同于传统的规划、运营或管理等专项方案,它是对世博交通保障各项筹备工作的总体统筹,是以推进方案建设落地为导向的实施方案,在方案推进协调过程中融合了规划、建设、运营管理等诸多专项业务工作。其主要内容涉及硬件设施、运行服务、综合管理三个层面,围绕总体保障策略,推进落实了交通设施建设、公共交通运营、道路交通组织管理、交通信息服务等四大核心保障任务,同时研究储备配套交通政策,调节应对交通供需矛盾(图1)。

图1 世博交通保障方案的构架

1.2 世博交通保障工作的历程

世博交通保障工作大致可以划分为4个阶段。第一个阶段为概念规划阶段(从2002-2004年),其主要工作是从宏观层面制定世博交通保障的总体策略和交通体系的发展框架。第二个阶段是总体规划阶段(2004-2006年),其主要工作是从中观层面提出各交通系统的规划要求。第三个阶段是专项方案的规划建设阶段(2006-2009年),其主要工作是从微观层面编制各交通系统分项的详细规划、建设计划、运力配置计划、交通管理规划等,并开展项目建设。第四个阶段是运营统筹阶段(2009-2010年),其主要工作是统筹世博交通保障筹备的相关工作,构建运营机制,并就落地方案进行优化完善。

从工作历程看,世博交通筹备工作的实质性启动是在第二个阶段,即通过围绕“十一五”计划统筹开展全市交通建设以及世博交通保障工作。

2 不同阶段规划重点及挑战

2.1 总体规划阶段——选址规划与交通需求特征的统筹

上海世博会举办的大背景是中心城特别是滨江地区的城市更新。会址原用地性质为传统工业用地,随着城市产业结构升级,其功能逐步衰退,并为大量居住、商办等用地所围合。世博会选址规划更多的是从带动城市发展考虑,通过世博会契机对既有用地进行功能置换,并带动越江桥隧、轨道交通等大批基础设施的建设。

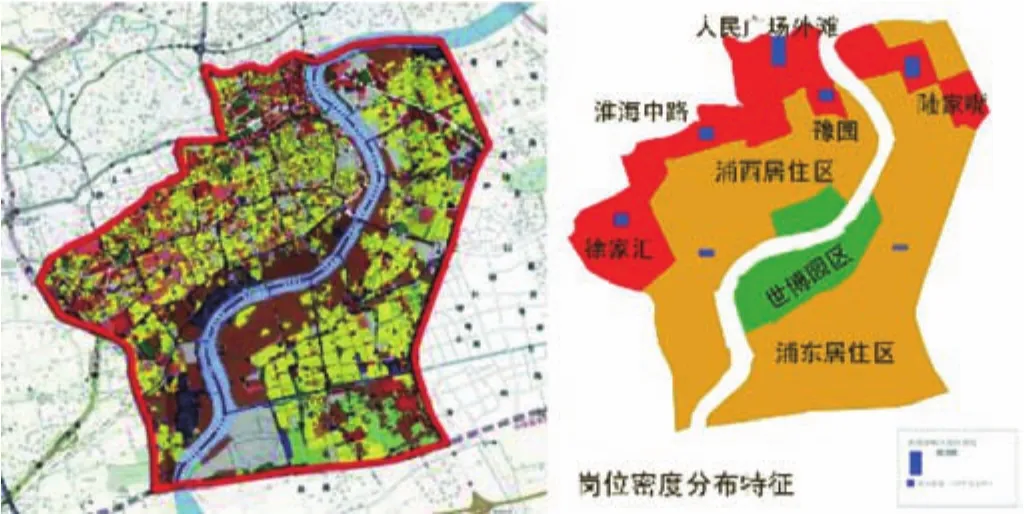

上海世博园区的外围区域为高度开发的建成区。我们对园区周边3~5Km范围的用地特征及岗位规模进行了统计,根据岗位密度将世博园区及周边区域分为7个区域,形成1核(世博园区)、2块(浦西、浦东居住区)、4中心(徐家汇、淮海中路、人民广场及外滩、陆家嘴等商业中心)的总体布局形态。4大就业岗位中心面积不足20Km2,岗位规模却高达95万个,其中人民广场及外滩区域岗位密度最大(图2)。

图2 世博园区周边区域用地及岗位特征

与用地性质相对应,该区域的交通流呈现“外紧内松”的特征,无论是轨道交通还是道路交通,客流拥挤或交通拥堵断面都在四大就业中心附近。而世博游客主要分布在距离园区5~10公里的范围内,必须穿越拥堵区域后抵达园区,以入场高峰20万人次/h的客流规模而论,在周边交通设施已经较为拥挤的情况下,必将进一步增加既有高峰断面的拥挤程度,对日常早高峰出行带来较大的压力。

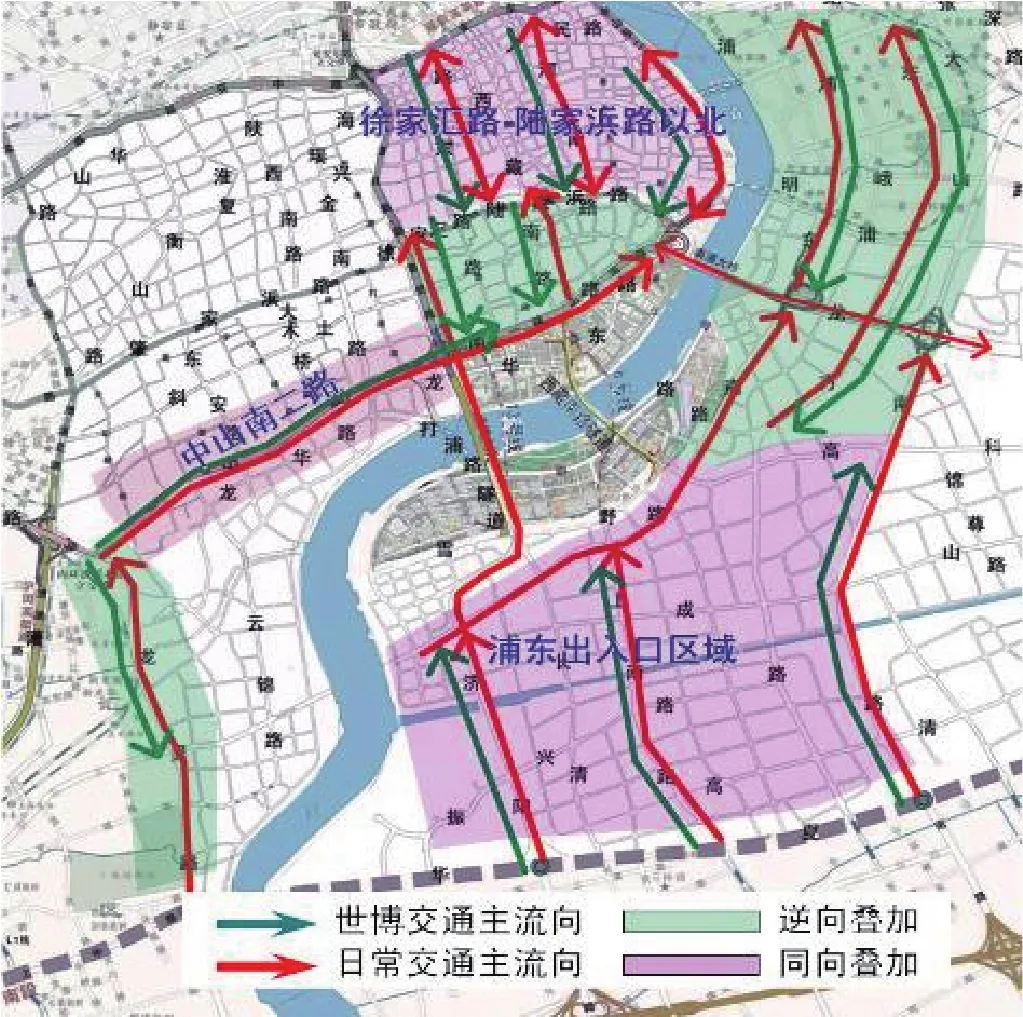

纵观国外世博会选址,大致包括选址于城市待开发区、既有公共场地或者会展设施,以及城市更新地区,实施难易程度由小到大。20世纪80年代后期的综合性世博会基本选址于城市郊区相对独立区域。上海世博会规模为历史之最,而选址于城市更新区域,与背景交通需求高度叠加,实施难度相当大,由此引发的交通问题非常复杂。基于选址与交通需求特征的客观情况,在总体规划阶段明确了以公共交通为导向的总体交通组织策略,在交通流空间组织上,强调通过外围区域的绕行组织,减少世博交通与日常交通的重叠(图3)。

图3 园区周边世博交通与日常交通流向叠加

2.2 设施规划建设阶段——基础设施规划与交通组织的统筹

上海市总体规划(2000-2020)、上海市第二次综合交通规划(2000-2020)、上海市城市交通白皮书(2000-2020)已经对2010年的用地发展和骨架交通设施进行了总体规划,基本明确了轨道交通、高速公路、快速路、对外枢纽的规模和形态。而世博会作为一个城市发展的重大事件发生在此类上位规划编制以后,既有规划项目中尚未充分考虑由世博会引发的交通组织问题,虽然后期通过调整建设计划,将部分相关远景交通设施提前实施,如轨道交通13号线、龙耀路隧道等,但与世博交通组织还存在一定的差距。

第一,既有道路交通网络与会展交通组织需要存在一定的差距。世博会原有出入口周边道路规划方案是以住宅为主要用地性质而配套的,除去区域过境路网体系和主干道外,呈现支次路多、路幅窄、断头路多的特征,断面形式多为2快2慢,甚至双向2车道机非混行,且世博周边区域大多为老小区,小区大多没有停车配建,近年来随着居民私家车拥有量的快速增长,路边停车现象突出,难以适应世博会举办期间大型活动中心及高级办公及展览区的交通需求。世博配套道路改善计划主要通过拓宽道路提升道路等级、打通断头路、新建道路等方式来提高地区网络的道路容量,考虑到园区周边路网的分流道路容量有限,主要通过大范围的区域路网分流引导,严格限制路边停车、车种限制等交通管理手段实现。

第二,公交设施布局与会展地块的交通组织缺乏衔接。从轨道交通看,虽然园区周边有5条轨道交通线路9个轨道交通站点可以通达园区,但从轨道交通站点与园区出入口的布局关系来看,在人流组织的连贯性上是缺乏衔接的。除去两个联系主出入口的西藏南路站、耀华路站在站台设计上考虑有地下通道与园区出入口直接连通外,其余站点多是位于出入口外围的站点,需要步行接驳,部分站点甚至距离园区出入口1Km以上,如高科西路站和南浦大桥站。一方面此类站点对客流的吸引力不高,游客更倾向于通过连通性好的站点进出园区,从而对主出入口造成较大集聚压力,另一方面即便引导游客从其他站点出站,但大量客流需要穿越地面道路到达出入口,对园区周边道路的交通秩序影响较大,在实际管理上存在较大安全隐患。为实现公交设施的均衡使用,世博交通保障方案在部分距离园区出入口较远的站点设置了短驳线,并强化信息发布引导,从而均衡游客的出行空间布局(图4)。

图4 园区周边轨道交通站点布局

第三,部分管理设施实施落地难度较大。相关道路设施、轨道交通等骨架性设施,在上位规划中总体预留了用地空间,而对于停车场、世博专用道、世博专线发车点等临时管理设施的用地落实往往存在较大困难。以世博停车场为例,根据世博详规,园区出入口附近规划了19个停车场,约可提供4,000个泊位。后期随着客流组织政策的变化,为缓解客流入场压力,更多地组织游客通过组团方式入园,需要进一步增加停车空间,通过在外围增设一定规模的临时大巴停车场,作为出入口停车场的补充。由于没纳入世博总体交通规划,其用地的落实难度较大,在建设、规划、管理、计划等多个管理部门的协调下,前后历时近1年,利用空置施工场地、拆迁用地、征用既有停车设施、搬迁苗圃等形式落实了9块场地,但外围停车场距离出入口1~6Km不等,客流通过接驳车、上下客分离组织等配套管理进行衔接。

2.3 运营实施阶段——交通要素与其他要素的统筹

交通是确保世博会正常运行的重要条件,但不是唯一条件。随着世博会筹办工作的不断深入,安全保卫要素日益成为世博筹备的第一要务,为确保安全需要采取对外道口逢车必检,轨道交通站点的入站安检、大客流预警分流等安保措施,而这对本来就缺乏弹性的设施保障能力提出更大的挑战。

以大客流预警管理为例。根据2006年世博园区控制性详规明确的出入口闸机安检标准,对应的安检时间为10秒/人,出入口安检能力达到20万人次/h,园外的交通设施运力也是按照20万人次/h的标准进行配置。而随着世博安保标准的提高,安检闸机的安检时间延长到17~20秒/人,导致园区出入口的安检能力降低30%~40%。内外交通供需不平衡问题凸显,游客通过轨道交通、常规公交和慢行交通方式向马当路、西藏南路、上南路和半淞园路等出入口集聚的风险较大,个别出入口的排队客流超出广场容纳能力,客流消散时间长达2~3小时。由此对交通运力提出削减发车班次,越站等组织需要,并考虑增加远端应急场地满足滞留游客等待的要求,应急场地主要利用远端站点及临时用地落实。

3 经验和启示

建成区背景交通需求大,大规模的用地功能置换开发将改变原区域的交通出行特征,开发地块周边交通由原先以过境为主的特征转变为以到发为主的特征。特别是会展、文体等大型公共用地开发项目的交通需求具有集散规模大,时间集中等特征,在交通特征上与周边建成区背景交通差别更大,有一定的独立性。通过世博交通保障的工作实践,对建成区用地开发的交通配套有几点体会:

第一,从更大的交通影响范围编制规划方案。建成区大规模用地功能置换开发,特别是会展、文体等大型公共活动用地开发项目对城市交通的影响将是全局性的。因此,配套交通体系规划不能仅仅局限于建设区域,应该从更大的交通影响区域着手,全面考虑开发区域对周边区域、全市交通、对外交通等不同层面交通体系的影响。世博交通保障方案即从组织管理需要,构建管控区(园区周边)、缓冲区(中环线以内)、引导区(中环线以外)三层次的规划体系,并结合不同圈层的交通需求叠加关系落实设施布局、运营及组织管理方案。

第二,全过程贯彻TOD开发理念。在宏观规划上,应倡导以公共交通为导向的用地开发,根据用地开发的不同规模选取不同等级的公共交通方式,大城市建成区的公共活动用地开发,应尽可能通过轨道交通等大容量公共交通设施引导用地开发。在微观设计上,要面向交通组织和管理开展交通设计,实现地块用地功能与交通功能的一体化。充分重视轨道交通站点、公交站点、步行、非机动车系统与地块建筑进出的衔接关系,特别是在轨道交通站点与地块的布局关系上,既要满足游客入场、离场的快速便利要求,又要充分考虑大规模客流集散安全因素。世博交通保障方案在宏观规划上以集约化交通为导向,在微观设计上虽然受制于上位规划的一些条件限制,但是努力通过开设短驳公交,合理规划步行流线等措施进行了弥补,总体适应了世博交通组织的要求。

第三,构筑多层次的路网体系规划。路网规划应与地块用地性质相适应,会展等大型公共活动交通需求规模大,辐射面广,在外部交通上要重点处理好地块与对外交通的关系、内外交通的衔接关系。首先,要围绕地块主要出入口,开辟与市区主要客流集散地、对外交通枢纽的快捷联系通道。世博交通保障方案即通过道路拓宽、提高道路等级、管理挖潜等手段满足地块开发的增量需求。再则,要优化内外交通的衔接关系。会展交通将产生大量的停车需求,入场高峰将大大降低地块边界道路的通行能力,可考虑预留辅道系统或设置内部平行道路,尽量将进出地块的交通与背景交通分离,减少交通叠加的相关影响。世博交通保障方案即通过大规模的区域路网分流,进出停车场路径优化等措施改善内外交通衔接,并减少对日常交通的影响。

第四,组织管理要求与交通规划的结合。传统的综合交通规划更加注重网络形态、设施容量的规划,偏重于城市空间结构形态的设计。而在会展等大型用地开发的项目上,规划只是其中的一个过程,而部分原来在布局规划层面没有得到充分重视的组织管理问题,可能逐步暴露,并日渐成为影响既有规划能否实施的焦点问题。因此在交通规划层面应充分考虑交通组织管理对用地、设施等规划要素的要求。世博交通保障方案即根据安保、道路组织等具体要求对规划方案进行了动态调整和优化。

[1]上海市城乡建设和交通委员会,上海市城市综合交通规划研究所.上海世博交通保障行动方案[R]. 上海:上海市城市综合交通规则研究所,2006.

[2]2005年日本国际博览会输送管理室.爱知世博会输送管理室业务记录[R]. 日本:日本国际博览会2005.

[3]上海世博会事务协调局交通管理部,上海市城市综合交通规划研究所.上海世博交通整合与修编研究[R].上海:上海市城市综合交通规则研究所,2008.

[4]上海市城市综合交通规划研究所,世博交通研究中心.世博交通保障方案技术报告[R]. 上海:上海市城市综合交通规则研究所,2009.

陆锡明

上海市城市综合交通规划研究所所长,教授级高级工程师

邵 丹

上海市城市综合交通规划研究所世博交通研究中心副主任

- 上海城市规划的其它文章

- 城市最佳实践区特色案例选介

- 海上城望——上海世博会沿江景观带雕塑