都邑的“市”胡人聚落与佛教

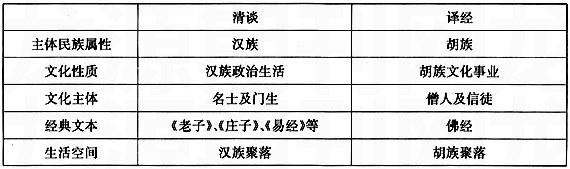

本文根据佛教僧团主体的民族属性,提出胡族佛教和汉族佛教两个概念,进而构建了汉地佛教史的理论框架:以胡族僧团为主导的“前史”和以汉族僧团为主导的“正史”。在此框架内,考证、审视了属于汉地佛教“前史”范围内汉魏西晋时期都城洛阳的“市”、胡人聚落与佛教的关系,认为可以将该时期的佛教行事大致限定在胡人从事商业活动和日常生活的聚落空间内。

关键词:市胡人聚落胡族僧团汉族僧团胡族佛教汉族佛教

作者:叶德荣,1962年生,少林文化研究中心研究人员。

我将汉地佛教史分为两个阶段:第一阶段是以胡族僧团为主导的胡族佛教时期,我称之为汉地佛教“前史”,第二阶段是以汉族僧团为主导的汉族佛教时期,我称之为汉地佛教“正史”。汉地佛教“前史”的胡族佛教,可以视为西域胡族佛教在汉地的延伸;汉地佛教“正史”的汉族佛教时期,则以东晋期释道安僧团形成并主导汉地佛教为标志。

佛教是西域胡族传统礼俗,故佛教不可能以独立的文化实体而传播,必须依附于奉佛习俗的胡族人群向外殖民方可实现。依常理推论,佛教传人中国汉地社会,应先以侨居汉地的胡族生活聚落为着落点,然后浸染周边汉族人群,并进一步被汉族人群所接受。由于有关中国早期佛教的文献,都是以汉字为载体、并且基本上都是由汉族士人记录下来的,所以,所描述的也就大多限于出现在汉族生活空间的经典传译、佛寺营建、僧人游化等情况,而对于侨居汉地的胡族聚落内部佛教实态,几乎一无所知。后世治中国佛教史者大多直接从汉人奉佛开始,遮蔽了佛教传入中国汉地前期侨居汉地胡族奉佛的这一段“前史”,因而也模糊了中国佛教的基本面貌。

西汉武帝时期张骞通西域后而形成的“丝绸之路”,是人类社会走向全球化的一次大脉动。记载中古时期西域诸国(特别是葱岭以西诸国)历史的汉籍屡记西域胡人“好货利”,“善市贾”,“利之所在,无所不到”。故西域胡人不远万里,前赴后继,来到中原地区,从事商业活动,乃至滞留繁衍殖民,形成胡人聚落,大多与中国中古时期的“市”——特别是都邑的“市”,存在着直接的联系。而有奉佛习俗的西域商胡来到中原地区后,自然也带来了佛教。所以,将佛教与都邑的“市”、胡人聚落等联系起来加以考察,也许能为我们带来一幅更为广阔的图景,同时也可能形成审视佛教的新视点。

洛阳为东汉、魏、西晋三朝都城,是当时中国政治、经济和文化的中心。都城洛阳不仅是该时期中国汉地的佛教中心,也是“丝绸之路”东端的商业网络中心枢纽。本文通过“佛寺一聚落一市场”三棱镜,重新透析东汉、魏、西晋时期都城洛阳佛教。

一、佛教初传中原地区时的社会环境

在研究中古时期中原国家与西域胡族的关系时,我们必须首先考虑到先秦以来中原国家对于西域胡族的传统观念环境。周代以来,在传统的国家空间“五服”观念影响下,尤其是汉代儒教国家化完成以后,已经形成中原国家本位意识。在儒家观点看来,西域胡族(包括佛教僧侣)便是“声教不及”的“荒服之宾”了。所以,中原国家招徕四夷,宣威纳贡,实为怀柔远方。而四夷来到中国,则被视为“慕义而至”。

梁释僧事占《弘明集》卷12《桓玄与王令书,论敬王事》中说:

曩者晋人,略无奉佛。沙门徒众,皆是诸胡,且王者与之不接。故可任其方俗,不为之检耳。

毫无疑问,在当时传统的中原士族观念中,西域商胡及僧人亦归于市井“小人”阶层。晚至萧梁时期,南朝士人仍持此观念,见于《南史》卷70《郭祖深传》所录传主谏梁武帝佞佛书:

夫君子小人,智计不同,君子志于道,小人谋于利。志于道者,安国济人;志于利者,损物图已。道人者,害国小人也;忠良者,捍国君子也。

现存文献记载的汉晋间汉族“君子”奉佛事迹中,为什么总带着明显的“负面”印象?最为人知的例子便是东汉楚王英奉佛,据《后汉书》卷42《楚王英传》:

英少时好游侠,交通宾客。晚节更喜黄老,学为浮屠,斋戒祭祀。八年(65),诏令天下死罪入缣赎。英遣郎中令奉黄缣白纨三十匹。……国相以闻,诏报曰:“楚王诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠,洁斋三月,与神为誓,何嫌何疑,当有悔吝?其还赎,以助伊蒲塞、桑门之盛馔。”因以班示诸国中傅。英后遂大交通方士,作金龟玉鹤,刻文字以为符瑞。十三年(70),男子燕广告英与渔阳王平、颜忠等造作图书,有逆谋,事下案验。有司奏英招聚奸猾,造作图谶,擅相官秩,置诸侯王公将军二千石,大逆不道,请诛之。帝以亲亲不忍,乃废英,徙丹阳泾县,赐汤沐邑五百户。遣大鸿胪持节护送,使伎人奴俾工技鼓吹悉从,得乘辎靳,持兵弩,行道射猎,极意自娱。男女为侯主者,食邑如故。楚太后勿上玺绶,留住楚宫。明年,英至丹阳,自杀。立三十三年,国除。

楚王英于建武十七年(41)进爵封为楚王,二十八年(52)就国,可知传中谓其“少时好游侠,交通宾客”,“招聚奸猾”,应在洛阳生活时期。本传未言楚王英“交通宾客”、“招聚奸猾”与晚年奉佛的因果关系,但参照济南王康行迹,似有可比之处,上引同书同卷《济南王康传》:

康在国不循法度,交通宾客。其后,人上书告康招来州郡奸猾渔阳颜忠,刘子产等,又多遗其缯帛,案图书,谋议不轨。事下考,有司举奏之,显宗以亲亲故,不忍穷竞其事,但削祝阿、隰阴、东朝阳、安德、西平昌五县。建初八年,肃宗复还所削地,康遂多殖财货,大修宫室,奴婢至千四百人,厩马千二百匹,私田八百顷,奢侈恣欲,游观无节。

窃疑楚王英亦有“多殖财货”之背景,因而“交通方士”,进而“诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠”。

第二个例子是三国笮融奉佛,据《后汉书》卷73《陶谦传》:

陶谦字恭祖,丹阳人也。少为诸生,仕州郡,四迁为车骑将军张温司马,西讨边章。会徐州黄巾起,以谦为徐州刺史,击黄巾,大破走之,境内晏然。……是时,徐方百姓殷盛,谷实甚丰,流民多归之。……初,同郡人笮融,聚众数百,往依于谦。谦使督广陵、下邳、彭城运粮。遂断三郡委输,大起浮屠寺。上累金盘,下为重楼,又堂阁周回,可容三千许人,作黄金涂像,衣以锦彩。每浴佛,辄多设饮饭,布席于路,其有就食及观者且万余人。及曹操击谦,徐方不安。融乃将男女万口、马三千匹走广陵。广陵太守赵昱待以宾礼。融利广陵资货,遂乘酒酣杀昱,放兵大掠,因以过江,南奔豫章,杀郡守朱皓,入据其城。后为杨州刺史刘繇所破,走入山中,为人所杀。

丹阳为楚王英流放地。至汉末乱世,丹阳人笮融聚集流民,又大举佛事,可见此地已有“奉佛传统”。但将“奉佛传统”归之于120年前楚王英,理由似嫌单薄,不如推求彭城、丹阳地区商胡聚落存在之背景。

第三个例子是愍怀太子奉佛,《晋书》卷53《愍怀太子传》:

愍怀太子通,字熙祖,惠帝长子,母日谢才人。……及长,不好学,惟与左右嬉戏,不能尊敬保傅。……于是慢弛益彰,或废朝侍,恒在后园游戏。爱埤车小马,令左右驰骑,断其鞅勒,使堕地为乐。或有犯忤者,手自捶击之。性拘小忌,不许缮壁修墙,正瓦动屋。而于宫中为市,使人屠酤,手揣斤两,轻重不差。其母本屠家女也,故太子好之。又令西园卖

葵菜、蓝子、鸡、面之属,而收其利。

愍怀太子好市贪利之情,跃然纸上。以“宫中为市”娱情取乐,其源也远,其流也长。愍怀太子大概为了增加宫市趣味,很有可能在“宫中为市”同时,还招引胡贾入宫市,进而引进佛教习俗。愍怀太子在宫中建佛塔,供奉佛经,见北魏郦道元《水经注》卷16《谷水》条:

谷水又南,迳白马寺东。昔汉明帝梦见大人,金色,项佩白光,以问群臣。或对曰:“西方有神,名日佛,形如陛下所梦,得无是乎?”于是发使天竺,写致经像。始以榆楼樸盛经,白马负图,表之中夏,故以白马为寺名。此榆檬后移在城内愍怀太子浮图中,近世复迁此寺。

本传不记愍怀太子奉佛事迹,但谓其“小字”为“沙门”,或可能缘于母家,与洛阳市井奉佛胡贾有所交接,沾染奉佛习俗。愍怀太子后遭贾后谋杀。

第四个例子是石崇奉佛,《晋书》卷33《石崇传》:

崇颖悟有才气,而任侠无行检。在荆州,劫远使商客,致富不赀。征为大司农,以征书未至擅去官免。顷之,拜太仆,出为征虏将军,假节、监徐州诸军事,镇下邳。崇有别馆在河阳之金谷,一名梓泽,送者倾都,帐饮于此焉。至镇,与徐州刺史高诞争酒相侮,为军司所奏,免官。复拜卫尉,与潘岳谄事贾谧。谧与之亲善,号曰“二十四友”。广城君每出,崇降车路左,望尘而拜,其卑佞如此。财产丰积,室宇宏丽。后房百数,皆曳纨绣,珥金翠。丝竹尽当时之选,庖膳穷水陆之珍。与贵戚王恺、羊琇之徒以奢靡相尚。

石崇后因“财产丰积”遭人诬害,斩于东市。本传虽未明言石崇财产正常来路,但亦有所透露:

尝与王敦入太学,见颜回、原宪之象,顾而叹曰:“若与之同升孔堂,去人何必有间。”敦曰:“不知余人云何,子贡去卿差近。”崇正色曰:“士当身名俱泰,何至甕牖哉!”

王敦比石崇为子贡,子贡以经商著名,盖石崇与商业有很深关系矣。本传亦未及奉佛事,但见之于《弘明集》卷1《正诬论》,谓“石崇奉佛亦至,而不免族诛云云”。

上举四位奉佛汉人——其中至少有三个是属于“君子”阶层,或好市井,或“招聚奸猾”,或聚众寇盗。这些佛教初传汉地时期汉族“君子”奉佛史实之所以给人“负面”印象,其中是否包含着“君子”交往“失类”的意思呢?特别是东汉光武朝“沛王案”后,“旧防”严紧,封王“交通宾客”或官员“交通财贿,共为奸利”,理应“案律治罪”的。

问题在于,汉地社会至迟自周代以来即以农业立国,故形成抑商的环境,市井商人社会地位很低;但商胡所出的西域地区,大多以商业为本,胡人“善市贾”,重商尚利,商人在西域社会的地位并不低。所以,当西域商胡及其佛教进入汉地社会环境后,尤其是胡族在中原建国时期,城市商业的繁荣、商人的“逾制”、佛寺的大肆兴建、邑义组织的兴起等等,是与胡化力量的展开联系在一起的,如北魏都城洛阳的商业景象以及大商人刘宝等“工商上僭”的作派,北齐商胡后裔和士开把持朝政,导致“州县职司多出富商大贾”的局面。

值得进一步指出的是,佛教在印度的形成和展开是与商业阶层存在着深刻的联系。佛教与商业的联系,也成为佛教的基本性格之一。毫无疑问,常见以“祗园故事”加以通俗表达的佛教“施财”观念,正是以商业环境为背景的。佛教戒律尽管禁止僧侣积累私财,但鼓励并大肆聚敛“佛财”。所以,佛教传人汉地社会以来,受到汉地舆论最激烈批评之一,就是佛教的“奢靡”。可以说,自佛教传人汉地以来,批评佛教“奢靡”的言论就一直没有停歇过。梁释僧佑《弘明集》卷1所收《正诬论》(未详作者)引时人批评佛教言论云:

(佛教)道人聚敛百姓,大构塔寺,华饰奢靡,费而无益云云。

又,同书卷8刘勰《灭惑论》引《三破论》云:

《第一破》曰:(佛教)入国而破国者。诳言说,为兴造无费,苦克百姓,使国空民穷。众所周知,唐武宗灭佛的最主要原因,也是“恶僧尼耗蠹天下”。上引佛教初传汉地汉人奉佛四例,亦均与“奢靡相尚”联系在一起的。

二、洛阳的“市”、胡人聚落和佛寺

奉佛胡族在洛阳的佛教行事,至迟可以追溯到东汉桓帝时期,《出三藏记》卷13《支谶传》:

支谶本月支国人也。操行淳深,性度开敏,禀持法戒,以精勤著称。讽诵群经,志存宣法,汉桓帝末,游于洛阳。

又,同书同卷《支谦传》:

支谦,字恭明,一名越,大月支人也。祖父法度,汉灵帝世,率国人数百归化,拜率善中郎将。越年七岁,骑竹马戏于邻家,为狗所啮,胫骨伤碎。邻人欲杀狗取肝傅疮,越曰:“天生此物为人守吠,若不往君舍,狗终不见啮。此则失在于我,不关于狗。若杀之得差,尚不可为,况于我无益,而空招大罪?且畜生无知,岂可理责?”由是村人数十家感其言,悉不复杀生。……(越)十岁学书,同时学者皆服其聪敏。十三学胡书,备通六国语。初灵桓之世,支谶译出法典,有支亮纪明资学于谶,谦又受业于亮。博览经籍,莫不究练,世间艺术,多所综习。

从支谦“受业于亮”,“支亮资学于谶”的关系来看,其祖父于“汉灵帝世”,“率国人数百归化”的地点为东汉首都洛阳,应是没有问题的,也就是说,在东汉后期,洛阳已经存在奉佛胡人侨居聚落,其规模为“村人数十家”。汉文古籍直接记载胡人聚落材料极少见,1907年敦煌出土的粟特文信札第2号包含有西晋末年胡人聚落规模材料,有参照价值:

有一百名来自萨马尔罕的粟特贵族,现居黎阳(今河南浚县),他们远离家乡,孤独在外。在口有四十二人。

材料中的“一百名”、“四十二人”,是否可以理解为“一百名”、“四十二人”的商胡?是否也可以分别转换为大约“一百户”和“四十二户”规模的商胡聚落?

依西域佛教礼俗,奉佛胡人会在其聚落中建立佛寺。反过来说亦然,佛寺所在,应该亦正是奉佛胡人聚落所在。上世纪20年代,洛阳曾出土后汉灵、献时期的怯卢文题记石井栏。据林梅村先生重新解读,内容为:

唯……年……第十(五)15(日),此寺院……顺祝四方僧团所有(僧)人皆受敬重。怯卢文为当时贵霜帝国的官方文字之一,故此怯卢文题记石井栏,是洛阳存在胡人聚落与佛寺的有力物证。可惜怯卢文题记石井栏出土地点无明确记录。

梁释僧祐《出三藏记》卷7《魔逆经记》:

太康十年(289)十二月二日,月支菩萨法护手执梵书,口宣晋言,聂道真笔受,于洛阳城西白马寺中始出。折显元写,使功德流布,一切蒙福度脱。

此处“洛阳城西之白马寺”,即世传中国最早佛寺之洛阳白马寺应是没有问题的,北魏杨街之《洛阳伽蓝记》卷4《城西》:

白马寺,汉明帝所立也,佛入中国之始。寺在西阳门外三里御道南。

世传洛阳白马寺前身为鸿胪寺,是汉代接待外国宾客的国家外事机构,其中当有可信的成分。因为鸿胪寺作为国家外事机构,应配置有邸舍,用于外国使者及商客食宿;甚至有库房,用于存放贡物或货物。鸿胪寺的邸舍,成为最初聚集西域胡人(包括商胡和僧人)的地方,成为胡人进入中原国家最初的落脚点。随着胡人的增加,其留居点向鸿胪寺周边扩散,便形成了相对集中的胡人活动区域。白马寺前身是否为鸿胪寺,需要有说服力的材料来证实,但白马寺处在鸿胪寺为中