川西须家河组二段超致密储层有效性测井综合评价

曾焱李涛叶素娟

1.成都理工大学能源学院 2.中国石化西南油气分公司勘探开发研究院

川西须家河组二段超致密储层有效性测井综合评价

曾焱1,2李涛2叶素娟2

1.成都理工大学能源学院 2.中国石化西南油气分公司勘探开发研究院

曾焱等.川西须家河组二段超致密储层有效性测井综合评价.天然气工业,2010,30(6):35-38.

四川盆地西部上三叠统须家河组二段低孔低渗储层非均质性极强,传统的储层有效性测井评价技术方法的适用性受到制约,寻找一套切实有效的测井解释评价技术对解决该区面临的储层综合评价、天然气增储上产等问题有着重要的意义。为此,采用了常规与特殊测井资料相结合,以宏观与微观地质特征研究成果为切入点,寻找测井信息能描述二者具有统一关系的解释模式,建立了一套储层参数确定、流体性质判别、裂缝识别等表征储层储集特征的定性分析与定量计算的评价方法,并在此基础上结合钻井、录井信息,对单井储层进行综合解释,从而达到准确识别储层有效的目的。采用该方法,对川西新场地区须二段储层进行了单井测井精细解释评价,符合率大大提高,地质效果明显。验证了该方法的适用性和有效性。

四川盆地 西 晚三叠世 低渗透储集层 孔隙度 地质特征 测井 识别 评价

1 地质特征

1.1 岩石及物性特征

川西新场须家河组二段发育辫状河三角洲平原和前缘河道以及前缘河口沉积,砂体发育、厚度较大,储层岩性为浅灰色中粒岩屑石英砂岩,储集空间主要为粒内溶孔、粒间孔和粒间溶孔,次为微孔和沿颗粒分布的一些微裂缝,储集空间类型为裂缝—孔隙型;储层物性差岩心分析储层孔隙度最大为12.28%、最小为0.34%、平均为3.36%;渗透率最大为526.488mD、最小为0.00019mD、平均0.064mD,属于特低孔致密储层。

1.2 渗流特征

由须二段储层孔隙度与渗透率的关系图(图1)可见,随着孔隙度的增大渗透率有变好的趋势,但孔渗相关性较差,这说明须二段储层基质孔渗相关性较好,同时储层存在一些与孔隙空间关系较小的额外渗滤通道,这些渗滤通道使得须二段渗透率值的增加对孔隙度增加的依赖很小。由薄片鉴定可推断新场须二段储层的额外渗滤通道为裂缝(图2)。工业气流的产出对裂缝的依赖程度很高[1-3]。

图1 须二段储层孔隙度与渗透率关系图

2 储层参数预测

新场须二段目前的勘探开发结果表明:这些相对优质的储层段有着较为复杂的气水分布规律,准确计算地层的地球物理参数是对储层精细评价的首要工作。以往的研究是在假定储层参数所对应测井特征具唯一性的前提下进行的,由此得到的参数值在精度上存在误差的较大,究其原因有:①由于每种测井方法在理论上只是表征岩石物理性质的某一主要方面,但其影响因素又是多方面的;②由于此类超致密、高温、高压、非均质复杂地层,尽管取心样品在不断增多,但具代表性的取心井段甚少,对模型的修正与完善也只是停留在原技术方法基础上,并不具普遍适用性;③对于这类超致密裂缝—孔隙型储层其饱和度和渗透率的计算本身也属于世界级的难题,加之本研究区没有做密闭取心工作,对计算的结果也就无法进行检验与校正。鉴于此状况,应加强研究、总结。

图2 须二段储集空间图版

2.1 孔隙度计算

从微观地质特征入手,薄片鉴定、扫描电镜和X—衍射的结果发现,须二段砂体内的泥质含量极低,黏土矿物以伊利石为主,其次为绿泥石,其中伊利石以片状、毛针状、束状或集合体状充填于孔隙或围绕颗粒边缘的形式存在,绿泥石以孔隙衬里和孔隙充填形式存在,对储层有建设性作用。为此,在体积模型的基础上,将泥质赋存方式分为结构泥、分散泥和层状泥3类,各自在宏观物理量的贡献分别为:结构泥质作为骨架存在,不影响孔隙度大小;分散泥质占据孔隙的一部分;而层状泥可视为另一骨架岩性。将这3种类型与测井信息结合,分别建立不同的计算模型(表1),再与实际岩心刻度,就可较准确地计算孔隙度参数。

表1 须家河组储层孔隙度参数计算模型表

2.2 渗透率估算

众所周知,渗透率的大小主要取决于孔隙度的大小和孔隙的几何形状,通过对须二段大量的铸体薄片观察分类后,建立了与微裂缝发育程度有关的孔隙度与平均渗透率之间的关系(图3),其中渗透性最好的是由黑色曲线代表,绿色曲线表示最为致密,橙红色曲线表示在显微镜下可见孔隙连通性较差,未见或有极少微裂缝,喉道发育差;蓝色曲线则代表有少许喉道或微裂缝连通,将测井曲线与之进行综合标定后,可计算得到不同孔隙结构及裂缝发育程度下的地层渗透率。

图3 须二段孔隙度—渗透率关系图

2.3 含水饱和度计算

根据物性及孔隙结构条件分析,须二段属于含少量(或不含)泥,超低孔隙以裂缝—孔隙型为主的储集层,因而选用阿尔奇公式:。本次研究共送岩电实验样品31个,受取心段和岩心物性变化梯度的限制,没有再将其细分为各小层砂组。考虑以往常温常压条件下的样品结果不符合真实地层条件、结果数据可塑性大等因素,此次研究采用了模拟地层的实验条件来确定阿尔奇公式中的m、n、a、b值[4]。

3 流体识别

3.1 孔隙度—含水饱和度交会法

根据阿尔奇的经典公式可以知道:如果储层只含束缚水,在φ—Sw交会图中的交会点呈近双曲线分布规律,说明储层只含束缚水,不含可动水,储层为气层(图4);如交会点不呈近双曲线分布规律,说明储层不仅含束缚水,还含可动水,储层为水层或气水同层(图5)。

图4 川X8井气层φ—Sw交会图

3.2 等量刚孔隙度重叠法

其原理是基于在相同的渗储条件下,孔隙度测井对水层与对气层的响应变化有一定差异基础上。当井壁周围地层孔隙空间中含有残余天然气时,补偿中子测井所测得的孔隙度远低于纯地层孔隙度(即地层含纯净水时的孔隙度),残余气饱和度越高其中子测井孔隙度比纯地层孔隙度下降越多,其两者等量刚的差异即能体现流体性质。由于研究区密度受井眼影响较大,所以将标准化后的声波、中子重叠作为识别天然气信息的主要指标。

4 裂缝评价

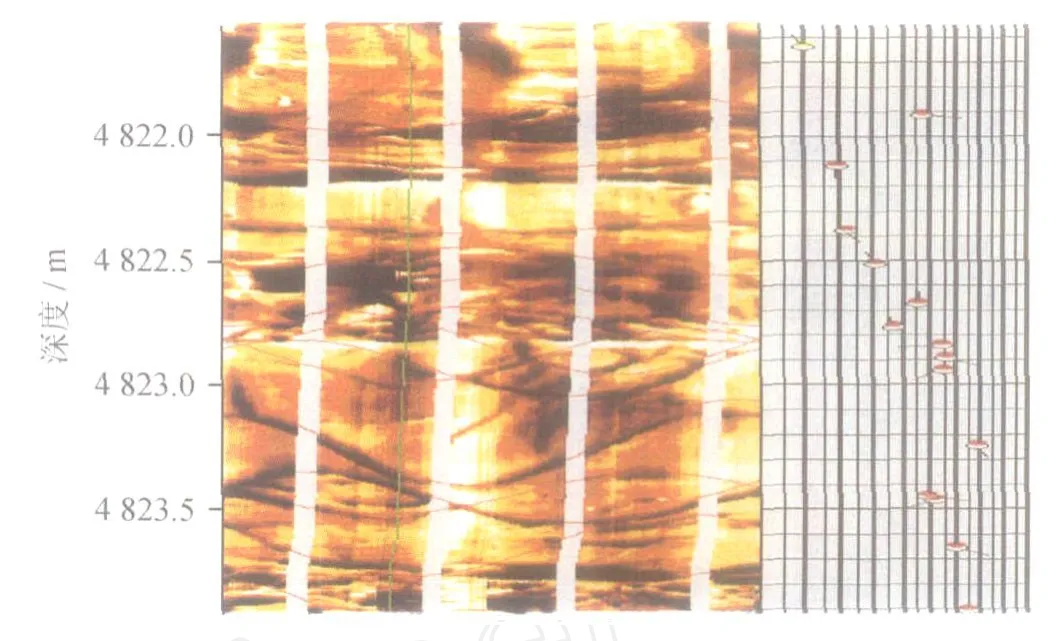

4.1 成像测井裂缝识别

按声电成像测图像颜色的深浅,可以直观、清晰地拾取裂缝发育的条数和裂缝的倾角,这是最有力的裂缝识别手段。通常成像测井分辨裂缝的类型有:高角度缝、低角度缝、网状缝3大类,同时可以直观显示其有效性,图6是X856井产层段裂缝成像测井图,清楚地展示了裂缝的各类型。

图6 X856井网状缝影像特征图

4.2 裂缝参数估算

从成像资料可以定量计算裂缝孔隙度、张开度、裂缝密度、裂缝产状等参数,其原理是在成像测井图上识别裂缝,然后针对 FMI成像仪器由数值模拟得来的[5],具体公式为:

式中:W为裂缝张开度;c为系数,完全取决于FMS成像测井仪器的具体结构,μm-1;b为系数,完全取决于FMS成像测井仪器的具体结构,无量纲;A为由裂缝造成的电导异常面积;Rxo为裂缝岩石骨架电阻率,Ω ·m;Rm为裂缝中流体电阻率,Ω·m。

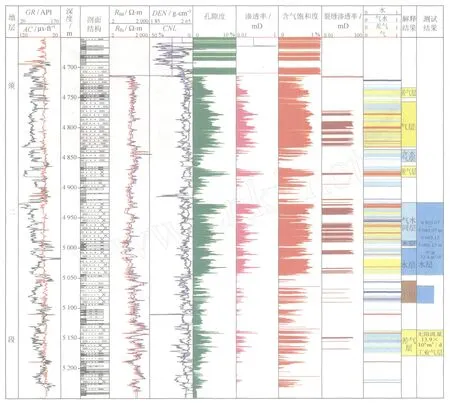

5 储层有效性综合评价

将上述方法得到的定性、定量结果进行综合分析评价,并结合测试结果,可对储层进行有效性识别。图7是川5井综合评价图。该井显示须二段上部储层物性、天然气、裂缝匹配关系较好,而含水夹层对应裂缝不发育段,故解释该层为气层,原始状态不产水;中上部储层段有含水夹层且对应裂缝发育,综合解释该层为含水气层;中下部含气性差,以含水夹层为主,裂缝发育,综合解释该层为含气水层;下部以含水层为主,综合解释为含水层;底部砂层有一定的裂缝发育,流体局部含气,综合储层参数综合解释为差气层。测试时对该井进行了两次射孔测试,第一次对5157~5180m进行测试,获天然气产量8.58×104m3/d;第二次对4925~5045m和5063~5092m进行测试,结果产水量72.4m3/d,后经生产测井证实主产水层为5033~5044m和5073~5091.7m。该井的精细评价结果得到了很好的地质印证[6-7]。

图7 川5井精细评价解释成果图(注:1ft=30.48cm)

6 结论

1)宏观与微观地质认识的统一性,是测井储层有效性评价研究的核心方法。

2)储层参数的精细研究为提高非均质复杂油气藏的识别提供了更合理的地球物理数据信息。

3)对储层参数、流体、裂缝的正确认识评价是对此类低孔渗储层是否具有效性判断的3个重要条件,缺一不可。

[1]王胜.新场气田精细描述[R].成都:中国石化西南分公司勘探开发研究院,1998.

[2]READING H G.沉积环境与相[M].周明鉴,译.北京:科学出版社,1985.

[3]吕正祥.孝泉—新场—合兴场地区须家河组储层成岩特征与有利储集带展布研究[R].成都:中国石化西南分公司勘探开发研究院,2006.

[4]杨百全,黄华梁,李玉华.低渗透储层特征参数研究与应用[J].天然气工业,2001,21(2):32-35.

[5]谭廷栋.裂缝油气藏测井解释模型与评价方法[M].北京:石油工业出版社,1987.

[6]陈颖莉,顾阳,陈古明,等.川西坳陷邛西构造须二段裂缝特征及期次探讨[J].天然气工业,2008,28(2):46-50.

[7]欧阳建.石油测井解释与储层描述[M].北京:石油工业出版社,1994.

(修改回稿日期 2010-04-22 编辑 韩晓渝)

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.06.009

Zeng Yan,senior engineer,born in1973,is engaged in research of hydrocarbon accumulation and oil and gas field development.

Add:No.116,North Sec.4,First Ring Rd.,Chengdu,Sichuan610083,P.R.China

Tel:+86-28-83355259 E-mail:litao503@126.com

Comprehensive logging evaluation of effectiveness of super-tight reservoirs in the second member of the Xujiahe Formation,western Sichuan Basin

Zeng Yan1,2,Li Tao2,Ye Sujuan2

(1.School ofEnergy Resources,Chengdu University ofTechnology,Chengdu,Sichuan610059,China;2.Ex ploration&Development Research Institute,Sinopec Southwest B ranch Company,Chengdu,Sichuan610051,China)

NATUR.GAS IND.VOLUME30,ISSUE6,pp.35-38,6/25/2010.(ISSN1000-0976;In Chinese)

Reservoirs in the second member of the Upper Triassic Xujiahe Formation in the western Sichuan Basin are featured by lowporosity,low permeability and strong heterogeneity,constraining the conventional logging evaluation of reservoir effectiveness. Therefore,developing a set of practical logging evaluation techniques is of great significance for comprehensive reservoir evaluation as well as gas reserve growth and production increase.By integrating conventional and special logging data,we define a log interpretation mode that can describe the relationship between macroscopic and microscopic geological features.A set of appraisal methods are presented for quantitative and qualitative description of a reservoir such as defining reservoir parameters,identifying fluid properties, and recognizing fractures.The description result,in combination with drilling and logging data,is used to perform an integrated interpretation of reservoirs in a single well.This method is applied to fine logging evaluation of reservoirs in the second member of the Xujiahe Formation in a single well in the Xinchang area,western Sichuan Basin.The coincidence rate of interpretation results is significantly improved,indicating that this method is effective in logging evaluation of super-tight reservoirs.

Sichuan Basin,west,Late Triassic,low permeability reservoir,porosity,geological feature,logging,identification,evaluation

book=35,ebook=196

10.3787/j.issn.1000-0976.2010.06.009

曾焱,1973年生,高级工程师,硕士;从事油气藏成藏与油气田开发研究工作。地址:(610083)四川省成都市一环路北四段116号中国石化西南油气分公司勘探开发研究院。电话:(028)83355259。E-mail:litao503@126.com