活态文化:仡佬毛龙节

■ 文/余未人

活态文化:仡佬毛龙节

■ 文/余未人

在民间,毛龙从扎制到舞动都处于一种自然、自发的传承状态,没有专门拜师传承的习俗,也没有秘不示人的诀窍。而且这项活动不仅在仡佬族中盛行,周边的侗、苗、土家族等兄弟民族的村寨中也自发地组织舞毛龙。

国家级非物质文化遗产名录

序号:474 类别:民俗

编号:Ⅹ—26

项目名称:仡佬毛龙节

发布时间:2006年6月

申报地区或单位:贵州省石阡县

简介:石阡“仡佬毛龙”是以仡佬族民间“龙神”信仰为主的一种民俗活动,每年大年三十夜至正月十五、十六举行。

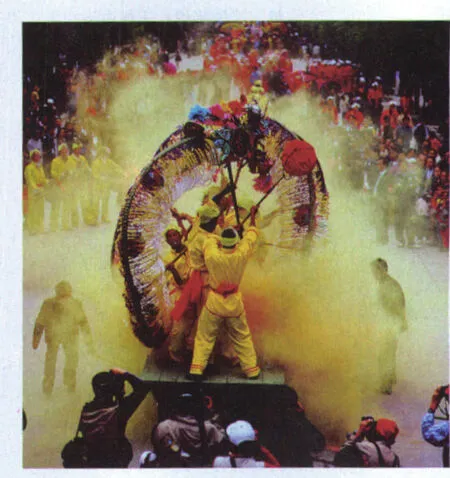

中华传统文化中的龙,总是与尊贵的黄色连在一起。正月初,在石阡县一些村寨独特的仡佬族舞毛龙仪式上,黄色的烟雾阵阵腾起,彩色毛羽飞舞的长龙矫健翻转,绚丽缤纷。仔细看,毛龙有虎头、鹿角、牛眼睛、山羊胡子、老鹰爪子,巨口张开如鳄鱼一般。还有“狗龙”、“狮龙”两种龙相随。仡佬族人将自己心目中寄寓了或强悍、或美好的诸多动物形象都集中到毛龙身上来了,这是民间艺人的杰出创造。

传统上,仡佬族舞毛龙活动是在大年三十开始筹备的。由当年的“堂主”带领两三个人到各家各户“化公德”集资,然后采购原材料。正月初请篾匠师傅烧纸破竹、艺人扎龙,这是寨上男人聚集学艺的大好机会。年复一年,扎毛龙的技艺就一代代传承下来了。毛龙扎好后,一般在正月初六、初七举行开光仪式,“先生”要念咒语。龙是离不开水的,毛龙要出门到附近的祠堂、洞、河沟或水井处“敬祖请水”,然后才能“出世”表演。

舞毛龙是一项身强体壮的男子群体性的活动,参加者二三十人。一般是排灯在前起引领作用,排灯到哪里,毛龙和龙宝就随即跟上。掌坛师执龙宝,要说一些“龙句子”,即吉祥语、祝词。舞龙者以及随时加入到队伍中的观众,会组成一支浩浩荡荡的队伍,敲锣打鼓,热闹非常,把春节的欢乐气氛推到极致。毛龙舞到接龙的人家,主人会焚香化纸、燃放鞭炮、敬烟倒茶,极尽礼数。掌坛师则即兴率领舞龙队表演过仙人桥、翻八仙桌等绝技,回敬主家,并将部分礼金退还,寓意转一千发一万。接龙的习俗,既寓意吉祥,也体现了仡佬族这个贵州最古老的本土民族特别讲究文明礼仪的美好传统。

毛龙的家不在人世上。扎得再精美的毛龙,也是不能在人间流连的。到正月十六,人们必须再做一个化龙升天的仪式。化龙之后,将衣箱、锣鼓、剩余钱物等送到下届“堂主”家中,这一年的舞毛龙才算结束。

舞毛龙是一种活态文化。而现代化的进程让舞毛龙活动有了很大的变化,这些年多由政府出面组织。民间文化活动由政府来组织是否有利于民俗的保留、传承?我认为,不同的项目会有不同的答案。有的项目祭祀色彩特别浓郁,有的项目相当“个体化”,这两类项目由民间组织更符合民间文化的传承规律,政府出面常常会形成“越俎代庖”。而石阡的仡佬族舞毛龙这一民俗活动的群体性特点,为政府出面组织提供了条件。

舞毛龙从民间艺术的角度上看,它包含了民间美术(扎制)、民间音乐(锣鼓)、民间体育(舞龙)、民间曲艺、民族语言(龙句子)、民间信仰等,适合于文化部门将其纳入群众文化的组织工作中。

正月初,在仡佬族舞毛龙仪式上,黄色的烟雾阵阵腾起,彩色毛羽飞舞的长龙矫健翻转,绚丽缤纷。(曹经建/摄)

在民间,毛龙从扎制到舞动都处于一种自然、自发的传承状态,没有专门拜师传承的习俗,也没有秘不示人的诀窍。而且这项活动不仅在仡佬族当中盛行,周边的侗、苗、土家族等兄弟民族的村寨中也自发地组织舞毛龙。在有政府部门参与组织的情况下,“堂主”、“掌坛师”等依然可以充分发挥自己的作用,从事“专项工作”。

在当今人员流动性大、公共安全事件时有发生的情况下,政府出面能够调动各方面力量保证活动的顺利开展。

但是,政府出面组织仡佬族舞毛龙这样的活动,需要分清政府职能与民间信仰的界限。

我看到在一些地方的政府办节活动中,仿照民间举办了祭祀仪式,由巫师在搭建的假场景中表演,念诵巫词;然后又是领导讲话,进入另外一套话语系统。二者并存显得不伦不类。我认为,祭祀仪式应当在真实场景中、在信众中小规模地进行,不要将其列为表演。这就像纪录片与故事片各有各的功能一样。

book=50,ebook=162