回采巷道开掘位置和时间分析

彭永东

(内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010010)

回采巷道开掘位置和时间分析

彭永东

(内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010010)

为了得出回采巷道合理的开掘位置和时间,通过分析支承压力分布情况,得出了煤体处于弹性状态和煤体边缘进入塑性状态时回采巷道开掘位置和时间,以期对设计过程中沿空送巷和留巷有指导意义.

回采巷道 掘进位置 时间

回采工作面周围巷道是回采工作面通风、行人、运输的咽喉,又受回采工作引起的覆岩运动和支承压力的作用,其维护状况直接影响矿井正常生产和经济效益.根据矿山压力分布及其显现规律选择回采工作面周围巷道的合理位置,以达到尽可能减轻采动影响,改善巷道维护状况的目的是当前煤矿生产中面临的主要问题之一.巷道矿压控制实践表明,要把回采工作面周围巷道矿压显现控制在安全上可靠、技术上可能、经济上合理的程度,选择巷道开掘的合理位置和时间非常重要.

1 采场支承压力分布

国内外学者和现场技术人员研究表明,当煤体上支承压力高峰值超过煤体单向抗压强度时,煤体边缘进入塑性破坏状态,支承压力高峰向煤体内部转移,煤体边缘一定范围内出现卸压现象.在这种状态下,只要基本顶强度较高或厚度较大,运动时回采工作面有明显影响,端部裂断线深入煤壁前方,压力分布就会随基本顶岩层运动而明显变化,在基本顶裂断后形成内外两个应力场,即出现内应力场的支承压力分布形式.但如基本顶强度较低或厚度较小,则基本顶端部裂断线将处于煤壁上方附近,显著运动时对支承压力分布和回采工作面矿压有十分明显的影响.由于煤体单向抗压强度一般为10 MPa~16 MPa,最大变化范围为5 MPa~50 MPa,因此,在我国目前开采深度通常为100m~600m的开采条件下,大部分回采工作面煤体边缘进入了塑性状态,但也有一些回采工作面的支承压力峰值小于煤体单向抗压强度,煤体边缘始终处于弹性变形状态,支承压力分布形式不随上覆岩层运动而变化,呈单调曲线,高峰在煤体边缘上.

2 煤体处于弹性状态时巷道开掘位置和时间

2.1 煤体边缘处于弹性状态条件下的沿空留巷方案

煤体边缘处于弹性变形状态条件下支承压力分布和留巷的围岩变形状况,见图1.其特点是:基本顶在煤体边缘裂断,由基本顶回转下沉造成的顶板下沉量小;煤体边缘处于弹性变形状态,由煤体变形引起的巷道顶板下沉量小、帮压小;支承压力高峰在煤体边缘,巷道底膨量小.因此,在无内应力场条件下沿空留巷维护一般是比较容易的,特别是在有相应的支护手段时,应积极采用沿空留巷.

图1 煤体边缘处于弹性变形状态条件下留巷的围岩状况

2.2 送巷开掘的位置和时间

在煤体边缘处于弹性变形状态的条件下,工作面两侧煤体上的支承压力分布,如图2所示.上区段工作面后方支承压力高峰在煤体边缘,下区段工作面前方叠加支承压力高峰仍在煤体边缘或进入煤体内部.

图2 煤体边缘处于弹性变形状态条件下侧向煤体上支承压力分布

在煤体边缘处于弹性变形状态条件下有三种可能送巷位置:沿空送巷(位置1);小煤柱的送巷(位置2);大煤柱送巷(位置3).实践表明,基本顶触矸后沿空送巷是比较合理的.因为煤体边缘处于弹性变形状态,故送巷引起的围岩变形较小.当受本工作面回采影响时,如果煤体边缘由于叠加支承压力的作用进入塑性破坏状态,巷道围岩变形量会急剧增加.但支承压力高峰要向煤体内部转移,位置2的巷道将处于叠加支承压力峰值区内,势必受到叠加压力高峰影响,巷道围岩同样会进入塑性破坏状态(巷道两帮煤体处于单向受力状态)、而且小煤柱可能失去稳定性,因此巷道2的围岩变形也会急剧增加.如果叠加支承压力峰值不足以使煤体边缘发生塑性破坏,则位置1的变形量不大,不必在位置2送巷.图2中1、2的巷道围岩变形主要是由本工作面回采时叠加支承压力作用引起的,且位置1优于位置2.

巷道位置3在原始应力区中,只受超前支承压力作用,巷道围岩变形量最小.但煤柱损失大,且给下部煤层开采带来不利影响,尤其是深部开采和开采有冲击倾向性煤层更加不利.

3 煤体边缘进入塑性状态时巷道开掘位置和时间

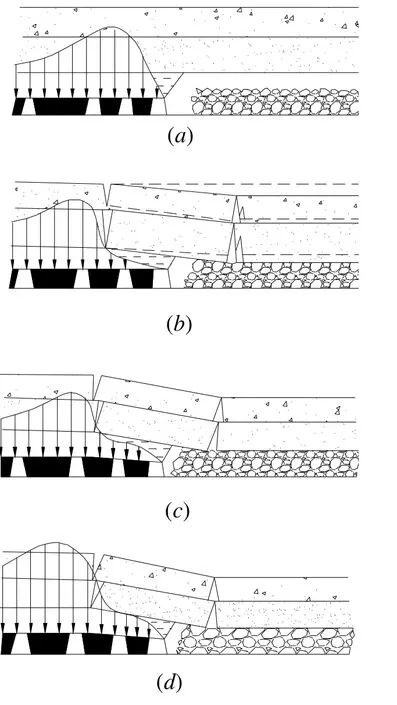

根据理论研究和现场实测结果,工作面后方两侧煤体上支承压力分布随覆岩运动发展的过程,如图3所示.包括四个阶段.该图还表明,巷道开掘的位置和时间决定着巷道受顶板活动影响和支承压力作用的过程和程度,以及巷道变形量和维护状况.

图3 巷道受采动影响的过程

3.1 沿空留巷方案

图3(c)表明,由于煤体边缘进入塑性破坏状态,支承压力高峰进入煤体内部,基本顶岩梁从煤体内部裂断,因此,留巷的顶板下沉、底板膨起、两帮移近都较大.沿空留巷在采空区顶板活动稳定后将长期处于采空区边缘的应力降低区,只要巷道支护类型和支护方式得当,即可达到改善巷道维护状况的目的.

目前沿空留巷在薄煤层及厚度2 m以下的中厚煤层中应用效果较好,对支护要求能够基本适应,推广应用面较广;厚度为2.4~3.0m的煤层中已获沿空留巷经验;沿空留巷在缓倾斜和急倾斜煤层中都可以应用,但大多数矿井用于倾角小于20°左右的煤层,当倾角较大时,应采取相应的技术措施防止支架滑倒及窜矸等现象;对中等垮落性和易垮落顶板都可应用沿空留巷,但要根据具体情况选用不同的支护类型.

3.2 送巷的位置和时间

3.2.1 顶板运动和支承压力分布对送巷的位置和时间的影响

图3所示有内应力场条件下四种可能的送巷位置为:在内应力场中的沿空送巷(位置1)和小煤柱送巷(位置2)、在外应力场中的煤柱护巷(位置3)以及原始应力区的大煤柱送巷方案(位置4).由于内应力场中的煤体已发生塑性破坏,处于卸压状态,因此内应力场中掘巷不会引起支承压力分布和煤体力学状态的明显变化.从顶板活动和支承压力分布发展过程来看,基本顶岩梁触矸后(内应力场稳定后)在内应力场中送巷,不仅可以避免由于基本顶显著运动而产生很大的巷道顶板下沉,而且在覆岩稳定和压力叠加过程中内应力场的应力上升较少,巷道受采动影响较小.在位置3送巷后,巷道两帮煤体由三向受压状态变成单向受压状态,在支承压力峰值区的作用下,巷道两帮煤体必然要发生塑性破坏,送巷后即产生较大的围岩变形.尤其是受本工作面采动影响时处于支承压力峰值叠加区内,巷道难以维护.在位置4送巷仅受超前支承压力作用,维护状况较好,但煤柱损失大.由上述分析,基本顶触矸后在内应力场中送巷位置1和位置2是合理的.

基本顶岩梁触矸是在内应力场中送巷受力和维护状况比沿空留巷优越的先决条件.若掘巷时基本顶岩梁尚未触矸,即掘巷滞后回采工作面的距离过短,则在内应力场中送巷的受力和变形就与留巷差别不大了.可见,送巷的位置由内应力场的范围决定,送巷的时间由基本顶运动的发展过程决定.在预测岩梁运动和支承压力分布的基础上,可以确定送巷的合理位置和时间.

3.2.2 不同送巷位置和时间时的矿压显现与护巷效果

内应力场稳定后,在内应场中送巷时,巷道围岩在应力重新分布过程中会有明显变形,但随掘出的时间延长按负指数规律衰减,一般经过10d左右变形速度就趋向稳定.

[1]姜福兴,尹增德.矿山压力与岩层控制[M].北京:煤炭工业出版社,2004.

[2]黄庆国,崔晓立.采掘安全技术[M].北京:化学工业出版社,2006.

[3]宋振骐.实用矿山压力控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,1988.

[4]寇海平.预测综放面坚硬顶板超前剪切破坏方法[J].山西大同大学学报:自然科学版,2008,24(3):56-58.

[5]谭云亮,刘传孝.巷道围岩稳定性预测与控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,1999.

[6]康红普.煤巷锚杆支护成套技术研究与实践[J].岩石力学与工程学报,2005,24(21):3960-3964..

Extraction R oadway P rospected-to P osition and T ime

PENG Yong-dong

(Inner Mongolia M ine D esign I nstitute,H uh hot Inner Mongolia,010010)

In order to find out the reasonable extraction roadway prospected-to position and time,through the analysis of the abutment pressure distribution situation,the coal and coal in elastic plastic state edge extraction roadway prospected-to position and time,in order to design process and send lane along goaf is of guiding significance lane.

e xtraction roadway;t unneling position;time

T D853

A

〔编辑 石白云〕

1674-0874(2010)04-0068-03

2010-04-15

彭永东(1976-),男,山西大同人,工程师,研究方向:采矿工程.