基于成岩作用定量表征的成岩储集相分类及意义

——以鄂尔多斯盆地王窑-杏河-侯市地区延长组长6油层组特低渗储层为例

程启贵(中石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西 西安710021)

张 磊,郑海妮,龚福华(油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学)长江大学地球科学学院,湖北荆州434023)

基于成岩作用定量表征的成岩储集相分类及意义

——以鄂尔多斯盆地王窑-杏河-侯市地区延长组长6油层组特低渗储层为例

程启贵(中石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西 西安710021)

张 磊,郑海妮,龚福华(油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学)长江大学地球科学学院,湖北荆州434023)

利用岩心实验分析资料和测井资料,计算了鄂尔多斯盆地王窑-杏河-侯市地区延长组长6油层组储层的视压实率、视胶结率以及视溶蚀率,对成岩作用强度进行了定量表征,引入了成岩系数和成岩-储集相,并按照成岩系数大小,划分了Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类成岩-储集相,其中以Ⅰ类相储集性能最好,Ⅳ类相最差。成岩-储集相研究,定量描述了影响特低渗储层储集性能的成岩作用和储集空间的组合方式,同时也能评价和预测储层的有利区、成岩圈闭以及储层产能,对油气勘探可提供借鉴。

鄂尔多斯盆地;特低渗储层;成岩作用定量表征;成岩-储集相

目前,储集层成岩作用研究多使用“成岩相”的概念,成岩相反映的是成岩环境中岩石学特征、地球化学特征和岩石物理特征的总和[1],它包括在成岩过程中碎屑组分、填隙物和孔隙结构的一切变化,其研究内容主要是某一时段、某一区域的地质体内现今成岩相的类型和分布特征,研究方法和流程通常是以单井成岩相为基础,结合地震、测井等资料,定性研究成岩相在纵向和横向上的分布规律及控制因素[2]。成岩-储集相则用于定量描述影响储集层性质的某种或某几种成岩作用和其特有的储集空间的组合[3],反映成岩作用对储集层储集性能的综合效应。研究表明,当资料足够充分且使用得当时,成岩-储集相完全能够充分反映储集层受成岩作用之后储集性能的变化[3~6]。笔者通过对视压实率、视胶结率、微孔率、成岩系数等指标进行计算,采用定量表征方法,对王窑-杏河-侯市地区延长组长6油层组成岩作用进行了研究,并划分了成岩-储集相类型,以期为进一步油气勘探和开发提供依据。

王窑-杏河-侯市地区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡,区域构造背景为平缓的西倾单斜,主要含油层系为三叠系延长组长6油层组,油层埋藏深度1000~1350m,油层厚度15~20m。沉积微相主要属于曲流河三角洲前缘亚相水下分流河道微相。油层平均孔隙度12.78%;平均渗透率小于10×10-3μm2,属于典型的低孔特低渗储层。

1 储层特征

1.1 岩石学特征

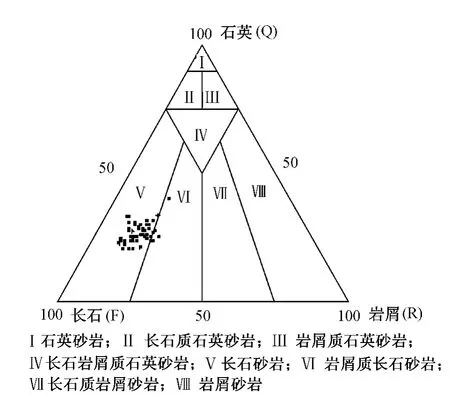

薄片鉴定资料表明,王窑-杏河-侯市地区长6油层组储层岩石类型以长石砂岩为主(图1),次为岩屑质长石砂岩。长石含量为45%~60%,平均为51.23%,以钾长石为主,多呈规则-不规则的板柱、板条状,双晶纹清晰,可见到高岭石化现象;石英含量为20%~30%,平均为25.12%,以单晶为主,部分见加大现象;岩屑含量为7%~13%,平均为10.75%,主要为变质岩岩屑(高变岩、千枚岩及石英岩岩屑)。岩心观察发现云母常集中分布于层理面上,在薄片观察中大多云母片被压弯变形充填于粒间孔隙中。长6油层组储层砂岩矿物成熟度Q/(F+R)仅0.38,说明储层砂岩成分成熟度较低。

王窑-杏河-侯市地区长6油层组储层粒度一般0.125~0.25mm,以细砂岩为主,次为极细砂岩,分选中等至较好,反映了岩石结构成熟度较高的特点。颗粒常为次棱状,胶结类型以薄膜-孔隙式为主。填隙物(杂基和胶结物)含量一般小于15%,以胶结物为主,杂基较少。胶结物以绿泥石、浊沸石、碳酸盐等矿物为主。

图1 杏河-侯市-王窑地区长6油层组砂岩分类三角图

1.2 物性及微观孔隙结构特征

储层物性特征是决定储层储集性能的关键,其直观的表征为孔隙度和渗透率的大小。王窑-杏河-侯市地区长6油层组岩心分析孔隙度一般10%~15%,平均孔隙度12.78%;渗透率一般(1~5)×10-3μm2,平均渗透率1.263×10-3μm2。

孔隙类型以原生粒间孔为主,次为浊沸石溶孔。平均孔径一般30~80μm,平均45.7μm,属于小孔隙;由于成岩作用强烈,喉道以细-微细喉型为主,平均喉道半径0.20μm,喉道分选系数大于1,均质性较差。成岩作用导致孔隙之间连通性变差,无效孔隙增多。

2 成岩-储集相分类指标

成岩作用对特低滲储层孔隙度及岩石渗透率产生巨大的影响。研究区成岩作用类型主要有压实作用、胶结作用、溶蚀作用等,其中压实作用、胶结作用是破坏性成岩作用,溶蚀作用则是建设性的成岩作用,它们的综合效应可用视压实率、视胶结率、视溶蚀率和成岩系数等定量指标来反映[3~6]。

2.1 压实作用和视压实率

研究区压实作用主要是指机械压实作用,是沉积物在上覆重力及静水压力作用下,发生水分排出、碎屑颗粒紧密排列、沉积物密度加大的过程,对储层的储集物性有一定的破坏作用,导致储层原始孔隙度大幅度降低。

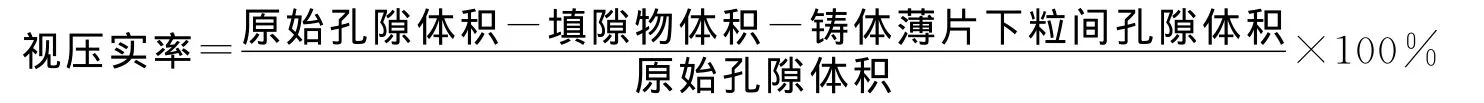

视压实率[3]是表征原始沉积物孔隙空间被压实的程度,与储层原始孔隙度、填隙物体积、面孔率及次生孔隙体积密切相关,一般用下面的公式计算:

根据R.Sneider图版,考虑岩石的沉积环境、粒级大小及分选性[7],用岩石学方法得出的该区细砂岩的原始粒间孔隙为35%。

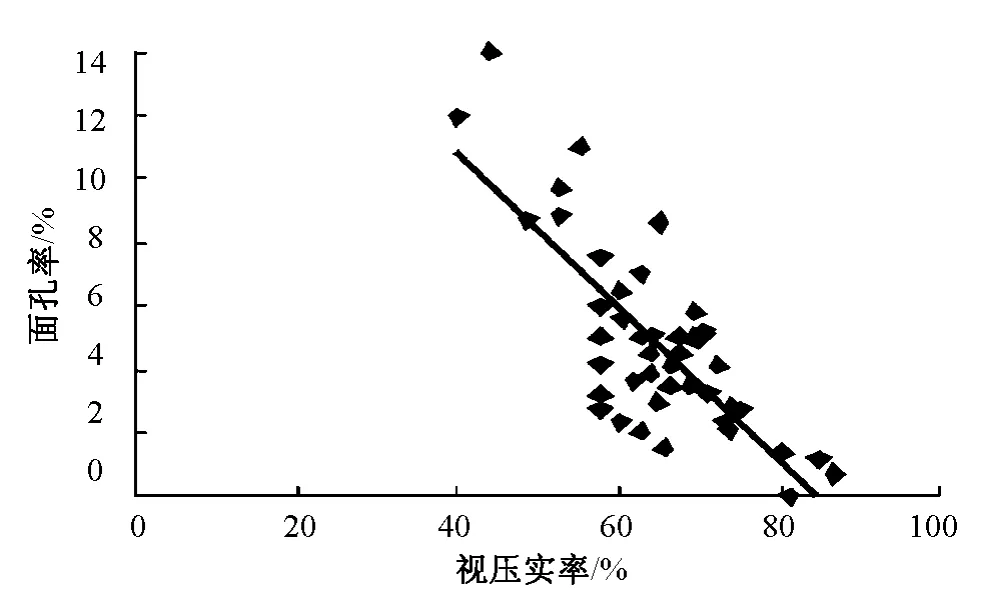

视压实率与面孔率一般有较好的相关关系,随视压实率的增高,储层面孔率逐步降低,图2为研究区长6油层组储层视压实率与面孔率交汇图。

根据视压实率的大小可将储层压实强度分为弱压实、中等压实、较强压实、极强压实共4级,通过计算王窑-杏河-侯市地区28口井56块薄片视压实率,长6油层组储层的压实程度如表1所示。

2.2 胶结作用和视胶结率

研究区对储层储集物性的影响最大的胶结作用类型主要包括自绿泥石胶结、浊沸石胶结和碳酸盐胶结等。借助电镜研究发现,压实作用强烈或胶结物较发育的致密砂岩中,绿泥石以充填方式堵塞孔喉,面孔率很低。浊沸石呈斑点状或层状分布,可堵塞孔喉降低储层的渗透性。碳酸盐胶结物主要包括方解石、铁方解石,含量在0%~27%之间,分布不均,在阴极发光资料显示,方解石与铁方解石两者含量呈互补关系。碳酸盐胶结物可导致岩石致密、坚硬。

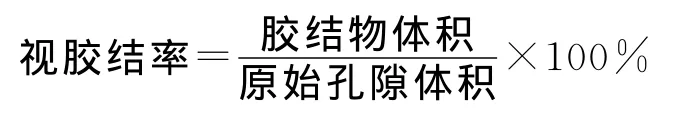

视胶结率[3]是定量描述胶结作用对储集层孔隙空间影响和改造程度的参数,与胶结物体积和原始孔隙体积有关:

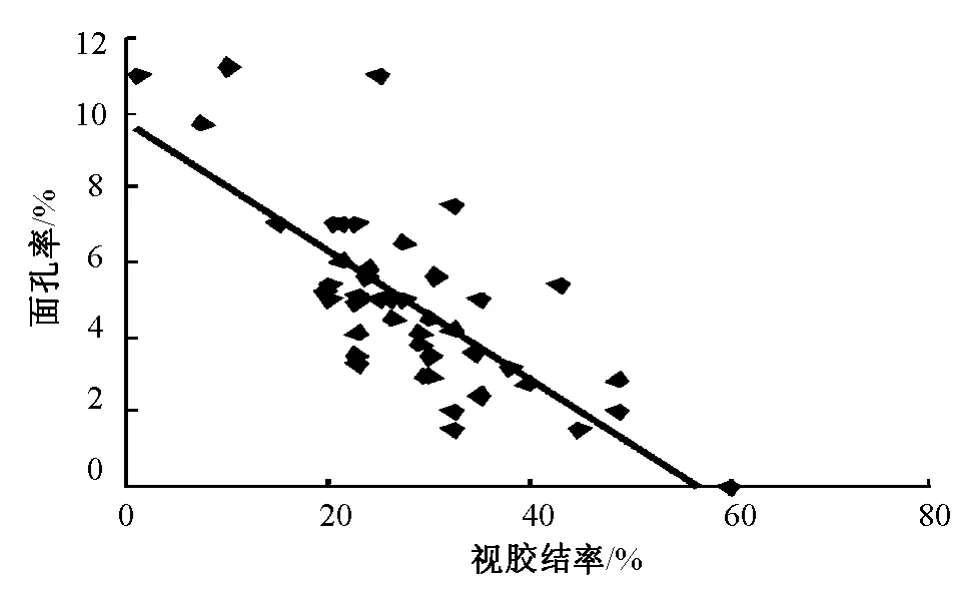

一般认为,当视胶结率>50%时,胶结程度极强;当视胶结率介于30%~50%之间时,胶结程度较强;当视胶结率介于10%~30%之间时,胶结程度中等;当视胶结率<10%时,胶结程度弱[5]。根据视胶结率大小可将研究区储层胶结作用强度划分为4级(表1)。视胶结率越大,则面孔率越小,胶结作用对孔隙的破坏程度就越大。图3为研究区长6油层组储层视胶结率与面孔率交汇图。

图2 视压实率与面孔率交汇图

图3 视胶结率与面孔率交汇图

2.3 溶蚀作用与视溶蚀率

溶蚀作用可形成粒间溶孔、粒内溶孔及铸模孔等次生孔隙,在增大储层有效空间的同时,使孔隙间的连通性更好,是改善储层物性最主要的因素。薄片分析资料表明,研究区储层溶蚀作用主要表现为长石和浊沸石胶结物的溶解。长石和浊沸石由于其稳定性较差,因而在酸性水介质条件下极易发生溶解,镜下可观察到长石常沿解理缝、双晶缝溶解,呈蜂窝状、残缕状溶蚀,完全溶解后则形成铸模孔;浊沸石的溶蚀残晶呈柱状分布,次生孔隙发育。

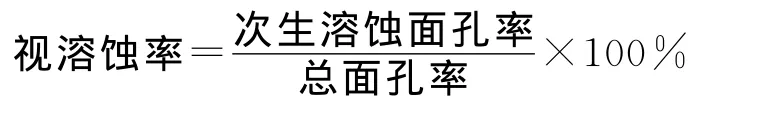

溶蚀作用可用视溶蚀率[3]表征,其计算公式为:

溶蚀面孔率与总面孔率的大小由铸体薄片或图象分析资料确定。

研究发现,当视溶蚀率大于60%时,储层内溶蚀孔隙多为较大的粒内、粒间溶蚀孔或颗粒铸模孔,孔隙间连通性好,配位数多在4以上;当视溶蚀率为25%~60%时,溶蚀孔隙孔径一般较小,未见铸模孔,孔隙连通性较差,配位数在2左右;而当视溶蚀率小于25%时,溶蚀孔隙为微孔且呈零星分布。根据视溶蚀率大小可将研究区储层溶蚀作用强度划分为极强溶蚀作用、较强溶蚀作用、中等溶蚀作用、弱溶蚀作用4级(表1)。

表1 王窑-杏河-侯市地区长6油层组储集层压实强度及划分标准

2.4 成岩系数

成岩系数(Cd)[3]是表征成岩作用对储层储集性能产生的综合效应的参数,其计算公式如下:

研究发现,研究区成岩系数与孔隙度和渗透率呈正相关关系(图4、图5)。Cd一般介于0~1之间,其值越大,则孔隙度和渗透率越大;相反,Cd值越小,孔隙度和渗透率也越小。成岩系数可综合反映储层成岩特征和储集性能,即成岩-储集相。

图4 成岩系数与孔隙度交汇图

图5 成岩系数与渗透率交汇图

3 成岩-储集相分类结果

笔者计算了王窑-杏河-侯市地区28口井56块薄片视压实率、视胶结率、视溶蚀率和成岩系数。其中78.58%储层为中等压实;58.93%储层为中等胶结,33.93%储层为较强胶结;51.86%储层为较强溶蚀,溶蚀孔隙多为浊沸石和长石溶蚀孔。同时研究也表明,储层中次生溶蚀砂体的分布范围对油藏的规模和分布有明显的控制作用。

根据成岩系数,建立了适用于鄂尔多斯盆地延长组特低渗储层的成岩-储集相划分标准(表2),并在此基础上划分出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共4种成岩-储集相类型(图6)。研究区长6油层组储层以Ⅰ、Ⅱ型为主(占46.80%),其次为Ⅱ型相(22.77%),Ⅳ型相占16.17%,Ⅰ型相仅占14.26%。

表2 王窑-杏河-侯市地区长6油层组储层成岩储集相划分标准

3.1 Ⅰ型——强溶蚀-弱压实-弱胶结-次生孔隙型成岩-储集相

此类成岩-储集相成岩系数一般大于0.1,储层物性好。一般位于水下分流河道砂体中-下部较粗部分,砂地比高,砂岩为分选好的细砂岩、中砂岩,埋深一般较浅(一般不超过1500m),压实程度较轻,粒间可见绿泥石薄膜;胶结程度低,视胶结率小于10%;碎屑颗粒组分(如长石)和填隙物(如浊沸石)等普遍发生溶解,视溶蚀率大于50%,次生孔隙为0.75%~4.84%;孔隙和喉道连通性好。这类成岩-储集相主要分布在研究区西北、东北和中部地区,叠置水下分流河道发育,多为油气富集区,产量最高。

3.2 Ⅱ型——中等-弱压实-中等胶结-混合孔隙成岩-储集相

此类成岩-储集相成岩系数0.05~0.1,储层储集物性相对较好,主要分布在水下分流河道砂体中部,砂地比较高,但比Ⅰ类成岩-储集相稍低,岩性主要为细砂岩和粉-细砂岩,分选中等,储层非均质性增强。视胶结率一般小于30%,胶结强度弱-中等;溶蚀作用中等,视溶蚀率一般大于25%;视压实率一般大于25%,储集空间类型为剩余粒间孔和溶孔。这类成岩-储集相油气相对富集,产量较高。

图6 研究区长6油层成岩储集相平面分布图

3.3 Ⅲ型——强压实-中等胶结-残余粒间孔成岩-储集相

此类成岩-储集相成岩系数0.03~0.05,储层储集性能较差,多位于水下天然堤微相砂体及水下分流河道微相上部砂体,砂地比较低,代表相对较弱的水动力条件下的沉积。岩性为粉-细砂岩或细砂岩,杂基含量较高,分选中等-差;由于岩性组合中多见水下溢岸沉积的泥质粉砂岩、粉砂质泥岩,储层非均质性较强,岩性较细,压实作用和胶结作用强度大,视压实率一般大于40%,视胶结率大于30%。无效孔隙增多,溶蚀作用较弱,视溶蚀率一般不足25%,因此该类成岩-储集相含油性相对较差。

3.4 Ⅳ型——强压实-强胶结-微孔成岩-储集相

此类成岩-储集相成岩系数≤0.03,多为非储层,具体可分为两类,一类是位于水下分流河道砂体底部的钙质中-粗砂岩,即正旋回底部最粗部分,常与下覆泥岩突变接触;二是厚层泥岩中的薄砂层,多为钙质粉-细砂岩。这两类砂岩钙质富集源于泥岩压实排水作用,钙质产状多为层状,岩性致密,灰白色,钙质层一般厚约0.1~0.5m,溶蚀作用弱,面孔率低,平均面孔率仅2%~3%。视压实率一般大于70%,视胶结率大于50%,视溶蚀率小于10%,因此这类成岩-储集相物性差,很少含油。

4 成岩-储集相研究在油气勘探中的意义

4.1 评价和预测低孔特低渗砂体中有利区

如图6,成岩-储集相平面展布图与该区的沉积微相平面图、储层孔隙度、渗透率平面图有良好的对应关系,能较准确指示优质储层分布,因此可以利用成岩-储集相进行储层综合评价,预测有利区。

笔者对邻区西河口含油气区块进行成岩-储集相研究,发现其东北部储层储集性能较好,主要微相为水下分流河道,孔隙度一般高于12%,储集空间类型以剩余粒间孔为主,溶孔较发育,其视压实率大于25%,但视胶结率小于30%,视溶蚀率大于25%,成岩系数一般为0.065~0.72,主要为Ⅱ型成岩-储集相,属于中等压实-弱、中等胶结-混合孔隙成岩-储集相。

4.2 评价和预测成岩圈闭

储层岩性或者物性在横向上发生较大的变化,在上倾方向被致密砂岩封堵可形成成岩圈闭。研究区发育水下分流河道砂体,浊沸石、绿泥石等胶结物常常堵塞孔隙和喉道,形成致密砂岩,在上倾方向或侧向上对油气运移造成封堵,对油气聚集有利;而浊沸石胶结物和长石颗粒在成岩作用中期常发生溶蚀形成次生孔隙,物性变好,往往成为富油区。因此压实作用、胶结作用以及溶蚀作用的相互作用,形成成岩遮挡和油气富集区,对油气成藏有很重大的意义。

图6显示研究区上倾的北、东北部为Ⅳ型成岩-储集相区,指示了成岩遮挡层的位置;下倾方向多为Ⅰ、Ⅱ型成岩-储集相区,发育了较好的储层,分布面积约690km2(图6),孔隙度14%~16%,渗透率(1~5)×10-3μm2,最高达26.3×10-3μm2,勘探开发潜力巨大。

4.3 评价和预测低孔特低渗储层产能

研究表明,特低渗储层产能受沉积、成岩、油藏、流体等因素的综合控制,产能控制参数可用测井、测试、实验分析资料表征,其中压实率、胶结率、溶蚀率、成岩系数等参数也是产能评价和预测的重要参数,与产能有较好的关联度。王窑地区的Ⅰ、Ⅱ型成岩-储集相区按上述方法进行日产油量评价,平均值为2.65t,与该区实际单井平均日产油量2.5t相差不大;笔者对西河口区块东北部Ⅱ类成岩-储集相区进行产能预测,单井日产油量平均为1.27t,为油田开发部署提供了依据。

5 结 论

1)王窑-杏河-侯市地区三叠系延长组长6油层组储层属于特低渗储层,根据成岩作用参数计算,划分了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型成岩-储集相,其中Ⅰ型储层性能相对最好,Ⅳ型储层性能最差。

2)研究区Ⅰ、Ⅱ型成岩-储集相总面积约690km2,储层较发育,为富油区,勘探开发潜力巨大。

3)位于上倾方向的北、东北部为Ⅳ型成岩-储集相区,为成岩圈闭的遮挡层发育区,这种由砂岩相变形成的遮挡作用是油气聚集的关键,为大规模油气田的形成创造了条件。

4)利用成岩作用定量表征方法对邻区西河口含油气区块进行成岩-储集相研究,发现其东北部储层储集性能较好,为Ⅱ型成岩-储集相区,预测单井平均产能1.27t。

5)成岩-储集相分类能反映特低渗储层的储集性能,研究成果可为其他地区特低渗储层的研究提供借鉴。

[1]陈彦华,刘莺.成岩相-储集体预测的新途径[J].石油实验地质,1994,16(3):274~281.

[2]邹才能,陶士振,周慧,等.成岩相的形成、分类与定量评价方法[J].石油勘探与开发,2008,35(5):526~540.

[3]张一伟,熊琦华,王志章,等.陆相油藏描述[M].北京:石油工业出版社,1997.98~117.

[4]罗明高.定量储层地质学[M].北京:地质出版社,1998.22~32.

[5]刘伟,窦齐丰,黄述旺,等.成岩作用的定量表征与成岩-储集相研究-以科尔沁油田交2断块区九佛堂组(J3jf)下段为例[J].中国矿业大学学报,2002,31(5):399~405.

[6]罗平,贾爱林.中国石油天然气集团公司油气储集层重点实验室论文集[C].北京:石油工业出版社,2001.1~31.

[7]朱国华.陕北延长统砂体成岩作用与油气富集的关系[J].石油勘探与开发,1985,6(7):1~7.

Classification and Significance of Diagenesis-reservoir Facies Based on the Quantitative Characterization of Diagenesis——By Taking Chang-6Extra-low Permeability Reservoirs of Yanchang Formation of Triassic System in Wangyao-Xinghe-Houshi Area of Ordos Basin for Example

CHENG Qi-gui(Institute of Petroleum Exploration and Development,Changqing Oilfield Company,CNPC,Xi'an710021,Shaanxi,China)

ZHANG Lei,ZHENG Hai-ni,GONG Fu-hua(Key Laboratory of Exploration Technologies for Oil and Gas Resources(Yangtze University),Ministry of Education,Jingzhou434023,Hubei,China)

Based on the core experimental analysis data and logging data from the Chang-6extra-low permeability reservoirs of Yanchang Formation of Triassic system in Wangyao-Xinghe-Houshi Area of Ordos Basin,the quantitative characterization of diagenesis and diagenetic reservoir facies were studied by calculating the apparent compaction rate,cementation rate,dissolution rate and diagenetic coefficient.Based on these parameters,the reservoir was divided into four types,such as TypeⅠ,Ⅱ,ⅢandⅣ,of which type was the best ofⅠ reservoir property,while the TypeⅣ was the worst one.By studying the diagenesis and diagenetic reservoir facies,the combination mode of diagenesis and reservoir space influencing the property of extra low permeability reservoirs is quantitatively described and at the same time,the favorable reservoirs,the diagenetic traps and reservoir productivity can be evaluated and predicted.It provides a guidance for oilfield exploration and development in extra low permeability reservoirs.

Ordos Basin;extra-low permeability reservoir;quantitative characterization of diagenesis;diagenetic reservoir facies

TE122.2

A

1000-9752(2010)05-0060-06

2010-02-15

国家科技重大专项(2008ZX05029-001)。

程启贵(1964-),男,1984年江汉石油学院毕业,博士,教授级高级工程师,现主要从事油气储层、油气藏开发研究工作。

[编辑] 宋换新