巴金的《家》和香港电影

山口守

(日本大学中文系,日本东京)

巴金的《家》和香港电影

山口守

(日本大学中文系,日本东京)

一 《家》的电影改编

巴金小说《家》的电影改编作品而为中国国内一般公众所熟悉的,是 1956年上海电影制片厂拍摄的《家》,然而实际上,《家》是 20世纪中国文学中被改编为电影次数最多的小说之一,迄今为止已经被用两种语言改编了四次。按时间序列列表如下:

1、《家 》(国语):1941年上海“中国联合影业公司 ,新华影业公司”

制片:张善琨

导演:卜万苍,徐欣夫,杨小仲,李萍倩,岳枫,吴永刚

等集体导演剧本:周贻白

演员:袁美云 ,陈云裳 ,梅熹 ,刘琼 ,姜明 ,胡蝶,顾兰

君,陈燕燕,王引,韩兰根,殷秀岑,王元龙,李红2、《家》(粤语):1953年香港“中联电影企业有限公司”

导演:吴回剧本:吴回演员:吴楚帆,张瑛,张活游,紫罗莲,梅绮,黄曼梨,小燕飞,容小意,林妹妹,石坚,卢敦,李月清,周志诚,黄楚山,柠檬

3、《家》(国语):1956年上海“上海电影制片厂”导演:陈西禾

剧本:陈西禾、叶明

演员:孙道临,张瑞芳,张辉,魏鹤龄,王丹凤,黄宗

英 ,章非 ,汪漪

4、《鸣凤》(国语):1957年香港“长城影业有限公司”

导演:程步高

剧本:魏博

演员:石慧,张铮,鲍方,李次玉,姜明,洪亮,陈思思,刘恋

最早将小说《家》改编为电影的 1941年上海版《家》,与改编为剧本的吴天《家》(五幕剧)①和曹禺《家》(四幕剧)②的成立、公演几乎是同一时期,仅就这一点而言便显而易见,它的改编是无法同抗日战争剥离开来进行思考的。要思考何以在这一时期《家》被改编为电影,首先需要思考上海这一国际城市的特征。上海乃是中国电影的发祥地,并且是 1930年代催生了众多电影的中国电影中心地,然而由于拥有 1937年抗日战争爆发之后日军轻易无法进驻的外国租界,故而走过了不同于其它地区的历史进程。在思考抗战时期的电影时,不能不将国民党统治地区,共产党统治地区,满洲和华北等日军占领区,上海及香港等外国势力统治地区等,各地区之间迥然不同的社会状况相互联系起来进行思考。而且,上海只是拥有一块被唤作“孤岛”的租界,而不是香港那样的殖民地,于是留下了日本势力进入的余地,在上海就有好几家诸如“中华电影”(1939年成立)“中华联合制片”(1942年成立)那样日本人脉的电影公司。1941年在上海制作了《家》的制片人张善琨③也是这样一群人中的一个。只是当时上海电影在政治上文化上商业上都相当复杂,人们的行为也无法凭借一张标签来决定青红皂白。既然是抗战时期,则爱国救国主题的电影数量增加便是理所当然的,然而在国民党及租界当局的审阅和日军的监视之下,要拍摄直接宣传抗日的电影却是不容易的。由张善琨制片的电影《木兰从军》(1939年)尽管采取了历史故事的形式,却被观众目之鼓舞民族主义的电影而大受欢迎,获得高度评价,这一语境便表现了上海电影界形势的复杂性。受到《木兰从军》成功的刺激,1940年曾迎来了历史片的兴隆。而在言论自由权受到限制时,便借助历史来织入政治批判,这种做法在中国的其它地方其它时代也每每有过。

此外,有人认为抗战时期上海电影中爱情片居多[1],如果是这样的话,则恐怕与电影自身的特性有关。电影需要制片,器材,宣传,甚至电影院,是倘无巨大的商业资本则无从成立的艺术,与文学相比,商业资本的影响更为巨大。自 1937年至 1941年,上海租界在“孤岛”时期共拍摄了近200部的影片。电影作为产业恰逢发展期,因此尽管有审阅制度却相对地独立于统治者;租界系非战斗地区拥有电影消费能力;当时拥有大量的创作人员等事实中寻找理由[2]。更为现实的问题恐怕是由于战争的缘故好莱坞等外国电影的进口减少,而与民族主义的高涨相连动国产影片的拍摄机会得以增加,对此大概也有所影响。在这样一种情况下,电影资本方为了拍摄既能够应付限制又能够与短期投资收支平衡的作品,“更热衷于商业性题材的运作。”[3]另一方面,导演、剧作家、演员等创作方也肯定会千方百计试图躲过限制确保表现的主体性,可以认为古装片爱情片兴隆的背后,恐怕有着这样的背景。

然而上海也不可能置身于战争之外,还是有许多电影人离开了上海,其中一部分逃往香港。“其中也包括一些剧作家。这时的上海面临的是‘剧本荒’。在原创电影剧本严重匮乏的情况下,很多电影投资商把目光投向了中外文学名著。”[4]对于这一说明的详细检讨姑且置之不问,恐怕应当说不只是文学名著这一基准,而是改编为电影而具有足够商品价值的文学作品得到了选用。在这一场合,描写爱情和家主题、得到众多青年读者支持的巴金的小说《家》《春》《秋》获选,可以认为是自然而然的结果。顺便提一句,据说“在 1941年,各影片公司共摄制上映八十多部影片,时装片占了六十多部。而且,1941年拍摄、上映的时装片,占整个‘孤岛’时期时装片的五分之四。”[5]与故事内容一道,接近现实生活的电影这一形式受到关注,这也与现代文学名著的电影改编相关。

这次电影改编,同吴天的话剧改编几乎时期相同,而编写剧本的周贻白④以及几位导演在小说解读的方向性上,也与吴天相似。首先开场就是大年夜阖家聚会,自然地逐一介绍登场人物,这一设定与吴天的话剧相同,只不过由于电影这一表象艺术的特性,场面规模更为宏大。此后的故事展开更是基本上与原作相同,情节不但没有省略,毋宁更多补充,比吴天的话剧远为接近小说原著。场面的展开就技术而言相对容易,并非使用文字而是可以使用画面来讲述故事,对这样一些电影的特性加以最大限度的利用,通过图像来几乎是全面地再现小说的故事——作品的这一意图清晰可见。因此,尽管故事结构人物造型对原作忠实得无以复加,然而却不同于由文字激发的想像因读者的个别性而异的文学,可以说它变化做了一种表象文本,这种文本只是单向地提供由图像来做的故事诠释。承继这部《家》,上海在 1942年还拍摄了根据原作改编的《春》和《秋》两部电影⑤,《激流三部曲》全部被改变成了电影。如果仅仅从单纯的商业主义式的逐利,都市文化中传统与现代的冲突,抑或出自抗战时期的民族主义立场,以爱情婚姻主题的作品指示了反封建的方向性等角度来说明的话,则作为 1940年代初期这些作品得以在“孤岛”上海诞生的理由说明尚不够充分。

如果我们把电影《家》视为与小说相同的、意识到了恋爱乃是个人自立的起点、而该作品又是通过多视点多层面的结构宣告了这一点的话,则其意义不是可以从巴金在回忆 1939年至 1940年间在“孤岛”上海写作《家》的续篇《秋》的意图时所说的“抗战以后怎样?抗战中要反封建,抗战以后也要反封建”[6]这一观点中得到理解么?亦即是说,抗战时期的文化创造,不仅仅是为了单纯的爱国卫国,挺身而出为抗日而战乃是每一个中国人自立与实践现代化的一个过程——应当是立足于这一同鲁迅巴金在国防文学论战中的立场相通的认识的。尽管不甚明晰,然而这恐怕是电影制作者与观众之间在某种程度上所共有的。一方面有一种误解,即描写恋爱容易与娱乐和商业性联系起来,故而每每被批评为通俗媚众,评价不高。然而巴金的成名作《灭亡》(1929年)却以为了革命而抛舍爱情的形式,竟像是反证了放弃爱别人这一行为可以成为最大限度的牺牲,正因为恋爱问题所引发的为争取个人自立的苦斗吸引了读者和观众的关注所以方才是通俗的、大众的,正因为是通俗的、大众的所以方才能够成为自五四新文化运动以来的现代化实践,我以为恐怕有必要从这一视点来看这部电影。这与民族主义、祖国憧憬问题也相互关联,是在后面讨论的战后香港电影里面由巴金原著改编的影片中亦可发现的重要之处。

改编的情况与此不同的便是 1956年上海拍摄的电影《家》。担任导演和剧本的,是抗战时期将《春》改编为话剧的陈西禾,他是原作者巴金的友人,电影剧本的初稿和第四稿也曾给巴金看过[7]694,似乎是与原作者的作品解释立场最近的人物,然而当电影公映后征求意见时,巴金却发表了否定性的见解:“影片只叙述了故事,却没有多少打动人心的戏。编导同志似乎想用尽力气来解释原著,却忘记了他应当做“艺术的再创作”的工作。他放弃了他的责任,所以他失败了。”[7]703这一见解让人联想起了当年对吴天的评价。然而一般评价却与巴金相反,以肯定者为多。“电影《家》则以忠实于原著,且含蓄简约、动人情愫为影界与世人所称赞,”似乎这一评价在某种程度上为观众所共有。虽然有评论所说的“同话剧《家》的改编思路不同,这部影片对原小说的主要人物、主要情节大都予以保留,同时,在不削弱觉新戏的同时,根据当时广大青年观众新的审美取向与审美追求,把觉慧放在了比较重要的地位,”[8]250似乎要说故事结构既保留了曹禺话剧《家》中觉新的爱情悲剧部分,又添加了对觉慧鸣凤悲恋的描写,然而实际上小说中的多角度多层面的视点和构造却未能得到再现。

二 香港电影的变迁

战后香港拍摄了许多以巴金小说为原作的电影一事,多少已为人知,然而为何会有那么多的巴金作品被拍成电影,这一问题的揭明尚无大的进展。而且关于这些电影,例如 1950年代后半期巴金作品批判运动中针对小说《家》曾经有这样一文:“解放后,作品的发行数量相当大,而且电影《家》《春》《秋》的上演以及《巴金文集》的编印出版以后,读者的范围就更大了”[9],其中所提到的电影《春》《秋》,其实是香港电影《春》(1953年)《秋》(1954年)的普通话配音版。为什么不是民国时期上海拍摄的 1942年版《春》《秋》,而是战后香港拍摄的粤语版《春》《秋》的配音版在社会主义中国国内得以上映的呢?可以想像其间恐怕有针对制片人张善琨在战前和战后政治上的批判,然而还不能说研究已有充足的进展。故在此先就战后香港被称作“文艺片”的、改编自文学作品的电影中巴金作品居多的理由,从历史的脉络出发来进行一番思考。

香港当时虽然是英国殖民地,然而居民大多数为操广东话的中国人,从一开始,就香港域内的电影市场来看,用粤语制作影片乃是理所当然之举,同时以南洋东南亚为中心,海外居住有操粤语的华侨,粤语电影在海外也拥有市场。然而正如有些看法所认为的那样:“上海电影市场是面向全国和南洋的,南洋片商直接到上海购片。香港电影市场在 1933年以前,则只限于香港本地或广州,乃至是中国内地影片转口向南洋发行机构的所在地。”[10]134无论是作为产业的成熟度,还是电影制作的条件、经济规模、人口,1930年代以前的香港电影产业远不及上海。不久,1933年上海的电影公司天一公司的粤语片《白金龙》在香港和南洋上映,获得极大成功,从此粤语片产业在香港也得以崛起。1939年共有 69家电影公司拍摄了 117部粤语片,1937年时香港的人口约为上海的三分之一,100万人左右,可以想像电影公司泛滥到何种程度。然而 1936年国民党政府以统一国语为理由 (一说是为了保护国语片产业中心地上海的权益),制定了禁止制作方言片的法律,粤语片制作产生重大障碍,经过反对运动的错综屈折,未几抗日战争爆发,一部分电影产业由上海转移到了香港,法律的实施困难重重。具有讽刺意味的是,战争给电影产业带来的打击反而促进了战前香港电影的兴隆⑥。因为内地文人的所谓“南下”开始了。

抗战时期的“南下”浪潮共有两次,第一次是广州沦陷的 1938年 10月,大量难民流入英国殖民地香港,其中包含文化人,电影人也在其内。当然抗日题材的电影制作得以积极地开展。第二次是国民党对左翼镇压变本加厉的1941年 3月至 5月,茅盾等文学家也转移到了香港。1941年香港人口达到 160万,与 1937年相比猛然增加了六成。就这样,“当时香港俨然成为中国文化中心之一,形成以内地人士居主导地位的文化繁荣,”[10]208文化活动活跃起来。然而这也只是一时的现象,1941年 12月太平洋战争爆发,香港被日军占领后,直至战争结束,又不得不再次陷入停滞状态。未几抗日战争结束后,这下国共内战正式爆发,又一次的“南下”开始了。1948年来到香港的左翼文化人中,包括郭沫若、夏衍、曹禺、欧阳予倩、司马文森、于伶、柯灵、程步高等多位文学、演剧、电影界人士,其中包含了后来将巴金小说改编为电影的人们。

就这样,香港伴随着战争的结束,战前的电影产业复苏,再加上内地流入的电影人,实现了比战前更大的发展。当初由于国民党禁止制作方言片,粤语片在中国内地没有市场,国语片据优势地位,也有从上海转移来港的张善琨与同为浙江出身的李祖永携手设立的永华电影公司那样,靠制作国语片而获得成功的公司。然而随着 1949年大陆成立了社会主义政权,香港虽则是英国殖民地,却同台湾一道,成为了另一个体现中国文化的创造基地,并以其经济发展和都市生活为基础,面向自身的电影市场和南洋市场,粤语片遂发展成为与国语片相颉颃的片种。香港电影市场的确立,恐怕可以说是殖民地型资本主义的发达和战后香港文化形成的标志。另一方面,再度进入南洋市场也许是通过华侨社会的、中华民族主义的膨胀,然而换个视点来看的话,也可以说通过广东话而香港电影的越境和国际化由此开始了。

据统计,1950年至 1959年,香港制作的电影约 2130部,其中粤语片 1530部,国语片 452部,剩下的是其它地方语言片[11]187。直到 1970年出现逆转为止,在香港粤语片是多数派⑦,尤其是 1950年代粤语片压倒了国语片。在大陆,共产党成立了社会主义政权,在台湾国民党作为流亡政权继续存在,在这样的对立状况下,香港形成了殖民地文化特有的混合性 (Creole)和杂交性 (hybrid)。首先是人口上占压倒多数的华裔居民,传统的价值观与五四精神所象征的现代价值观并不是单纯地对立,两者时而对立,时而融合,而且其对立与融合的程度和水平也可能会是不同的。其中还有英国带来的欧美文化,并且还存在着作为自由贸易港的国际性,香港文化拥有着独特的多样性和多层性。就电影而言,在分析 1950年代的香港电影时,有观点将它分为四大类,即传统片、武侠片、文艺·恋爱片和喜剧片。无论哪一种主题,不管是依据传统价值观也罢,抑或是批判也罢,同时也都选择商业上可望成功的主题[11]185-191。于是乎传统片中虽然描写悲恋,却同时也批判封建道德、志在现代化;描写现代青年自由恋爱的同时,却也将与家庭伦理的冲突作为不可避免的东西加以描写等等,电影制作是在艺术追求和商业追求的相互斗争中得以完成的。然而战后初期香港电影产业一经确立,来自作为市场的马来西亚和新加坡等地的资本便一拥而入,被揶揄为“一片公司”的粗制滥造的粤语片增加,然而影片数量的增加却并不与作品水平的上升直接相关。在这种形势下,1949年 4月出现了一批志在提升电影文化水准的人们,发表了《粤语电影清洁运动宣言》。由吴楚帆⑧、白燕⑨、李晨风⑩等 164人署名的这份宣言中,有下面这样一节:

华南电影事业,过去由于客观环境的种种困难,及主观认识之不够,我们的出品未符理想,甚至有使社会观众感觉失望。然而,往者已矣,来者可追,时代在不断进步,我们愿意从新检讨,深自反省,今后加倍努力,团结一致,坚定立场,监守岗位,尽一己之责,期对国家民族有所贡献,不负社会之期望 ;停止摄制违背国家民族利益,危害社会毒化人心的影片,不再负人负己 !愿光荣与粤语片同在,耻辱与粤语片绝缘[12]20。

逐字逐句的检讨姑且搁置不论,我想注意一点的是,在此所明确主张的,乃是虽然生活于殖民地香港,却鲜明地标明了对中国这个国家的归属意识的、民族认同宣言。此处所说的中国,究竟是现实中的社会主义中国,抑或是中华民国,甚或是继承了传统的、作为文明象征符号的中国,还是充满了期待的想像中的假象国中国,由于篇幅有限,对这一概念的分析姑且留待别的机会,总之拥有这样一种意识的电影人投身于战后粤语片水准的提高,这对于讨论以下将要介绍的根据巴金原著改编的电影来说,颇为重要。这是因为,正是发表这篇宣言的中心人物们,将巴金的《家》《春》《秋》改编成电影的。

三 粤语片《家》

经过了 1949年的“清洁运动”,以及旨在明确传统戏剧和现代话剧的演员角色分担的“伶星分家”运动,到了1950年代成立了被称作四大公司的中联、新联、华侨、光艺四家公司,创作了许多优秀的粤语片。尤其是 1952年 12月 15日成立的中联电影企业有限公司 (中联),这家电影公司是一个同人组织,这是一种崭新运营形态,不仅如此,它以“清洁运动”的领袖之一吴楚帆为总经理,李晨风为编剧导演部主任而起步,“南国话剧的传统与粤语片工业进一步结合;五四时代的话剧传统——如反对封建、提倡恋爱自由、知识分子的郁结、读书人的怀才不遇、现实社会的离乱与不公等——亦成了不少中联作品的母题”[12]23既不是单纯由左翼知识分子“南下”创办的,也不是由电影产业投机性的运营付诸实施,而是同时受到两者的影响,作为香港电影人主体性的实践而进行电影制作的集团。可以说是作为创造战后香港电影现代性的基地而发挥了机能。中联在1952年公司成立的同时,表明了自己电影制作的方向性而最初拍摄的第一部电影,便是根据巴金的小说改编的粤语片《家》。

粤语片《家》1953年在香港公映,大获成功,不仅中联的经营因此走上了轨道,而且为战后粤语片以及“文艺片”的确立作出了重大贡献。吴楚帆在回忆当时的情况时说道:“它的收入比较元旦期中上映的歌唱片还要加倍,戏院连日爆场,售栗处的窗口一直排上了长龙,蜿蜒不绝。是这些长龙迫使院商对我们作品的票房价值改观的。”[13]的确,查看当时的报道,便有这样的记载:“《家》自七日起公映,不出所料,第一天收入三万四千多元,第二天比第一天更高。收入三万七千多元。估计第三天可能更宝座,因为九龙方面的‘龙城’戏院加入联映。据说院方跟‘中联’订的影出日期为一连八天,看目前卖座之盛,一般估计,大概会超出十五天之数,”“据透露,《家》成本约为十二万余元,照目前卖座估计,将来结算《家》在港九一地的影出便有若干赢利。”[14]1950年代的香港粤语片制作费为 3万元至 8万元,而中联为了提高电影作品的质量,将迄今为止粤语片每 90分钟 300个镜头 (国语片为 500镜头),增加到了 400至 500镜头,据说因此制作费大幅度地攀升[15]。然而电影《家》的票房效益却为中联带来了超过其高额制作费的利益⑪。观众人数究竟达到多少,没有正式的统计,不过有资料认为:从票房收入逆运算,可推测香港九龙地区的居民224万人中18%看了这部电影⑫。《家》之所以获得如此的成功,其理由除了香港文化的历史文脉之外,我们只能认为终究还是制作方与观众的意图和期待凝集在了表象文本之上的缘故。

站在制作者的立场来看的话,在殖民地香港不管是假象还是现实,以对祖国的憧憬为基础、追求现代性的社会意识恐怕是存在的;而站在观众立场来看的话,则不管是拥护传统伦理也罢批判也罢,要欣赏描写恋爱和家庭的情节剧的欲求恐怕也是存在的⑬。光是巴金的原著,战后在香港被改编成电影的作品除了《激流三部曲》之外,还有《爱情三部曲》《寒夜》《火》《憩园》等,主题为恋爱和家庭问题的作品居多⑭。自从1913年香港开始拍摄电影以来,20世纪中被改编为电影的所谓“五四文学”作品总共 33部,其中的三成弱共 9部为巴金小说的改编,紧追其后的也就是《雷雨》《日出》《原野》被改编为电影的曹禺了⑮,而这些原本便是戏剧,与小说改为电影的巴金,情况和经纬均不同。巴金的小说,尤其是《家》,作为粤语片在香港大获成功,其中当然有上述从战后香港电影的视点来看的理由,然而电影的故事内容本身也溶入了香港电影人主体性的解释,对此也应当加以验证。因此接下去我想对粤语片《家》的剧本进行一番点检。

这部电影的男主演是总经理吴楚帆,女主演是名列“清洁运动”联署人及公司创立同人的白燕,由此可知有着集体制作的一面,将小说改编为剧本的,是兼任导演的吴回⑮。当时吴回们使用的油印剧本⑰,与映像相比较,可知在摄影时还有过变动,不过改变不大,而且文字资料更易于同小说比较,所以在此打算通过这没有公开的剧本来思考小说文本的解读方式。首先是由于电影剧本的性质既不同于小说也不同于话剧,故事是根据摄影场面而分割的,而且大概是为了便于演技指导,剧本开头是对于各登场人物的说明,从年龄到性格,十分详细。这些登场人物的几乎是遵照小说原著,与 1956年上海的电影《家》不同,人物设定相当地忠实于原著。然而,其所描述的故事中,却有着此前的电影、话剧中所无的独特解释。总共由 70个场景构成,每一场景由分为多个镜头,因此就形式而言是故事是分作 88段来展开的。首先故事梗概的整体展开几乎与小说相同,然而故事的中心人物为觉慧,与将觉新做为中心人物的1956年上海电影《家》完全不相同,这一点乃是与其它诸文本最大的不同之处,而这种解释文本的姿态,让人猜想是否同 1957年拍摄的、以鸣凤为主人公的电影《鸣凤》一线相连。一开始描绘觉新和瑞珏的新婚生活,这一点同曹禺的话剧《家》以及 1956年上海电影《家》相似,然而其内容在场景 1至场景 20中,只占了一半左右而已。从场景 21至场景 38是觉慧和鸣凤的悲恋故事,看上去是小说的第 26章内容忠实的影像化。场景 32中觉慧试图跳入池塘救投水自杀的鸣凤,没有救成,鸣凤的遗体被放入棺材,从高府的后门运走,这些场面在场景 33至 38中得到了详细的描写。场景 39至最后的场景 70,主要是小说的第 30章至第37章的故事,几乎遵循小说原样展开,因而从整体上来看,这是小说、话剧、其它电影里面都没有的,这样一种新的故事创作,不妨说乃是这部粤语片的最大特征。

在此我们思考制作粤语片《家》的香港电影人为何将觉慧的挫折突出而创造出新的故事这一问题时,有必要再次回到作为文学文本的小说《家》的故事本身。先看恋爱故事一面,它以五四运动后的 1920—1921年为时代背景,通过同时展开几个恋爱故事,鲜明地凸显了生活态度各不相同的三兄弟和周围人们生活态度的对比及苦恼,描写了恋爱的自由与个人自立问题的不可分割,这一点吸引了众多青年的心。如果将小说中描写的恋爱问题加以分类,可以发现当时的中国青年所可能直面的形形色色的问题都在这里得到了描写。首先围绕着觉新、瑞珏、梅这三人的爱情悲剧,梅与瑞珏的死更加增强了对封建制度的批判和悲剧性。而觉民与琴为争取恋爱自由的斗争,与觉民对自己家庭的反抗相比,由于希望成为一个自立女性的琴的存在,其意义变得更为深远;在揭示了恋爱自由如果没有女性的自立便不可能实现这一点,明确地主张了女性革命。再加上优柔寡断的虚无主义者陈剑云对琴的单相思,于是拒绝不能自立的男人的女人同未能自立男人之间的对比变得鲜明,甚至还描绘了觉醒于自立而结果却成为了败残者的男人如同鲁迅笔下的《孔乙己》或《孤独者》一样,作为社会的多余者而只能生活于边缘,抑或反抗传统共同体而孤立无援地妥协于旧社会的形像。觉慧的恋爱由于超越了身份差别,在三兄弟之中是最为路途艰难的。觉醒于自立的结果,社会运动这一公共革命的道路优先于拯救鸣凤这种私人革命的觉慧,作为一个家里的革命者失败了。最后他拒绝了家这一命运共同体,怀抱着创建新的命运共同体的梦想,迎来了离家出走这一结局。

恋爱对觉慧来说,先是争取自由的标识,后来成了至自立的途径,最后则为抛开封建大家庭的主因。他认为仅仅恋爱自由并不能够实现个人的自立与解放,在这一立场上他不仅对大哥觉新的妥协而且对二哥觉民对恋爱和大家庭的态度做了严厉批评,其结果自己却救不成所相爱的鸣凤,作为对封建大家庭的革命者失败之后,决定离开自己的家出走。在此觉慧出走以后如何并不重要。当然他此后会面临与鲁迅在《娜拉走后怎样》提到的类似问题,便是离家出走的青年往哪里走。但这便是巴金后来通过《爱情三部曲 》、《火 》、《憩园 》、《寒夜 》等小说里面一再验证的个人和共同体、自立和牺牲、自我和幸福等人类共同的终极问题。小说《家》的核心则在于以觉慧为中心并以封建大家庭和社会运动作舞台,青年为获得主体性而苦恼和挣扎的过程上,尤其是私人革命 (恋爱自由和自立)与公共革命 (革命运动)的纠葛。这种围绕着自立与主体性的问题则为五四以来中国青年所面临的共通问题,在这一观点来说,《家》可以说是一部继承五四精神而探讨现代人如何自立这一课题的持有现代性的小说。在此我要强调的《家》的现代性并不仅仅指同传统社会与文化相对立的、志在摆脱它们的创新倾向。五四时期胡适曾说的“替中国创造出一派新中国的活文学”[16]这种主张似乎靠近现代主义的创新立场,但问题是所谓“现代的东西必然全都是新的,然而新的东西却未必全都是现代的”⑱,仅凭新鲜本身尚并不能够规定它便是现代的。关键还是现代性的前提条件,在此便是如何要争取主体性。“现代性也并非最近的东西。它甚至连一个时代都不是。它从广义来说,是写作的另一形态”⑲,倘若效仿这样后现代的立场的话,在创作上先获得写作的主体性这层意义上,五四新文学本来可以说为文学现代性的实验。巴金《家》继承这种现代性精神而实践写作的主体性,同时通过登场人物探讨当时青年所面临的如何获得自立和主体性这一决定性的重要问题,在这双层的意义上,可以指出小说《家》的现代性。的确,关注到其现代性的解读方式则出现于粤语片《家》里。

自己本人也是电影导演的舒琪,作为 1953年版粤语片《家》比 1941年版及 1956年版要高明的理由,举出了梅到高家来的场面和鸣凤投水自杀的场面为例⑳。究竟是否高明乃是个人的价值判断,限于篇幅关系在此不作讨论,然而围绕着鸣凤之死创造出了新的文本,其独特性不妨予以高度评价。拒绝将觉新的爱情悲剧同反封建直线型地联接起来进行解读,而将觉慧的恋爱问题定位为焦点,通过对家里最具反抗精神、最为热情的觉慧为了解救自己所爱的人而告失败、到场参加送葬的形像,与立足于两个时代之间而无力自拔的觉新形成对照,鲜明地表现了反抗、挫折、走向出发与再生的觉慧在家里的人生航路。这个极为独创的改编,一方面使原作中觉慧作为社会活动家的侧面变得看不出来了,这一点显示出了将觉慧这一人物形象平面化了的缺点;然而若从恋爱问题这个视点来看的话,则表明了自由恋爱并非终极目标,而是揭示了现代人自我的出发点这一认识。这样去思考的话,它便是由对于小说《家》的非常深邃的解读所支撑,从而进入到了创造新故事的境地。就这一点而言,它不独是对小说文本的高水平解读,而且不妨说它是成为战后香港电影人主体性和现代性标志的电影。不仅学习五四文学而且学习香港商业电影,追求图像表现的独特性和主体性的电影实践得到了战后香港观众的热烈支持,乃是香港文化成熟的里程碑。

本文基于拙稿《巴金作品〈家〉文本的变容》(陈思和·李存光主编《一股奔腾的激流》上海三联书店,2009)而修改一部分.

注释:

①吴天《家》(五幕剧),光明书店,1947年 6月。吴天 (1912-1989),本名洪吴天,江苏扬州人。中学时代 1927年加入共青团,31年上海美术专门学校时代从事学生运动。1935年赴日本后参加东流社,1936年潜入马来西亚从事抗日活动,1938年加入马来亚共产党。未几受到英国当局指名通缉,归国。在上海加入中国共产党,从事地下活动和戏剧运动。改编巴金的《家》就在这一时期。当时担负该话剧导演的洪谟在〈抗战时期的上海话剧 (二)——访洪谟〉(《新文学史料》2007年)上回顾了当时的经纬。邵迎健〈上海抗战时期话剧的轰动剧目及日本电影上映场数比较〉(《话剧》2006年第 4期,上海话剧艺术中心)也介绍了具体的上演状况。

②曹禺《家》,文化生活出版社,1942年 12月。具体的改编和上演的状况可参照〈曹禺同志漫谈《家》的改编〉(《曹禺研究资料》上册,中国戏剧出版社,1991年 12月,初出《剧本》1956年第 12期),曹禺《为了不能忘却的纪念》(《家》,上海文艺出版社,1979年,初出《文汇报》1978年 8月 6日),巴金《怀念曹禺 》(《再思录》增补本,广西师范大学出版社,初出《人民日报》,1998年 5月 15日),田本相《曹禺年谱》(《曹禺研究资料》上册),田本相等编著《抗战戏剧》(河南大学出版社,2005年 8月),以及曹树钧《曹禹剧作演出史》(中国戏剧出版社,2006年)等各资料。

③张善琨 (1905-1957),生于浙江省,靠贩卖烟草起家,1934年在上海创建“新华影业公司”。在川喜多长政等人策划的"中华联合制片股份有限公司"(中联,1942年 4月)和“中华电影联合股份有限公司”(华影,1943年 5月)中据重要地位。战后在香港的电影界继续活动,也在台湾作为反共意识的爱国艺术家获得国民党政府的青睐。

④周贻白(1900-1977),湖南长沙人,年轻时做过传统戏剧演员,1927年来到上海参加南国剧社。抗日战争爆发后,参加上海戏剧界救亡协会活动。"孤岛"时期创作许多剧本。1941年以降,辗转北京、天津、无锡等地。

⑤电影《春》(1942),中华联合制片股份有限公司制作,导演·剧本∶杨小仲,演员∶徐立,严化,王慕萍,周曼华,王丹凰,陈琦,粱影,陈一棠等。电影《秋》(1942),中华联合制片股份有限公司制作,导演·剧本∶杨小仲,演员∶徐立,李丽华等。

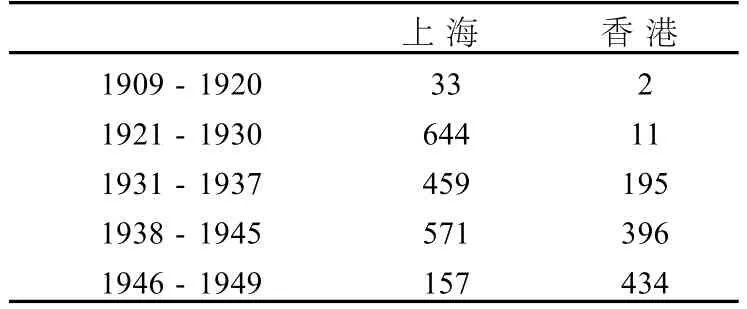

⑥尽管是二手资料:这里有一个统计表以数字表明了上海和香港电影产业地位逆转。(引自钟宝贤《香港影视业百年》,三联书店(香港),2004年 10月 ,98页)。

电影拍摄部数

⑦钟宝贤,《香港影视业百年》,177页的统计:1968-1969年粤语片和国语片部数为 83比 72,1969-1970年逆转为 63比 95。

⑧吴楚帆 (1911-1993),本名吴钜璋,原籍福建,生于天津。1930年香港倍正中学毕业后,当过店员、工人,1932年出演默片《夜半枪声》成为演员,后来出演抗日电影《生命线》(1935)、《人生曲》(1937)获得名声。至 1966年退休为止共演过 250部电影,他是演员、导演、制片人、剧作家,活跃于多方面,被成为“华南影帝”。1948年发起"粤语片清洁运动",1952年中联成立时他是中心人物,担任总经理。在根据巴金小说改编的粤语片《家》《春》《秋》《爱情三部曲》《寒夜》《人伦》中全由他担任男主演。

⑨白燕(1920-1987),本名陈玉屏。1935年在广州教忠女子中学就读时投身电影界,未几前往香港成为演员。战后参加“清洁运动”和中联的成立,与吴楚帆合作,在根据巴金小说改编的粤语片《春》《爱情三部曲》《寒夜》《人伦》中担任女主角。

⑩李晨风 (1909-1985),本名李秉权,生于广州。1927年在广州省立第一中学时为逃避国民党“清党运动”考入岭南大学附属戏剧学院。并于 1929年考入欧阳予倩开设的广东戏剧研究所附设戏剧学校,直至该校 1931年被国民党解散,一面在该校学习一面从事演剧活动。1933年前往香港,1935年投身电影界。1941年香港落入日军手中后脱逃,辗转南洋。战后返回香港重归电影界,1952年予吴楚帆等人创立中联,1953年将巴金小说改编为电影,并担任导演。

⑪根据余慕云〈巴金和香港电影〉(香港《文汇报》,1984年 11月 3日),电影《家》的票房收入达到 28万港币。另外,据称继之拍摄公映的《春》的票房收入为 18万港币,《秋》为 25万港币。

⑫根据 1953年电影《春》公映时的说明书中写到:“《家》的收入,香港、九龙两地的居民为二百数十万人,其中 1.8成看过《家》”(香港电影资料馆,档案号码 PR605X)。

⑬通过家庭剧和南洋市场来考察殖民地香港的电影由“国片”这一民族身份追求蜕皮变化状况的日本国内先行研究,有韩燕丽的〈家庭情节剧的政治学——二十世纪五十年代香港「国片」与变容的母亲表象〉(《野草》第 80号,中国文艺研究会,2007年 8月1日)。

⑭除了《家》改编的两部电影《家》(1953年)、《鸣凤》(1957年)以外,巴金原作的香港电影有以下作品 (参照《影展》30,2006年 1-3月,及《香港影片大全》第 4卷,香港电影资料馆,2003年 1月):《春 》1953年 ,中联 ,粤语 ,导演 ·编剧:李晨风 ,演员:吴楚帆,白燕,容小意,张活游;《秋 》1954年,中联,粤语,导演:秦剑,编剧:司马才华 (秦剑),演员:吴楚帆、红线女、张活游、容小意、林家声;《寒夜 》1955年,华联,粤语,导演 ·编剧:李晨风,演员:吴楚帆、白燕;《爱情三部曲》1955年,国际,粤语,导演:左几,编剧:何愉 (左几),演员:吴楚帆、白燕、梅绮、容小意;《火 》1956年 ,国际 ,粤语 ,导演:左几 ,编剧:何愉 (左几),演员:红线女、张瑛、梅绮、李亨、冯奕薇、姜中平、李月清、黎雯;《人伦》(原作《憩园 》),1959年 ,中联 ,粤语 ,导演:李晨风 ,编剧:李兆熊 ,演员:吴楚帆、白燕、张活游、黄曼梨、容小意;《故园春梦》(原作《憩园》),1964年 ,凤凰 ,国语 ,导演、编剧:朱石麟 ,演员:鲍方、夏梦、平凡、王小燕。

⑮文学题材的香港电影细表可参考梁秉钧、黄淑娴《香港文学电影片目》(岭南大学人文学科研究中心、2005年 6月),该书 223页有原作为“五四文学”文学的电影片目。

⑯吴回(1912-1996),1929年与卢敦、李晨风一起就读于广东戏剧研究所附设戏剧学校,后于 1931年与卢敦、李晨风在广州展开剧团活动,41年前往香港成为演员,擅长演善良的小市民角色,以后出演的电影超过 100部以上。从 1947年的《今宵重建月儿圆》起开始做导演,除了巴金《家》以外,还导演过《败家子》(1952)《原野》(1956)《雷雨》(1957)等 200部以上的电影。中联成立时的中心人物之一。1970年之后还打入电视界。

⑰粤语片《家》的油印剧本收藏于香港电影资料馆。档案号码SCR1762。

⑱Fredric Jameson,“The Four Maxims of Modernity”,inA Singular Modernity:Essay on the Ontology of the Present(London&New York:Veruso,2002),p.18.

⑲Jean-Franco is Lyotard,“A Postmodern Fable”,in Postmodern Fables,Translated by Georges Van Den Abbeele(Minneapolis&Lon-don:University of Minneapolis Press,1997),p.96.

⑳舒琪〈电影《家 》《春 》评 〉,黄爱玲编《李晨风 ——评论、导演笔记》,63页。此外该文作为先行研究,通过对电影场景的详细分析来论述香港电影《家》《春》,大有参考价值。然而该文不重视1941年上海版电影《家》和 1956年上海版电影《家》之间的重大差异,笔者不能苟同。

[1]李道新.中国电影史研究专题 [M].北京:北京大学出版社,2006:48.

[2]李多珏.中国电影百年:上编[M].北京:中国广播电影出版社,2005:110-111.

[3]陆弘石.中国电影史 1905-1949[M].北京:文化艺术出版社,2005:106.

[4]张巍.中国电影专业史研究·电影编剧卷[M].北京:中国电影出版社,2006:120.

[5]陈文平,菜继福.上海电影 100年[M].上海:上海文化出版社,2007:237-238.

[6]巴金.关于《激流 》[M]//巴金.巴金全集:第 20卷.北京:人民文学出版社,1993:682.

[7]巴金.谈影片的《家 》[M]//巴金.巴金全集:第 18卷.北京:人民文学出版社,1993:694.

[8]孟犁野.新中国电影艺术史:1949-1959[M].北京:中国电影出版社,2002:250.

[9]北京师范大学中文系巴金创作研究小组.巴金创作评论[M].北京:人民文学出版社,1958:1.

[10]周承人,李以庄.早期香港电影史:1897-1945[M].香港:三联书店,2005:134.

[11]廖志强.50年代到 60年代香港粤语片再解读:意识形态的探讨[M]//吴月华,陈家乐,廖志强.同窗光影:香港电影论文集.香港:国际演艺评论家协会 (香港分会),2007:187.

[12]钟宝贤.南国传统的变更与消长:李晨风和他的时代[M]//黄爱玲.李晨风:评论·导演笔记.香港:香港电影资料馆,2004.

[13]吴楚帆.吴楚帆自传[M].台北:龙文出版社,1994:160.

[14]《家》公映后的消息 [N].香港:商报,1953-01-10.

[15]钟宝贤.香港影视业百年 [M].香港:三联书店,2004:139-141.

[16]胡适.建设的文学革命论[J].新青年,1918,4(4):289.

J909

A

1673-0712(2010)01-0021-07

2009-12-20.

山口守,日本大学中文系教授.

(责任编校:松仁)