论我国国际收支持续“双顺差”的负面效应

孙恒有 崔华伟

(郑州大学,河南 郑州 450001)

论我国国际收支持续“双顺差”的负面效应

孙恒有 崔华伟

(郑州大学,河南 郑州 450001)

世界金融危机昭示我国经济“转型”迫在眉睫,我们应该变被动调整为主动调整。面对来自西方国家的“中国等出口导向型经济体的外部经济失衡导致全球金融危机”论调,我们首先应当对近年我国持续多年的国际收支“双顺差”进行一番重新审视。持续“双顺差”的直接后果是外部经济失衡,顺差的积累造成很多负面效应。我国国际收支持续“双顺差”既有内部原因又有外部原因。我们必须以哲学的眼光,树立全面、协调、可持续的观念,才能恰当的把握“双顺差”及其带来的负面效应。

双顺差;外部经济失衡;负面效应;哲学原则

一、引言

中国经济在改革开放三十多年来经历了快速发展,已经成为世界第二大经济体。在日益全球化、市场化、工业化、城镇化、信息化的同时,中国内部和外部的环境都发生了巨大的变化,影响经济发展的不确定因素日益增多。最近发生在地球另一端的“美债危机”导致标准普尔对美国主权债务信誉评级下调,竟然引发了全球股市下跌,我国也未能幸免于难;在内部,8月9日,国家统计局发布的7月宏观经济数据显示,7月CPI同期同比上涨6.5%,创下37个月以来新高。

我国财政政策和货币政策面临从未有过的复杂的内外环境。世界发达经济体还没有完全走出金融危机的泥潭,却被频频爆发的债务信用危机所困扰,而新兴经济体的复苏却面临发达国家的制约,因为全球货币发行的主动权和结构调整的话语权仍然掌握在发达国家手上:一方面,发达经济体为自身利益超发货币,使新兴经济体被迫承受资产泡沫和通胀压力;另一方面,以美国为首的发达经济体为扩大出口,将国际金融危机归咎于所谓的“由出口导向型国家主导的外部经济失衡”,迫使我国在内的新兴经济体为经济危机“埋单”,被动调整经济结构①。

长期以来由于过分追求GDP增长,我国国内经济发展结构确实累积了许多问题。关于我国经济结构问题的讨论早已有之,世界金融危机提醒了我国经济“转型”迫在眉睫,但是,我们应该变被动调整为主动调整,面对来自西方国家的“中国等出口导向型经济体的外部经济失衡导致全球金融危机”论调,我们首先应当对近年我国持续多年的国际收支“双顺差”进行一番重新审视,积极应对国内经济结构调整和国际压力。

二、我国国际收支“双顺差”的直接后果及其负面效应

1.我国国际收支“双顺差”的直接后果——外部经济失衡

在开放经济中,宏观经济调控的目标是实现内外部同时均衡。当一国国内产品市场、货币市场、劳动力市场同时达到均衡,我们称之为内部均衡,此时经济体内部是稳定的,没有产品的供需矛盾和通胀通缩的压力;外部经济均衡,严格意义上来讲,是国际收支的平衡,即国际收支既没有盈余也没有赤字,一般用BP曲线来刻画。

而在经济学中,一般认为一国经济有适当的顺差或逆差是一种正常的状态,严格意义上的外部经济均衡是不存在的,但是对如何判断一国外部经济失衡,至今没有一个准确的度量标准。

约翰.威廉姆森在1994年出版的《均衡汇率评估》一书中指出:国际收支平衡,即经常项目余额与意愿的资本流动相匹配,它是一个含有价值判断的概念。那么,所谓的外部经济失衡,我们可以理解为:一国国际收支的顺差或者逆差超出了自身意愿或可承受的范围,对经济的稳定、有序、可持续增长带来或即将带来相当负面的影响。

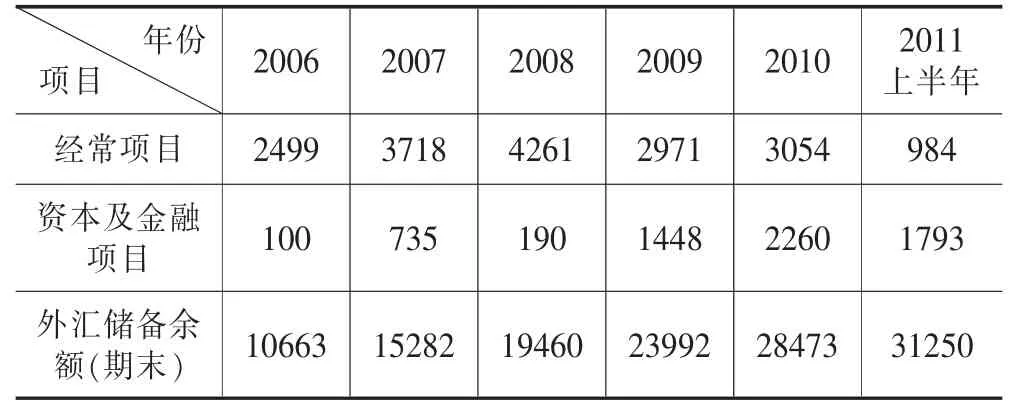

我国从1994年开始,特别是加入WTO之后,基本上保持着经常项目和资本项目的“双顺差”。2008年金融危机使我国出口受到影响,经常项目顺差有小幅减少,但由于资本项目顺差的急剧增加,我国“双顺差”格局不仅没有缓解,反而有所加剧。(见表1)

表1 2006-2011上半年我国国际收支经常项目与资本项目顺差情况(亿美元)

从表中看出,2010年我国总顺差为5314亿美元,其中经常项目顺差为3054亿美元,资本和金融项目顺差为2260亿美元,国家外汇储备余额达28473亿美元,占2010年GDP将近一半。

最近西方有些学者呼吁在全球建立衡量外部经济失衡的“共同标准”,以此重新建立全球经济的“平衡增长”。虽然对具体衡量指标和标准没有达成一致,但“外部经济失衡”已经成为发达经济体打压新兴经济体、转嫁本国经济危机的一个新的工具。

我们在反对经济霸权主义、保护本国出口的同时,需要清楚的认识到,持续多年的“双顺差”和巨额外汇储备不仅没有给我国居民带来巨大的福利,反而因为外汇储备的不断缩水使我们多年的劳动成果面对“蒸发”的风险,量变已经演化为质变,我们不得不承认,“双顺差”带给我们的除了巨额的外汇储备还有巨大的负面效应。

2.我国国际收支持续“双顺差”的负面效应

虽然连年贸易顺差显示了我国经济发展的良好势头,但持续的“双顺差”和其累积的巨额外汇储备却给我国带来了诸多困扰:

流动性过剩。我国过剩的流动性中有很大一部分是外汇占款,由于我国当前实行的是结售汇制度,央行需要不断发出基础货币对冲外汇占款,造成货币供应量加大;除此之外,人民币汇率机制改革后,连年的顺差造成人民币不断升值的巨大压力,为了保持汇率的基本稳定,央行需要不断投放人民币买入外汇,而基础货币的投放又以乘数效应扩大广义货币供给,进而使国内流动性过剩加剧。

贸易摩擦增多。持续多年的贸易顺差,引起了越来越多的贸易摩擦,我国成为贸易保护的最大受害者,反倾销、技术贸易壁垒等贸易保护手段层出不穷。2010年全年中国遭遇贸易摩擦64起,涉案金额约为70亿美元,使我国的出口蒙受巨大损失。

人民币升值压力加大。我国国际收支的持续“双顺差”必然造成我国外汇市场供大于求,压迫人民币不断升值,有关数据显示,2005至2009年间,人民币对美元的升值幅度分别为2.49%、3.349%、6.804%、6.882%、0.09%。人民币对外升值对内贬值,使我国的出口企业雪上加霜,迫使越来越多的资金从实体经济退出,转而投向房市等资本市场,加剧资产的泡沫化。同时,人民币不断升值的预期吸引国际游资涌入国内套利,进一步加剧人民币升值的预期,形成一种“升值——升值预期——持续升值”的怪圈。

加剧国内通胀压力,制约货币政策的发挥。国际收支的持续“双顺差”造成官方储备资产持续增加。按照我国现行外汇管理体制,央行将不断的投放人民币对冲外汇占款,这必然加剧国内的通货膨胀,从某种意义上说,加剧国内通胀是前面三个负面效应的不良后果之一。国内的通胀又将影响到民生等一系列领域,进而制约我国选择合适的货币政策应对“双顺差”带来的不良影响。

持续的顺差还不利于国内经济结构的调整。多年的“双顺差”麻痹了政策当局发展国内消费的意识,直到此次金融危机,这一问题才充分暴露出来。否则,我们将继续沉浸在“双顺差”带来的高速增长的喜悦之中,这一问题暴露的越早越可以及时调整,我们已经充分认识到调整国内经济结构的迫切性。

从某种程度上说,“双顺差”只是一系列内部问题的外在表现,可以预见,“双顺差”的存在和其带来的一系列负面效应短期内还将继续困扰着我国。

三、我国国际收支“双顺差”的原因分析

我国国际收支持续多年“双顺差”有着深层次、多方面的原因。下面将从外因、内因两个方面分析:

1.外部原因

第一,国际产业结构调整,中国逐渐成为“世界工厂”。20世纪60年代起,欧美等发达国家进行产业结构调整,在国内重点发展高新技术产业和现代服务业,而将劳动密集型产业、低附加值的加工业和资源消耗型产业向外转移;我国改革开放后,由于廉价劳动力等优势,成为国际产业转移的重要场所,跨国公司利用我国廉价劳动力制造产品,然后将物美价廉的商品返销往发达国家,促进中国加工贸易和出口迅速发展的同时,扩大了中国对他国的贸易顺差。

第二,西方发达国家长期以来的量化宽松货币政策。为了刺激经济的不断增长,西方发达国家特别是美国,近年一直维持着国内的低利率政策,于此同时,美国国内的高消费、高财政负担不断迫使美国货币当局超发美元。这导致了全球各个地区不同程度的经济泡沫,信用不断膨胀,国际大宗商品价格不断上涨,全球的非理性繁荣、消费带动了中国的出口,我国经常项目顺差快速增长;金融危机的爆发,造成美国国内经济的重创,继2008年开始美国推出QE1和QE2后,QE3又在酝酿中,不断贬值的美元,导致国际避险套利资金涌入中国等新兴经济体,又加剧了我国资本项目的顺差。

2.内部原因

第一,加工制造业等劳动密集型产业的发展,发挥了中国的比较优势,造成连年贸易顺差。中国实行对外开放政策后,紧紧抓住国际资本流动和产业转移的历史机遇,各级政府积极引进外资以发展加工制造业等劳动密集型产业,大力发展对外贸易尤其是加工出口贸易,通过扩大出口和贸易顺差拉动经济高速增长;同时,我国劳动生产率不断上升,但劳动力工资上涨的速度低于劳动生产率上升的速度,使得我国加工制造业具有成本相对较低的竞争优势,“中国制造”迅速占领了国际市场,出口连年增加。

第二,我国对已经形成的出口导向型发展模式具有路径依赖。改革开放后,特别是2001年加入世界贸易组织以来,为了利用经济全球化拉动中国经济快速增长,我国进行的一系列改革和实施的一些政策将我国推向了依赖外需发展经济的轨道,即出口导向型发展模式:从经济结构来看,在中国的经济结构中,劳动密集型产业和制造业占主导地位;从经济增长方式来看,我国是高储蓄、低消费的经济增长方式,主要依赖政府投资和出口增长拉动经济增长,居民消费支出在GDP中所占比重从20世纪90年代初的47%下降到2010年的27%。出口导向型发展模式曾经对我国经济增长有巨大贡献,但现在它是我国持续“双顺差”及其负面效应的根本原因之一,阻碍国内经济结构的调整。

国际收支持续“双顺差”导致的“外部经济失衡”与我国内部经济结构失调是一个问题的两个方面,是互为因果、互相影响的:越是内需不足就越需要依靠投资和出口拉动经济增长,外部经济就更加失衡,“双顺差”格局就会持续;反过来又会影响国内资源配置,造成不足和过剩并存的局面,资源配置扭曲,最终又导致内部经济结构失调和外部经济不确定性风险并存的局面。

四、恰当看待和把握“双顺差”问题应当遵循的几个哲学原则

持续多年的“双顺差”有着其深刻的历史原因和复杂多变的内外环境。只有树立全面、协调、可持续的观念,我们才能恰当的应对“双顺差”问题、从根本上解决其带来的负面效应,在制定各项政策时,应当遵循以下哲学原则:

1.抓主要矛盾的原则

矛盾分析法是辨证唯物主义哲学分析问题的基本方法,矛盾双方是即对立又统一的。我国当前面临的“双顺差”问题是外部经济失衡的直接原因,而内部经济失调与外经济失衡是一对矛盾,它们应该统一到我国经济可持续发展的轨道之中,所以解决国际收支“双顺差”问题要从调整内部经济结构入手。

我国内部经济结构失调主要表现为投资、消费和出口这拉动经济增长的三驾马车的失调:国内消费需求不足,迫使经济增长对投资和出口过度依赖的模式是难以持续的,必须加以调整。

在投资方面要更加谨慎,向投资要效率:第一,以人为本,加大对人的投资,由个人家庭负担个人的教育培训等投资将挤占个人的消费空间,不利于扩大内需,今后国家应通过投资创造条件,培育更多的创新型人才和技术工人;第二,适当增加研发投资,让科技进步成为经济增长的新引擎,这将有利于我国发展方式的转型;第三,重视投资服务业的投资,这将有利于我国产业转型升级,带动就业增长,避免部分工业产能过剩带来的资源浪费和环境破坏。

在消费方面建立扩大内需的长效机制:第一,完善收入分配制度,由于边际消费倾向递减,提高城乡中低收入水平居民收入有助于从总体上扩大国民消费,促进社会公平正义;第二,推进城镇化的同时扶持中小企业和服务业的发展,它们不仅是经济增长的微观基础,还可以吸纳一部分劳动力,促进其消费增长;第三,增加政府用于社会事业和改善民生方面的支出,完善社会保障制度,让居民消费可以无后顾之忧;第四,发展新型服务消费,改善消费环境保护消费者权益,促进消费结构升级。

在进出口方面,调整出口商品结构,降低出口产品成本。按照新贸易理论的基本观点,企业出口是为了扩大产品的市场销售,进而生产更多产品,降低生产成本,大大提高在国际上的竞争力。而我国大部分出口企业是为了出口而出口、为了创汇而出口,没有充分发挥规模经济的作用,一旦劳动等要素成本上升,将失去在国际市场的优势;我国应当不断提高劳动生产率和技术,提高出口产品附加值,增加高新技术在出口中的应用。扩大高新技术和能源在进口中的比重,增加战略资源储备,获得长期发展的动力。

一旦我们理顺了国内的投资和消费之间的关系,就可以从本源上抑制畸形增长方式的进一步强化,国际收支“双顺差”格局自然会得到缓解。

2.普遍联系的原则

国际收支“双顺差”绝对不是一个孤立的问题,它的形成与我国长期以来的贸易、财税、金融等政策密切相关的,我们在制定各项政策时应更加谨慎,充分考虑到一项政策对各个因素、各个层面的影响。

金融方面,我们应停止金融无序对外开放,加强金融监管,防止热钱投机。境外投机热钱是造成我国外汇储备增加和外汇占款增加的主要原因之一,因此,我们需加强金融监管和管制,制止大量热钱流入流出,以减轻人们币升值压力,从而避免外汇管制失效及由此带来的国际投机资本的恶意冲击。

财税方面,适当增加产能过剩产业的企业所得税税率,适当增加财政资金对农业、教育、水电、就业培训、科研、气象、环保等瓶颈领域的支持,如在农业方面针对此次猪肉大幅涨价,建立农畜产品繁殖改良基地,维持优良畜种的稳定供给,避免价格大起大落。这样不仅可以抑制国内的通货膨胀,更能从根源上缓解国际收支顺差的形成。

对外贸易方面,可以利用我国巨额外汇储备进口所需资源、能源,平衡进出口,储备黄金、石油、铁矿砂等其他战略资源,安全高效的运用外汇储备,减轻人民币升值压力;严格控制战略资源的出口,通过相关立法,阻止稀土等宝贵资源的出口,不断提高出口产品的附加值。

国际经济关系方面,在改善与发达国家经济关系,防止国际金融危机和主权债务危机对我国产生负面作用的同时,更加重视发展中国家参与区域经济一体化,发展多边贸易和对外投资。

3.量变质变原则

改革开放30年来,我国GDP增长率一直保持在10%左右的高位,但消费占GDP的比重却日益下降,年均10%的增长率主要靠投资和出口拉动。在GDP至上的理念下,国际收支连年“双顺差”被看成合理的经济现象,甚至被当成我国经济国际竞争力增强的标志,直到最近几年,连年顺差的负面效应才受到经济学界的关注,人们逐渐认识到持续多年的“双顺差”对我国调整经济结构和经济可持续发展是不利的,这就是量变积累到一定程度发生了质变。

“双顺差”所引起的许多负面效应是数十年累积的结果。同样,我们在制定相关政策时,也应当认识到,缓解经济的内外失衡和“双顺差”带来的负面效应应当是一个长期的、动态的过程,必须做好打持久战的准备,继续深化金融、市场、汇率等各项制度的改革,逐步将我国的经济推向可持续发展的良性轨道。

除了坚持以上几个辩证唯物主义哲学原则,我们在把握“双顺差”问题时还应当充分考虑到一项经济政策的力度不同,会造成不同的结果。“度”即是经典的马克思主义哲学原则又是我国的古典智慧,对于解决当前的许多经济难题,依然有其参考价值。

总之,“双顺差”的形成及其累积的负面效应是一个长期的、复杂的过程,我们必须用全面的、发展的哲学眼光来看待,充分考虑各种因素及其影响,寻找最合适的政策,逐渐改善经济运行的内外环境,用不断的改革、发展来缓解国际收支持续“双顺差”带来的负面效应。

注:

①李勇.中国副财长:警惕发达国家借外部失衡遏制中国经济.中国新闻网

[1]Williamson J.Estimating equilibrium exchange rates[M].Washington DC:Institute for international economics,1994.

[2]陈新平.我国宏观经济外部失衡及财政税收应对之策[J].宏观经济管理,2006,(1):28-32.

[3]美.Houseman,D.经济学的哲学[M].丁建峰.上海:上海人民出版社,2007.

[4]陈传兴.中国外部经济失衡的原因、效应及政策调节[J].国际经济合作,2007,(12):36-40.

[5]徐洪才.中国经济再平衡路径选择[J].中国市场,2011,(20):44-50.

[6]樊纲等.增速放缓通胀可控——2011年中国经济把脉[J].科学发展,2011,(2):60-63.

[7]余永定.见证失衡:双顺差、人民币汇率和美元陷阱[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2010.

[8]宋连海.对宏观经济调控金融热点问题的思考[J].市场论坛,2007,(11):21-23.

[9]胡建,董春诗.均衡与演化——对经济学发展方向的思考[J].当代经济科学,2007,(2):61-66.

Research on the negative effects of continued double surplus China's international balance of payments

Sun Heng-you,Cui Hua-wei

(Zhengzhou University, Zhengzhou Henan 450001, China)

The world financial crisis remind us the urgency of our country’s “restructuring” in the economy,but,we should change from passive adjustment to active adjustment.Faced with the argument"China and other export-oriented economies’external imbalances lead to the global financial crisis"which come from Western countries,we first should review the continued"double surplus"in China in recent years.The"double surplus"lead to the external economic imbalances directly and cause many negative effects.Our country’s continued"double surplus"has its internal and external reasons.In order to properly cope with the"double surplus"and its negative effects,we should have a philosophical perspective and establish a comprehensive,coordinated and sustainable concept.

double surplus;external economic imbalances;negative effects;philosophical principles

F124.7

A

1672-0547(2011)05-0010-04

2011-08-27

孙恒有(1963-),男,河南南阳人,郑州大学商学院教授,硕士生导师,国际经济与贸易系主任,国际贸易学硕士点学科带头人,中国

世界贸易组织研究院客座研究员;

崔华伟(1987-),男,河南虞城人,郑州大学2010级国民经济专业硕士研究生。