高密度电法的典型正演地电模型及其在穿越工程勘查中的应用

付小明,杜 毅,吴有亮,邓 艳,雷 宛

(1.成都理工大学 信息工程学院,成都 610059;2.中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司,成都 610051)

高密度电法的典型正演地电模型及其在穿越工程勘查中的应用

付小明1,杜 毅2,吴有亮2,邓 艳2,雷 宛1

(1.成都理工大学 信息工程学院,成都 610059;2.中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司,成都 610051)

当油气管道的穿越工程遇到卵石覆盖区、围堰采砂区,以及裂隙发育带等时,由于地区结构复杂,孔隙大的原因,将造成浅层地震勘探效果不佳。鉴于此,这里根据高密度电法原理,并从正演模拟出发,研究了高密度电法在卵石覆盖区、围堰采砂区及裂隙发育带进行工程勘察的可行性和效果,并将该方法应用于工程实例。结果表明:对于卵石覆盖区、围堰采砂区,以及裂隙发育带的工程地质条件,高密度电法在穿越工程中的勘探效果更好。

高密度电法;穿越工程;正演模拟

0 前言

在油气管道穿越工程中进行工程地质勘察,常常会遇到以下地质情况:

(1)卵石、孤石和滚石覆盖区。

(2)围堰采砂区。

(3)裂隙发育带。

这些地区结构复杂,孔隙大,地震波能量衰减迅速,浅层地震勘探效果不佳。鉴于此,为了使用物探方法解决这类工程地质问题,作者对穿越工程中几种典型构造用高密度电阻率法进行正演模拟和研究,并将取得的理论研究成果,应用于生产实际中并取得了更好的效果。

1 方法原理

高密度电阻率法是根据地下介质间的视电阻率差异,来探测地下的视电阻率异常。其原理和常规直流电阻率法一样,它通过A、B电极向地下供电流,然后用测量电极M、N测量电位差,以计算出视电阻率值ρs。根据测得的视电阻率进行反演计算、分析,可推断出地下地层中的电阻率异常情况,从而可以探明异常体的存在,结合地质资料判断其位置及规模等。

在实际工作中,测点的视电阻率值是通过下式求得的:

式中 ΔV为测量电位差;Ι为供电电流;Κ为装置系数,温纳装置的装置系数为Κ=2πa,偶极装置的装置系数为Κ=6πa。

高密度电法勘探是这样实现的:首先在地表布设一系列电极,通过电极转化器不断改变供电电极和测量电极的位置,按照电阻率测量仪设定的采集装置,测得相应位置的电位分布,以探测不同深度、不同位置的地电体;然后将测得的数据传入计算机,利用相关处理软件(如res2dinv软件)进行处理,并将反演结果绘成电阻率剖面图[1~3]。

2 穿越工程典型地质条件的正演模拟

高密度电法勘探的基础,是地下岩层存在电阻率差异。在卵石覆盖区、围堰采砂区、裂隙发育带,一般结构复杂、孔隙大,且往往被低阻物质充填(比如水等),而基岩的电阻率一般都比较大,所以总体上卵石覆盖区、围堰采砂区、裂隙发育带与基岩之间存在明显的电阻率差异,这就构成了高密度电法勘探的有利条件[4、5]。

为了进一步了解高密度电法在穿越工程中的探测效果,使用res2dmod软件[1]进行了正演模拟。在模拟中设置点距1m,电极100根,水的电阻率为10Ω·m,卵石体和裂隙发育带的电阻率为100Ω·m,基岩的电阻率为1000Ω·m。

2.1 卵石覆盖区正演模拟

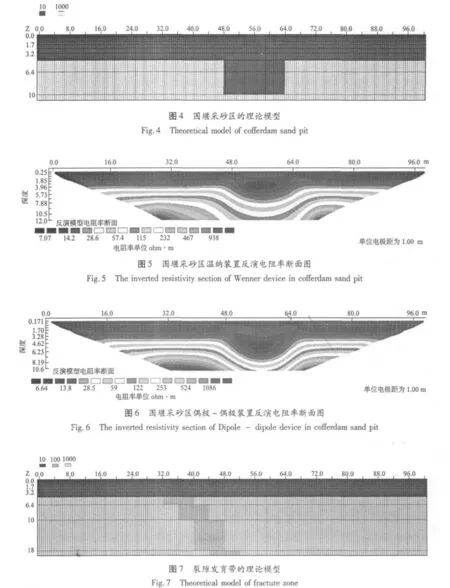

与理论模型(见图1)对比可看出,反演结果与模型对应比较好,且分界面清晰。从温纳装置反演电阻率断面图(见图2)、偶极~偶极装置反演电阻率断面图(见图3)可以看到:模型水中的卵石区域在图2、图3中呈现出封闭圈异常,而在基岩面上呈现反演电阻率起伏形态。电阻率向上凸起的位置与模型体位置基本吻合,其电阻率为25Ω·m~50Ω·m。在卵石覆盖区模拟中,偶极装置较温纳装置表现明显。

2.2 围堰采砂区正演模拟

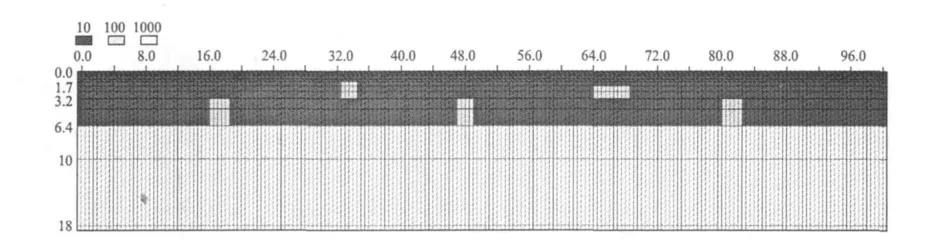

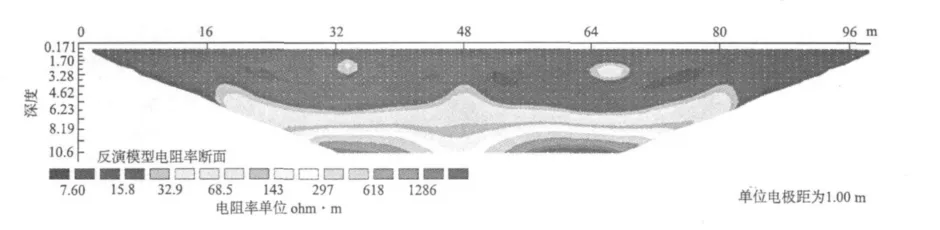

与理论模型(见下页图4)对比可看出,两种装置反演结果与模型对应比较好,且分界面清晰。从温纳装置反演断面图(见下页图5)、偶极-偶极装置反演断面图(见下页图6)可以看到:由于围堰采砂区与理论模型(见下页图7)处被水(低阻物质)充填,所以在图5及图6中形成低阻向下凹陷异常,且异常区与模型围堰采砂区位置基本吻合,电阻率为6Ω·m~15Ω·m。

图1 卵石覆盖区的理论模型Fig.1 Theoreticalmodelofthecoverageregionofgrain

图2 卵石覆盖区温纳装置反演电阻率断面图Fig.2 TheinvertedresistivitysectionofWennerdeviceincoverageregionofgrain

图3 卵石覆盖区偶极~偶极装置反演电阻率断面图Fig.3 TheinvertedresistivitysectionofDipole-dipoledeviceincoverageregionofgrain

2.3 裂隙发育带正演模拟

与理论模型(见图7)对比可看出,反演结果与模型对应比较好,且分界面清晰。从温纳装置反演电阻率断面图(见下页图8)、偶极~偶极装置反演电阻率断面图(见下页图9)可以看到:裂隙发育带由于岩石破裂,其中孔隙度较大,被水充填,从而横向连续性较差,且异常区与模型裂隙发育带位置基本吻合,其电阻率为80Ω·m~120Ω·m。在大的裂隙发育带模拟中,偶极装置较温纳装置表现明显。

图8 裂隙发育带温纳装置反演电阻率断面图Fig.8 TheinvertedresistivitysectionofWennerdeviceinfracturezone

图9 裂隙发育带偶极~偶极装置反演电阻率断面图Fig.9 TheinvertedresistivitysectionofDipole - dipoledeviceinfracturezone

图10 嘉陵江穿越地形校正后温纳装置反演电阻率断面图Fig.10 TheinversionresistivitysectionofWennerdeviceaftertopographiccorrectionofthecrossingJialingriverproject

3 应用实例

3.1 嘉陵江穿越工程实例

实际穿越工程位于嘉陵江上,工作期间江面被出露的江心洲(宽约200m)分隔开,一侧近于静水,水面宽度约70m,水深约不大于5m。

经工区地质调查结果显示:

(1)工区上覆地层主要为第四系松散堆积层,主要成份为砂岩、砂卵石以及粘土,电阻率为10Ω·m~1000Ω·m。

(2)下伏地层主要有侏罗系沙溪庙组砂岩,以及自流井组灰白色泥灰岩、泥岩,砂泥岩互层,基岩电阻率呈高阻反映为5000Ω·m~20000Ω·m,岩层分布较复杂,局部地区裂隙比较发育。

卵石区与基岩电阻率相差较大,这说明在该区开展高密度电法具备了地球物理前提。

图10、图11(见下页)分别为嘉陵江穿越工程的地形校正后的温纳装置、偶极~偶极装置高密度电法勘探反演电阻率断面图。该段穿越河流,为其静水段。由于受到河流的侧蚀作用,凹岸遭到剥蚀,常有基岩出露,且易裂隙发育而凸岸,造成大量堆积,表现为卵石覆盖(左边为凸岸,右边为凹岸)。

(1)从温纳装置反演断面图(见图10)看出,层状结构不明显,左岸覆盖区中多处封闭与半封闭的低电阻率异常,电性界限不明显,由卵石覆盖区的正演模拟推断为卵石覆盖区;右岸表现为高阻,即为基岩出露,且在横坐标150m~168m处横向不连续,而偶极装置反演电阻率断面图(见图11)在横坐标150m~168m处表现为低阻异常,且范围较温纳装置小,由裂隙发育带的正演模拟推断为裂隙发育带。

(2)从偶极装置反演电阻率断面图(见图11)看出,图像除横坐标150m~168m处有一低阻异常外,呈明显层状结构,电性界限明显。

综上可知,在173m高程以上电阻率横向连续性较差,左岸推断为卵石层,右岸表层未含水,表现为高电阻率,推断为耕植土及细砂且有基岩出露。而在173m高程以下表现为相对高阻,推断为砂岩泥岩互层,且右岸岩体裂隙较发育。

根据测线80m处钻孔资料可知,地表0m~5.8m为砂卵石层,5.8m以下为砂岩。

根据测线182m处钻孔资料可知,地表0m~3.4m为灰褐色砂岩,3.4m以下为砂岩夹少量泥岩,且裂隙较发育。

根据测线325m处钻孔资料可知,地表0m~3.4m为耕土,以下3.4m~16.8m为自流井组灰白色泥灰岩,16.8m以下为泥岩。

由于高密度二维反演断面图与钻孔资料吻合较好,从而证明了高密度电法在卵石覆盖区及裂隙发育带的勘探效果较好。

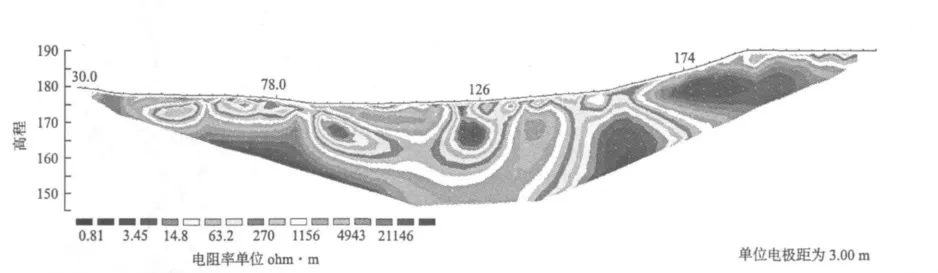

3.2 涪江穿越工程实例

穿越工程位于涪江上,工作期间测线被涪江引流渠截断。主河道水深3m~4m,围堰水深5m左右,横向上电阻率分布较为复杂,纵向大体可以分为二个电阻率分布带,电阻率依次增高。

对工区地质调查的结果显示,工区上覆地层主要为砂岩、泥岩地层,少有砾岩,两岸上覆8m~10m卵石,电阻率为10Ω·m~1000Ω·m;下伏基岩地层主要为灰岩、泥岩,砂泥岩互层,电阻率呈高阻反映,电阻率为5000Ω·m~40000Ω·m,岩层分布较复杂,局部地区为围堰采砂区。卵石区、围堰采砂区与基岩电阻率相差较大,说明在该区开展高密度电法具备了地球物理前提。

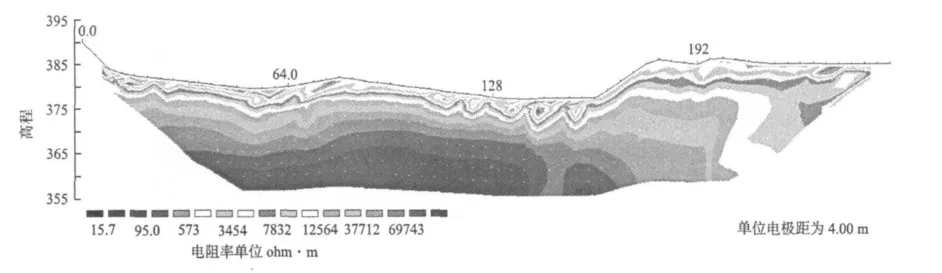

图12、图13(见下页)分别为涪江穿越地形修改后的温纳装置、偶极~偶极装置反演电阻率断面图。该段穿越河流,由于受到河流的侧蚀作用,凹岸遭到剥蚀,常基岩出露,且易裂隙发育而凸岸造成大量堆积,表现为卵石覆盖(右边为凹岸,左边为凸岸)。

从温纳装置反演电阻率断面图(见图12)看出,层状结构不明显,左岸覆盖区中由于卵石覆盖引起多处封闭与半封闭的低电阻率异常,电性界限不太明显;右岸表现为高阻,推断为细砂,且基岩较浅,在横坐标150m~184m处横向不连续。

图11 嘉陵江穿越地形校正后偶极~偶极装置反演电阻率断面图Fig.11 TheinversionresistivitysectionofDipole - dipoledeviceaftertopographiccorrectionofthe crossingJialingriverproject

图12 涪江穿越地形修改后温纳装置反演电阻率断面图Fig.12 TheinvertedresistivitysectionofWennerdeviceaftertopographiccorrectionofthecrossingFujiangriverproject

图13 涪江穿越地形修改后偶极-偶极装置反演电阻率断面图Fig.13 TheinversionresistivitysectionofDipole - dipoledeviceaftertopographiccorrectionofthecrossing Fujiangriverproject

从偶极装置反演断面图(见图13)看出,呈明显层状结构,电性界限明显,从围堰采砂区正演模拟中可推断为围堰采砂区。

综上可知,高程377m~395m电阻率横向连续性较差,左岸推断为卵石层,右岸表层未含水,表现为高电阻率,推断为细砂且为基岩较浅。而在高程377m以下,表现为相对高阻,推断为砂岩泥岩互层,且右岸有围堰采砂区。

(1)据测线63.26m处钻孔资料可知,379.28m~375.28m为砂卵石层,375.28m以下为砂岩泥岩互层。

(2)据测线141.03m处钻孔资料可知,376.46m~358.16m为砂岩,358.16m以下为砂岩夹少量泥岩,为围堰采砂区。

(3)据测线203.4m处钻孔资料可知,383.3m~377.60m为卵石覆盖区,377.6m~361.8m为砂岩,361.8m以下为砂岩夹泥岩。

高密度二维反演电阻率断面图与钻孔资料吻合较好,从而证明了高密度电法在卵石覆盖区及围堰采砂区的勘探效果较好。

4 结论和建议

(1)正演模拟和实际应用证明:卵石区域在反演电阻率断面图中呈现出封闭圈异常,在基岩面上呈现出高阻层起伏,在围堰采砂区形成低阻层起伏,裂隙发育带横向连续性较差,正演结果在穿越工程应用实例中得到证明。

(2)高密度电法与其它物探方法相比,在穿越工程的勘察中,能够取得较好的地质效果。尤其是在卵石覆盖区、围堰采砂区及裂隙发育带,能给出较准确的基岩面埋深、起伏形态、围堰采砂区及裂隙带相对位置。

(3)建议在实际工作中,需结合当地的地电条件,具体情况具体分析,选取最适合当地地电条件的装置及方法,从而取得最佳的物探效果。

[1] DR. M H LOKE. Electrical imaging surveys for environmentaland engineering studies[M]. Malaysia, 1999.

[2] 肖宏跃,雷宛.地电学教程[M].北京:地质出版社,2008.

[3] 雷宛,肖宏跃,邓一谦.工程与环境物探[M].北京:地质出版社,2006.

[4] 肖宏跃,雷宛.高密度电阻率法中几种装置实测效果比较[J].工程勘察,2007,9(5):65.

[5] 孙红亮,肖宏跃,雷宛.高密度电法的延时性勘探研究[J].成都理工大学学报:自然科学版,2008,4(2):158.

[6] 雷宛,肖宏跃.高密度电法中集中装置勘探效果的比较[J].中国地球物理,2006,10:236.

[7] 肖宏跃,雷宛,王永庆.实验室高密度电法微测系统的模拟研究[J].物探化探计算技术,2008,30(5):419.

[8] 肖宏跃,雷宛.用高密度电法探测西安地区地裂缝的应用效果[J].物探与化探,1993,17(2):147.

[9] 董浩斌,王传雷.高密度电法的发展与应用[J].地学前缘,2003,110(3):171.

[10]冷元宝,黄建通,张震夏,等.堤坝隐患探测技术研究进展[J].地球物理学进展,2003,9(18):370.

P631.3+22

A

1001—1749(2011)05—0501—06

2011-03-08 改回日期:2011-07-04

付小明(1986-),女,湖北随州人,硕士,研究方向是地球探测与信息技术。