双证教育目标下的《营养配餐》教学改革与实践※

孙耀军

(河南商业高等专科学校,河南 郑州 450044)

2002年,国家劳动和社会保障部制定了营养配餐员的国家职业技能标准[1];2005年10月,国家劳动和社会保障部正式向社会发布“公共营养师”这一新职业,并于2006年12月发布了《公共营养师国家职业标准(试行)》,自2007年1月1日起施行[2]。国家劳动和社会保障部先后颁布了《营养配餐员国家职业标准》和《公共营养师国家职业标准》,提出了营养理论实际应用的职业要求,营养配餐应是营养配餐员和公共营养师的核心技能。一些高校的食品科学、营养、烹饪等专业也顺应社会的需要,及时调整教学计划,先后开设了《营养配餐》等类似课程[1]。

从2004年起,河南商业高等专科学校烹饪工艺与营养专业在设置课程时,从人才培养与社会需求相结合的角度出发,增设了《营养配餐》这一营养技能课程,旨在将营养理论与营养应用有机结合,侧重于学生营养技能的培养,已在2004级、2005级、2006级、2007级、2008级、2009级6个年级完成授课,并于2010年入选为校级教学改革项目。该课程对培养现代餐饮业急需的高素质、复合型应用性专业人才,提高烹饪营养专业人才培养水平、提升学生就业竞争能力等方面都发挥着重要作用。

1 《营养配餐》课程开设的意义

营养配餐是营养配餐员和公共营养师的核心技能[3],《营养配餐》是营养与食品安全学同烹饪技术相结合的一门应用型实践课程,是烹饪工艺与营养专业的一门重要专业技能课程。

《营养配餐》课程旨在将营养理论与营养应用有机结合,突出职业技能鉴定的指导,把营养餐设计和营养餐制作的实践结合起来,进一步使学生在理论上熟悉营养学的基本原理和烹饪学的基本理论;学生通过本课程的学习,能熟练掌握营养餐设计与制作基本技能,充分结合烹饪理论、营养学理论和菜点制作的实践,掌握核心职业能力,取得相应等级的职业资格证书,使学生成为理论联系实际的应用型人才。

2 传统教学中存在的问题

2.1 重学科,轻岗位

据笔者了解,多数高职高专院校在确定培养目标、设置专业课程时,是在参照其他院校后结合本校师资力量来确定课程的开设,存在因人开课的现象。某些高职院校甚至还沿用中职教育的模式和课程设置方法,只是在中职课程的基础上增加一些理论内容,其培养模式停留在“中职技术+高职理论”的层次。《营养配餐》课程的高等教育起步较晚,缺乏可以借鉴的成熟经验,其课程设置也存在上述问题,其教学计划的制定往往在原有的课程体系基础上,从专业内涵中找出对应的职业岗位,从表象看教学体系具有岗位针对性,但本质上未进行市场调研和行业分析,缺乏对行业特点的深入了解,使得教学体系与职业岗位的联系不强,难以适应行业人才培养目标的特殊需求[4]。

2.2 教材多,轻考证

职业资格证是入职的通行证,就业的敲门砖。2009年2月,教育部颁布《关于加快高等职业教育改革促进高等职业院校毕业生就业的通知》,其中明确要求各高职院校积极开展工作,贯彻落实毕业生的毕业证书和职业资格证书“双证书”制度。

由于“双证书”制度的实施,高等职业教育各课程在教材的选用上必须慎重对待,既要符合专业教学计划和学生培养目标,又要兼顾职业技能鉴定大纲的要求。高职院校应积极探索将职业资格标准融入课程体系,根据不同专业所对应的职业岗位及岗位群要求,参照相关的职业资格标准,改革课程体系和内容,将职业资格标准融入课程标准,融“教、学、做”为一体,强化学生的职业能力与素养。同时,开发满足高等职业教育和职业技能鉴定需要的“双证书”教材,实现学历证书教育与职业资格证书制的“无缝对接”,真正将学历要求和职业资格要求相互融通。

自2004年以来,国内出版的题名包含“营养配餐”或“营养配膳”的书籍有十几种之多,查询CIP数据,标示为:“Ш膳食…营养学……教材”的主要有:《营养配餐师培训教程》(彭景,化学工业出版社,2008)、《现代酒店营养配餐》(卢亚萍,哈尔滨工业大学出版社,2009)、《营养配餐与设计》(张滨,中国环境出版社,2009)、《营养配膳与制作》(邓红,科学出版社,2009)、《营养配餐与设计》(王其梅,中国轻工业出版社,2010)、《营养配餐教程》(矫超,山东人民出版社,2010)等。上述教材的编写依据各不相同,有些主要以《营养配餐员》国家职业标准为参照,有些却没有,这就造成同样或类似名称的教材内容却出入甚大。从各教材的参编情况来看,没有任何编者参编了2本以上的教材,其教材编写团队多为同校人员、外校参与很少,这样易形成一家之言而不具有代表性。

2.3 重设计,轻操作

《营养配餐》课程包括理论知识、食谱设计和实训制作三部分,但教师的教学重点往往偏向配膳设计教学,忽略烹饪实践的可操作性,造成学生无法按照设计的配餐内容完成实训制作,使理论知识与实际操作不能融会贯通。

2.4 重结果,轻过程

传统的考核评定机制仍然停留在重结果、轻过程的阶段,通常以期末考试成绩作为对学生最终评分的主要依据,其考评成绩不能真实地反映学生的能力,教师也仅为完成教学任务而教,不太注重学生能力的培养,造成学生无法适应时代发展的需要。

2.5 有教师,少“双师”

担任《营养配餐》课程教学的教师多是大学毕业后直接任教,缺乏烹饪实践的经历,虽然能按照营养学要求科学设计食谱,但在烹饪中不能顺利完成,营养和烹饪不能有机结合。而部分具有丰富烹饪实践教学经验的教师却没有系统学习过营养学理论,甚至在烹饪过程中存在违背营养学常识的操作。在这种情形下,教师教学时或偏重理论讲解、或偏重技能操作,忽视营养与烹饪实践的融合。课程组缺乏复合型、通才型知识结构的教师,势必造成教学过程中营养理论与烹饪操作知识的不协调。

3 《营养配餐》教学改革与实践

3.1 合理取舍教学内容,优化课程板块

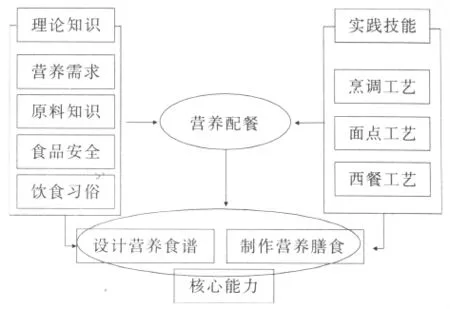

《营养配餐》具有很强的综合性,几乎需要运用烹饪专业的全部课程知识,如《烹饪原料学》《烹饪营养学》《食品安全学》《烹调工艺学》《面点工艺学》《饮食文化》等。《营养配餐》与相关课程的关系见图1:

图1 《营养配餐》与相关课程的关系

在教学内容安排上,既要兼顾学科完整性,又要避免过度重复。烹饪专业的学生修完相关学科以后再开始《营养配餐》课程的学习,应要求学生对相关知识的学习牢固扎实,这样在学习《营养配餐》时才会娴熟运用、融会贯通。

在教学内容安排上,课程组考虑到与各课程之间的关联度以及本课程教学需要,将《营养配餐》课程设计为三大板块:理论板块、设计板块和实践板块。(见图2)

图2 《营养配餐》教学内容构成

3.2 结合“双证”教学需要,编写“双证书”教材

由于学科教育根深蒂固的影响,以往许多课程的教学内容大多按照自身专业的知识框架和逻辑关系来确定,没有进行市场调研和行业分析,缺乏对行业特点的深入了解,教学内容与职业岗位的联系不强,教学过程与工作过程脱节,难以适应行业人才培养目标的需求。

《营养配餐》课程组充分考虑课堂教学与技能鉴定之间的联系,分析职业定义、岗位需求和工作过程,建立能够适应岗位需求、遵循工作过程的课程体系,通过课堂教学使学生能够掌握相关技能并顺利通过国家职业资格鉴定。营养配餐员和公共营养师职业定义和工作内容见表1。

表1 营养配餐员和公共营养师职业定义与工作内容

基于岗位需求和职业技能鉴定的需要,笔者所在的课程组结合我国高等职业教育的特点和实际情况,在上海交通大学出版社大力支持下,组织了具有丰富实践经验、教学经验和职业认证经验的一线教师,按照职业教育对“双证书”课程的教学要求,对照国家职业标准,共同编写了教材《营养与配餐》,并于2011年顺利出版,该教材被列入教育部高职高专旅游管理类教学指导委员会推荐精品课程规划教材系列。[3]基于工作过程,结合双证的《营养配餐》教学内容见表2。

表2 基于工作过程,结合双证的《营养配餐》教学内容

3.3 根据学生学习特点,改革理论教学和实践教学

由于专业强调实践技能培养,同时实训课程设置也相对较多,烹饪专业的许多学生对理论课程的重视度不够、学习兴趣不浓。《营养配餐》作为一门综合性的专业技能课,其实践应用部分需要很强的理论支撑,因此教学中要注重教学方法的选择和教学技巧的把握。

教师在教学中采用案例分析教学、任务驱动教学、互动式实训教学、合作学习等多种方法,注重现代化教学手段如网络和多媒体、电脑配餐软件的应用,其图文声像并茂等优势能将教学中抽象、生涩、陌生的知识直观化、形象化,创建出生动的表象,增大了课堂信息量,活跃了气氛,有效激发了学生学习兴趣,调动其主动学习的积极性,获得较好的教学效果。下一步,课程组将完善题库建设,整合配餐软件等资源,实现教学立体化。

在理论教学中,不同的内容板块采用的教学方法应各有特点。对营养学基础知识,多采用问答启发式的教学方法,老师引导、提出问题、学生回答、师生互动、复习热身、进一步巩固,为《营养配餐》核心知识的学习打下良好的基础。营养调查与分析、营养食谱设计等总体知识难度不大,但由于步骤较多,过程比较繁琐,因此教学上绝不能放松,多采用练习法与指导法相结合。在学习过程中,学生只有通过大量的习题练习,充分理解每种方法的步骤和核心内容,才能发现自己存在的问题,及时改正,否则老师讲得再多也只是纸上谈兵,学生很容易眼高手低,一旦设计食谱就出错,更谈不上灵活运用了。

《营养配餐》实验实训教学应包括营养学实验设备和菜肴制作实训两部分,能够满足膳食调查与分析、体格测量与分析、生化检查与分析、食谱编制、营养膳食制作与菜肴分析等实训要求。其主要设备包括计算机、局域网、营养分析软件、血糖测定仪、快速血脂测定仪、血压计、蛋白质测定仪、水分测定仪、食物成分分析仪、微量元素测定仪、皮褶厚度计、人体体重计、身高坐高计,以及传统菜肴制作设备和现代烹饪设备(低温烹调机、真空烹调机等为代表的分子烹调设备)。只有建设好完善的实训室,才能将营养与烹饪有机结合,避免空洞的理论讲解、避免只有理论设计却无实践操作验证。

3.4 根据技能鉴定要求,完善课程考核体系

《营养配餐》课程的考核手段应从传统的静态、集中、单一的应试式测评制度改革为动态、全程、多样化的考核方式,紧密结合技能鉴定、贴近工作需求、注重过程考核,由此改变以记忆、复述为中心,以标准答案为导向的评价制度。

3.4.1 考核形式贴近技能鉴定

职业技能鉴定突出理论知识掌握和职业技能运用,考试由理论考试和技能考试两个部分构成,只有两科目考试都通过,才能取得职业资格证。目前,许多课程考核多采用期末闭卷笔试,一卷定成绩。学生考试前突击,就可以应付考核,这种方式不能全面反映学生的学习效果。因专业课考试以理论考试为主,对于学生而言,就不可避免地卷入了应试教育的漩涡。[5]因此,《营养配餐》课程在考试形式上可以借鉴职业技能鉴定的形式,采用理论考试和技能考试分开进行、各占50%分数的方式,只有每部分都达到及格分数,整个考试才算通过,这样在形式上和职业技能鉴定贴近,有利于学生准备参加技能鉴定。

3.4.2 考核知识贴近工作需求

《营养配餐》是一门综合性运用学科知识的课程,它和许多课程知识都存在交叉,因此其繁多的知识点给学生学习带来一定的困难。在教学过程中,应教育学生如何结合实际进行应用;在考核过程中,注重考查学生实际解决营养热点问题的能力,可以通过有侧重地建设职业技能鉴定题库,对贴近工作需求的知识点设定高频率出题次数。

3.4.3 考核评价注重过程考核

为鼓励学生对职业技能的认识程度,综合考试成绩应包括三部分构成:平时成绩(主要依据出勤、课堂表现、作业等)、考试成绩(包括理论和技能)和职业认知(报考职业技能鉴定考试或者参与相关社会实践活动,如营养调查、营养咨询等)。

[1]綦翠华,等.《营养配餐》教学模式和教学方法的探讨[J].食品工程,2010(2):19-21.

[2]覃怀伟.公共营养师职业和职业技能综述[J].职业教育研究,2008(6):58-59.

[3]孙耀军.营养与配餐[M].上海:上海交通大学出版社,2011.

[4]邓红.《营养配膳与制作》课程教学改革的探索与实践[J].四川烹饪高等专科学校学报,2010(1):43-45.

[5]孙莉.浅谈《烹饪原料学》课程改革[J].四川烹饪高等专科学校学报,2011(3):48-50.