不同深度DDC桩处理自重湿陷性黄土浸水载荷试验研究

张广平,黄雪峰,朱殿之,奚增红

(1.国家电网甘肃省电力设计院,甘肃兰州730050;2.解放军后勤工程学院建筑工程系,重庆401331)

0 引 言

DDC(Down Hole Deep Compaction)又称孔内深层强夯法,该方法由北京长城建筑新技术研究所司炳文[1-2]提出,它的作用机理是把渣土(碎砖瓦、石、砂、土、碎混凝土块、工业废料以及它们的混合物等)用于地基处理,既能满足上部建筑物对地基承载力的要求,同时又达到节约成本的目的。

DDC工法作为一种处理深厚湿陷性黄土地基的有效方法,能充分提高湿陷性黄土地基抵抗湿陷能力,有其广阔的应用前景。该项技术在多项地基处理工程中得到应用[3-10],消除了深厚黄土地基的湿陷性,大幅度提高了地基承载力,降低地基压缩性,处理效果显著。为规范DDC工法,中国工程建设标准化协会2006年制定了《孔内深层强夯法技术规程》[11]。

孔内夯实挤密法是借鉴挤密法变革而来的,它先是用长螺旋转机、人工挖孔或沉管打桩机成孔,在向孔内填入素土、灰土等填料,在以重锤(1.5 t~2.5 t)在孔内分层夯实,使填料向孔周侧向挤出,一般成孔直径0.4 m,夯扩至成桩直径0.55 m~0.60 m,形成一种挤密的复合地基。灰土(素土)挤密桩成孔不使用螺旋钻机,直接使用成孔设备或爆炸能量所产生的横向挤压作用形成桩孔。较之素土和灰土挤密桩,孔内深层强夯法处理后的复合地基的承载力更高且均匀,处理深度更深(一般可达25m~30 m),处理黄土湿陷性的效果更为理想。

孔内深层强夯法近年来得到广泛的应用,但其理论和试验研究却滞后于实际工程,关于DDC桩长合理控制问题也鲜有报道。桩长的合理控制直接关系到地基承载能力的提高和工程造价的降低等问题。桩长过长,基础承载能力会显著增加,但同时也会提高相应的工程造价。另外黄土地基处理后,遇水情况下,地基仍然发生破坏,也就是对地基的影响很大。因此有必要就合理选择桩长问题以及荷载作用下水分对地基沉降的影响进行深入的探讨,本文针对以上问题进行大规模浸水载荷试验。

1 试验概况

1.1 场地条件

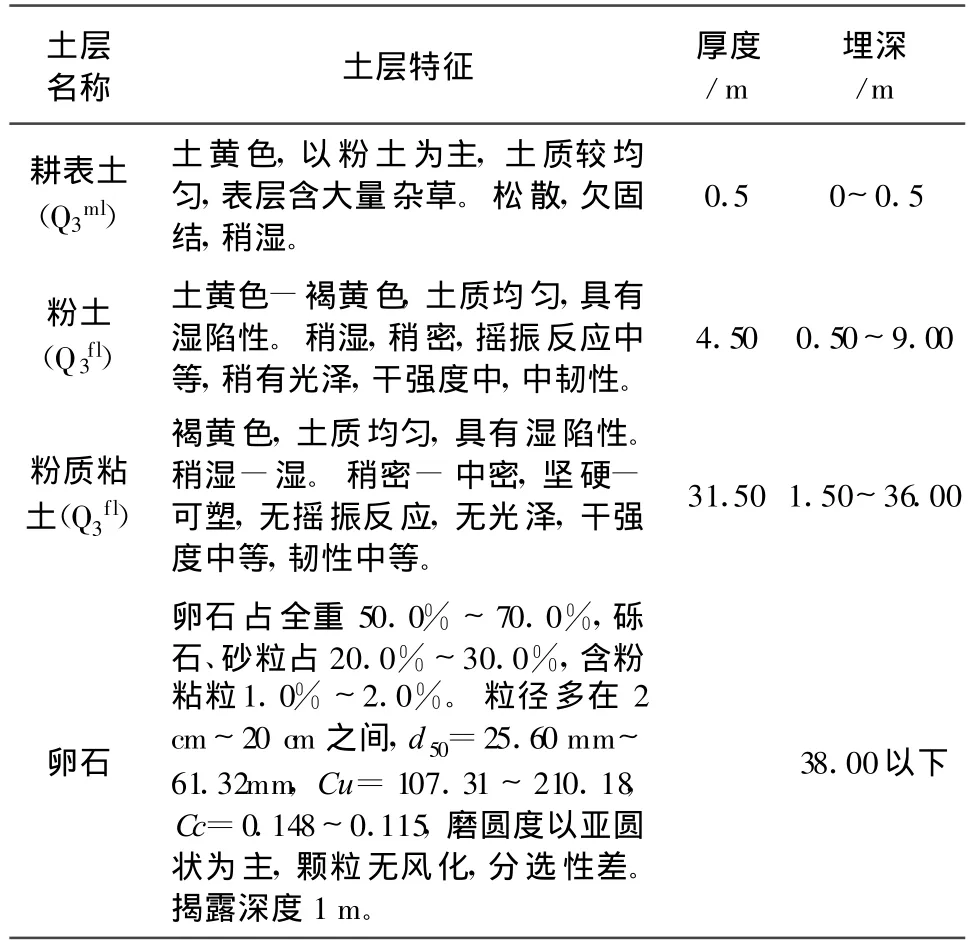

试验场地位于兰州市和平镇,北临兰天高速,东、南临金川科技园,交通便利。场地地势较平坦,经勘查场地地貌单元属黄河南岸Ⅳ级阶地,地貌单元单一。据当地深井资料,该场地地下稳定水位大于70 m,场地黄土层总厚度大于38 m,其中湿陷性黄土层厚度约36.6 m,全厚度黄土层均有湿陷性。根据勘探点揭露,黄土由第四系马兰黄土组成,其岩土工程特性,现自上而下列于表1。

1.2 场地布置

场地地基处理前需对土体进行增湿,使土体含水率接近最优含水率后方可进行地基处理。经过击实试验得到场地最优含水率为15.9%。

试验场地共布置3个区域,桩长分别为15 m、20 m和25 m,桩间距统一为1.1 m。处理区域先用步履式桩架ZKL-20型长螺旋钻(图1)预成孔直径40 cm,等边三角形布置,成桩直径大于0.6 m,用DE5型夯实机(图2)进行夯实,夯锤重 1.6 t,夯击能800 kJ~2 000 kJ,夯实材料选用场地中素土。孔内深层强夯法现场图和剖面图分别见图3和图4。

表1 试验场地的土层特征

图1 步履式桩架ZKL-20型长螺旋钻

图2 DE5型夯实机

图3 地基处理后现场图

图4 不同桩长处理区剖面图

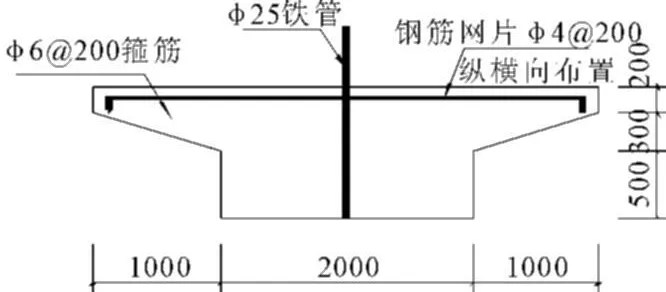

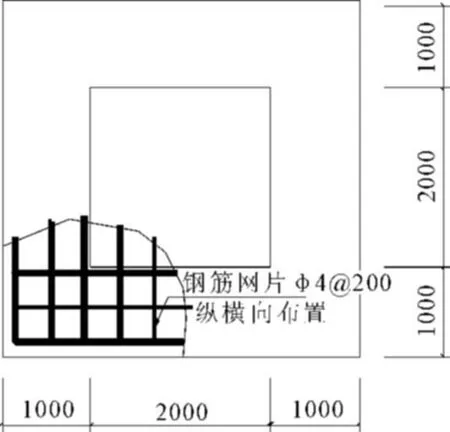

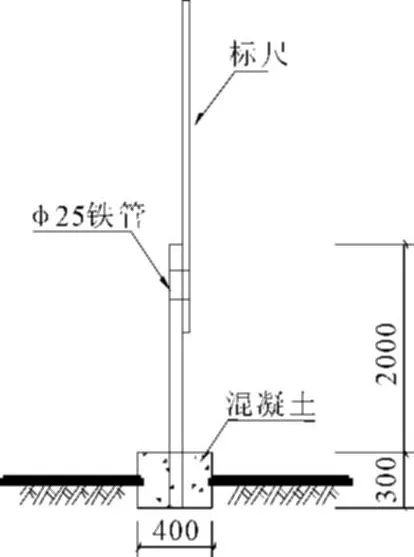

场地处理结束后,在处理区域中心处开挖2 m×2 m的正方形空间,用C30混凝土浇注承台。承台具体尺寸参见图5和图6。承台自身重量为20 t,承台上加载60 t荷载,荷载采用编织袋装土称重的办法,使承台单位面积荷载达到20 t。在承台中心处以及不同地表位置设置沉降观测点,沉降观测点构造如图7。荷载施加前,先移除混凝土承台下方土体,开挖深度为0.5 m,宽度为0.8 m,开挖区作为此次试验的浸水坑,以保证浸水水头达到0.3 m~0.5 m。

图5 承载台配筋图

图6 承载台剖面图

1.3 试验沉降点观测

三个处理区总共22个地表沉降观测点,3个承台中心观测点,观测点编号如图 8所示,图中DDC15N1,表示15 m区正北面第一个观测点,其余依次类推;DDC15-20表示15 m区与20 m区之间沉降观测点。沉降观测使用高精度精密水准仪SETL ATO-28ATO-32,每天早9点定时量测。整个试验共进行了137个昼夜,包括浸水期71 d以及停水期66 d两个阶段。

图7 沉降观测点构造图

1.4 湿陷性的测定

湿陷性测定主要包括0.2 MPa压力湿陷系数和饱和自重压力湿陷系数下测定两方面内容。采用单线法进行湿陷系数测定,同一土样取5个环刀试样,试样均在天然湿度下分级加荷,加至不同的规定压力,下沉稳定后,各试样浸水饱和,附加下沉稳定,试验结束。

场地处理完后,对处理趋于挤密效果进行检验。3个桩体之间进行探井开挖,从上到下依次每延米三桩间、两桩间和桩身取原状土样,分别用单向压缩固结仪量测不同深度的土样0.2 MPa压力湿陷系数δs0.2和饱和自重压力湿陷系数 δzs。

图8 沉降观测点编号示意图

0.2 MPa压力湿陷系数 δs0.2按式(1)[12]计算:

式中:hp为保持天然的湿度和结构的土样,加压至0.2 MPa时,下沉稳定后的高度;h′p为上述加压稳定后的土样,在浸水作用下,附加下沉稳定后的高度;h0为土样的原始高度。

自重湿陷系数值按式(2)[12]计算:

式中:hz为保持天然的湿度和结构的土样,加压至土的饱和自重压力时,下沉稳定后的高度;h′z为上述加压稳定后的土样,在浸水作用下,附加下沉稳定后的高度;h0为土样的原始高度。

2 试验结果分析

从现场承台下部浸水坑渗水情况来看,处理效果对渗水有着很强的阻碍作用,承台底部注水1次,水分入渗的时间较长,向四周扩散也十分缓慢。孔内夯实挤密效应发挥作用,对周边土起到了挤密作用;密实度提高对渗水的影响较大;所以浸水载荷试验结束时,承台周边没有很明显由于水分入渗而引起的湿陷沉降,也没有裂缝的出现。承台下方浸水试坑没有大量沉降发生,只有试坑边缘由于湿化引起的土壤塌陷。

2.1 处理区域挤密性和湿陷性分析

对处理后的DDC不同桩长区域,选择15 m和20 m区进行挖设探井,检验桩体即桩周土挤密和湿陷情况情况。探井深度均为10 m,对三桩间、二桩间和桩身进行取样。由室内标准击实试验可知该区域土体最大干密度为1.67 g/cm3、最优含水率为15.9%。

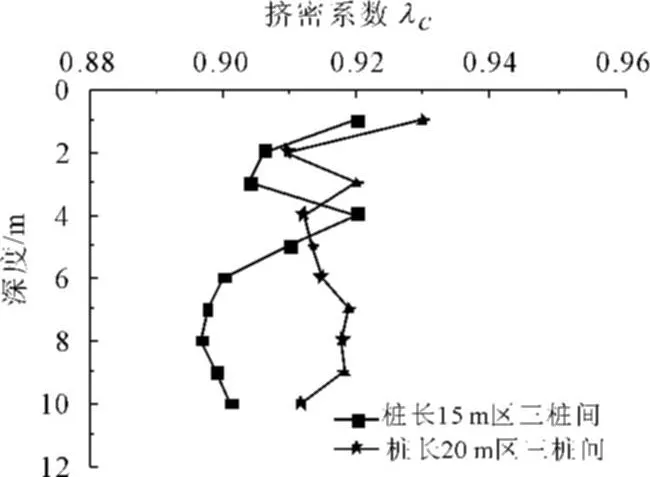

限于篇幅本文中只将挤密区最薄弱环节三桩间土样进行分析。15 m和20 m区域取得三桩间沿径向挤密系数如图9所示,规范要求桩间土挤密系数最小不小于0.88,平均不小于0.90。15 m区域三桩间平均挤密系数为0.91,20 m区域三桩间平均挤密系数为0.92,且两个区域每延米处挤密系数均大于最低限度要求。

图9 DDC桩15 m区和20 m区域三桩间挤密系数

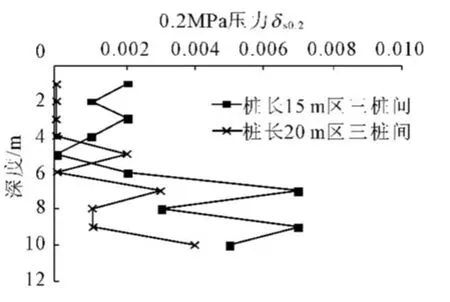

图10~图11是两个区域不同压力作用下的湿陷系数沿径向变化曲线。三桩间土湿陷系数均小于0.015下限,甚至4 m以上土体湿陷系数为0,这说明DDC桩完全消除了土体的湿陷性。整体来看不同压力下的湿陷系数沿径向增大,也就是说上部土体处理的效果更好些,这与挤密系数变化趋势一样,挤密系数较大的地方,则湿陷系数较小。

三桩间为整个挤密区域最薄弱的环节,如果三桩间达到良好的挤密效果,则整个处理区域湿陷性等指标也能较好达到要求。在本次试验条件下,选择桩间距1.1 m的素土桩体,达到了消除湿陷性的目的,这也反映处理达到了消除湿陷性的目的。

2.2 承台沉降观测分析

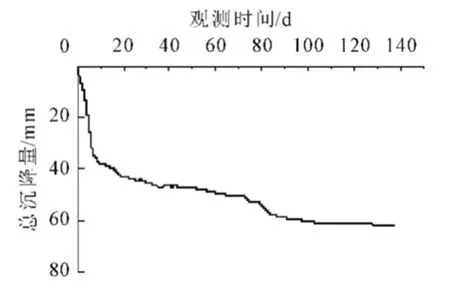

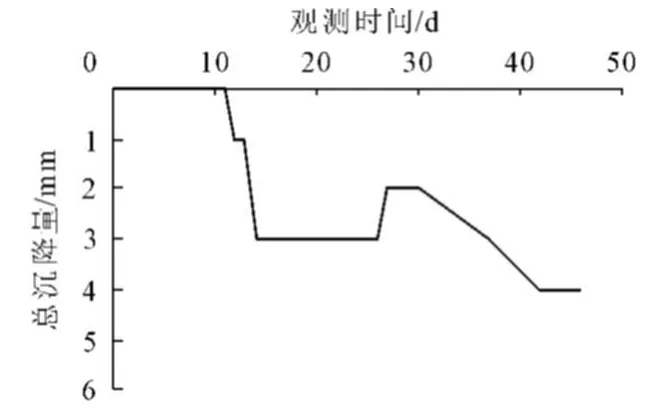

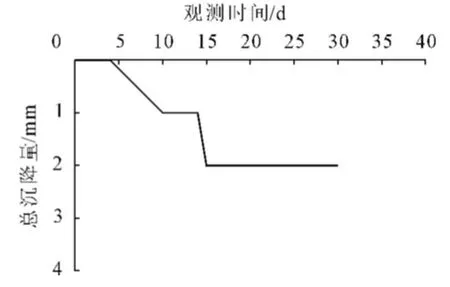

图12~图14分别是15m、20 m和25 m DDC区域承台沉降观测点数据变化图。同样施加80 t荷载,桩长越长,承台沉降越小。15 m区域承台累计下沉87 mm;20 m区域累计下沉62mm;而25m区域累计下沉44 mm。3个承台沉降主要发生在前20 d,浸水前20 d沉降占整个沉降量的70%左右,后期50 d浸水发生沉降较小,仅占20%;停水后观测中3个承台沉降逐渐趋于稳定,但桩长较短的区域如15 m区域,沉降稳定所需的时间较其他稍长。25 m承台浸水40 d后,沉降逐渐稳定,之后一直维持到试验结束。

2.3 地表沉降观测分析

地表沉降一共22个,本文中只分析了三个处理区域部分地表沉降变化,其余观测点的变化规律与文中罗列的观测点几近相同,未全部罗列。另外试验中地表沉降在浸水40 d左右时依然很小,故停止了地表沉降观测。

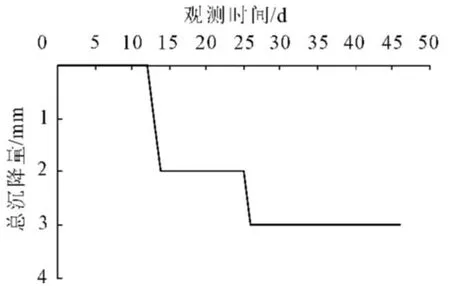

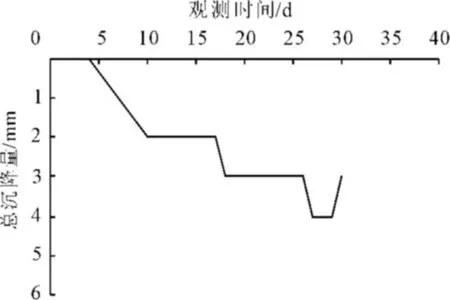

15 m区共有 6个地表沉降观测点。编号为DDC15-20(图15)的地表沉降在6个观测点中沉降表现最为突出,累计沉降仅有4 mm,其余地表沉降观测点只有2 mm的沉降。15 m区域沉降亦出现沉降量曲线减小的趋势,如图16。出现这种情况一方面由于受天气影响,秋冬季兰州地区刮风较多;另一方面,还有试验在冬季进行,出现地表的冻胀。

图10 DDC桩15 m区和20m区域三桩间湿陷系数δs0.2

图11 DDC桩15 m区和20 m区域三桩间湿陷系数δzs

图12 15 m DDC桩承台沉降观测曲线

图13 20 m DDC桩承台沉降观测曲线

图14 25 m DDC桩承台沉降观测曲线

图15 DDC15-20沉降量变化曲线

采用15 m的DDC桩进行地基处理后,对承台进行浸水,承台历经137 d累计沉降仅有87 mm;而周边地表沉降观测点最大沉降也仅有4 mm,应该说采用桩间距1.1 m,桩长15 m对大厚度自重湿陷性黄土进行处理,抵抗20 t/m2的荷载效果良好。

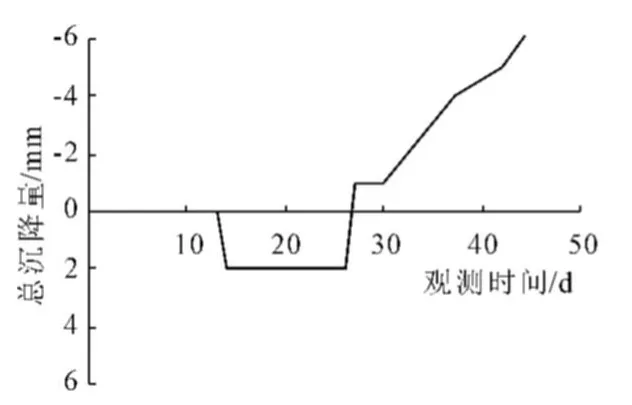

图17~图20是20 m区域部分地表沉降观测点数据变化曲线。从这些曲线可以看出20 m承台周边沉降依然是很微小,最大沉降是点号DDC20W2仅有3 mm(图20)。DDC20N1(图19)出现上升阶段,而且上升幅度较大,向上隆起7 mm。地表沉降是由于湿陷引起,地面隆起则由于冻胀因素造成。

图16 DDC15N1沉降量变化曲线

图17 DDC20S1沉降量变化曲线

图18 DDC20S2沉降量变化曲线

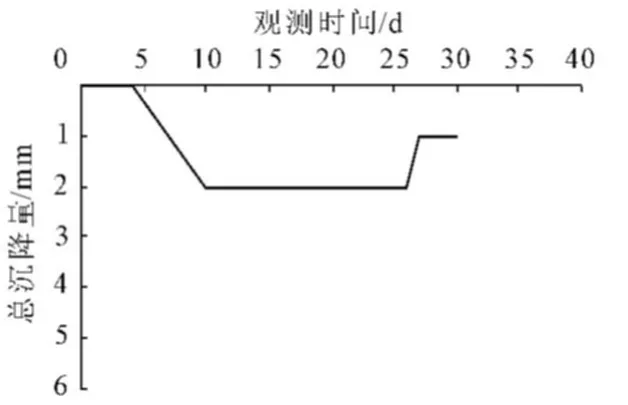

图21和图22是25 m区两个地表沉降观测数据变化曲线。25 m沉降曲线变化总体与15 m和20 m区域变化类似,累计沉降量较小,存在回弹现象。点号DDC25E2 46 d记录中累计发生了6 mm的沉降;DDC25W2地表沉降在46 d观测中,没有发生任何沉降(文中未罗列)。25 m区在浸水过程中,80 t的荷载下对承台西面8.5 m距离处土体没有任何影响。总体来说25 m区域承受了20 t/m2,周边没有出现裂缝以及大面湿陷沉降等问题。

图19 DDC20N1沉降量变化曲线

图20 DDC20W2沉降量变化曲线

图21 DDC25E2沉降量变化曲线

图22 DDC15-25沉降量变化曲线

从DDC 15 m、20 m和25 m处理区域沉降观测变化曲线来看,地表浸水对承台影响不大,而且在周边渗水的情况下,较大荷载并没有引起处理区域的过大变形。桩长 15 m、20 m和 25 m,桩间距1.1 m能满足20 t/m2荷载要求。因此在桩间距1.1 m条件下,选用15 m桩长可有效节约地基处理成本以及降低工程造价。

3 结 论

本文通过对自重湿陷性黄土典型场地进行不同DDC桩长的浸水载荷试验,主要结论有:

(1)DDC工法处理后,浸水试坑中水分入渗缓慢;

(2)3个处理区域没有发生较大沉降,冻胀作用引起的地表膨胀大于由于承台下降和土体湿陷引起地表沉降;

(3)3个不同DDC桩长处理后的地基都能抵抗20 t/m2的荷载,选用DDC桩长15 m和桩间距1.1m的桩间距可以有效节约成本,降低工程造价。

[1] 司炳文.湿陷性黄土地基处理的新技术(DDC工法)[C]//全国黄土学术会议论文集.乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,1994:247.

[2] 司炳文,唐业清.孔内深层强夯技术的机理与工程实践[J].施工技术,1999,28(5):48-49.

[3] 冯志焱,林在贯,郑翔.孔内深层强夯法处理湿陷性黄土地基的一个实例[J].岩土力学,2005,26(11):1834-1836.

[4] 黄雪峰,陈正汉,方祥位,等.大厚度自重湿陷性黄土地基处理厚度与处理方法研究[J].岩石力学与工程学报,2007,26(增2):4332-4338.

[5] 欧阳倩,王治坡,许峰农,等.DDC灰土挤密桩复合地基施工中应注意的几个问题[J].工业建筑,2006,(增1):815-816.

[6] 李香德,许天戟.大厚度湿陷性黄土地基处理的研究与应用[J].甘肃工业大学学报,1993,19(2):109-113.

[7] 罗云海.孔内深层夯实法处理湿陷性黄土实例[J].土工基础,2006,20(5):8-10.

[8] 苏谦,刘昌清,李安洪.郑西客运专线深厚湿陷黄土地基DDC桩法分析及沉降计算研究[J].线路/路基,2006,(5):23-25.

[9] 汤 磊,陈正汉.两个地基处理工程实例的对比分析[J].岩土工程师,1998,10(4):14-17.

[10] 郑永辉.采用DDC桩处理湿陷性黄土地基[J].太原理工大学学报,2005,36(增):112-113.

[11] CECS 197-2006.孔内深层强夯法技术规程[S].北京:中国计划出版社,2006.

[12] GB50025-2004.湿陷性黄土地区建筑规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2004.