安徽省生态经济系统的物质流分析

刘晓薇, 吴开亚, 万伦来

(1.合肥工业大学资源与环境工程学院,安徽合肥 230009;2.合肥工业大学人文经济学院,安徽合肥 230009)

随着可持续发展研究的不断深入,选取合适的指标以及建立完善的指标体系来评估可持续发展已成为可持续发展理论研究的一项重要课题[1-2]。物质流分析(Material Flow Analysis,简称MFA)研究方法,对联系经济系统与生态环境之间的各种物质输入、输出以及贮存进行统计核算和分析,并提供一系列量化指标来描述该经济系统的物质代谢情况,为可持续研究提供了一种量化评估体系。

MFA基本思想的发端可以追溯到发表于1969年的基于经济学观点的国家尺度物质流分析的尝试[3]。20世纪七八十年代,物质平衡[4]、工业代谢[5-6]等理论的提出和完善,为MFA方法应用于整个经济系统的物质代谢研究奠定了基础。1992年奥地利[7]和日本[8]首先应用MFA方法对各自国家经济系统的物质流动状况进行了分析,随后,不同的国家或地区都展开了对物质流的研究,产生了不同的研究方法。目前有2个被广泛应用的基于国家层面的MFA方法体系[9],即欧盟委员会的“欧盟方法体系”和世界资源研究所(World Resources Institute,简称WRI)的“WRI方法体系”。区域MFA方法一般是在国家MFA方法的基础上,针对区域自身特点,对国家MFA方法做适当的变动以形成符合区域实际的核算体系。

考虑到“欧盟方法体系”较“WRI方法体系”在物质输入分类方面更为详细,并且对物质的划分也更符合我国物质统计的分类类型等特点,本文采用“欧盟方法体系”的MFA方法,以安徽省生态经济系统为研究对象,结合其自身生态经济状况,重点从区域层面上对1990—2007年安徽省生态经济系统的物质输入与输出及其组成结构进行量化分析,同时将物质输入输出指标与全省GDP和人口数据相结合,从不同侧面揭示社会经济系统的物质输入输出效率与强度,并与全国相应指标的平均水平进行对比,从而研究经济增长与资源需求间的关系,为调整经济产业布局,推动全省经济实现生态化转型提供理论参考和决策依据。

1 研究方法

1.1 系统边界的确定

本文从区域层面定义的安徽省生态经济系统的物质流动边界有2层含义:一是指全省自然环境系统与社会经济系统之间的无形边界,自然资源经过开采、生产、销售等过程进入社会经济系统,社会经济活动产生的废弃物又被排放到自然环境系统之中;二是指全省区域行政边界,成品、半成品或原材料等物质通过行政边界由一地区进入另一地区,形成区域物质进出口。

1.2 MFA方法框架

以“欧盟方法体系”确立的框架为基础,根据区域MFA方法特点及安徽省实际,调整后的研究框架如图1所示[10]。

该研究框架将水和空气排除在外,这是由于考虑到水流和空气流占据了物质流总量的大部分,主导了物质流核算的结果,往往会冲淡、掩盖其他物质对分析结果的贡献,特别是掩盖一些质量较小、价值较大的物质流对分析结果的贡献[9]。

图1 区域物质流分析研究框架

本文主要采用下列量化指标:

(1)直接物质输入(Direct Material Input,简称DMI)。DMI是生产和消费活动直接动用的物质量,其侧重于表示由于人类社会及其经济活动的存在而导致的资源影响。

(2)总物质需求(Total Material Requirement,简称TMR)。TMR是衡量经济系统资源消耗总量指标,指经济系统运行所需要的所有外界资源环境投入,不仅包括直接进入经济系统的DMI,还包括生态包袱(又称隐藏流)。

(3)生产过程输出(Domestic Processed Output,简称DPO)。DPO指经济系统运行所产生的各类排放至自然环境中的废弃物,侧重于描述物质输出造成的环境影响。

1.3 数据收集和处理

DMI主要包括生物质、化石燃料、工业原料、建筑材料、金属矿物以及实物进口量。DPO主要包括排放到空气中的污染物的量(主要是CO2和SO2)、排放到水中的污染物的量(这里不包括水)、固体废弃物的量以及耗散性损失。TMR中的隐藏流部分包括开采有用物质所引起的生态包袱、营建剩余土石方以及水土流失3类。其中,生态包袱数据采用文献[11-14]提供的生态包袱系数来计算物质开采所产生的生态包袱;由于安徽省的营建剩余土方量没有直接统计数据,本文采用的估算公式[15]为:

年营建剩余土石方量=当年建筑竣工面积×

由于没有系统的关于水土流失量的记载,1990—1999年的数据取文献[16]对水土流失量的估计值,约为5 070×104t[15],2000年及以后取安徽省水利厅估计的年平均5 574×104t。

研究所用原始数据绝大多数是来自安徽统计年鉴[17]和中国统计年鉴[18],矿产资源的数据是由安徽省国土资源厅提供。此外,有几点需要说明:

(1)忽略每年不足104t单位的物质和未被报道使用的物质转移。

(2)工业原料仅考虑原盐。

(3)建筑材料的量本应取黏土、砂和各种石料的开采量,但由于安徽省没有这方面的系统统计资料,本文暂以主要由石灰岩生产的水泥产量代替。

(4)燃料只包括原煤和原油,进口中还包括天然气;金属矿物包括铁、铜、铝、铅、锌、金、锰、钼、锑9种金属矿石的开采。

(5)生物物质中包括农作物、林产品、水产品和畜产品的产量,为了避免重复计算,凡人工饲养,且以农产品为饲料的水产品和畜产品均未计入。

(6)本文中的进、出口是指区域进、出口,不仅包括传统意义上的进、出口物质,还包括区域内与区域外的物质交换。

(7)由于没有CO2排放的统计数据,本文采用化石燃料燃烧所排放的CO2的量来计算CO2排放量[1]:

其中,Pi为第i种化石燃料的消耗量;Fi为第i种燃料的平均有效氧化系数,煤、石油、天然气的平均有效氧化系数分别为0.982、0.918、0.98;Ci为单位燃料的含碳量,每t标准煤的平均含碳量为0.85 t,每t标准煤的燃油含碳量为0.707 t,每t标准煤的燃气含碳量为0.403 t。

2 结果与讨论

2.1 物质输入与输出趋势分析

以GDP(2000年不变价的真实GDP)、DMI、DPO以及TMR的1990年值为基准值,以后各年份的值与1990年值相比,得到的新值用来表示各指标的变化趋势。

1990—2007年安徽省GDP、DMI、DPO以及TMR的变化趋势如图2所示。

由图2可知,自1990年以来全省经济增长趋势明显高于物质输入与输出的增长趋势,GDP年均增长11.26%,DMI、TMR和DPO年均增长5.92%、5.92%、5.80%。可见,全省经济的高速增长在很大程度上依靠高物质输入,同时产生了高污染排放,经济的增长模式仍然是物质基础型,但物质输入和输出量并没有随经济总量的增加成比例增加。

从整体变化趋势看,DMI、TMR以及DPO大体上经历了3个不同的变化阶段:

(1)1990—1996年,DMI和TMR呈稳步上升的趋势,年均增长7.67%和8.07%,DPO呈缓慢上升趋势,年均增长3.68%。

(2)1996—1999年,DMI和TMR呈现出下降的趋势,年均下降2.5%和3.39%,DPO变化趋势平缓,年均增长2.04%。

(3)1999—2007年,DMI和TMR的增长呈抬头趋势,DMI和TMR年均增长7.92%和8.01%,DPO的增长更加明显,年均增长8.88%。

以上分析表明,1996—1999年安徽省在保持经济增长的同时DMI和TMR呈现下降趋势,经济增长与物质输入实现了一个短暂脱钩。经过短暂脱钩后,近年全省的物质输入和污染物排放的年均增长率明显增加。

图2 安徽省GDP和DMI、DPO、TMR的变化趋势

2.2 物质输入与输出结构分析

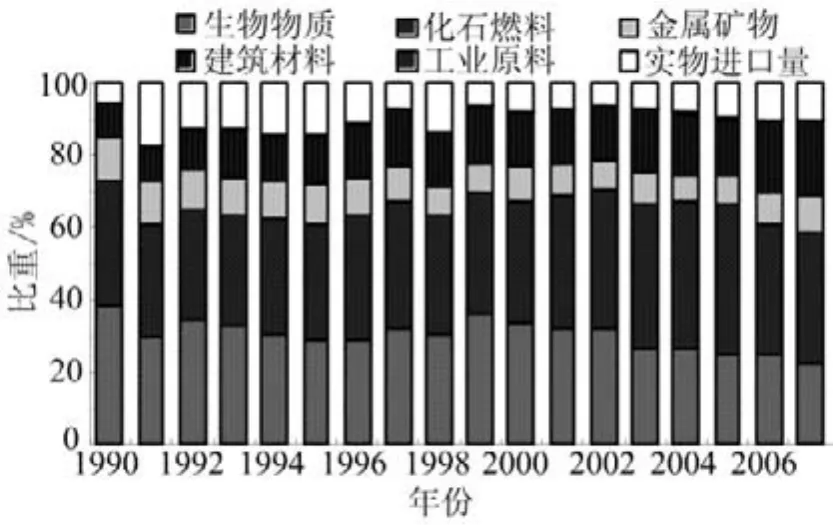

2.2.1 DMI结构分析

DMI是由省内物质开采量和进口量2部分构成。省内开采量占DMI总量的比重越大,经济增长越依赖于自身的资源,反之则对省外资源依赖程度越高。图3所示为1990—2007年安徽省DMI各分类占DMI的比重,其中进口量所占比重最低约5.50%,最高也仅占17.07%,且进口量所占比重总体上呈现下降趋势。此外,本省开采的不可再生资源始终占据相当大的比重,年均约占DMI的60%,这说明全省经济增长的外化程度较低,经济增长主要依赖自身资源,尤其是不可再生资源,经济增长伴随的环境压力的绝大部分作用于本区域环境。

图3 安徽省DMI各分类占DMI的比重

2.2.2 TMR的结构分析

TMR由DMI、省内隐藏流和进口隐藏流3部分组成,各组分投入比例如图4所示。在全省TMR中,所占比重最大的是省内隐藏流,经历了增长、稳定、再略微下降的趋势,整体约占85%;其次是DMI,历年所占TMR比重变化不大,约8%;其余为进口隐藏流,整体约占7%。

上述分析表明,安徽省物质需求中省内隐藏流所占的比重较大,这主要是由于产业结构中产生巨大隐藏流的化石燃料和矿产资源的开采在DMI中比重较大,尤其是近年来化石燃料和矿产资源所占比重呈现上升的趋势。隐藏流会对当地生态环境造成巨大的破坏,为了实现可持续性发展,应调整产业结构,降低化石燃料和矿产资源的开采力度,同时还可以通过提高生产技术等手段来降低TMR中隐藏流的比重。

图4 安徽省TMR各分类占TMR的比重

2.2.3 DPO的结构分析

DPO的组成部分如图5所示,排放到空气中的污染物所占比重最大,约占52%,尤其是2000年以后,所占比重均在52%以上,2004年达到最大值,占58.82%。从排放到空气中的污染物组成结构来看,二氧化碳的排放所占比重最大,其次为二氧化硫,这主要归因于安徽省是产煤燃煤大省之一,煤的消耗量巨大。DPO的组成部分中所占比重第2位的是固体废弃物,约占43%,其余部分为耗散损失和排放到水体中的污染物。

图5 安徽省DPO各分类占DPO的比重

2.3 物质输入与输出效率和强度分析

2.3.1 物质输入与输出效率

用单位DMI的GDP来表示物质输入效率,1990—2007年安徽省物质输入效率的变化趋势与1990—2002年全国平均水平的对比如图6所示。

图6 安徽省与全国的物质输入效率比较

可以看出,全省物质输入效率的变化经历3个阶段:

(1)1990—1996年,物质输入效率稳步上升,年均增长率为4.46%。

(2)1996—2001年,物质输入效率加速上升,年均增长9.67%。

(3)2001—2007年,物质输入效率的增长速度放缓,年均增长1.19%。

总体来看,全省物质输入效率呈增长的趋势,年均增长5.04%,其1990—2002年的变化趋势与全国同期平均水平[19]相比基本一致,年均增长率分别为6.14%和6.12%。全省物质输入效率明显低于全国平均水平,以1996年为例,约是全国的4/5,而同年中国的物质输入效率约是日本的1/11、奥地利的1/7、德国的1/6、荷兰的1/5[19]。由此可见,全省的物质输入效率还处于很低的水平,并且近年来物质输入效率的增长速度明显放慢。效率增长变缓的原因在于:①效率水平达到一定高度后,提升的难度加大;②自身的技术水平不高带来的效率水平较低。

用单位DPO的GDP来表示经济系统的物质输出效率,1990—2007年安徽省物质输出效率的变化趋势与全国平均水平[18]对比如图7所示。可以看出,全省物质输出效率的变化经历2个阶段:

(1)1990—2000年,物质输出效率快速上升,年均增长7.82%。

(2)2000—2007年,物质输出效率缓慢上升,年均增长2.33%。

总体来看,全省物质输出效率呈增长的趋势,年均增长5.16%。全省物质输出效率高于全国平均水平,以1996年为例,约是全国的1.6倍,而同年中国的物质输出效率约是日本的1/40、美国的1/13、奥地利的1/25、德国的1/27、荷兰的1/18[19]。由此可见,全省物质输出效率虽然高于全国平均水平,但还远低于国际先进水平,并且近年物质输出效率的增长速度有所放慢。

图7 安徽省与全国物质输出效率比较

2.3.2 物质输入与输出强度

人均DMI可用来衡量物质输入强度,1990—2007年安徽省物质输入强度与全国平均水平[19]对比如图8所示。可以看出,全省人均DMI的变化趋势经历3个变化阶段:

(1)1990—1996年,人均DMI以年均6.48%的速度稳定快速上升。

(2)1996—1999年,人均DMI以年均3.30%的速度缓慢下降。

(3)1999—2007年,人均DMI以年均6.94%加速上升。

总体来看,安徽省人均DMI在波动中呈上升的趋势,但低于全国平均水平。以2000年为例,全省人均DMI约是全国平均水平的76%,而中国的人均DMI只有美国、荷兰、奥地利、德国、日本几个发达国家的10%~20%[19]。以人均DMI表示的物质输入强度低表明平均每人使用的物质投入量较少,这主要有2方面的原因:一是人均消费水平低,二是物质输入效率高。人均消费水平低和物质输入效率高均会带来低水平的人均DMI。由上述分析可知安徽省的物质输入效率无论较国际先进水平,还是较国内平均水平均较低。由此可见,全省人均DMI低主要是由于人均消费水平较低。

人均DPO用来衡量物质输出强度,1990—2007年安徽省物质输出强度与全国平均水平[19]的对比如图9所示。可以看出,安徽省人均DPO明显经历了2个不同阶段:

(1)1990—2000年,人均DPO呈缓慢增长的趋势,年均增长2.09%。

(2)2000—2007年,人均DPO快速增长,年均增长达8.74%。

总体来看,安徽省人均DPO呈稳定上升趋势,但低于全国平均水平。以2000年为例,安徽省人均DPO约是全国平均水平的50%,而中国的人均DPO只有美国、荷兰、奥地利、德国、日本几个发达国家的20%~70%[19]。人均DPO低表明平均每人产生的废物排放低,由于人均消费水平和经济系统的物质输出效率是影响人均DPO的主要因素,鉴于安徽省物质输出效率高于全国平均水平且消费水平较低的状况,可知全省人均DPO远低于全国水平主要是由于物质输出效率相对较高以及消费水平相对较低。

图8 安徽省与全国物质输入强度比较

图9 安徽省与全国物质输出强度比较

3 结 论

(1)1990—2007年安徽省经济增长趋势明显高于物质输入与输出的增长趋势,GDP年均增长11.26%,而DMI、DPO和TMR年均增长分别为5.92%、5.80%和5.92%。可见,全省经济的高速增长在很大程度上是依靠高物质输入,同时产生了高污染排放,经济的发展模式为物质基础型,但物质输入与输出量并没有随经济总量的增长成比例增加。对物质输入与输出变化趋势的进一步分析表明:1996—1999年全省经济增长与物质输入实现了一个短暂的脱钩,但随后物质输入与输出均随着经济快速增长而增长。对于全省物质基础型的发展状况,今后的发展目标是实现减物质化,最终达到经济增长与物质输入与输出的绝对脱钩。

(2)分别对1990—2007年安徽省DMI、TMR、DPO的各组成部分进行结构分析。结果表明:全省经济增长主要依赖自身资源,尤其是不可再生资源(约占DMI的60%),物质需求中省内隐藏流所占的比重较大(约占TMR的85%),可见经济增长伴随的环境压力绝大部分作用于省内环境。省内隐藏流所占的比重较大的主要原因是全省产业结构中产生巨大隐藏流的化石能源和矿产资源的开采在DMI中比重较大,因此降低省内隐藏流的关键是改变现有的产业结构,提高资源开采和利用效率。对DPO的结构分析也表明改善产业结构,降低化石能源的消耗尤其是煤的消耗是降低DPO,减轻对环境污染的关键。

(3)对1990—2007年安徽省物质输入与输出效率和强度进行分析,并与全国相应指标的平均水平进行比较。结果表明:全省物质输入效率低于全国平均水平,并且近年物质输入效率的增长速度明显放慢;物质输出效率虽然高于全国平均水平,但还远低于国际先进水平,近年物质输出效率的增长速度也有所放慢;物质输入输出强度均低于全国平均水平,主要是由于安徽省人均消费水平较低。因此,在实现经济增长和提高人民生活水平的同时,提高资源开采和利用效率是实现物质减量化、达到可持续发展目标的有效措施。

[1] 陈效逑,赵婷婷,郭玉泉,等.中国经济系统的物质输入与输出分析[J].北京大学学报:自然科学版,2003,39(4):538-547.

[2] 熊鸿斌,刘 进.DPSIR模型在安徽省生态可持续发展评价中的应用[J].合肥工业大学学报:自然科学版,2009,32(3):305-309.

[3] Fischer-Kowalski M.The intellectual history of material flow analysis,part I,1860—1970[J].Journal of Industrial Ecology,1998,2(1):61-78.

[4] Ayres R U.Resources,environment and economics:applications of the materials/energy balance principle[M].New York:John Wiley&Sons LTD,1978:18-20.

[5] Ayres R U.Industrial metabolism[M].Washington D C:National Academy Press,1989:41-43.

[6] Stefan A.Industrial metabolism and the linkages between economics,ethics and the environment[J].Ecological Economics,1998,24(223):311-320.

[7] Steurer A.Schriftenreihe Soziale¨Okologie[R].Wien:IFF/Abteilung Soziale¨Okologie,1992.

[8] Environment Agency Japan.Quality of the environment in Japan 1992[R].Tokyo:Environment Agency Japan,1992.

[9] 朱彩飞.可持续发展研究中的物质流核算方法:问题与趋势[J].生态经济,2008,(1):114-117.

[10] Eurostat.Economy-wide material flow accounts and derived indicators:a methodological guide[M].Luxembourg:Statistical Office of the European Union,2001:15-16.

[11] Schmidt-Bleek F.Wieviel Umwelt braucht der Mensch-MIPS-Das Mass fuer oekologisches Wirtschaften[M].Berlin:Birkhaeuser Verlag,1994:18-23.

[12] Matthews E,Amann C,Bringezu S,et al.The weight of nations:material outflows from industrial economics[M].Washington D C:World Resource Institute,2000:40-48.

[13] 何琼芳,林锡雄,李育明.台湾金属及工矿物质流与隐藏流之善用评估[C]//2000年环境资源经济、管理暨系统分析学术研讨会,台北,2000:89-95.

[14] 王 青,丁 一,顾晓薇,等.中国铁矿资源开发中的生态包袱[J].资源科学,2006,8(26):2578-2586.

[15] 陈 晓.基于生态经济学模型的新疆可持续发展度量研究[D].乌鲁木齐:新疆大学,2005.

[16] 潘成荣,郭之源,方 晨,等.安徽省耕地资源利用分析[J].农村生态环境,2004,20(1):24-28.

[17] 安徽省统计局.安徽统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1991-2008.

[18] 中国国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1991-2008.

[19] 顾晓薇,王 青.可持续发展的环境压力指标及其应用[M].北京:冶金工业出版社,2005:96-138.