草地畜牧业对晴隆县农业产业结构的影响

高亚敏,张大权

(1.兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020; 2.晴隆县草地畜牧中心,贵州 晴隆 561400)

我国岩溶山区以贵州为中心,包括云南、贵州、广西、四川、重庆、湖北、湖南、广东等8省(区、市),是全球三大岩溶集中分布区之一。岩溶山区山高坡陡,土层瘠薄,水热资源丰富,但日照不足,大部分雨水渗入地下水系再汇入江河,垦殖过度引起石漠化。交通闭塞,经济落后,少数民族杂居。明清以来,由于移民垦殖和推行粮猪农业系统,加快植被破坏和水土流失,岩石裸露面积渐行扩大,与黄土高原一同成为我国两大生态环境脆弱和贫困人口集中分布区[1]。目前岩溶山区面积达53.26万km2[2],占8省(区、市)土地总面积的27.4%,石漠化面积11.35万km2,岩溶县295个[2]。2008年贵州、广西、云南3省在人均收入1 196元贫困标准下贫困人口分别是585.38万、234.00万和555.20万,贫困发生率分别是17.4%、5.9%和15.3%。如何解决岩溶山区的生态贫困与经济贫困,是全面建设小康社会的重点和难点。20世纪80年代任继周院士率领团队在云贵高原开展草地农业研究,认为岩溶山区日照偏少,“籽粒农业”不如根茎叶“营养体农业”,“种草效益高于种粮”,农业发展的根本出路在于调整农业生产结构,改变传统谷物生产,发展草地畜牧业,增加农民收入,使西南岩溶山区在摆脱农村贫困的同时,土地资源得到保护与恢复,农业走上可持续发展的道路[3-5]。

晴隆县是贵州省一个少数民族聚居的山区农业贫困县。新时期面对生态环境脆弱、人地矛盾突出、产业结构单一、农民收入少的严峻现实,晴隆县在深化县情认识的基础上,依托丰富的天然牧草资源优势,转变观念,科技示范,带动农民发展草地畜牧业,促进农业产业结构调整,成功地实现传统农业向现代农业的转型,成为岩溶山区扶贫攻坚、生态建设和草地畜牧业结合发展的一面旗帜[1]。在这种情况下,如何借助中央政策,利用地方优势,调整农村经济和农业产业结构,加大生态建设力度,促使农民增收致富,成为当地政府发展的重要目标。本研究以晴隆县为对象,分析草地畜牧业对晴隆县农村和农业产业结构所带来的影响和变化,旨在为岩溶山区农业结构调整和扶贫开发提供参考。

1 研究区概况

晴隆县地处贵州省西南部,云贵高原中段,位于25°33′~26°11′ N, 105°01′~105°25′ E。全县土地总面积1 331 km2,根据睛隆县国土资源局统计,目前全县耕地面积占土地总面积的26.38%;牧草地面积占19.15%;林地面积占21.06%。晴隆县境内山高、坡陡、谷深,岩溶发育强烈,全县岩溶面积8.17万hm2,占国土面积的61.59%;石漠化面积5.17万hm2,占国土面积的38.93%。山地及丘陵占土地总面积的95.3%。人均耕地仅0.05 hm2,坡耕地占65%,中低产田土占80%以上。但是全县草地资源丰富,根据1985年全国草地资源调查,晴隆县有草地4.93万hm2(其中成片草地3.24万hm2,零星草地1.69万hm2),雨热同步、温凉湿润的高原亚热带季风气候适宜多种优质牧草生长,具有发展多元化畜牧业的优势。

全县辖14个乡镇、91个建制村,总人口30.6万,其中农业人口占92.6%,少数民族人口占54.9%。2008年1 196元以下的贫困人口有7.41万人,贫困发生率27.2%。2009年农民期内人均现金收入2 790元。

晴隆县于2001年开始从国外引进优质牧草和波尔山羊进行选育改良,并动员农户退耕种草,扶持农户购畜建圈,提供技术培训和技术服务,在植物生产的基础上发展动物生产。9年来共建设了1.47万hm2栽培草地和1万hm2改良草地,羊存栏量20余万只,累计扶持了12 000多户农民,其中75%已经脱贫致富,户均年收入2万~3万元,另外约有1 500户虽未养羊但通过土地流转年收入3 000元以上[6]。通过种草养畜使扶贫开发与生态建设相结合,实现了生计与生态的双赢。国家和省、州有关专家多次到晴隆实地考察,称之为“晴隆模式”[7]。

2 研究方法

采用访谈、参观和驻点工作相结合的方法,走访晴隆县草地畜牧中心、统计局、国土局、乡镇政府、技术人员、村干部等,获取二手资料,增加对当地农村的认识,了解当地草地畜牧业发展情况。另外,随同晴隆县草地畜牧中心技术人员下乡,进行入户调查;同时在县草地畜牧中心办公地点,对到中心办理事务的农户调查。两次共调查农户102户(分布于晴隆县6个乡镇,包括普安县4户农户),其中养羊户83户,未养羊户19户(包括9户土地种草但未养羊的农户)。

依据2000-2008年晴隆县国民经济统计资料、农户调查数据以及政府职能部门获取的资料,采用定量分析和定性分析相结合的方法,分析草地畜牧业对晴隆县农业产业结构的影响。

3 结果与分析

3.1草地畜牧业对土地利用结构的影响 根据晴隆县国土资源局统计资料,2001年以来,晴隆县作为农用地的耕地、牧草地、林地的面积与所占比例都发生了较大的变化(表1)。耕地面积一直减少,从2001年的3.76万hm2减少到3.50万hm2,但目前垦殖率仍达26.28%。林地面积呈增长趋势,主要因为早期退耕还林政策使林地增加,另外,天然林保护工程、生态公益林建设工程等遏止了森林的破坏。牧草地是持续减少后略有增加,主要是部分乡镇为追求短期经济效益毁草种树(还林补贴较还草高),致使部分草地转变成林地。另一方面退耕还林后续产业发展不全,农户为了生计一边退耕一边开荒。此外县国土局对新建的栽培草地和改良草地未计入。根据草地中心统计,目前全县已建设1.47万hm2栽培草地和1万hm2改良草地。80%的栽培草地原来是坡耕地。

表1 晴隆县2001-2008年土地利用变化

以种草养畜致富的江满村为例来说明土地利用结构的变化。江满是晴隆县莲城镇的一个行政村,离县城15 km,地处高寒山区,海拔1 580 m左右,是典型喀斯特地形地貌区。全村辖5个村民组,206户、862人,其中劳动力418人,居住有汉族、苗族、布依族、里族4个民族。

江满村农户和村组账面上的土地面积仍然是按“习惯亩”计算的耕地面积。2002年晴隆县草地畜牧中心通过统一规划、统一种草、统一圈舍、统一管理、分户核算的运行机制,动员农民把坡耕地和开荒地退耕种草,实行集体转产,由农民变为牧民。用皮尺测量出全村的丈量面积,根据计算,江满村土地习惯面积与丈量面积之比为1∶3.23(表2)。总面积与莲城镇国土所的数据相差甚远。县国土局只提供了乡数据,没有村和组的数据。

表2 江满村户均土地资源

种草养畜前江满村主要种植玉米(Zeamays)、小麦(Triticumaestivum)、水稻(Oryzasativa)。由于地处高寒山区,土地贫瘠,广种薄收,粮食单产为1 500 kg/hm2,生态压力集中在31.76%的陡坡耕地上,过度垦殖加剧水土流失石漠化严重。种草养畜后虽然耕地面积减少,但充分利用了土地资源和提高了土地利用效率,使生态压力分解到79.35%的栽培草地上,且建植的栽培草地减少水土流失,保护生态环境。林地和草地承包到户后,江满村户均土地面积可近5.95 hm2,与原来承包的习惯耕地面积相差约10倍。在落实林权改革和草地承包过程中,国土部门的详查数据应从县乡落实到村组,使土地详查数据与农民承包数据衔接,让农户真正了解并自主经营自己承包的土地。目前江满村村民积极发展生态畜牧业,养羊户占总户的70%,已建设栽培草地973.33 hm2,羊存栏9 000多只,年人均纯收入4 200元,其中草地畜牧业收入占整个家庭收入的55%以上。

3.2草地畜牧业对农业产业结构的影响

3.2.1种植业压粮扩经扩饲 种草养畜后晴隆县粮食作物播种面积下降,由2000年的25 744 hm2下降到2008年的23 193 hm2,表现 “去粮化”趋势,但退耕前后粮食作物始终为第1位(表3)。蔬菜瓜果等经济效益较高的作物播种比例呈明显上升趋势,由2000年的1 563 hm2上升到2008年的3 082 hm2,主要是部分退耕农户开始更多地种植一些面向市场需求的经济作物(如西红柿),以获取相对较高的收益。这也说明,退耕种草在一定程度上促进了自给自足的传统农业向商品性农业转变。

表3 晴隆县2000-2008年各种作物面积 hm2

从粮油经饲面积变化来看(图1),粮食作物面积比例呈下降趋势,由2000年的80.29%下降到2008年的59.98%,下降20多百分点。而饲草作物呈逐年上升趋势,9年上升近20百分点。全县粮食∶经济∶饲草作物面积由2000年的166∶29∶1,降低到2008年的3.6∶1∶1.2,种植业结构不断优化。

图1 晴隆县粮油经饲作物面积变化

晴隆县粮食作物主要是玉米、水稻、小麦,兼种豆类、薯类及其他谷物。玉米播种面积呈逐渐下降趋势(图2),这主要与玉米地退耕种草有关。2008年因受冰冻灾害影响,水稻、小麦严重受损,粮食作物播种面积整体下降(图2),玉米因播种较晚,比例上升。晴隆县耕地细碎,大多只种一季作物,复种指数较低,每年约有1.2万hm2冬闲田土资源和7万t的作物秸秆资源浪费,应积极推广冬闲田土种草和作物秸秆养畜,使种植业与草地农业实现耦合,提高资源利用效率,促进生态保护和生态建设,加快农业产业结构调整的步伐。

图2 晴隆县粮食作物播种面积比例变化

近年来退耕种草虽使耕地面积逐年下降,但由于退耕后科技水平提高和农业生态条件改善,粮食单产增加,总产量稳步上升(图3)。

图3 晴隆县粮食作物播种面积变化

3.2.2畜牧业由耗粮型向节粮型转变 “养猪为过年,养牛为种田,养鸡换盐巴”是晴隆县农民传统养殖业的真实写照。种草养畜后这种格局被打破,畜牧业逐渐由耗粮型向节粮型转变。

2001年以前晴隆县食草型畜牧业以本地黑山羊为主,粗放经营,经济效益低,生态破坏严重。为改变传统畜牧业生产方式,晴隆县引进国外优质草种和波尔山羊,进行品种选育和改良。并根据不同海拔,采用不同的播种方式和羊群饲养管理,1 200 m以上的高海拔地区以多年生黑麦草(Loliumperenne)、鸭茅(Dactylisglomerata)、高羊茅(Festucaelata)、宽叶雀稗(Paspalumauriculatum)、白三叶(Trifoliumrepens)、紫花苜蓿(Medicagosativa)等混播,放牧杜泊羊、湖羊和杂交绵羊(杜泊羊×湖羊或杜泊羊×威宁绵羊的杂交品种);1 200 m以下海拔地带以皇竹草(Pennisetumhydridum)单播或宽叶雀稗、紫花苜蓿等混播,主要放牧波尔山羊、本地黑山羊和杂交肉羊(波尔山羊×本地黑山羊的杂交品种)。改良草地多使用白刺花(Sophoraviciifolia)、刺槐(Robiniapseudoacacia)等饲用灌木。

根据农户作物种植结构、家畜种类和数量等指标,采用系统聚类法将农户生产系统分为作物/栽培草地-山羊/绵羊系统系统(包括粮食作物-栽培草地-羊、粮食作物-羊模式)、栽培草地-山羊/绵羊系统、粮食作物/栽培草地系统(包括粮食作物-栽培草地、粮食作物模式)三大类。栽培草地-山羊/绵羊系统由于土地全部种草,户均草地和饲养羊只数量多于作物/栽培草地-山羊/绵羊系统(表4)。栽培草地-山羊/绵羊系统户均饲养生猪最少,作物/栽培草地系统最多。作物/栽培草地-山羊/绵羊系统猪、牛商品率均高于作物/栽培草地系统,说明种草养畜改变农民的观念,猪牛不再是仅为过年、耕田。虽然没在统计资料上显示出来,但实地调查中很多农户表示因物价上涨养猪不划算,加上养羊后无多余劳力,计划减少猪存栏数或不再养猪。这说明种草养畜在一定程度上影响农户养殖的决策过程,间接地促进畜牧业结构的调整。

表4 不同农户生产系统家畜情况

在政府引导下,晴隆县畜牧业结构调整经济效益初见成效,草地畜牧业已成为晴隆县的支柱产业。从全县来看,羊年增长率虽然波动较大,但远远高于猪、牛等家畜的增长率,羊的年平均增长率是生猪的3.38倍(图4)。

图4 晴隆县家畜年增长率

根据对草地中心领导访谈粗略整理晴隆县2001年来草地畜牧业发展情况(表5),虽然数据不一定精确,但从侧面反映晴隆县草地畜牧业的快速发展。目前晴隆县已建成1.47万hm2优质栽培草地和1万hm2改良草地,羊存栏20.9万只,为农民创收1亿多元。与岩缝里种粮养猪导致石漠化严重明显对比的是,种草养畜促进生态恢复和农民脱贫致富,受到农民普遍欢迎。由于采用先进生产技术和到位服务,晴隆县草地畜牧业从栽培草地种植、优良种羊繁育、基础羊群建设、疫病防治、技术服务、标准规模生产、品牌形成、市场营销等方面初步奠定了产业化发展的基础。但是草地畜牧业抗灾能力虽较栽培业强,但也难避免自然风险和市场风险冲击,如2008年的冰冻灾害、2009年的动物“五号病”疫病流行和年末持续干旱灾害对晴隆县草地畜牧业造成严重损失,降低了农户的饲养信心,今后应加强饲草饲料生产、动物防疫、技术服务、畜产品质量安全体系,加强草水、草路等配套基础设施建设,同时积极探索畜牧业的风险补偿机制和保险机制,确保草地畜牧业的持续健康发展。

表5 晴隆县2001-2009年草地畜牧业发展情况

3.2.3林业结构仍需调整 晴隆县从2002年开始大力实施林业工程建设,退耕还林工程的开展前期较大,后期逐渐减少(表6)。晴隆县岩溶地貌发育强烈,土层瘠薄基岩漏水,不利于树木成长。县草地畜牧中心在晴隆山片区未成林地清除灌木杂草栽种优质牧草,放养杜泊羊,促进了树苗成长。目前晴隆县完成退耕还林0.4万hm2,保存面积0.31万hm2,涉及退耕农户1.4万户6.2万人,为进一步巩固退耕还林的成果,增加农民收入,应实行林草结合、林牧结合,进一步加强保护和抚育优质森林,整理间距,林下种草;用羊喜食的白刺花、刺槐等逐步将灌木林地、疏林地改良为放牧地,发展林草生态经济。

表6 晴隆县2000-2008年造林面积 万hm2

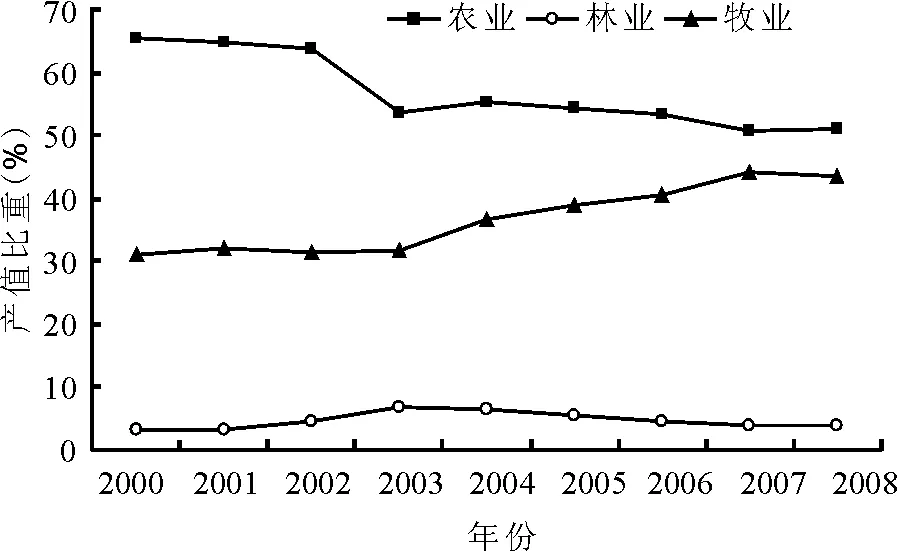

3.3农林牧业产值的变化 从晴隆县2000-2008年农业产业产值结构的变化分析发现(图5),种草养畜本身已与农村产业结构调整有机结合。畜牧业产值比重呈稳步上升趋势,2008年畜牧业产值比重占农业总产值的43.53%,比2000年提高12.5%。林业产值比重较低,且徘徊不进。农业产值的比重呈下降趋势,但仍高达51.01%。随着种草养畜力度的加大,农业产值的比重将会在一定幅度内继续下降,而畜牧业产值比重将会大幅度上升。

图5 晴隆县农林牧业产值占总产值的比重

4 建议

目前晴隆县农业产业结构仍有不尽人意之处。针对晴隆县农业产业结构调整中存在的问题,提出以下几点建议。

4.1摸清底数,统筹规划,协调发展农林牧业 总体来说,种草养畜使晴隆县土地利用结构在一定程度上发生了变化。但从目前的农、林、牧用地情况分析,仍未划分清晰,且从退耕还林到退耕还草,从林权改革到草地承包,林草并未充分结合。林地和草地既是生态屏障,也是农民致富的潜在资源[8]。目前晴隆县生态压力集中在占土地总面积26.28%的耕地上,如果按照草地资源调查,认可灌木林和疏林的草地资源属性而加以保护建设和利用,则全县可增加25.85%的土地资源用来放牧草食家畜,生态压力将分解到50%以上的土地上;如果进一步做好林牧结合,抚育森林,林下种草放牧,则生态压力可分散到更多的土地上,林草资源统统得到保护建设和科学利用,不但植被覆盖率大幅提高,农民也可尽快摆脱贫困。利用国家支持退耕还林还草、石漠化治理等生态建设的大好时机,晴隆县应在保护和建设基本农田的同时,规划建设好栽培草地和有计划地发展林地经济,提高土地利用率,促进农民致富,减少耕地的生态压力。农用地包括耕地、林地、草地,把集体农用地承包到户建设家庭农场,农户才能成为新农村建设的主体。为加强对农民的服务,提供技术和资金等方面的支持,各级政府应加强管理和协调机制,摸清底数,统筹规划,协调发展耕地农业、草地农业、林地经济和新农村建设[8]。

4.2加强口粮田建设和饲料地建设 晴隆县山高坡陡,土壤瘦薄,中低产田面积达85%,且15°~25°坡耕地占全县总耕地面积的32.2%,大于25°的陡坡耕地占29.7%,6°以下的平缓耕地仅占10.6%。耕地面积中,水田面积仅占20.8%。粮食生产条件差、单产水平较低。目前陡坡耕地继续种粮养猪会造成生态恶化,而耕地面积持续减少势必会影响粮食总产量。因此耕地应区分口粮用地和饲料粮用地,一方面进一步加强占耕地面积10%的优质口粮用地建设,加速山、水、田、林、路综合治理、农田水利设施配套建设。贵州农民喜食稻米,农田基本建设和水利设施首先要建好水稻田和中高产旱地,提高优质口粮自给率;另一方面把占耕地面积90%的陡坡耕地和劣质饲料粮地改种优质牧草,既可保护和改良土壤,又可供应高品质肉奶。由于农民目前喜食猪肉、鸡肉,缓坡耕地仍需稳定地种植饲料粮[9]。但应适当压缩养猪,以科学放牧为主推动草地畜牧业发展,这对治理石漠化具有重要意义。

4.3加大草地畜牧业从业人员的培训力度 晴隆县农村贫困程度深,草地畜牧业从业生产人员文化水平和技术水平有待提高。目前,产业经费中,培训经费较少,2009年晴隆县草地畜牧业培训资金仅占项目总资金的6.9%。应加大技术培训和投入力度,加强中心领导、技术员、农民技术员、农户的四级培训体系建设。充分利用现有的种草养畜培训实验基地,整合教育、农业、劳动保障、扶贫、建设、科技等部门的培训资源,举办多种形式的培训班,对基层畜牧兽医技术人员和农民,尤其是养殖专业户开展技术培训,提高农民的科学养畜、科学经营、科学管理水平。

4.4积极探索畜牧业的风险补偿机制,建立农民增收的长效机制 草地畜牧业抗灾能力虽较栽培业强,但也难避免自然风险和市场风险冲击,如2008年的冰冻灾害、2009年的动物“五号病”疫病流行和年末以来干旱灾害对晴隆县草地畜牧业造成严重损失,降低了养殖户的饲养信心。因此,在健全和完善政府风险补偿机制的同时,应积极探索畜牧业保险机制,保障草地畜牧业的健康持续发展。同时建立和完善饲草料生产、良种繁育、疾病防治、技术推广服务、畜产品品质安全和营销体系,扩大发展草地农业系统中后生物生产层,完善草、畜产品的加工、包装和流通配套体系,提高初级产品的附加值,广泛开辟农民增收渠道,逐步建立起农民增收的长效机制。

4.5加强科学技术指导,促进传统优势产业发展 晴隆县属云贵高原峡谷区,自然条件的空间差异明显,已初步形成“高山林草带,山腰粮袋子,河谷菜篮子,种草养羊子”的立体农业发展思路,即以山腰种粮保口粮,山顶建茶叶、柑桔基地,河谷建早熟蔬菜基地,高山和低山丘陵种草发展草地畜牧业。但是,全县农业专业人才匮乏,科技基础条件薄弱,农业科技成果应用不高,致使茶叶、果业、蔬菜等传统优势产业缺乏科学指导,经济效益低,产业发展缓慢。今后应加强对农业的科学技术指导,加快传统优势产业的发展,推动全县经济发展。

5 结论

调查结果表明,种草养畜后由于耕地的减少及后续产业的发展,促进晴隆县农业产业结构的有效调整。一是促进土地利用结构的调整。退耕促使由坡耕地向林草地合理转变,有利于种植业内部结构的优化,进而调整和优化农业产业结构,提高农民收入。二是促进种植业结构的调整。种植业内部实现了结构调整,表现为压粮扩经扩饲,粮食播种面积虽然下降,但依靠科学技术总产量稳步上升。三是促进畜牧业结构的调整。种草养畜改变传统种粮养猪破坏生态的模式,使生态建设与农民脱贫致富相结合。四是促进农林牧渔业产值的调整。农业产值逐渐下降,牧业产值逐渐上升。

致谢:感谢任继周院士、黄黔教授为本文提供指导!感谢晴隆县草地畜牧中心赵开宇、周兴福、赵礼刚、卢旭熙、李波、刘博、李兴会、唐海、刘宇、倪元刚、吕元斌、何强、席培浪等人为本研究的调查分析提供大量帮助。

[1] 黄黔.如何破解西南山区石漠化治理难题,喀斯特高原的绿色希望[M].贵阳:贵州人民出版社,2006:75.

[2] 黄黔.西南岩溶地区石漠化成因和治理重点[J].草业科学,2010,27(8):5-9.

[3] 任继周.我国山区发展营养体农业是持续发展和脱贫致富的重要途径[J].大自然探索,1999,18(1):48-52.

[4] 任继周.中国西南岩溶地区建立草地农业系统和畜牧产业带刍议[J].世界科技研究与发展,1998,20(2):46-52.

[5] 万里强,任继周,李向林.大力发展草地畜牧业是我国西南岩溶地区脱贫致富的必由之路[J].中国农业科技导报,2003,5(5):28-32.

[6] 黄黔.按贫困片区扶贫开发和中国扶贫产业的新特点[J].草业科学,2009,26(10):12-23.

[7] 张大权.岩溶山区科技扶贫与生态建设[J].草业科学,2008,25(9):76-82.

[8] 黄黔.我国生态建设和生态现代化[J].草业学报,2008,17(2):1-8.

[9] 中国工程院专题调研组.贵州省石漠化治理与生态畜牧业扶贫相结合的启示[Z].北京:中国工程院,2008.