清热解毒中药对流感病毒FM1as株感染所致小鼠肺组织病理损伤的影响

徐红日 王成祥 沈杏生 刘清泉 姜良铎 王惠芳

现代医学防治流行性感冒(简称流感)的主要手段为疫苗和抗病毒药物,但流感病毒抗原变异频繁且抗病毒药物出现耐药性,因此流感的防治非常棘手[1]。中医药是中国防治流感的重要手段,历年来中医药在防治流感的工作中积累了丰富的经验。以往中医药防治流感的实验研究多重视中药的直接抗病毒作用。近年来中药调节流感病毒感染机体免疫功能方面的研究逐渐增多。而有关中药抗流感病毒感染所致机体免疫损伤及修复其病理损伤方面的报道较少。近年来的研究证实[2],流感病毒引起的靶器官的损伤,主要是由免疫细胞分泌的炎症介质所介导的一种炎症病理损伤。因此,本实验通过动态观察清热解毒中药对FM1株感染所致小鼠肺部炎症损伤的影响,探讨其治疗流感的药效学机制。

1 材料与方法

1.1 药物

清热解毒中药(由生石膏30 g、黄芩10 g、生甘草3 g共3味药组成,为北京中医药大学东直门医院治疗流感的效方益气清瘟解毒合剂中所含的清热解毒药物)为江苏天江药业有限公司提供的配方免煎颗粒剂,用去离子水配成混悬液。

1.2 实验病毒株

采用流感病毒亚洲甲型鼠肺适应株(FM1株),由中国疾病预防控制中心(CDC)病毒研究所流感室提供,用鸡胚传代至血凝滴度为1∶1280,-70℃冻存。

1.3 实验动物

采用BALB/cAnN小鼠,清洁级,雄性,体重18~23 g,共96只,购自中国医学科学院动物研究所,合格证号SCXK(京)2004-0001。

1.4 仪器设备

光学显微镜(OLYMPUS IX71,奥林巴斯光学有限公司)、透射电镜(JEM-1230,日本电子株式会社)等。

1.5 实验操作方法

将小鼠随机分为3组,分别为空白对照组、病毒感染模型组和中药治疗组,各组按病毒感染后第1、3、5、7天不同时相各分为4个小组,每小组8只小鼠。用乙醚轻度麻醉小鼠后,空白对照组以生理盐水滴鼻,每只滴25 μl。其余两组以25 μl FM1株病毒液滴鼻,感染量为1 LD50。

用FM1株感染小鼠0.5小时后灌胃。中药治疗组灌服清热解毒中药混悬液,相当于成人临床剂量,即5.58 g·kg-1·d-1。每次给药前均称实验小鼠的体重,根据小鼠体重确定给药量。空白对照组与病毒感染模型组灌等量生理盐水,每日灌胃1次。

小鼠感染流感病毒FM1株后第1、3、5、7天,摘眼球放血处死动物,打开胸腔摘出全肺,肉眼观察记录肺部大体病变情况。

制作各组小鼠苏木素—伊红染色(HE染色)病理切片,在光学显微镜下对比观察各组动物肺组织病变的情况。

取全部3组小鼠的肺组织制作醋酸双氧铀和柠檬酸铅双重染色超薄病理切片,透射电镜下观察。

2 结果

2.1 肉眼观察

肉眼观察各时间段空白对照组小鼠,其肺脏表面光滑,呈现淡粉红色,未见充血、水肿及梗死灶,无出血及含气,未发现肺实变。病毒感染模型组小鼠在FM1株感染后各时相,其肺脏大多数均有两个肺叶以上成片的明显实变区,肺脏水肿严重,表面有散在斑片状出血,外观呈现暗红色,尤其在FM1株感染后第3~5天,肺脏实变程度最为严重。中药治疗组小鼠肺脏病变程度在FM1株感染不同时相较病毒感染模型组均明显减轻,特别是在流感病毒FM1株感染后3~5天,能显著减轻肺部的病变,肺脏表面仅有少量红色渗出液,肺脏外观呈现红色,肺实变区显著减少。

2.2 光镜观察

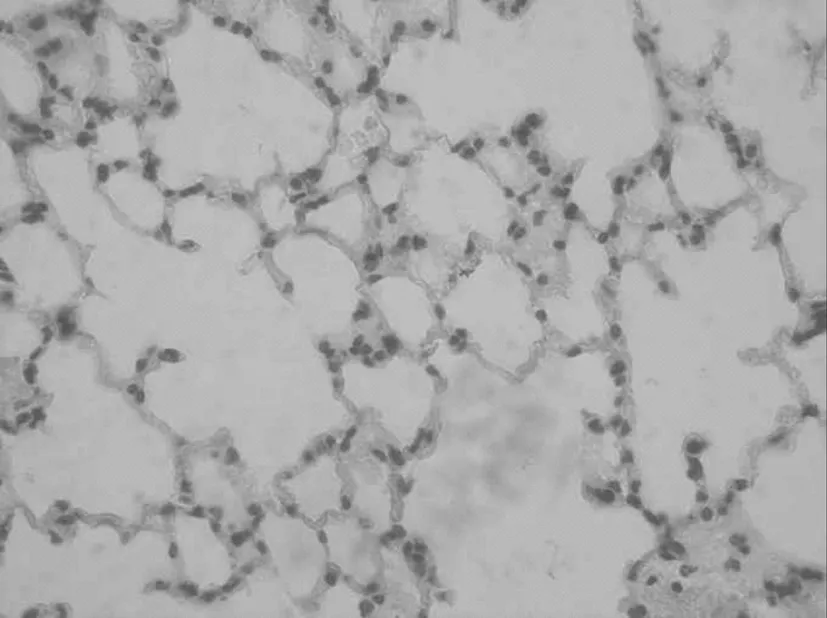

光镜下观察空白对照组小鼠支气管结构无损伤,肺泡、肺泡囊、肺泡管、肺泡隔形态均完整,细胞呈红色,细胞核呈蓝色。见图1。

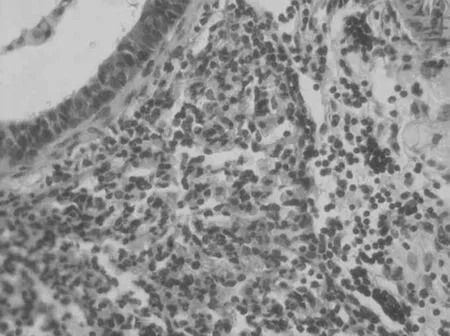

病毒感染模型组小鼠肺组织可见单核细胞、淋巴细胞等炎性细胞大量浸润,表现为肺组织间质性炎症,病变数量较多,且范围广泛,炎症细胞分布密度很高;病变肺组织细支气管黏膜上皮明显脱落,仅剩一层基底细胞,细支气管腔内炎症细胞渗出;病变肺组织小血管内皮细胞明显肿胀;肺泡壁广泛淋巴细胞及单核细胞浸润,肺泡壁显著增厚,结构破坏不清;肺组织病灶周围或其他无病变肺组织呈现明显的代偿性肺气肿。这种炎症病理损伤在流感病毒FM1株感染后3~5天最为严重。见图2~5。

清热解毒中药治疗组小鼠肺脏病变范围较病毒感染模型组明显减少,病变程度亦明显减轻,尤其在感染后3~7天,肺脏病变较病毒感染模型组显著减轻。其病变表现为肺组织病灶较小,病变数量较少,炎症细胞分布密度较低;细支气管上皮脱落明显减轻,细支气管腔内炎症细胞渗出显著减少,小血管内皮细胞肿胀亦明显减轻;肺泡腔内只见少许浆液性渗出,肺泡壁少量单核细胞及淋巴细胞浸润,肺泡壁间隔较薄。见图6~9。

2.3 电镜观察

空白对照组小鼠肺脏在FM1株感染后各时相,其肺组织病理学无明显异常。其支气管纤毛上皮细胞核轻微增大,肺泡内有微量充血,毛细血管个别内皮细胞增大。见图10~11。

病毒感染模型组小鼠肺组织可见支气管上皮细胞明显肿胀,表面微绒毛脱落,细胞浆疏松,只有部分纤毛保留;其肺泡上皮细胞明显肿胀,且表面破裂,微绒毛脱落,细胞质疏松;其毛细血管内皮细胞亦显著肿胀,明显突向管腔。见图12~16。

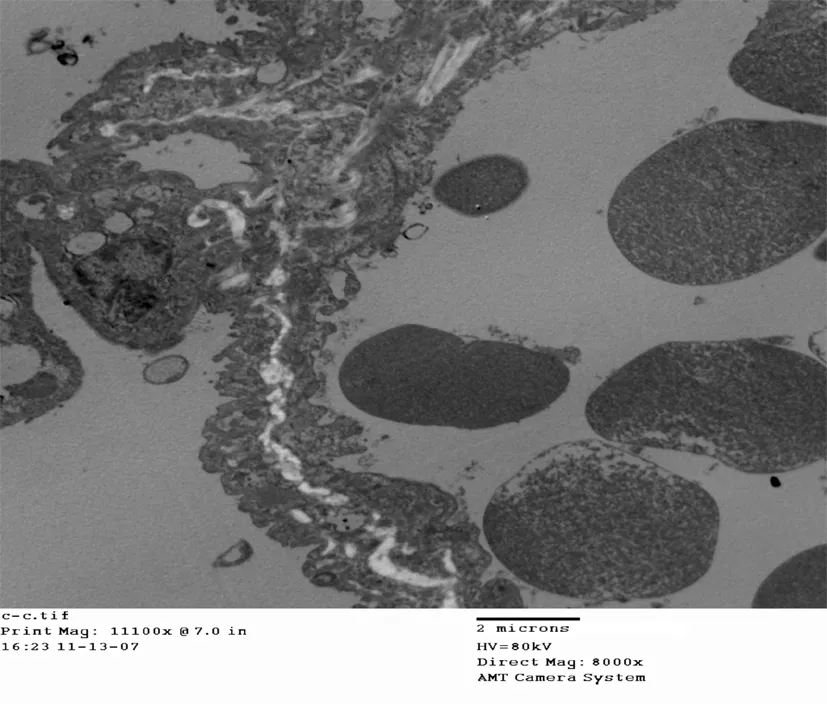

清热解毒中药治疗组小鼠肺组织病变较病毒感染模型组明显减轻,其肺泡壁较薄,肺泡上皮细胞大致正常,可见Ⅱ型细胞增生;其毛细血管内皮细胞形态大致正常,无肿胀。清热解毒中药的这种作用在FM1株感染后3~5天最为突出。见图17~18。

3 讨论

流感病毒主要侵入机体呼吸道黏膜上皮细胞,在上皮细胞内繁殖,损害柱状纤毛上皮细胞、杯状细胞,腺体的分泌功能受到损伤,并有上皮细胞增生、坏死、黏膜局部充血、水肿和浅表溃疡等卡他性病变。进而基底病变可扩展到支气管、细支气管、肺泡和支气管周围组织,引起黏膜水肿、充血、淋巴细胞浸润,使细胞出现空泡、皱缩、纤毛丢失、细胞核圆缩和破碎、坏死脱落、并伴有微血管栓塞、出血等[2-4]。流感病毒FM1株感染小鼠后,引起呼吸器官的损伤,导致病毒性肺炎的发生。流感病毒以及流感病毒感染机体后所产生的各种炎性介质参与了炎症反应,且已明确细胞因子在炎症反应中起到重要的作用[5]。细胞因子肿瘤坏死因子α(TNF-α)、白介素6(IL-6)、白介素1(IL-1)等是公认的促炎性细胞因子。这些炎性细胞因子的过度释放可导致机体的免疫炎症损伤。而白介素10(IL-10)为抗炎性细胞因子,可抑制上述促炎性细胞因子的过度释放,调节失控的炎症反应。

本研究中,病毒感染模型组在FM1株感染后3~5天,其肺部的病变最为严重。结合前期的研究[6],此时小鼠体内促炎性细胞因子TNF-α、IL-6、IL-1的释放急剧增多,达到峰值。此时体内炎症反应最为激烈,产生炎症“瀑布”反应,导致靶器官的严重损伤。炎症反应最激烈的时期为急性热病热毒亢盛的极期。此时远远超过了生理浓度的促炎性细胞因子成为体内的“毒邪”,气分毒盛,累及营血,气血逆乱,直损脏器。

图1 空白对照组小鼠肺病理切片

(肺泡壁薄,肺泡结构完整,肺泡腔内无炎性分泌物,肺泡间质亦无炎症细胞浸润。)(HE染色,×400)

图2 病毒感染模型组感染后第1天小鼠肺病理切片

(病毒感染第1天,肺泡间隔增厚,肺泡壁和细支气管壁有较多单个核细胞浸润,肺泡腔内有浆液性渗出,细支气管腔尚未见炎性渗出。)(HE染色,×400)

图3 病毒感染模型组感染后第3天小鼠肺病理切片

(病毒感染后第3天病变最重,肺泡间隔重度增厚,显示出重度间质性肺炎的病变,肺泡结构破坏增多,细支气管上皮脱落,细支气管腔内有炎症细胞浸润。)(HE染色,×400)

图4 病毒感染模型组感染后第5天小鼠肺病理切片

(病毒感染后第5天病变仍重,肺泡间隔明显增厚,显示出重度间质性肺炎的病变,细支气管壁增厚,有大量单个核细胞浸润,细支气管腔内有较多炎性渗出。)(HE染色,×400)

图5 病毒感染模型组感染后第7天小鼠肺病理切片

(病毒感染第7天,病变较前略有减轻,肺泡壁仍有较多单个核细胞浸润,肺泡间隔增厚明显,显示出较重的间质性肺炎病变,肺泡壁破坏,肺泡腔内仍有浆液性渗出。)(HE染色,×400)

图6 中药治疗组感染后第1天小鼠肺病理切片

(中药治疗组感染后第1天,肺泡腔内少许浆液性渗出,肺泡壁少量单个核细胞浸润,肺泡壁较薄,间质轻度炎性病变。)(HE染色,×400)

图7 中药治疗组感染后第3天小鼠肺病理切片

(中药治疗组,感染后第3天,肺泡壁较薄,炎性细胞浸润较少,腔内有少量浆液性渗出,肺泡间隔轻度增厚。)(HE染色,×400)

图8 中药治疗组感染后第5天小鼠肺病理切片

(中药治疗组,感染后第5天,病变较前减轻,显示肺泡壁轻度增厚,有少量单个核细胞浸润,肺泡间隔轻度增厚。)(HE染色,×400)

图9 中药治疗组感染后第7天小鼠肺病理切片

(中药治疗组,感染后第7天,肺泡壁较薄,单个核细胞浸润较少,毛细血管内炎症细胞较少,肺泡间隔增厚不明显。)(HE染色,×400)

图10 空白对照组小鼠肺泡透视电镜切片

(肺泡上皮细胞无增生,肺泡壁无增厚,有微量充血。)(Bar=2μ, ×10000)

图11 空白对照组小鼠肺内血管透视电镜切片

(血管,毛细血管较薄,个别内皮细胞增大)(Bar=10μ, ×2500)

图12 病毒感染模型组感染后第1天小鼠肺支气管透射电镜切片

(支气管及其上皮细胞明显肿胀,其表面微绒毛脱落,细胞浆疏松。)(Bar=2μ, ×4000)

图13 病毒感染模型组感染后第1天小鼠肺泡结构透视电镜切片

(肺泡上皮细胞表面破裂,微绒毛脱落。)(Bar=10μ, ×6000)

图14 病毒感染模型组感染后第1天小鼠肺内血管透射电镜切片

(病变肺组织血管、毛细血管明显肿胀,突向管腔)(Bar=2μ, ×5000)

图15 病毒感染模型组感染后第7天小鼠肺泡结构透视电镜切片

(肺泡及肺泡上皮细胞肿胀,细胞膜破裂,细胞质疏松。)(Bar=2μ, ×5000)

图16 病毒感染模型组感染后第7天小鼠肺内血管透视电镜切片

(血管、毛细血管内皮细胞肿胀,明显突向管腔。)(Bar=2μ, ×6000)

图17 中药治疗组感染后第1天小鼠肺透视电镜切片

(肺泡壁薄,上皮细胞形态大致正常,Ⅱ型细胞增生。)(Bar=2μ, ×4000)

图18 中药治疗组感染后第5天小鼠肺透视电镜切片

(病变组织血管及血管内皮形态基本正常,无明显肿胀。)(Bar=2μ, ×8000)

李玲等[7]研究报道,麻杏石甘汤能显著降低A型流感病毒感染小鼠肺指数,并通过调节肺中细胞因子白介素2(IL-2)、肿瘤坏死因子β(TNF-β)的蛋白表达水平对小鼠起到保护作用。研究表明[8,9],含有黄芩等清热解毒中药的复方注射液,通过调节肺中炎性细胞因子的表达水平,明显减轻流感病毒FM1株感染小鼠肺部的炎症损伤。另有研究发现[10],甘草粗提物及甘草酸单铵盐均能显著抑制H9N2亚型流感病毒鼠肺适应株引起的小鼠肺炎病变,延长小鼠生存期。提示具有清热解毒功效的中药及其复方,对流感病毒性肺炎病变具有一定的改善作用。近20年的实验研究证实[11],抗流感病毒的方药大多为清热解毒药物,具有明显的抑制流感病毒、抗炎和增强细胞免疫功能等作用。

益气清瘟解毒合剂为北京中医药大学东直门医院治疗流感的效方,用治近年来北京地区流感取得了满意的疗效。在前期拆方的实验研究中发现[6],该方所含有的清热解毒中药能够在FM1株感染后3~7天,明显减少小鼠体内促炎性细胞因子TNF-α、IL-6、IL-1的过度释放,并在FM1株感染后各时相,增加抗炎性细胞因子IL-10的分泌,从而显著抑制免疫炎症反应,其作用强于益气清瘟解毒合剂所含其他治疗法则。

本研究显示,清热解毒中药治疗组小鼠肺部病变范围较小,炎症细胞浸润少,呼吸器官的病理损伤相对较轻。尤其在流感病毒感染所致炎症病理损伤最严重的FM1株感染后3~5天,明显改善小鼠肺组织的病理损伤。清热解毒中药治疗组由生石膏、黄芩、生甘草等组成。其中,生石膏辛甘大寒,入肺胃,具有清热泻火的功效。《本草经疏》中有“石膏,辛能解肌,甘能缓热,大寒而兼辛甘能除大热”的记载。故在此,石膏能透散热毒,使郁闭于体内的毒邪透达于外。黄芩苦寒,入肺胃肝胆,清热泻火解毒,专清已郁之热毒。生甘草味甘,既可清热解毒,又能益气以利于扶正祛邪。三药合用,将“清、透、解”溶为一体,清气透邪解毒,使毒邪从上、从表而出,从而达到排除毒素、退热并解除流感全身中毒症状的作用。清热解毒中药治疗组小鼠的肺炎病变较轻,与针对热病极期热毒亢盛的病机,发挥其作用有关。结合前期益气清瘟解毒合剂拆方的实验研究结果[6],其微观化机制,可能与在FM1株感染的3~7天,上述清热解毒中药显著减少促炎性细胞因子的过度释放,增加抗炎性细胞因子的分泌,及时纠正失衡的炎症反应,即抑制机体过度亢进的炎症反应,从而减轻炎症病理损伤,促进肺组织炎性病变的修复有关。

[1] 周平安,杨效华,焦扬.甲型H1N1流感防治述要[J].环球中医药, 2010,3(2):114-116.

[2] 张庆宏,郭海,杨进,等.苍果挥发油对流感病毒感染小鼠肺中γ-IFN,TNF-α的影响[J].南京中医药大学学报,2007,23(2):104.

[3] 熊治权.病毒性肺炎的病理形态学研究[J].中华医学杂志,1988,66(4):288.

[4] 黄祯祥.医学病毒学基础及实验技术[M].北京:科学出版社,1990:234.

[5] Schmitz N,Kurrer M,Bachmann M F,et al.Interleukin-1 is responsible for acute lung immunopathology but increases survival of respiratory influenza virus infecion [J].J Virol,2005,79:6441-6448.

[6] 徐红日,王成祥,王惠芳,等.益气清瘟解毒合剂拆方对流感病毒FM1感染小鼠血清炎性细胞因子的影响[J].中国中药杂志,2010,35(19):2599-2604.

[7] 李玲,卢芳国,熊兴耀,等.麻杏石甘汤对A型流感病毒感染小鼠的免疫保护作用[J].中医药学报,2010,38(2):25-28.

[8] 张艳丽,范新生,李澎涛,等.毒热平注射液抗流感病毒肺损伤机制的研究[J].宁夏医科大学学报,2010,32(1):33-35.

[9] 郑金粟,顾立刚.痰热清注射液对流感病毒FM1感染小鼠抗病毒作用的研究[J].中华中医药杂志,2009,24(7):851-854.

[10] 方炳虎,邱灵才,陈建新,等.甘草主要成分抗H9N2亚型流感病毒作用研究[J].广东农业科学,2007,(3):66-69.

[11] 叶进,姚佳音.近20年中医药防治流感的进展[J].中华中医药学刊,2009,27(4):799-801.