堤路结合在泉州金塔防洪堤的应用

赖福梁

(福建省水利水电勘测设计研究院,福建 福州 350001)

1 工程概况

福建省泉州金塔段堤路结合工程系以晋江下游防洪岸线整治工程(金塔堤段)为基础,采用堤路结合方案,在堤顶布置城市Ⅰ级主干路,延伸至泉州市江滨南路霞洲新村段,道路总长7 165m;金塔堤段防洪岸线新建堤长6 405 m,均为堤路结合。堤防为1级堤防工程,防洪标准为100 a一遇;道路为城市Ⅰ级主干路,设计行车速度60 km/h,路基宽度41 m,双向4车道四幅路。工程于2006年3月动工建设,2008年底通车试运行。

2 水文地质条件

晋江发源于戴云山脉南端,流域面积5 629 km2,全长182 km,主河道平均坡降2.2‰,为福建省第4大河流。晋江干流自金鸡闸以下河段为感潮区,崇武站多年逐月平均高潮位2.365 m,历史最高潮位4.499m。100 a一遇设计洪水流量11 100m3/s,由荀江桥-金鸡水闸的设计水位为10.70~12.10m。

工程区位于晋江下游河段右岸,线路位于河流冲积阶地和河漫滩上,属河流冲积地貌。全线以冲洪积、海积平原为主,地势较低洼且平缓,仅在金浦水闸下游侧金浦山为残积堆积残丘地貌。现有地面高程在4.1~8.0m之间,残丘高程约35.0m。工程位于现有防洪堤的外侧滩地上。上部土层主要为第四系冲洪积堆积和海相沉积的松散堆积物,下部为残积堆积的砂质粘性土,下伏基岩为燕山晚期中粗粒黑云母花岗岩。

3 堤路结合方案的提出

晋江下游防洪堤工程始建于20世纪50年代,南北两岸堤长共28.24 km,堤线甚不规则。浮桥以下(北岸自潘山)防洪岸线及河道整治于1999年动工,2002年基本完工。其采用了堤路分离的方案,防洪堤采用钢筋混凝土结构布置在外江侧,江滨路布置在内侧。防洪堤高度较路面高约5m,景观效果差;同时由于建设、设计、施工均属于不同部门,协调工作量大。

随着人与自然和谐相处的治水新理念的发展,按照以人为本、人水相亲的思路,把防洪工程建设与城市建设结合起来,既可提高防洪堤的整体抗洪能力,又可完善城市交通网络,美化环境,还可充分利用土地资源,提高近堤土地开发利用价值,在确保城市防洪安全的同时也提升了城市的形象和品位。

金塔堤段为新建金鸡水闸至荀江桥河段南岸堤防,按照规划岸线外移至旧防洪堤外侧滩地,保护范围内新增土地为江南组团规划用地,现状为滩地和园地,迫切需要建设交通路网,改善当地交通条件,为堤路结合提供了客观条件。经过技术经济分析论证,决定采用“堤路结合”堤顶路方案。为了吸取堤路属于不同部门所带来的协调工作量大、效率低等教训,要求统一规划、统一设计、同步施工、同步投入运行。为此要求设计人员对水利、市政有关设计、施工规范予以综合理解,在满足堤路原有功能不变的前提下,实现两者有机结合。

4 堤路结合设计特点

4.1 堤路线路平面布置

堤线布置遵循的原则:河堤堤线应与河势流向相适应,与主流线大致平行,堤线应力求平顺,堤段平缓连接,不得采用折线或急弯。

市政路线平面设计应符合的原则:处理好直线与平曲线的衔接,合理地设置缓和曲线、超高、加宽等。

堤、路布置原则基本相同,主要是线路平顺、平缓衔接。堤防设计规范中没有明确规定转弯半径大小,但为保持水流顺畅,根据水力学计算,一般堤线转弯半径均应大于河宽的3~5倍。道路的圆曲线半径与计算行车速度有关,一般大于行车速度的8~12.5倍。金塔堤段最小行洪宽度为750m,堤线转弯半径应大于2250~3750m;设计行车速度60 km/h,道路转弯半径宜大于480m。堤线布置远大于道路所需的转弯半径,意味着堤路结合工程的平面布置应以满足堤线布置为要求。同时可以在堤线转弯段,利用堤路两者转弯半径差,形成一个月牙形区域,设置观景休闲区,布置绿化、停车区等,满足城市观光、停车需求。堤线的端头一般与高程较高的区域衔接,道路则需要与相邻路网连接,这时平面布置往往需要在满足防洪高程要求的前提下适当延伸,这部分就需要根据地形合理选择,必要时堤路分离,衔接堤、路各自的功能要求。

4.2 堤顶高程

堤顶高程应按设计洪水位加堤顶超高确定,1级堤防的堤顶安全超高值不应小于1.0m。沿河道路位于河堤顶的应高于河道防洪水位0.5 m,当岸边设置挡水设施时,不受此限。

根据上述堤路规范要求,堤路结合工程的顶高程应以堤防标准为准,道路可以在洪水位以上0.5~1.0m间调整,这段高差恰好可以满足道路纵向排水要求。因此堤路结合顶高程两者可以密切结合。

4.3 堤路横断面设计

堤路结合的重点是断面设计,只有在断面设计中充分考虑堤路原有功能不变,才能实现两者有机结合。堤的断面设计重点是:断面尺寸、防渗方式、基础处理、排水和防护。路的断面设计重点是路幅布置、基础处理和防护。两者在基础处理基本相同,均应根据地质条件进行设计,以满足基础承载能力的要求;防护设计要求亦基本相同,主要满足雨水、洪水冲刷要求。堤断面尺寸主要以满足各种工况下稳定性的要求,路横断面设计主要是根据交通规划、路网结构和交通流进行确定,合理布置各车道、绿化带和管网设施。由于市政道路往往较宽,因此堤路横断面宽度一般以满足道路布置要求,防洪堤仅须进行稳定复核计算即可。金塔堤段采用堤顶设置人行道形成防洪堤断面,在其后侧将道路断面紧靠防洪堤形成堤路结合断面,详见图1。迎水面主要以满足防渗需要,设置粘土斜墙;背水侧以满足排水要求设置排水棱体,在其上部设置草皮网格护坡。

堤基地层主要分为两种类型,一种表层为粉质粘土,下部为淤泥质土,其下为中细砂,主要分布在桩号 0+000~0+120、2+164~3+860、4+590~5+735.04;一种表层为中细砂,其下为中粗砂,下部为残积砂质粘土,主要分布在桩号0+120~2+164、3+860~4+590。针对以上两种地质土层进行渗流稳定计算,计算结果表明当基础表层为粉质粘土,且其厚度超过3m时,粉质粘土渗透系数为2.56×10-7m/s,为弱透水层,天然地基可满足渗透稳定要求。当基础为砂时,由于砂为强透水层,堤基渗漏量每延米堤长为5.15×10-6m3/s,一天每延米堤长渗漏量为0.45m3/d,渗漏量较大,需要采用射水法混凝土防渗墙防渗;但采用堤路结合后,底宽增加35m,按照路堤填筑土料渗透系数进行计算,不设混凝土防渗墙防渗的情况下,每延米堤长为5.8×10-7m3/s,其渗漏量较小,可以满足防渗稳定要求,中细砂段亦取消防渗墙,节约了投资。

道路路面硬化增加了防洪堤的稳定安全系数,尤其是遭遇超标洪水发生越浪时。

4.4 填筑材料及压实度要求

防洪堤填筑土料要求宜选用粘粒含量为15%~30%、塑性指数为10~20的粘性土;铺盖、心墙、斜墙等防渗体宜选用防渗性能好的土;堤后盖重宜选用砂性土。道路填方材料一般选择具备一定排水性能的砂性土。道路布置在防洪堤后段,采用砂性土,与防洪堤堤后盖重要求相同。泉州市区的粘土比较缺乏,需要到较远的料场开采,根据建材勘查情况,粘土料场最近运距15 km,所以堤路在筑堤材料的选择上本着“就地取材,合理利用”的原则,在满足防洪堤防渗要求的前提下尽量减少外购粘土方量。根据横断面设计仅在防渗斜墙采用粘土,其余段均采用满足道路填筑要求的土料即可,这样场内部分开挖料可用于道路填筑,大大减少了外运土料量。

图1 堤路结合横断面图(单位:cm)

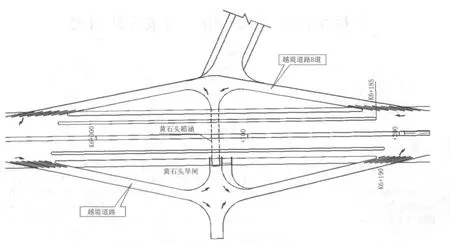

图2 旱闸、越堤路与涵洞结合形成的菱形立体交叉口

粘性土土堤的填筑标准1级堤防不应小于0.94。路基压实度标准采用重型压实标准,填方路段路槽底面以下80 cm范围内,压实度不小于0.95,80~150 cm范围内,压实度不小于0.93,150 cm以下范围,压实度不小于0.90。道路压实度指标除80 cm范围内大于堤防填筑标准要求外,其余均小于填筑标准。考虑防洪堤的重要性和性能日益发展的碾压设备,对堤路结合段路基压实度标准调整为路槽底面以下80 cm范围内,压实度不小于0.95,80 cm以下范围,压实度不小于0.94。在填筑材料和压实度要求统一后,既可以满足水利、市政相关规范的要求,又为同步施工创造了条件,加快了施工进度。

4.5 交叉建筑物

防洪堤外侧滩地高程在5 a一遇洪水标准左右,规划了江滨公园,为城市提供景观和休闲场所。金塔防洪堤高度在5~6m,阻隔了堤内外的交通,需要设置一定数量的旱闸或越堤路。堤内江南组团规划用地,交通路网纵横交错,需要与防洪路堤连接,形成交通路网,设置交叉口。设计中将旱闸布置在规划道路上,利用堤高可以满足交通要求的有利条件下,在旱闸后设置涵洞,在路堤两侧设置4条越堤路,形成立体菱形交叉口,有效解决了堤内外、上下的交通问题,实现了交通有序分流,其布置图详见图2。对越堤路做好路肩的防护设施,内肩设路缘石,外肩设防护栏(墙),确保安全。

金塔堤段位于排涝规划的江南片区,根据现场地形条件和排涝规划,金塔堤段设置水闸1座,排涝穿堤管6处。在水闸后侧布置桥梁,水闸不再设置交通桥。

5 结语

堤路结合工程既可提高防洪堤的整体抗洪能力,又可完善城市交通网络。其将水利建设与城市建设、环境整治、交通物流相结合,建设成“水安全、水环境、水景观、水经济”一体的综合效益工程,构筑了人水和谐的城市防洪工程。堤路结合工程越来越多地在城市堤防建设中采用。

泉州金塔段堤路结合工程设计中充分分析堤路的设计规范,选择合适的设计指标,在平面布置、路基和交叉建筑物等实现堤路有机结合,同步施工,同步投入运行,取得良好的经济和社会效益。通过科学论证、系统分析,总结了堤路结合设计的主要特点,值得类似工程借鉴。