不同苎麻品种间根际环境的初步研究

周建霞,朱四元,刘头明,汤清明,唐守伟

(中国农业科学院麻类研究所,湖南长沙 410205)

根际通常是指植物根所占据或影响到的那部分土壤(rhizosphere)[1]。它是土壤水分、养分和有益或有害微生物进入根系的门户。研究作物根际环境对培育作物对土壤的适应性、提高作物水肥利用率、防治作物根系病害有重要的意义[2]。

苎麻是我国的重要纤维特产经济作物,栽培面积甚广。苎麻纺织品制成的服装穿着不但凉爽,而且透气漓汗,着装轻飘无折,深受国内外消费者的青眯。在苎麻栽培方面则需要研发和推广新的苎麻繁殖技术和高产优质规范化栽培技术,以利于提高种麻的比较效益和保证其可持续发展[3]。苎麻的高产栽培方面已有很多研究报道[5-7],但是苎麻根际环境的研究还较少。在其它作物栽培方面,人们主要采用了测土配方施肥,测定地块的养分含量,而苎麻是多年生作物,所以研究其根际土壤状况则显得尤为重要。本文试图从不同品种根际环境的差异来研究其对苎麻产量和品质的影响。

1 试验材料和方法

1.1 材料

试验设在中国农业科学院麻类研究所望城科技园苎麻试验地,苎麻品种为NC01、华苎4号、D801、96-1-2、圆叶青、CZ0601,采用随机区组设计,一个因子,六个水平(品种),三次重复,小区面积为20m2,每个小区种植60株,苎麻于2007年春天扦插。土样于2009年苎麻冬培前采取,苎麻产量性状和品质性状均为2010年三季麻的试验数据的平均数。

1.2 方法

1.2.1 土样的采取

在小区内选取三点挖取5-15cm土层内的苎麻根系。先抖落大块不含根系的土壤,取根系表面的细粒土壤,装入塑料袋内,混匀,作为根际土壤。除去土中的石块、植物根茎及可见土壤动物,一部分过2mm筛后混匀于4℃冷藏备用,用于测定微生物含量和含水量,另一部分土壤风干后碾碎,过2mm筛进行土壤养分、酸度、酶活性等的分析。

1.2.2 土壤环境因子的测定

土壤养分测定土壤有机质用重铬酸钾氧化还原滴定外热法;土壤全氮采用半微量开氏法;土壤水解性氮测定采用碱解扩散法;土壤全磷测定采用钼锑抗吸光光度法;土壤有效磷采用NaHCO3浸提-钼锑抗吸光光度法;土壤全钾用火焰光度计法;土壤速效钾用醋酸铵浸提-火焰光度法测定;pH用酸度计测定(水提法1:2.5)。土壤水分测量采用烘干法[8]。

细菌、放线菌及真菌分别用牛肉膏蛋白胨培养基、高氏1号培养基及马丁-孟加拉红培养基培养。细菌37℃培养2-3日,放线菌、真菌28℃培养3-5日[9]。

酸性磷酸酶活性用苯磷酸二钠比色法。土壤酸性磷酸酶活性以24小时后每克干土产生的苯酚微克数表示(μg苯酚/g土·24h)。脲酶采用苯酚钠次氯酸钠比色法测定。土壤脲酶的活性以24小时后每克干土产生的NH3-N的微克数表示(μgNH3-N/g土·24h)[10]。

1.2.3 苎麻产量和品质性状的测定

各小区对三季麻收获时选代表株测定株高、茎粗、皮厚、测产计算鲜皮出麻率,计数各小区有效株数,全部收获测产。株高的测量从麻茎的基部到顶部;茎粗和皮厚的测定位置为株高三分之一处;鲜皮出麻率为原麻干重与鲜皮重的百分数。

苎麻的纤维品质主要测定纤维支数、强力、含胶率。利用LLY-06A型电子单纤维强力仪测定样品的断裂强力;利用OFDA纤维细度仪测定样品的纤维细度;原麻含胶率采用化学脱胶方法脱胶进行测定。

1.3 数据处理

采用SAS8.0软件进行相关的统计分析。

2 结果与分析

2.1 品种间根际微生物的差异

从表1中可以看出冬培前土壤中的三大类微生物只有细菌数量在品种间存在显著差异。其中,从多到少依次为CZ0601,圆叶青,D801,96-1-2,NC01,华苎4号。真菌数目NC01最多,圆叶青最少。放线菌数目D801最多,圆叶青最少。

2.2 品种间土壤养分和pH的差异

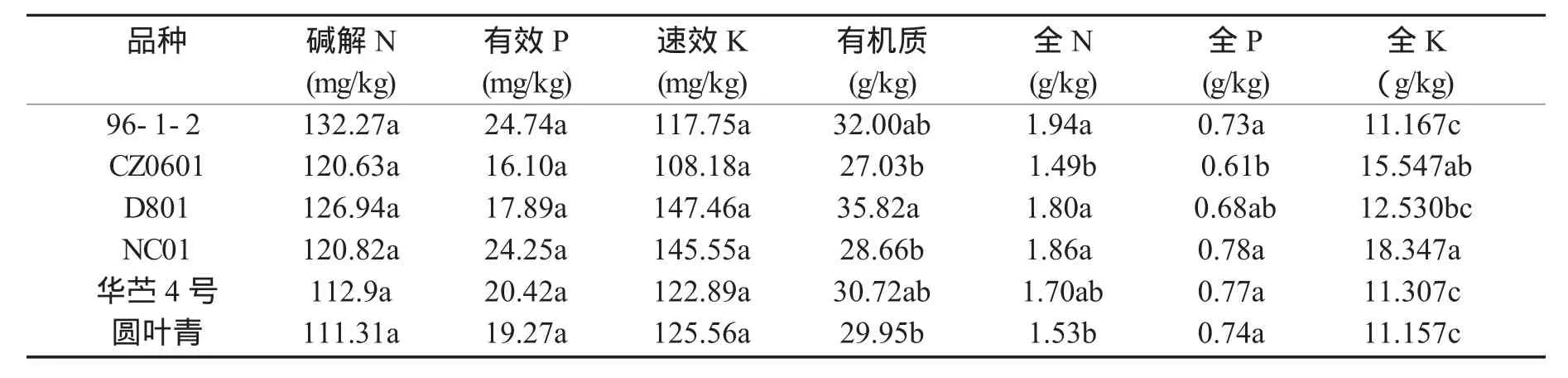

从表2中可以看出根际土壤中速效养分的含量在各品种间都不存在显著差异,有机质的含量、全氮、全磷和全钾在品种间存在显著差异。其中,6个品种按根际土壤中有机质含量的排序是D801>96-1-2>华苎4号>圆叶青>NC01>CZ0601;6个品种按根际土壤中全氮含量的排序是96-1-2>NC01>D801>华苎4号>圆叶青>CZ0601;6个品种按根际土壤中全磷含量的排序是,NC01>华苎4号>圆叶青>96-1-2>D801>CZ0601;6个品种按根际土壤中全钾含量的排序是NC01>CZ0601>D801> 华苎 4号 >96-1-2> 圆叶青。

表1 品种间根际土壤中微生物含量的比较Tab.1 The comparisons ofthe microbial numbers amongdifferent ramie varieties'rhizosphere soils

表2 品种间根际土壤中养分含量的比较Tab.2 The comparisons ofthe soil nutrient contents amongdifferent ramie varieties'rhizosphere soils

2.3 品种间根际土壤酶活性和pH的差异

从表3中可以看出根际土壤中脲酶和酸性磷酸酶活性在品种间不存在显著差异,其中脲酶活性最高的是D801,最低的是华苎4号,酸性磷酸酶的活性最高和最低的品种也是D801和华苎4号。根际土壤的pH方面,品种间存在显著差异,从高到低的排序为D801,圆叶青,CZ0601,NC01,96-1-2,华苎4号。

表3 品种间根际土壤中pH与酶活性的比较Tab.3 The comparisons ofpHs and enzyme activities amongdifferent ramie varieties'rhizosphere soils

2.4 根际土壤营养与质量性状、品质性状的相关性

由于根际微生物、酶活等都通过影响土壤养分的活性和含量来影响苎麻生长,因此本文只对土壤营养与质量性状、品质性状做相关性分析。从表4中可以看出,产量性状中株高与全磷含量呈极显著负相关,与有效磷含量呈显著负相关,株高与全钾呈显著正相关,小区有效株数与全磷达到显著正相关。品质性状中,纤维支数与全磷显著负相关,纤维强力与全钾极显著负相关。

表4 望城科技园纤维产量、品质与土壤养分的相关性分析Tab.4 The correlations between plant qualities,fiber qualities and soil nutrients

3 分析与讨论

3.1 根际环境中全氮、全磷、全钾含量、pH、细菌数量存在品种间差异性

根际生态系统是由植物、土壤和微生物组成。根际受植物根系的影响,不同基因型的植物的根系分泌物数量和种类不同,进而造成土壤养分的含量、微生物数量极其土壤酶的活性的差异。除此之外土壤pH值可以通过影响土壤微生物活动、土壤有机质的分解、矿质营养的有效状态等影响土壤的肥力状态。微生物对于土壤肥力的形成,植物营养的转化起着极其重要的作用。磷酸酶对土壤磷素的有效性具有重要的作用,脲酶的酶促产物氨是植物的氮源之一。因此,根系分泌物的不同造成了根际环境的不同。

由以上分析可知,根际环境中全氮、全磷、全钾含量、pH、细菌数量在冬培前在不同品种间存在差异性。在相同的地力和施肥水平下,根际土壤中氮、磷、钾在品种间的差异显示了不同品种对养分的吸收利用情况的差异。例如在钾的吸收方面水稻中粳稻比籼稻对钾敏感,矮秆高产品种比高秆品种敏感。本试验中苎麻根际土壤中的全氮、全磷、全钾的含量存在着品种差异性,利用这一点可以指导不同品种苎麻的合理施肥。

3.2 根际土壤养分与纤维产量和纤维品质有一定的相关性

土壤的速效养分易被植物吸收,但由于速效养分的波动性大及其测定方法的有效性,测量的差异大,本试验中根际土壤中的速效养分中只有有效磷与株高达显著负相关,有效磷和速效钾的含量与纤维产量和纤维品质没有达到显著相关,而全磷与株高、小区有效株数、纤维支数、全钾则与株高、纤维支数有显著的相关性。

[1]李合生.现代植物生理学[M].北京:高等教育出版社,2002.

[2]苏德纯.作物根际环境及其研究方法[J].作物杂志,1991,(2):36-37.

[3]刘克峰,韩劲,刘建斌.土壤肥料学[M].北京:气象出版社,2001.

[4]程乐根,李学初,颜克松,等.洞庭湖区苎麻施肥技术研究[J].中国麻业科学,2008,30(5):256-260.

[5]高继莲,程德平,高升炳.苎麻产业化优质高产栽培技术规程探讨[J].安徽农学通报,2003,9(6):122-123.

[6]潘其辉.高产优质新品种赣苎四号的栽培要点[J].江西棉花,2005,27(6):35-36.

[7]舒忠旭,张中华,任小松.新栽麻园高效生产技术模式示范与效果初报[J].中国麻业科学,2009,31(2):159-162.

[8]辽宁省土壤肥料总站.土壤肥料实验室手册[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2004.

[9]许光辉,郑洪云.土壤微生物分析方法手册[M].北京:农业出版社,1996.

[10]周礼凯,张志明 .土壤酶活性的测定方法[J].土壤通报,1980,05(13):37-38,49.