基于熵理论的企业激励模型研究

□丁月华

(太原科技大学,太原 030024)

激励是激发和鼓励人朝着所期望的目标采取行动的过程,它是整个管理活动中至关重要的一项内容。构建有效的激励机制,首先必须充分认识激励的机理和发生的过程。诺贝尔化学奖获得者、英国物理学家弗雷德里克·索迪曾经说过:“熵理论在社会科学研究中目前的尝试,或许不能推动人们对现存整个体系做出改观,产生新的认识,至少它可以启迪人们的思想。”[1]本文希望通过熵理论来研究企业激励机制,以提高人们对激励机理的认识,从而为提高企业激励的效果奠定良好的理论基础。

一、熵原理及其应用

热力学第一定律告诉我们,世界上的能量是守恒的、不灭的,只能从一种形式转变到另一种形式,但此定律并没有说明能量在传递时的方向、条件和深度。为解决这一问题,产生了热力学第二定律。德国物理学家克劳修斯在1850年将其表述为:在一个孤立的系统内,热总是从高温物体传到低温物体中去,而不是相反。这就是说,一个孤立的系统总是自发地从某种有序状态趋向无序状态。为了量化无序状态,1865年克劳修斯又引进了一个态函数——熵。在热力学中,熵表示一个物质系统中能量衰竭程度的度量。热力学第二定律用熵来描述,就是说一个与外界隔离(无物质、能量交换)的物质系统,它的熵只能自动地增加或保持不变(不减少),这就是熵增加原理。1969年,以普利高津为首的布鲁塞尔学派提出了一个崭新的科学理论——耗散结构理论,对熵增理论进行了修正,将负熵的概念引入其中。他认为熵增理论描述的只是孤立的系统,对于开放系统,通过不断地同外界进行物质、能量和信息交换,从周围环境中引入负熵,以抵消系统熵的增加[2]。由于熵能说明物质所构成系统的状态量,能够将定性的分析予以量化,经过100多年的拓展,熵理论的影响和运用已远远超出自然科学领域,广泛地应用于社会科学领域,用来解释社会现象,度量社会系统的混乱度或无序度。

熵理论运用在管理学中,主要是用来阐述一种管理制度、政策、方法,在组织执行过程中,总是管理效率递减的管理规律[3],并从理论上证明了有些企业最终将从有序发展到无序,最后走向衰亡的过程,这从本质上说明了企业为什么需要管理、怎么进行管理。很多学者提出管理耗散结构理论,企业应该建立在一个动态的开放组织系统上,将产生负熵的各种因素引入系统中,如新制度的执行、新知识的获取、新技术的开发、新市场的开拓等,这从本质上说明了如何进行管理。目前,熵理论已经被用来研究企业组织结构、企业文化、人力资源管理、企业生命周期等,并且已经取得丰硕成果。鉴于企业激励理论是企业管理的一项重要工作,本文认为,用熵理论来指导企业激励机制建设,必将使管理者更好地掌握激励的机理,开拓管理者视野,提高激励效果,推动企业更好发展。

二、企业激励机制的系统性特征

激励的本质是用各种有效的方法去调动员工的积极性和创造性,使员工努力完成组织的任务,实现组织的目标。关于激励的理论主要有三类:第一类是内容型激励理论,包括马斯洛的需求层次论、奥尔德费的ERG理论、麦克利兰的成就需求理论、赫茨伯格的双因素理论;第二类是过程型激励理论,包括弗罗姆的期望理论、亚当斯的公平理论、波特和劳勒的综合激励理论;第三类是结果反馈型激励理论,包括斯金纳的强化理论、海德的归因理论、挫折理论[4]。内容型激励理论分析了人的需要内容,缺点是没有解决个人行为与组织目标不一致的矛盾;过程型激励理论侧重从组织目标与个人目标相关联的角度,研究激励实现的基本过程和机制,但是没有解决激励的反馈问题,即如何使个人行为消失或反复;结果反馈型激励理论通过一些影响行为发生的奖惩机制来影响个人行为,使个人行为反复或消失,但对激励的过程没有进行探讨。

本文认为,每一类理论都有片面性,有效的激励机制应该综合运用以上理论成果,其构成因素至少应该包括以下四个:①诱导机制,指企业用于调动员工积极性的各种手段,如金钱、晋升、感情、文化、股权等;②行为导向机制,指企业对成员所期望的努力方向、行为方式和应遵循的价值观的规定,如战略目标、企业文化、行为规范;③行为强度机制,指对由诱导因素所激发的行为在强度方面的控制规则;④反馈机制,指通过奖惩,哪些行为应该得到强化,哪些行为应该得到抑制。这四个因素是相互影响、相互促进的,共同构成了一个完整的激励机制。

如果说企业管理是一个系统,那么激励是企业管理系统的一个子系统,具有一般的系统特征,如整体性:激励是各要素按一定结构组织起来的有机整体,而不是部分的简单相加,激励系统的整体功能不等于各要素功能之和,而具有不同于各组成要素的新功能、新性质和新属性,并且“整体大于部分之和”;层次性:从人员层次上来看,企业人员有高层管理者、中层管理者、基层一线工人,不同层次的人员需求不同,所要求的激励手段是不同的,所以,可以进一步划分为高层、中层和基层三个层次的激励系统;开放性:激励系统并非作为一个孤立系统存在,而总是处在一定的环境之中,不断地与外界环境进行物质、能量和信息交换,比如,受外界环境的影响,员工的需求不断发生变化,激励的诱导因素也应当相应发生变化。

三、熵理论与企业激励系统

根据熵原理和耗散结构原理,不难看出,企业激励效用的发挥,正是在管理熵增规律和管理耗散结构规律的交互影响、共同作用中不断发展的,二者的力量对比决定着企业激励效用的最终走向。处于复杂系统中的企业组织,根据熵增加原理,管理的政策、制度、方法在执行的过程中效率将逐渐递减。作为企业管理系统重要组成部分的激励系统,其过程实质是一个熵增的过程,我们可以把激励熵定义为企业激励机制运行活动的序。激励熵增说明,在一定时间内,激励系统从有效到无效、有序到无序的发展趋势,也就是说,企业激励机制在运行之初效率较高,随着时间的推移,激励效率逐渐递减。这是因为,一项激励政策的出台,起初引发的激励效用是非常大的,但随着时间的推移,外部政治、经济、社会、文化环境发生变化,企业的战略目标、组织战略目标、组织结构、员工个人需求、工作动机等都发生相应变化,所以激励产生的效用越来越低,比如:对于一个对金钱欲望强烈的员工,用提高薪酬的办法激励他努力工作,但当他挣到足够的钱后,他的需求发生变化,可能需要提拔、舒适的工作环境等,这时候,原来的激励政策产生的效用就会降低。根据耗散结构理论,在企业管理熵增加的趋势里,复杂的企业组织可通过完全开放,自我改造,不断地与环境进行物质、能量、信息的交换,在耗散结构要素的相互作用下克服混乱,通过协同和突变,使企业激励整体突现负熵值,促进企业激励机制效用的提高和递增,保持企业激励机制的生机与活力。

激励理论本来属于管理学的研究范畴,但从宏观角度看,它又具备了自然科学和系统科学的特征,正是因为这些特征使我们运用自然科学理论来帮助解决激励问题成为可能。所以,将熵理论运用到激励机制的研究中,有助于理解激励过程的机理。下面,我们从熵的原理出发构造企业的激励模型,进行深入分析。

四、企业激励熵模型的构造

1.激励正熵流分析

企业激励系统一旦设计形成,即进入一个相对封闭的运行过程,在一定时间内表现出相对稳定的运行状态,但由于组织目标带来的激励效果越来越弱、组织结构不能及时进行调整、员工个人的需求逐步提高等原因,激励效率逐渐递减,这是一个激励熵增的过程。

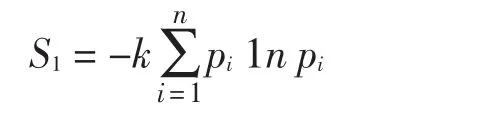

激励正熵的数学模型表示为:

其中,S1为激励熵值;k为激励熵系数,定义为“企业追加一单位激励投入的值带来的业绩的增加值”;i为影响激励效率的各种因素,包括需求、动机、企业制度、企业文化等;pi为激励各因素所占的权重。

在管理过程中,产生激励正熵的因素主要有:

①目标设置不当。适当的目标能给员工带来成就感,从而激发积极性。目标设置理论认为,具体而且有挑战性的目标是一种有力的激励力量[5]。也就是说,含糊不清或者容易实现的目标将影响员工的工作积极性,很多企业设置这样的目标:“实现利润最大化”、“增加销售收入与销售量”,这些含糊不清的目标,只会带来含糊不清的绩效评价标准,员工的工作成绩得不到很好的评价,导致工作积极性降低。

②组织结构僵化。组织结构是指对组织内部进行分工,分配任务,形成上下左右的部门联系及上下的职位结构。在组织结构设计中,激励效果与员工的个性、经历、需求、知觉、能力等因素密切相关,组织结构只有根据战略目标、组织文化、工作任务、员工个体差异等因素的变化而进行相应的调整才能产生明显的激励效果。而很多企业面对内外部环境的变化,由于高层恐惧失权,故步自封,墨守成规,组织结构僵化,导致激励熵增,激励效率降低。

③工作设计过于专业化。工作设计的目的是使员工在工作中获得成就感和提高工作满意度,从而使工作能被更好更快地完成。工作设计包括工作专业化、工作轮换、工作扩大化、工作丰富化等,如果工作设计过于专业化,员工长期从事一种工作,可能产生厌倦,工作热情就会降低。

④奖惩不公平。通过表扬和奖励可以使员工工作动机得到加强,行为得到肯定;通过批评、惩罚等可以否定某种行为,使不好的行为越来越少。“奖”起着正面引导的作用,“惩”则起着劝阻和警告的作用,奖励和惩罚好比一条航道上的左右两个航标,是保证船只正确航行必不可少的。在企业考核中,如果那些默默无闻、业绩突出的员工得到的认可非常少,而那些阿谀奉承、业绩平庸的员工得到更多的奖励,奖惩制度将起不到激励的作用。

⑤其他生成正熵流的因素。

2.激励负熵流分析

激励系统是一个开放的系统,一个开放的系统不可能在封闭的状态下生存下去,根据耗散结构理论,提高激励效率,关键是从外界引入负熵流。负熵的作用与正熵正好相反,其流入可以抵减熵对激励效率的削弱作用,维持激励系统的效果,是企业保持生机的源泉。激励负熵的数学模型表示为:

其中,S2为激励负熵,式中符号所表示的含义同上式。

产生激励负熵的因素有:

①设置合理的目标。设置明确的、操作性强的、有挑战性的和连续性强的目标,可以让全体员工深刻认识到自己工作的意义和前途,激发员工强烈的事业心和使命感,使员工在工作过程中感觉到成就感。

②改革组织结构。随着外部环境的变化和企业战略目标的调整,改革原来僵化的组织结构,采用权变的组织结构,如用有机性的组织机构替代机械性的组织结构,用扁平型的组织结构替代高耸型的组织结构,通过充分授权,让下属参与决策,激发员工的主人翁精神,形成员工对企业的归属感、认同感,进一步满足员工自尊和自我实现的需要。

③重新进行工作设计。通过工作轮换、工作扩大化、工作丰富化、工作团队等手段,重新设计职务,避免员工产生厌倦情绪,保持工作热情。

④公平及时地进行奖惩。制定公平合理的奖惩制度,完全根据个人绩效来决定各种工资、奖金、利润分成和利润分红等的发放,并且及时进行奖惩。

⑤营造积极向上的企业文化。良好的企业文化,一方面能激励人奋发向上,凝聚人心,减少激励正熵的增加;另一方面,在激励正熵增加时,由于文化凝聚力的作用,群体将会自动生成相应的负熵流,以抵消正熵的增加。

⑥引入适度竞争。让员工感觉到差距的存在,让他们感觉到竞争的危机,落后就意味着失去工作。引入竞争后,员工的惰性没有了,不思进取不存在了,他们都在暗暗地努力,工作效率就会明显增长。

⑦其他有利于生成负熵流的因素。

3.企业激励熵流模型的构造

企业激励总熵流可以表示为:dS=dS1+dS2

式中,dS表示总熵流的改变;dS1是S1的边际值,表示激励正熵流的增加;dS2是S2的边际值,表示激励负熵流的增加。

式子表示,激励总熵流的大小是正熵流与负熵流交互作用的结果。激励总熵是由系统内部的正熵与从环境中吸取的负熵共同决定的,不同的dS值表示激励处于不同的状态。

当dS>0时,即|dS1|>|dS2|时,表示企业激励效率低下,员工不思进取,得过且过,大家的工作积极性越来越低,企业目标难以实现。这时候,作为一个企业的管理者,若想调动员工工作的积极性,他所需要做的工作便是更多地从外界环境中输入或在企业内部生成负熵流,使得总熵流为负。

当 dS<0时,即|dS1|<|dS2|时,形成“激励耗散结构”,表明激励负熵增加并抵消系统内的熵增,说明企业激励效率高,员工士气高涨,激励制度正推动企业目标的实现。在管理过程中,企业激励的任务在于尽可能避免激励正熵的增加,并采用适当的方法在激励系统内部生成或从外部引入负熵流,以维持激励耗散结构的稳定。本文认为,激励耗散结构原理必将为改善管理者激励困境带来启示。

当dS=0时,表示企业激励系统正处于稳定静止状态,既没有对企业目标的实现起到推动作用,又没有起到阻碍作用。dS=0实际上是激励熵的阈值,如果这时候不对激励机制进行改革,可能熵流逐渐增加,导致激励失去效率。

五、结论及启示

企业管理是科学,更是一门艺术。企业的发展离不开人的创造力和积极性,激励机制建设是企业管理的重点,重视对员工的激励,就是要根据实际情况,综合运用多种激励机制,真正建立起适应企业实际、员工需求和时代特点的开放的激励体系,才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败。

本文结合企业激励理论的研究成果,努力揭示企业激励机制运作的内在机理,指出在复杂系统条件下,企业激励的发生是正熵流与负熵流矛盾运动的作用,只有通过管理者的有效调控实现此消彼长,才能保持企业激励效用的动态长效演化,实现企业的持续发展。根据熵增原理,激励机制在运营过程中,会伴随有效能量的逐步减少、熵值逐渐增加的情况,该原理从本质上说明了激励制度为什么需要不断进行改革。根据耗散结构理论,企业激励系统应该建立在一个动态的开放组织系统上,将产生负熵的各种因素引入系统中,如企业目标的调整、组织结构的改革、企业文化的重塑、奖惩制度的重新制定等,该理论从本质上说明了企业激励的实质和该如何进行改革。这些探索对于企业管理的理论和实践是有益的。但如何将其理论在激励理论中具体化、系统化,是仍然值得我们深入思考的问题。

[1]陈伟珂,向兰兰.基于熵及耗散结构的公共安全突发事件的过程分析研究[J].中国软科学,2007,(10):149-154.

[2]伊·普利高津.从混沌到有序[M].上海:上海译文出版社,1987.

[3]任佩瑜,张莉,宋勇.基于复杂性科学的管理熵、管理耗散结构理论及其在企业组织与决策中的作用[J].管理世界,2001,(6).

[4]芮明杰.管理学──现代的观点[M].上海:上海人民出版社,2005:297-312.

[5]罗宾斯,等.管理学(第7版)[M].孙健敏,等译.北京:中国人民大学出版社,2004:457.