半量依达拉奉治疗急性脑梗死疗效观察

宋春霞,张世俊

(西安医学院附属医院神经内科,西安 710077)

急性脑梗死因发病率高、致残率高、病死率高而严重威胁人们的生命健康及生活质量。由于生活水平提高,脑梗死的发病呈逐年上升趋势。而脑梗死急性期的治疗,主要为脑保护抢救半暗带。依达拉奉能清除自由基,对神经细胞有保护作用,并可在改善脑供血的同时,抑制脑水肿,抑制迟发性神经细胞坏死,对恢复患者的神经功能和改善预后极其重要,已普遍应用于临床。为了减轻患者的经济负担,减少医疗开支,本研究对136例诊断为急性脑梗死的患者,仅用依达拉奉常规治疗剂量(30 mg/次,每日2次)的1/2,即30 mg/次,每日1次,与129例对照组对比观察取得了良好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 所有患者均选自我院2007年3月至2010年3月诊断为急性脑梗死的神经内科住院患者,随机分为两组。治疗组 136例,男 78例,女58 例,年龄46~82(73.1±7.5)岁;对照组129 例,男72 例,女57 例,年龄47~81(74.3 ±6.6)岁。所有病例均在发病48 h内入院,均符合1995年全国第四届脑血管病学术会议通过的脑梗死的诊断标准[1],并经头颅CT、MRI确诊的急性脑梗死。同时排除:①发病72 h以上;②严重心、肺、肝、肾功能不全;③脑疝形成或深度昏迷;④凝血功能障碍;⑤过敏体质。两组患者治疗前在年龄、性别、高血压、糖尿病等基础疾病及神经功能缺损评分等方面均无显著性差异。

1.2 治疗方法 对照组用常规治疗:口服阿司匹林(肠溶片,拜耳医药保健有限公司生产,批号:BTA7294)、氯吡格雷(赛诺菲安万特制药有限公司生产,批号:国药准字J2008)、注射用棓丙酯(吉林省西点药业科技发展股份有限公司生产,批号:国药准字 H20050351)、胞二磷胆碱(哈尔滨三联药业有限公司生产,批号:国药准字H20043671)。血糖高者给予降糖治疗(胰岛素或口服降糖药);血压高者(>180/110 mm Hg)给予相应降压治疗。治疗组在常规治疗的基础上加用依达拉奉(注射液,吉林博大制药有限责任公司生产,批号:国药准字H20051992)常规治疗剂量的1/2,即依达拉奉30 mg加入生理盐水100 mL中静脉滴注,每日1次,连用14 d后进行疗效评定。

1.3 治疗评定 两组患者均以全国第四届脑血管病会议修订的神经功能缺损程度评分标准[2],于入院时治疗14 d进行评分。①基本痊愈:神经功能缺损评分减少91%~100%;②显著进步:神经功能缺损评分减少46%~90%;③进步:神经功能缺损评分减少18%~45%;④无变化:神经功能缺损评分减少17%左右;⑤恶化:治疗后评分大于治疗前评分;⑥死亡。以上基本痊愈和显著进步之和计算显效率;以基本痊愈、显著进步、进步之和计算有效率。治疗前后均观察血常规、肝功、肾功、凝血功能及其他不良反应。

1.4 统计学方法 采用SPSS 10.0统计软件处理,计量资料数据以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,等级资料比较采用秩和检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组间疗效比较 治疗后,治疗组临床疗效明显优于对照组,差异有统计学意义(uc=5.996,P <0.05)。治疗组总有效率82.4%,对照组36.4%,差异有统计学意义(χ2=11.07,P <0.05)(表1)。

表1 两组患者治疗14 d后临床疗效比较

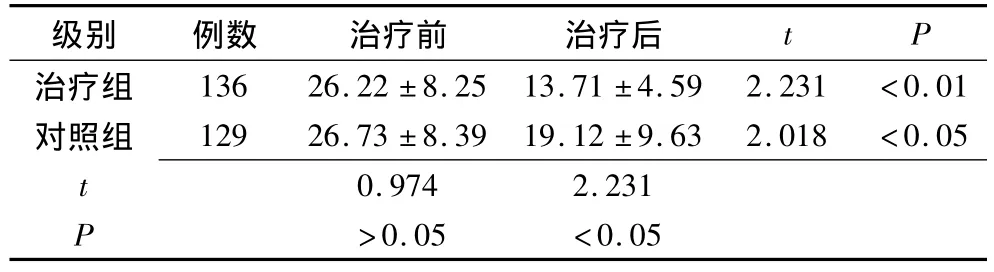

2.2 神经功能缺损评分 两组治疗前的神经功能缺损评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。但治疗后的神经功能缺损评分比较,差异有统计学意义(P<0.05),治疗组优于对照组(表2)。

表2 两组患者治疗前后神经功能缺损评分比较 (分)

2.3 不良反应 两组在治疗前及治疗14 d后,各检测一次血常规、尿常规、肝功能、肾功能及凝血功能。治疗组发现2例转氨酶轻度升高,1例白细胞及血小板减少,停药3 d后复查,均已正常。治疗组不良反应情况与对照组相比,无统计学差异。

3 讨论

脑梗死急性期病灶是由缺血中心区及其周围的半暗带组成。缺血中心区的脑血流阈值为10 mL/(100 g·min),神经细胞膜离子泵和细胞能量代谢衰竭,脑组织发生不可逆性损害。缺血半暗带的脑血流处于电衰竭与能量衰竭之间,局部脑组织存在大动脉残留血液和(或)侧支循环,故脑缺血程度较轻,仅功能缺损,具有可逆性[3]。由于缺血半暗带内的脑组织损伤具有可逆性,因此脑梗死急性期治疗的主要目标为恢复血流循环,救治半暗带,减轻继发性神经元损伤,改善神经功能缺损程度。研究显示[4],当脑梗死急性期,因严重缺血的脑组织能量很快耗竭,能量依存性细胞膜的泵功能衰竭,脑缺血引起膜去极化和突触前兴奋递质(主要是谷氨酸和天冬氨酸)的大量释放,细胞外液中的Ca2+通过电压门控制通道进入细胞内;细胞内还由于ATP供应不足和乳酸酸中毒使细胞内结合钙大量释放,致细胞内钙离子超载,激活细胞的蛋白酶、磷脂酶和过氧化系统,产生蛋白水解和各种自由基。Markland等[5]证实,自由基可通过脂质过氧化、蛋白氧化、水解、ATP耗竭、DNA破坏等作用损伤细胞。其损伤的范围可从细胞膜改变到细胞解体,并且直接的脂质过氧化破坏作用可改变血管的收缩功能,降低局部血流,加重脑组织损伤。神经细胞和脑微血管内皮既是氧自由基的产生部位,也是受其损害最为严重的部位。由于这些细胞的细胞膜均以脂质双分子层和多价不饱和脂肪酸为框架构成,易于遭受氧自由基的攻击,导致脑细胞、血脑屏障的过氧损伤,产生细胞毒性脑水肿及血管源性脑水肿,加剧脑的继发性损害。国外的基础与临床研究已证实[6]:依达拉奉(3-甲基-1-苯基-2-吡唑啉-5-酮)是一种新型的自由基清除剂,它是一种较强的羟自由基清除剂及抗氧化剂。因其分子结构上具有亲脂基团,易到达脑组织,透过血脑屏障的通透性高达60%,可通过清除自由基对脑缺血具有强大的保护作用。其可减轻脑内花生四烯酸引起的脑水肿,也能防止由5-HPETE(花生四烯酸的代谢中间体)脂质过氧物引起的氧化性细胞损害,减少缺血半暗带的面积,抑制迟发性神经元死亡;还能抑制血管内皮细胞损伤,抑制脑卒中后神经细胞的死亡,减轻脑缺血/再灌注损伤,缓解脑梗死急性期的神经功能缺损症状,消除或减少细胞损害恶性循环的中心环节,切断连锁反应,从根本上减轻脑缺血和脑水肿。因此,脑梗死急性期应用依达拉奉,可防治自由基引起的继发性脑损伤,对恢复患者的神经功能和改善预后极其重要。依达拉奉临床常规用量为每次30 mg,每日2次,连用14 d为1个疗程,已在临床取得肯定而良好的疗效。为了减轻患者的经济负担,节约医药开支,本文的136例急性脑梗死患者入院后在常规基础治疗的同时,予依达拉奉常规用量的一半,同样取得了良好的疗效。本文研究显示,136例治疗组患者总有效率97.8%,显效率82.4%。而对照组总有效率为75.2%,显效率36.4%。两组比较有显著性差异,说明每天应用依达拉奉30 mg对脑梗死急性期治疗仍有明显疗效,并且治疗前后未发现明显的不良反应。这样既不影响对患者的及时治疗,又明显减少了患者的医药开支,确实为经济实用的治疗方法,值得在临床推广。

[1] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[2] 中华神经科学会,中华神经外科学会.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381-383.

[3] 吴江,贾建平,崔英丽.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2006:159.

[4] 陈灏珠.实用内科学[M].12版.北京:人民卫生出版社,2008:2670.

[5] Mankland N,Clausen F,Lewander T.Montoring of reactive oxygen species production after traumatic brain injury in rats with microdialysis and the 4-hydroxybenzoic acid trapping method[J].J Neurotrauma,2001,18(11):1217-1227.

[6] Tanaka M.Pharmacological and chinical protile of the free radical Scavenger edaravone as a neuroprotective agent[J].Nippon Yakurigaku Zasshi,2002,119(5):301-303.