厌氧−好氧活性污泥法(A/O)一体化装置处理生活污水的中试研究

李瑾 ,柴立元,向仁军,成应向

(1. 中南大学 冶金科学与工程学院,湖南 长沙,410083;2. 湖南省环境保护科学研究院,湖南 长沙,410004)

目前,我国生活污水处理率仍然较低,大部分不经任何处理就排入周边的水体,造成地表和地下水源严重污染[1]。在大力建设城市生活污水集中处理厂的同时,对城市排水管网不能或难以到达的居民区、旅游景点以及小城镇等排放的生活污水的处理也不可忽视。对于这些地区,由于远离城区、缺乏专业管理人员等,开发管理简便、性能稳定、处理效果好的紧凑型污水处理工艺及装置具有广阔的发展前景和推广空间[2−4]。除磷脱氮是生活污水处理工艺与装置研发的重要考虑因素[5]。常见的多段生物脱氮装置不仅需要分设多个处理单元,还需进行污泥回流和硝化液循环,基建和管路设备投资多,占地面积大,运行费用高[6−9];SBR工艺设备存在利用率低、需采用多个单体设备交替进水周期运行、自动化程度要求高等缺点[10−11]。显然,如果除磷脱氮反应能在1个反应器内同时连续发生,不仅可以减小反应器容积,节省占地面积,还可节省反应时间[12−14]。向仁军等[15]根据A/O工艺的基本原理,设计了一体化生活污水处理工艺装置并进行了小试试验,对生活污水获得了良好的处理效果。本文作者在此基础上,设计中试主体设备,组装中试装置,并利用该装置进行处理生活污水的中试试验,考察装置对总磷、总氮、氨氮、CODcr和 BOD5等主要污染因子的去除效果。

1 实验材料与方法

1.1 实验装置

中试装置主要由一体化主体设备、空压机、泵和流量计等附属设备组成。主体设备为自行研制的一体化厌氧好氧生物除磷脱氮反应器(见图1),整个设备主要由内、外2个筒体构成,其直径分别为3.5 m和2.9 m,净质量为4 t,设计处理能力为1 m3/h。

中试装置是在小试装置基础上进行扩大化设计,秉承小试设备污泥无泵自动回流功能和特点。在设计过程中,为了便于变换操作条件,小试设备采用接触调压器对搅拌电机无级调速。为了准确反映在生活污泥处理介质中搅拌装置不同获得的不同回流量,驯化、培养生活污泥达到所需浓度进行实验。实验中,在不同污泥回流比条件下,通过激光测速器测试搅拌装置转速,从而确立了不同回流比对应的转轴转速,然后,根据转轴转速选取适当功率的电机。由于通过接触调压器改变转轴转速,无法建立转速与电机功率明确的对应关系,因此,最终使用变频器调节控制电机的功率从而控制转轴转速,提高中试设备的可操控性。为解决好氧区出现的曝气管两端曝气量强而中间弱、充氧不均的问题,中试试验采用微孔曝气软管为好氧区充氧以获得均匀充氧效果。其他重要的参数设计还包括叶轮设计、与厌氧段底部的形状契合和位置关系等,均得到了优化。试验装置流程如图2所示。

图1 一体化A/O设备Fig.1 Integrative A/O equipment

图2 试验装置流程图Fig.2 Flow chart of test

1.2 实验材料

实验用废水为湖南省环境保护科学研究院内产生的生活废水;活性污泥采自长沙市第一污水处理厂,并用上述生活废水与工业葡萄糖、尿素、磷酸二氢钾等营养物质进行驯化和培养而成。

1.3 实验方法

用清水泵将生活污水由集水井抽入调节池,再由调节池计量抽入一体化设备的厌氧区;经厌氧处理后自流进入好氧区,废水中的有机物在此得以氧化分解。空气用空压机鼓入,经气体流量计进入好氧区底部的曝气软管充气。当好氧过程完成后,处理液夹带部分污泥利用位差自流入沉淀池,在沉淀池实现泥水分离。将沉淀池上清液排放,底部污泥在搅拌器搅拌形成的负压推动下自动回流进入厌氧区,剩余污泥通过沉淀池底部的排泥管排出。中试过程的主要工艺参数如下:污泥回流比为200%,厌氧停留时间为1.5~2.2 h,好氧时间为3.5~6.0 h,流量为1 m3/h,水温为4~14 ℃。

1.4 分析参数与分析方法

在运行过程中,每天定时取样,测定的CODcr和DO以及氨氮、总磷和总氮等质量浓度,间歇取样测定MLSS和BOD5等,同时每天记录气温、水温、SV、耗电度数等。各参数的分析方法与主要分析仪器如表1所示。

表1 分析参数与分析仪器Table 1 Analysis methods and instruments

2 结果与讨论

2.1 装置对总磷的去除效果

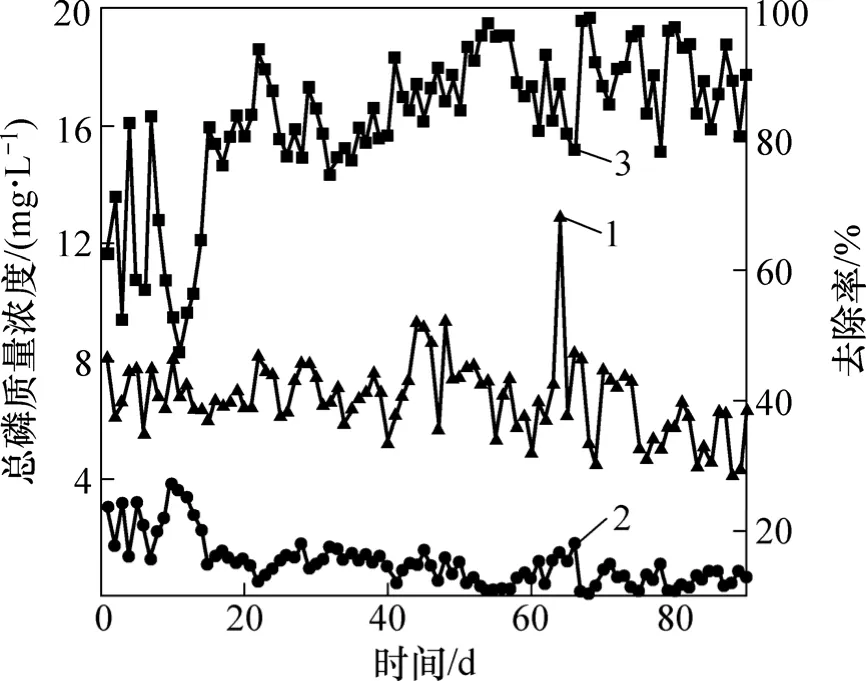

进水、出水的总磷质量浓度及总磷去除情况如图3所示。由图3可知,进水总磷质量浓度在4.2~12.9 mg/L之间变化,波动幅度较大;在装置运行初期(1~14 d),总磷去除率变化较大,去除效果不稳定,出水总磷浓度在1.5-4.0 mg/L之间波动;在装置稳定运行期间,出水总磷质量浓度均低于2.0 mg/L, 优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准(3.0 mg/L),其平均质量浓度为0.9 mg/L,优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准(1.0 mg/L);总磷平均去除率可达 86.7%,且在此范围内,出水总磷质量浓度受进水总磷质量浓度的影响较小。试验结果表明:装置不仅对生活污水中总磷有较高的去除率,而且还具备良好的耐冲击负荷能力。

2.2 装置对生活污水的脱氮效果

装置对总氮与氨氮的脱除效果分别如图4和图5所示。实验用水为小区的生活污水,总水量较小,雨水未纳入污水收集管道,因此,污水中的总氮质量浓度偏高且波动较大,大部分在40.0~80.0 mg/L之间。由图4可知:装置运行2周后,出水总氮质量浓度能稳定在10.0~20.0 mg/L,可稳定达到《城镇污水综合排放标准》中的一级B标准(20.0 mg/L),其平均去除率为69.5%左右。而由图5可知:装置稳定运行后氨氮平均去除率高于 80%,出水氨氮质量浓度低于 5.0 mg/L,均值为 2.6 mg/L, 可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准(20.0 mg/L)。

图3 进出水总磷及去除率变化曲线Fig.3 Curves of influent, effluent TP and removal efficiency

图4 进出水总氮及去除率变化曲线Fig.4 Curves of influent, effluent TN and removal efficiency

图5 进出水氨氮及去除率变化曲线Fig.5 Curves of influent, effluent NH4+-N and removal efficiency

对比图4与图5发现:出水中氨氮质量浓度较低,仅占出水总氮的 15.3%,表明装置硝化效果较好,而反硝化效果略差。这是由于装置从简化设备结构、减少占地等方面考虑,没有设置缺氧段,反硝化过程主要在厌氧段完成。传统的 A2/O工艺设置了缺氧段,作为优势菌群的异养型兼性反硝化菌利用污水中可降解的有机物作电子供体,以硝酸盐作电子受体,将硝态氮还原成分子氮释放从而达到脱氮目的[16]。而装置主要通过控制厌氧段的停留时间来协调反硝化与磷的释放。在前期小试试验中发现:厌氧段停留时间以1.5~2.2 h为宜,较A2/O工艺厌氧段停留时间(0.5~1.0 h)有所延长。中试试验结果表明:装置对反硝化效果略差于硝化效果,但出水总氮仍能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准。

2.3 装置对CODcr的去除效果

图6 进出水CODcr质量浓度及去除率变化曲线Fig.6 Curves of influent, effluent CODcr and removal efficiency

图6所示为进出水CODcr质量浓度及去除率弯化曲线,从图6可以看出:尽管进水质量浓度变化幅度很大,但出水较为稳定,出水中CODcr绝大多数小于50.0 mg/L,平均为40.0 mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级标准;在试验浓度范围内,装置对CODcr的去除率均能达到70.0%以上,最高可达94.0%,平均去除率为84.7%。装置对CODcr去除主要是通过以下过程:在厌氧段,CODcr中的一部分被产酸菌转化成低分子的有机酸,并被聚磷菌吸收合成PHB,作为好氧段的能源贮备;另一部分在反硝化脱氮过程中作为氢供体被消耗;在好氧区,聚磷菌利用胞内的PHB和胞外的CODcr产生能量,将液相的磷酸根吸收到胞内变为聚磷,COD得以氧化去除。

2.4 装置对BOD5的去除效果

由于BOD5分析周期长、过程繁琐,采用间隙采样法对BOD5分析,每个月采样分析4次,其进、出水质量浓度和去除率见表2。从表2可知:进水BOD5质量浓度变化幅度较大,在 43.0~196.0 mg/L之间波动,平均为 90.0 mg/L;而出水 BOD5质量浓度在7.0~24.0 mg/L之间变化,且其中只有 1次为 24.0 mg/L,其余均低于20.0 mg/L,平均值仅为12.0 mg/L,其去除率高达70%~93%,平均去除率为84.9%。可见:装置对BOD5有较好的去除效果。

表2 进出水BOD5浓度及去除率Table 2 BOD5 concentration of influent, effluent and removal efficiency

2.4 装置对污水处理成本及与典型同类设备的区别

装置运行成本主要为电耗,通过电表实测,每处理1 t水耗电0.7 kW·h,即处理成本为0.38元/t。

表3所示为本文中试装置与同类典型中试装置的比较。由表3可知:本文中试装置区别于其他同类设备的主要特点为:在很小的高径比,在重力自流的条件下,对生活污水中COD,TN与TP有较好的去除效率。

表3 实验装置与同类实验装置的比较Table 3 Comparison of experimental equipment of this study with similar researches

3 结论

(1) 启动 2周后,中试装置开始稳定运行,出水水质较为稳定,装置具备良好的耐冲击负荷能力。

(2) 在稳定运行期间,装置对总磷、总氮、氨氮、CODcr和BOD5平均去除效率分别为86.7%,69.5%,80.0%,84.7%和84.9%,出水除总磷达《城镇污水污染物排放标准》二级标准外,总氮、氨氮、CODcr和BOD5均达《城镇污水污染物排放标准》一级标准。

(3) A/O一体化装置处理生活污水具有操作简便、占地面积小、耐冲击负荷能力强等优点,可用于处理城市排水管网不能或难以到达的居民区、旅游景点以及小城镇等排放的生活污水。

[1] 贺锋, 曹湛清, 夏世斌, 等. 生物膜-人工湿地组合工艺处理城镇生活污水的研究[J]. 农业环境科学学报, 2009, 28(8):1655−1660.HE Feng, CAO Zhan-qing, XIA Shi-bin, et al. Studies on municipal wastewater treatment with a combination system of biofilm reactor and constructed wetland[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2009, 28(8): 1655−1660.

[2] 郭强, 傅敏, 蒋贞贞. 一体式膜生物反应器处理生活污水的研究[J]. 环境科学与技术, 2009, 32(10): 137−140.GUO Qiang, FU Min, JIANG Zhen-zhen. Treatment of domestic wastewater with an integrated membrane bioreactor[J].Environment Science & Technology, 2009, 32(10): 137−140.

[3] 王淑梅. 一体化小型生活污水生物处理装置研究进展[J]. 研究进展, 2007(2): 14−17.WANG Shu-mei. Research progress on bio-treatment equipment for integrated and small-sized domestic wastewater[J]. Research Progress, 2007(2): 14−17.

[4] Ahmed Z, Lim B R, Cho J, et al. Biological nitrogen and phosphorus removal and changes in microbial community structure in a membrane bioreactor: Effect of different carbon sources[J]. Water Research, 2008(42): 198−210.

[5] 张玉魁, 施汉昌, 姜家顺. 一体化反应器处理生活污水的中试研究[J]. 市政技术, 2007, 25(1): 29−33.ZHANG Yu-kui, SHI Han-chang, JIANG Jia-shun. Pilot study on domestic sewage treatment with integrated reactor[J].Municipal Engineering Technology, 2007, 25(1): 29−33.

[6] Peng Y, Hou H, Wang S, et al. Nitrogen and phosphorus removal in pilot-scale anaerobic-anoxic oxidation ditch system[J]. Journal of Environmental Science, 2008(20): 398−403.

[7] Karakashev D, Schmidt J E, Angelidaki I. Innovative process scheme for removal of organic matter, phosphorus and nitrogen from pig manure[J]. Water Research, 2008(42): 4083−4090.

[8] 赵宏彬, 宋乾武, 代晋国, 等. 生活污水脱氮除磷 DBP工艺中试研究[J]. 环境科学研究, 2009, 22(3): 266−269.ZHAO Hong-bin, SONG Qian-wu, DAI Jin-guo, et al.Pilot-scale test of nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater with double biofilm process[J]. Research of Environmental Science, 2009, 22(3): 266−269.

[9] 郑俊, 宁靓, 汪荣. 活性污泥/BAF组合工艺处理生活污水的研究[J]. 中国给水排水, 2008, 24(11): 15−22.ZHENG Jun, NING Liang, WANG Rong. Study on domestic sewage treatment by combined process of activated sludge and BAF[J]. China Water & Wastewater, 2008, 24(11): 15−22.

[10] 赵海霞, 平亚明, 付敬. SBR工艺处理生活污水的实验研究[J].实验技术与管理, 2009, 26(5): 37−40.ZHAO Hai-xia, PING Ya-ming, FU Jing. Experiment study on waste water treatment by SBR processs[J]. Experiment Technology and Management, 2009, 26(5): 37−40.

[11] 赵云霄, 曾平, 杨一琼, 等. 序批式一体化膜生物反应器的脱氮除磷效果[J]. 中国给水排水, 2009, 25 (3): 73−76.ZHAO Yun-xiao, ZENG Ping, YANG Yi-qiong, et al. Effects of nitrogen and phosphorus Removal in sequencing batch submerged membrane bioreator[J]. China Water & Wastewater,2009, 25 (3): 73−76.

[12] Aslan S, Kapdan I K. Batch kinetics of nitrogen and phosphorus removal from synthetic wastewater by algae[J]. Ecological Engineering, 2006(28): 64−70.

[13] Li H, Chen Y, Gu G. The effect of propionic to acetic acid ratio on anaerobic-aerobic (low dissolved oxygen) biological phosphorus and nitrogen removal[J]. Bioresource Technology,2008(99): 4400−4407.

[14] Yang Y, Inamori Y, Ojima H, et al. Development of an advanced biological treatment system applied to the removal of nitrogen and phosphorus using the sludge ceramics[J]. Water Research,2005, (39): 4859−4868.

[15] 向仁军, 张在峰, 李和平. 一体化生物除磷脱氮工艺装置[J].中国给水排水, 2000, 16(4): 14−16.XIANG Ren-jun, ZHANG Zai-feng, LI He-ping. Integrative A/O device for biological phosphorous and nitrogen removal[J].China Water & Wastewater, 2000, 16(4): 14−16.

[16] 程裕涛. 污水处理工艺(A2/O)除磷脱氮的试验研究[J]. 中国市政工程, 2006(2): 46−47.CHENG Yu-tao. Experimental research on phosphorus and nitrogen removal with A2/O process[J]. China Municipal Engineering, 2006(2): 46−47.

[17] 薛嘉, 黄钧, 李毅军. 厌氧好氧一体化生物反应器处理发酵废水的研究[J]. 应用与环境生物学报, 2007, 13(3): 414−418.XUE Jia, HUANG Jun, LI Yi-jun. Treatment of fermentation wastewater by integrated anaerobic-erobic bioreactor[J]. Chin J Appl Environ Bio , 2007, 13(3): 414−418.

[18] 蔡健明, 操家顺, 侯晓帮, 等. 一体化 An/O 工艺处理市政污水的中试研究[J]. 河海大学学报: 自然科学版, 2010, 38(2):154−157.CAI Jian–ming, Cao Jia-shun, Hou Xiao-bang, et al. Pilot studies on treatment of municipal wastewater by integrative An/O technology[J]. Journal of Hohai University: Natural Sciences,2010, 38(2): 154−157.