高原旅客列车乘务人员职业适应性指标

施红生,邱永祥,赵亚林,杨玉森,谷丽华

(中国铁道科学研究院 节能环保劳卫研究所,北京 100081)

高原旅客列车乘务人员职业适应性指标

施红生,邱永祥,赵亚林,杨玉森,谷丽华

(中国铁道科学研究院 节能环保劳卫研究所,北京 100081)

研究高原旅客列车乘务人员职业适应性指标,建立可行的乘务人员医学选训,健康监护制度。应用流行病学研究方法,通过不同行车路线、车次进藏列车空气环境试验,乘务人员人群试验,对与急性高原反应密切相关的重要生理学参数进行试验调查,观察人体呼吸、脉搏、血压、血氧饱和度等主要生理指标随海拔增高,氧分压下降而变化的规律。筛选确定呼吸频率、脉搏、血氧饱和度3项指标能相对敏感地反映机体缺氧状态,与急性高原反应发生症状相关,可作为快速检测进藏列车乘务人员高原适应性的生理指标。

青藏列车;职业适应性指标;高原反应

青藏铁路2006年7月1日通车运营,开行北京、上海、广州、成都/重庆、西宁/兰州至拉萨5趟特快旅客列车,年运送旅客达143万人次。北京、上海、广州、成都/重庆至拉萨4条线路均为高海拔大跨度运营作业,行程高度差为4 500~5 000 m,列车乘务员采用全程担当值乘方案。格拉段沿线空气稀薄、低氧、高寒、强紫外线,对铁路运营人员身体健康和劳动能力带来很大影响。应用流行病学研究方法,通过不同行车路线、车次乘务人员人群试验,对与急性高原反应和高原病密切相关的重要生理学参数进行试验调查,建立可行的乘务人员医学选训,健康监护和职业轮岗制度。

1 试验内容

以上海—拉萨和广州—拉萨试验列车,北京—拉萨和西宁—拉萨正式运营列车为试验对象。测试线路海拔<500 m、1 500~2 000 m、3 000~3 500 m、4 000~4 800 m车厢内氧气分压,调查初次上高原列车乘务人员和正式运营1.5~2个月列车乘务人员高原反应症状,测试呼吸频率、脉搏、血氧饱和度、血压等生理指标、体力劳动强度,以及高原应激精神心理状况。选择同车次相应旅客的高原反应症状和生理指标作为参照。

2 结果分析

2.1 高原反应症状

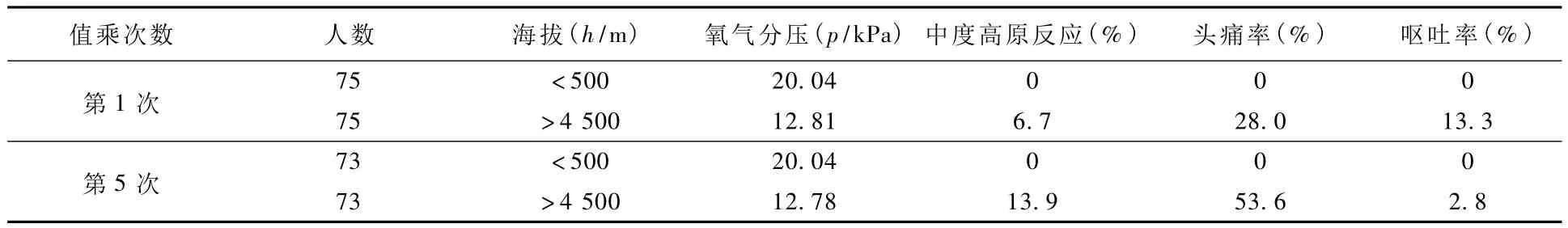

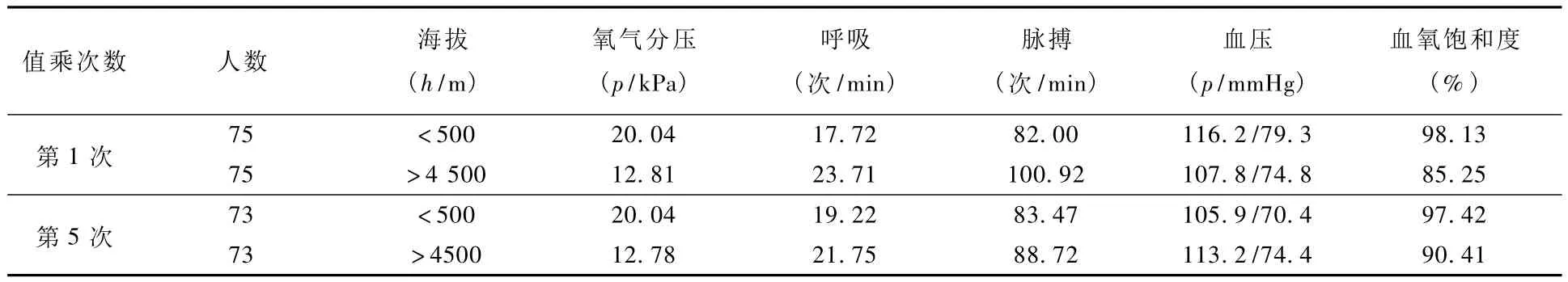

由表1可以看出,中度以上高原反应及其主要症状头痛和呕吐的发生与车内氧含量有关,多次上高原乘务人员高原反应症状比初次上高原乘务人员症状要重2倍以上。

表1 高原列车乘务人员高原反应症状

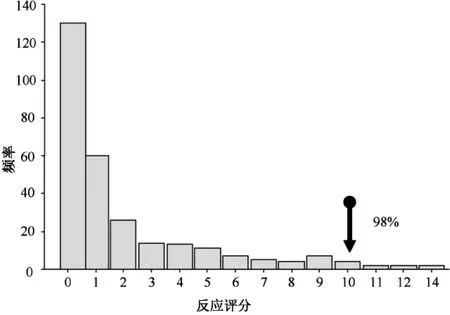

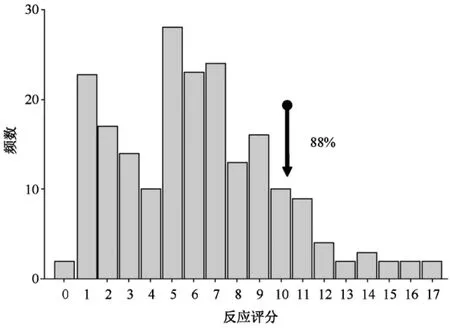

将初次上高原和运营一个半月后列车乘务人员格拉段高原反应评分分别作频数分布图1、图2,乘务人员高原反应评分在两个阶段试验中表现出明显不同,初次上高原的中度以上高原反应为2%,轻度高原反应为 13%,无高原反应的为85%,但运营一个半月后,中度以上高原反应上升为12%,轻度高原反应上升为56%,无高原反应的降为32%,高原反应累积效应明显。可能的因素有两方面,一是运营车乘务人员较无旅客的试验车乘务人员工作负荷大得多,格拉段作业的劳动强度致使疲劳程度增加,诱发高原反应症状升高,这些可以通过调整工时制度和减轻劳动强度得到缓解;二是个体本身高原应激反应强烈,在目前格拉段尚有供氧措施的情况下仍表现为中度以上高原反应,表明机体高原适应能力较差,且可能造成不良的远期影响,这部分人不宜在高原列车上工作。

图1 初次上高原列车乘务人员格拉段高原反应评分频数分布

2.2 生理指标反应

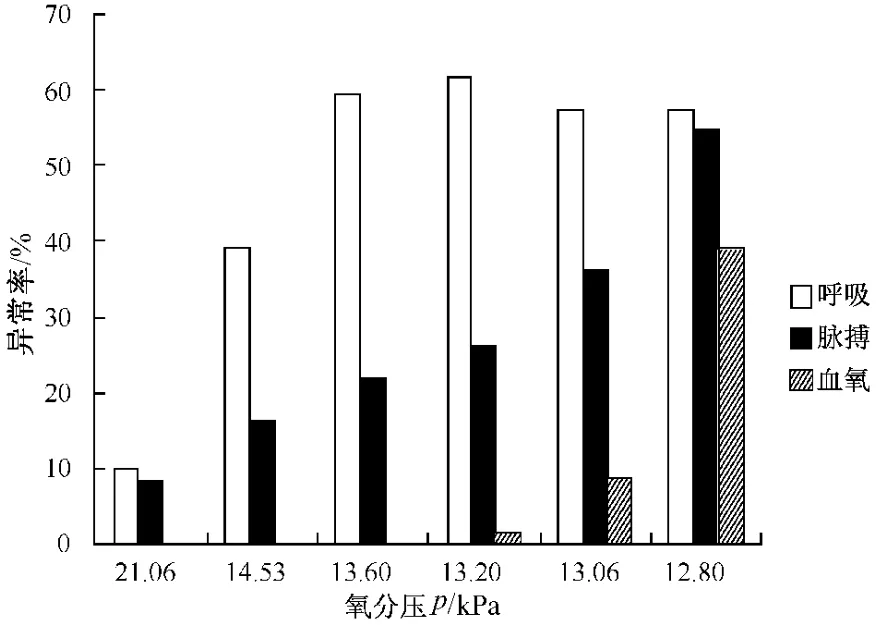

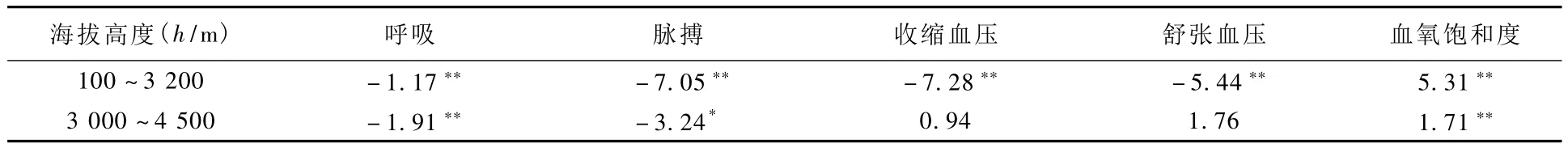

检查发现,高原反应生理指标以呼吸频率、脉搏、血氧饱和度与车内氧含量关系密切,经方差分析分别为F=14.132,P<0.001;F=21.024,P<0.001;F=135.705,P <0.001。急性高原反应症状评分与生理指标的呼吸频率、脉搏、血氧饱和度有相关性,经统计相关系数 r分别为 0.327,0.208,-0.424,P均小于0.01。见表2。

图2 第5次上高原列车乘务人员格拉段高原反应评分频数分布

如以平原呼吸频率 >20次/min、脉搏 >100次/min、收缩压>140 mmHg、舒张压 >90 mmHg为异常,血氧饱和度平原<90%,海拔3 000 m以上<85%为异常,结果呼吸频率、脉搏、血氧饱和度3个指标异常发生率在不同海拔高度体检中,经卡方检验有极显著性差异,P<0.01,表明车内氧含量对这3个生理指标有较大的影响,见图3。

图3 氧气分压与生理指标异常率

2.3 生理适应指标值试验

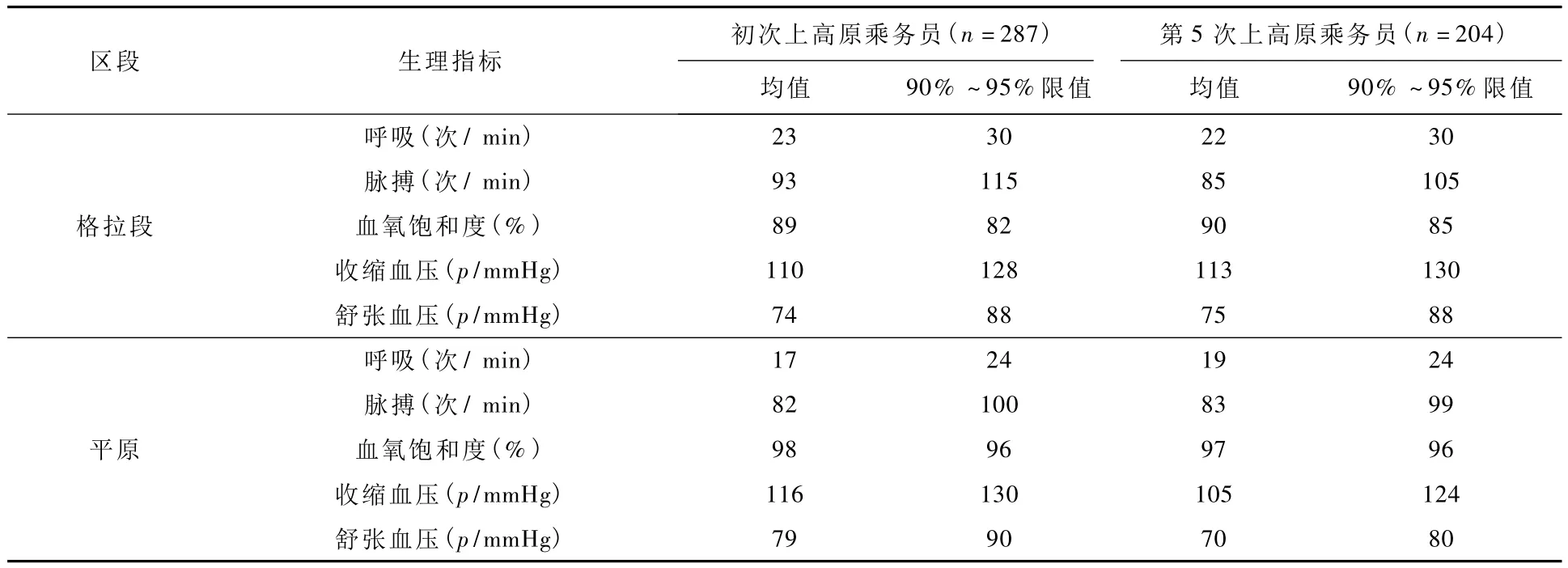

生理指标反应试验表明,呼吸频率、脉搏、血氧饱和度3项指标能相对敏感地反映机体缺氧状态,与急性高原反应发生症状相关,可作为车上快速检测机体高原反应的生理指标。将初次上高原和运营一个半月后列车乘务人员格拉段高原反应生理指标分别作频数分布图,根据指标对机体耐氧重要性,车内富氧技术条件,以指标的90% ~95%频数限确定目前格拉段运营条件下乘务人员的生理适应性指标限值,见表3。由表3显示,呼吸频率分布在两阶段试验中峰值未发生大的变化,较平原增加6~10次/min,90%~95%正常上限值两阶段试验没有变化,取30次/min作为格拉段正常上限值。脉搏第一阶段试验中频数峰值为100次/min,第二阶段为90次/min,分别较平原增加了18次/min和7次/min,有较大适应性变化幅度,可取初次高原 115次/min和适应性105次/min两个正常上限值。血氧饱和度两阶段频数峰值均为92%,依车内供氧状况可比平原减少6%~10%,有一定适应性变化幅度,可取初次高原80%和适应性85%两个正常下限值。血氧饱和度受车内供氧状况影响较大,供氧状况正常,血氧饱和度可以提高5%,正常下限值可以达到90%。因此,血氧饱和度可以作为车内富氧条件的辅助评价指标。血压值在两阶段试验间没有明显的变化,在第二阶段试验中格拉段与平原相比,血压可能会有8~10 mmHg的上升幅度,但总体而言90% ~95%正常上限值收缩血压不会超过140 mmHg,舒张血压不会超过 90 mmHg,但在140/90 mmHg范围内,可以限定血压上升幅度。

表2 高原列车乘务人员生理指标反应

确定目前格拉段海拔4 000 m以上运营条件下乘务人员车上快速检测生理适应性指标限值,如表4。

表3 高原列车乘务人员平原与格拉段运行区段生理指标频数分布限值

3 生理适应指标影响因素

3.1 年龄

铁道部对执行青藏铁路客运任务的乘务人员提出了年龄不超过45岁的限制,这项要求大大规避了年龄因素促发高原反应的风险。本项研究对象乘务人员平均年龄为25.4岁,最大为41岁。经分析,年龄因素主要对血压有较大的影响,年龄增长血压升高,因子筛检收缩压 r=0.532,P<0.01;舒张压 r=0.614,P<0.01。对其它生理指标,以及急性高原反应评分、头痛呕吐等没有影响。

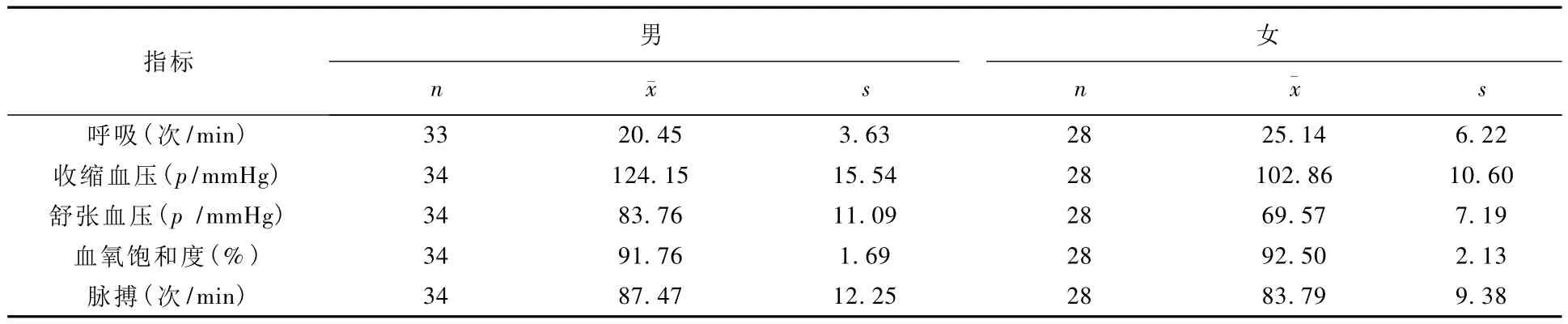

3.2 性别

研究表明,不同性别在急性高原反应症状的发生、高原反应评分方面没有显著差别,但在高原反应生理指征方面,对呼吸、血压有较大影响。方差分析,呼吸 F=13.403,P<0.01,收缩压 F= 37.949,P<0.001,舒张压F=34.010,P<0.001。呼吸、血氧饱和度女性高于男性,血压、脉搏女性低于男性,见表5。提示在进行试验与资料分析过程中注意消除性别混杂因素对上述生理指标结果造成的影响。

表5 高原列车乘务人员格拉段生理指标男女比较

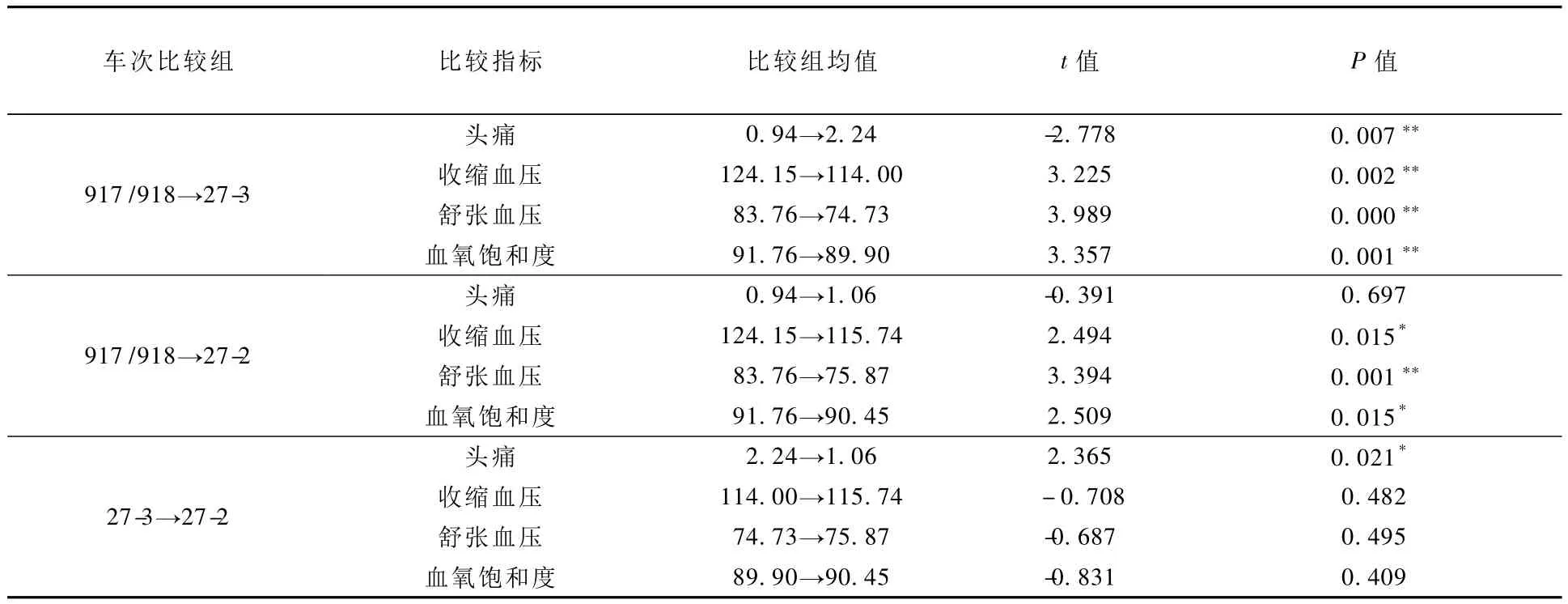

3.3 车次

车次主要表现为所用客车车体的不同,以及乘务人员来源的地域区别。试验期间北京运营车(27/28车次)格拉段车内氧分压水平为 12.78 kPa,西宁车(917/918车次)平均为13.70 kPa,北京车比西宁车平均低0.93 kPa,乘务人员来自北京和周边的河北省平原地区。西宁运营车车内供氧效果明显好于北京运营车,乘务人员均在西宁地区居住。为消除性别因素对分析结果的影响,以27/28次3组、2组和917/918车次的男性乘务人员车内检查资料作为对象进行方差分析,结果高原反应的头痛症状F=5.388,P<0.01;收缩血压F=6.581,P<0.01;舒张血压 F=11.129,P<0.001;血氧饱和度F=5.575,P<0.01等几项指标有极显著性差异,其它试验指标没有差异。对这几项有显著性的指标进一步分析发现,27/28次3组、2组与917/918次两两t检验比较,上述4项指标除917/918→27-2的头痛外,均有显著性差异,而27/28次3组、2组之间比较仅头痛指标有显著性差异,另3项指标没有差异,见表6。因而可以认定车次间的差异来源于西宁始发车与北京始发车间的差异,同一车次不同车组间则没有差异。

表6 不同车次高原反应显著性指标两两比较t检验结果

我们还应注意到这个结论没有排除年龄因素的影响,在格拉段试验中,年龄对血压的变化有较大影响,这在年龄影响因素中已经分析过,因此必须排除年龄因素的影响。根据年龄与血压密切相关的结论及相应的回归方程对年龄因素加以排除。根据本次试验男性乘务人员血压检查资料进行回归分析,得出血压与年龄的回归方程为:

收缩血压:y=1.021x+89.164;舒张血压:y=0.857x+53.960。

试验对象年龄统计得出,917/918车组人员比27/28车组人员平均年龄大8.4岁,按8.4岁的差值由上述回归方程可以算出917/918车次人员血压比27/28车次人员预期收缩压平均升高为8.6 mmHg,舒张压平均升高为7.2 mmHg。另由表6可以看出,917/918→27-3、27-2收缩压平均升高为 9.3 mmHg,舒张压平均升高为 8.5 mmHg,与回归方程计算的基本一致,据此可以认定两车次乘务人员间血压值的差异是由于年龄因素造成的,排除年龄因素的影响则两车次人员间血压值将没有差异。至此,只有血氧饱和度指标和头痛症状在两车次人员间有显著性差异,从表6中可以看出,比较确定的是血氧饱和度,而这一指标在很大程度上受车内氧含量的影响,且最为敏感,头痛亦与车内氧含量有较大关系。

以往的试验表明,空气氧分压水平在14.66~13.06 kPa范围时,氧分压每下降1 kPa,人体血氧饱和度降低3.0%[1],照此推算,北京车乘务人员血氧饱和度比西宁车平均预期低2.8%,实测值北京车比西宁车约低2.0%,因而认为两车次人员血氧饱和度的差别主要是北京车车内氧含量水平低于西宁车形成的。进而言之,如果人员永久居住地海拔高度未超过 3 000 m,所用客车车体一致,客车供氧状况一致,在格拉段运行区间不同车次高原反应指标不会有明显差别。

3.4 高度

青藏铁路客车运行的一个最大特点是列车在格拉段区间车内弥漫性供氧,目前在此区段车内氧分压平均为12.78~13.70 kPa,车内氧分压水平相当于海拔 3 500~4 000 m高度的大气氧含量。以北京车乘务人员自平原、车内未供氧的海拔3 000 m以上区段,以及供氧后的海拔4 000 m以上区段的体检资料进行前后比较分析发现,从平原上升到海拔3 000 m时,生理指标的脉搏、血压和血氧饱和度的变化率要大大高于自海拔3 000 m上升到海拔4 000 m时的变化率,尤其以血压表现更为突出,在海拔 4 000 m以上区段的血压与海拔3 000 m时的血压几乎没有发生什么变化,见表7。因此,海拔3 000~3 500 m是研究青藏铁路运营卫生保障的一个重要关节点,利用这一海拔高度车内人体生理指标变化率及其影响因素,可以作为制定车内供氧富氧标准,高原反应生理异常值的主要依据。

表7 随着海拔升高乘务人员生理指标前后配对比较差均值(n=36)

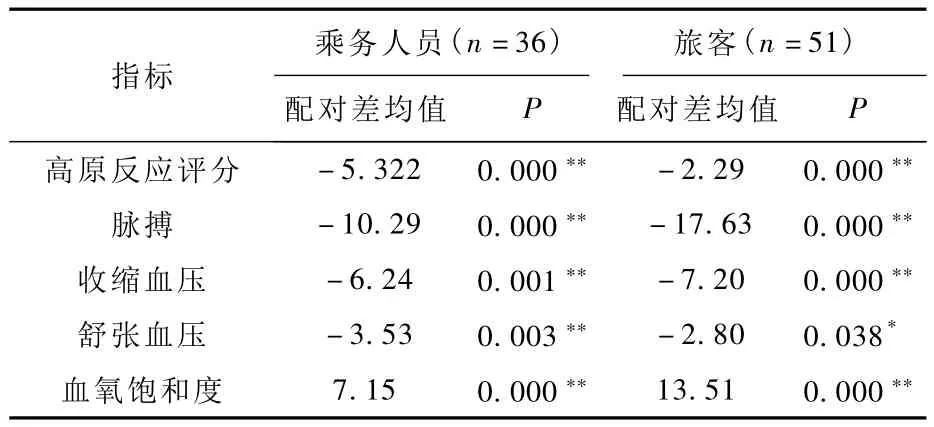

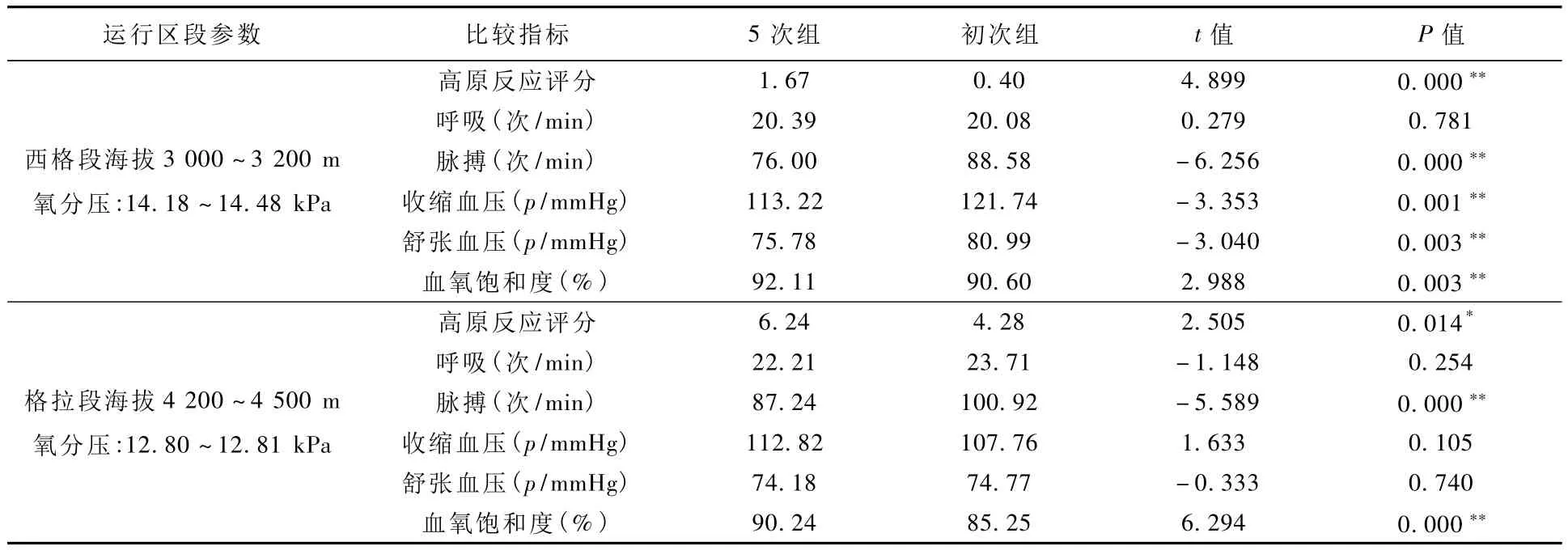

3.5 习服

以往返北京—拉萨5次的乘务人员为对象,通过与同车旅客从平原上升到海拔 4 000m的两次人体测试进行比较,以及与初次上高原的乘务人员人体试验数据的比较分析,研究了在青藏客车运营环境条件下,列车乘务人员对环境的生理习服现象。从表8可以看出,多次往返高原的乘务人员较初次上高原的同车旅客,其高原生理应激反应要平缓得多,以血氧饱和度和脉搏表现得较为明显。同样从表9可以看出,在车内氧分压水平相当情况下,多次往返高原的乘务人员与初次上高原的乘务人员相比,在海拔 3 000 m段除呼吸外,其生理指标二者均有极显著性差异,高原生理指标反应程度,多次上高原乘务人员趋于平缓。在海拔4 000 m段的情况与上述同车旅客比较的情况一致,血压二者之间没有差别,脉搏和血氧饱和度两项指标的反应性明显趋于平缓。这些结果提示,在目前的运营条件下,列车乘务人员经过1~2个月的工作,也是一个高原习服适应的过程,这个习服过程对于平衡机体高原应激反应,减轻高原反应生理波动和负荷,起到了一定的作用。但我们也应看到,表8、表9中以高原反应评分反映出的高原反应症状的主观感受方面,多次往返高原的乘务人员,无论是与同车旅客相比还是与初次上高原的乘务人员相比都要强烈,与疲劳的累积与精神心理因素有关。另一方面,我们还应注意到机体高原应激反应生理指标在总体水平上趋于平缓的内在生理学机制,要进一步检查为适应高原环境机体生理器官功能所发生的变化,如血红蛋白、红细胞的变化,心脏的器质性和功能性变化,肝肾功能的变化,神经内分泌的改变。这些变化也有两种趋向,一是在正常的人体生理调节范围内,经过调整达到增强机体对工作环境的适应能力;二是超过了正常范围,使器官生理负荷过大,导致器官功能受损,或引发远期负面效应影响身体健康。因此,对乘务人员定期体检很有必要。再就是还要看到脉搏和血氧饱和度指标变动的幅度仍较大,脉搏反映了心脏负荷水平,血氧饱和度预示着血红蛋白和红细胞数的上升,以及心功能的改变,而这两项指标也是最能敏感反映环境氧含量水平的,通过改善供氧,可有效地改变这一状况。因此,进一步规范车内供氧工作,制订车内富氧标准很有必要,另从几个车次车内氧含量水平存在显著差异上来看也有改善的潜力和必要性。

表8 北京车乘务员、旅客平原与格拉段生理指标前后配对t检验比较

表9 多次往返高原乘务人员与初次上高原乘务人员高原反应指标t检验比较

3.6 疲劳

疲劳是青藏铁路客车运营作业乘务人员面临的一个重要问题,产生的原因主要归于以下两点。第一,内地铁路局运营青藏铁路是高海拔大跨度运营作业,一般1周时间内将两次经历 5 000 m的高度差,长期短时间内往返 5 000 m高度差地区,机体生理调节机制处于应激状态得不到有效恢复,造成身心疲劳。高原反应引起的生理心理负荷导致睡眠质量下降[2],使身心疲劳不能得到有效恢复,从而加重疲劳,使体能和生理适应下降。第二,乘务人员在运营出乘的时间内,体力劳动强度测量反映出的特点一是劳动时间率高,持续作业时间长,以8 h为计算单元,各岗位劳动时间率均超过 100%,最高达 196.67%,最低为137.78%,乘务人员晚间到达拉萨后休息不到10 h又得值乘返回,身体得不到充足的休息和恢复。二是能量代谢率高,在高原值乘作业期间,岗位能量代谢率为 1 584.75~2 740.02 kJ/(d·人),超过国家规定的8h工作日内耗能值不超过 1 500 kJ/(d·人)限值,在高原环境下进一步加重了生理负荷强度,可能诱发重症高原反应,成为慢性高原病的高危人群[3]。

3.7 心理

精神心理状态的变化而引起的生理状态变化,引发心理-生理问题。人体在正常范围内的适应性调节,一般不会引起心理-生理问题,当心理活动变化超出一定范围时,可能导致生理状态出现偏差。

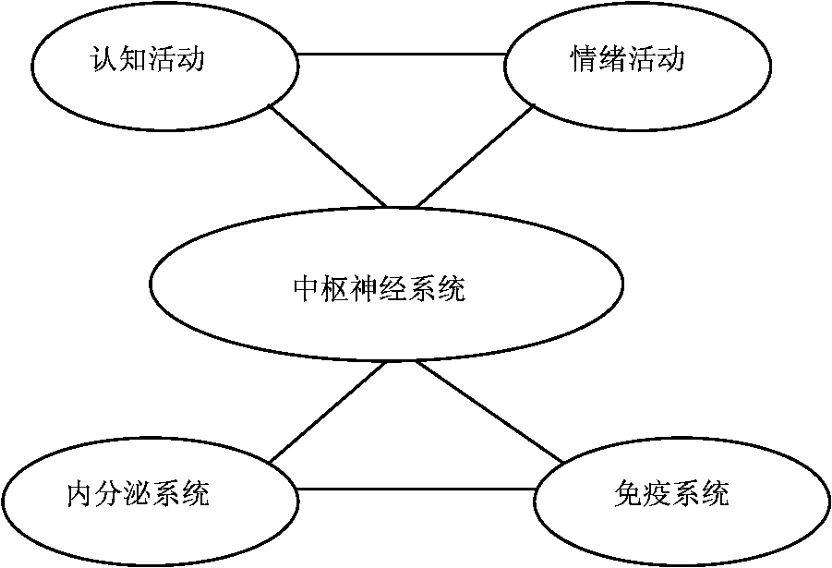

人体生理系统的正常运行取决于中枢神经系统、内分泌系统和免疫系统三者之间三角关系的协调,这也是人体健康的基本保证。由图4可见,中枢神经系统是生理和心理三角关系的交叉点,在心理关系中,它是基础,而在生理关系中,它则处于主导地位,因而中枢神经系统是生理和心理系统的核心。

图4 人体心理-生理三角关系

青藏列车乘务人员在短时间内频繁往返高海拔区段,精神心理应激及其不良反应是与时俱增的,第二阶段试验焦虑和抑郁症状发生明显高于第一阶段已说明了这一点[2]。由烦躁、焦虑、抑郁情绪诱发的内分泌和免疫系统功能变化,不仅会影响到生理三角关系的平衡,扰乱人体的内环境稳定调节,还会显著减弱人体对疾病的抗病能力,因而非常值得关注。本次试验结果已经反映出列车乘务人员焦虑和抑郁症状与高原反应症状指标间密切相关,表明如能较好地控制列车乘务人员的精神心理因素,缓解焦虑、抑郁症状,也能在很大程度上减轻高原反应症状。

4 结论

在格拉段运行阶段,中度高原反应发生率为8% ~11%,以头痛症状为主,列车上行与下行区间症状发生率没有差别。生理指标主要表现为呼吸、脉搏、血压、血氧饱和度的显著变化,车内氧含量对血氧饱和度的影响最大。

呼吸频率、脉搏、血氧饱和度3项指标能相对敏感地反映机体缺氧状态,与急性高原反应发生症状相关,可作为车上快速检测机体高原反应的生理指标,确定目前格拉段运营条件下乘务人员的生理适应性指标限值,血压值在格拉段可能会有8~10 mmHg的上升幅度,可在140/90 mmHg范围内,限定血压上升幅度。

年龄因素主要对血压有较大的影响,年龄增长血压升高;性别因素表现为在呼吸、血氧饱和度、血压、脉搏等主要高原生理反应指标方面,女性适应性好于男性;人员永久居住地海拔高度如未超过3 000 m,对高原反应指标影响不明显;乘务人员1个月的高原习服,对于平抑机体高原应激反应作用明显。

[1] 施红生,赵亚林,邱永祥,等.青藏铁路旅客列车富氧技术条件研究[J].中国铁道科学,2009,30(2):119-126.

[2] 邱永祥,施红生,阮志刚,等.青藏铁路旅客列车乘务人员睡眠状况及其相关因素分析[J].铁道劳动安全卫生与环保,2008,35(4):160-163.

[3] 周玮,叶玉华,施红生,等.青藏铁路列车乘务人员体力劳动强度分级的研究[J].铁道劳动安全卫生与环保,2008,35 (6):271-274.

Professional Adaptability Indicator of Crew Working in Passenger Trains on High Altitude Railway

SHI Hong-sheng,QIU Yong-xiang,ZHAO Ya-lin,YANG Yu-sen,GU Li-hua

(Energy Saving&Environmental Protection&Occupational Safety and Health Research Institute,China Academy of Railway Sciences,Beijing 100081,China)

The professional adaptability indicators of crew working in tableland passenger train were studied to establish feasible crew medicine choice and health surveillance system.The epidemiology methodwas applied to the experiments on the air environment and the influence on health in differ travel line and number trains on operation to Lhasa.It was investigated that some importance physiological parameters relate significantly to acute high altitude reaction,observation of change rules about respiratory rate,pulse,blood pressure and blood oxygen saturation along with altitude heighten and oxygen pressure decline.The respiratory rate,pulse and blood oxygen saturation can reflect sensitively hypoxia state of body,correlation are sure between these indexes and symptom of acute high altitude reaction,thus they are able to use as a rapid detection physiological indexes with the high altitude adaptability for crew in trains on operation to Lhasa.

Qinghai-Tibet train; professional adaptability indicator; high altitude reaction

R135

A

2095-1671(2011)01-0034-08

2010-12-15;

2011-01-05

施红生(1957-),男,江苏南京人,研究员,从事职业卫生研究工作。