我国基础研究经费投入现状分析与政策建议

姚常乐,高昌林

(1.中国科学技术信息研究所,北京 100038;2.中国科学技术发展战略研究院,北京 100038)

我国基础研究经费投入现状分析与政策建议

姚常乐1,高昌林2

(1.中国科学技术信息研究所,北京 100038;2.中国科学技术发展战略研究院,北京 100038)

本文通过对比研究与我国当前科技投入强度大致相当的历史时期,美国、日本、韩国的基础研究发展状况,深入分析了我国基础研究投入的总量规模、增长率、强度和份额等因素,并有针对性地提出了加大基础研究投入总额、引导有实力的大型企业投入基础研究和发展研究型大学、大力支持基础研究的协同合作等几个方面的政策建议。

基础研究;投入强度;R&D经费

1 我国基础研究经费投入的现状

1.1 基础研究投入总量规模

20世纪90年代以来,我国R&D经费总量高速增长,R&D活动的国际地位逐年提高。然而,与此同时,我国的基础研究经费的增长速度却相对缓慢,且其增长率的波动性大。纵观近15年的历史数据[1],按照可比价格计算,1996年的基础研究经费投入较1995年只增长了5.3%,2002年的增长率达到峰值35.5%,随后各年的增长率有明显下降趋势,且变化情况很不稳定,2005年和2007年都仅为6.8%左右。按汇率计算,我国基础研究总量规模仅20余亿美元,与其他科技发达国家相比,还处于较低水平。以2007年的数值为例,我国的基础研究经费总额为22.9亿美元,仅占美国同期基础研究经费总额的 3.3%, 日本的 13.2%, 法国的17.3%。

1.2 基础研究投入强度

国际上一般用基础研究经费占GDP的比值作为衡量一个国家基础研究投入强度的指标。创新能力较强的发达国家和新兴工业化国家基础研究经费与GDP的比值普遍高于4‰,而创新能力较弱的发展中国家则普遍低于2‰。2008年我国基础研究投入总额仅占当年GDP的0.698‰,而同年美国的比例为 4.8‰,是我国的 6.9 倍;日本的比例为 3.9‰,是我国的 5.6 倍;韩国的比例为 5.4‰,是我国的7.7倍。近15年以来,我国基础研究投入强度总体上呈缓慢上升趋势,但2004年达到历史高点0.73‰后,一直徘徊在 0.7‰左右(见图1),离科技发达国家的平均水平 4.26‰[2],还有较大差距。

1.3 基础研究占研发投入的份额

基础研究在研发经费中所占的份额可以体现一个国家研发活动的结构状况,反映出知识创造和原始性创新活动所占的比重。长期以来,美国对基础研究的投入占美国研发经费的比重基本稳定在15%~20%,日本则在12%~17%之间波动,德国和法国稳定在20%左右,并有不断上升的势头[3]。而我国,基础研究投入份额长期徘徊在5%左右,2004年我国的该指标一度达到5.96%,但2005、2006和2007年逐年下降,分别为 5.36%,5.19%和4.70%,2008年稍有上升,也只达到了4.78%,仍没有突破2004年的峰值。另外,通过对R&D年增长率和基础研究年增长率的比较,我们不难发现,基础研究经费增长率的跳跃性较大,表现出其经费投入增长缺乏稳定性的特点(见图2);基础研究经费增长率多数年份低于R&D年增长率,在一定程度上导致了我国基础研究的投入强度持续偏低的情况。

综上所述,我国基础研究经费投入存在总量低、增长不稳定、强度低、在研发活动中份额低且逐年下降的特点,说明与世界科技发达国家相比,目前我国基础研究力量仍然比较薄弱。这种状况势必会影响我国科学技术长期发展的根基,影响我国原始创新能力的快速提升,也将影响我国自主创新能力的持续健康发展,阻碍我国整体科技实力的提升。

2 我国基础研究投入经费偏低的原因

2.1 基础研究受经济发展水平的制约

回顾发达国家和其他工业化国家的科技发展历程,我们发现基础研究投入强度与其经济发展水平有密切联系。当某一国家处于工业化第一阶段时,其研发投入大多用于试验与发展,随着工业化的进一步发展,才会更加着眼于构筑中长期经济发展的动力基础,将更多的资源用于基础研究。根据联合国对工业化国家发展阶段的划分标准,我国目前仍处于工业化第一阶段后期、第二阶段初期[4],基础研究投入强度低、占研发经费比重低,有其合理性,是经济发展阶段性特征的表现。

目前,我国R&D/GDP指标值为1.47%,与各国处于相同研发强度阶段的基础研究投入份额相比,我国基础研究占研发经费的份额偏低(见表1),仅占美国的 52.2%,日本的 20.6%,韩国的 28.6%。我国这种情况与经济发展的的历史阶段和现实国情有着不可分割的联系。

2.2 基础研究投入主体单一,来源结构不尽合理

在我国,政府几乎是基础研究投入的单一主体,基础研究经费绝大部分来自国家财政拨款,并通过科学事业费、教育经费和专项经费等形式流向高等学校和政府研究机构[5];另外有少部分来自研究机构和高等学校事业收入对基础研究课题的补助[6];企业部门对基础研究的投资量非常小。

美、日等工业化国家的基础研究经费来源结构与我国有着显著的差异。以美国为例,1953—2008年,美国用于基础研究的政府资金比重一直维持在20%~30%之间,进入20世纪90年代中期后,该指标又有所下降,2008年达到历史最低值14.7%。值得注意的是高等学校对基础研究的投入十分惊人,该比重从20世纪50年代中期的27%逐年上升,于1972年达到历史小高峰53%,随后几年稍有回落,但仍在50%上下徘徊,2006年达到58%的历史最高值。另外,产业部门和其他非营利性机构对基础研究的资金投入也占重要份额(见图3)。美国1955年基础研究经费中来自政府的资金仅占 25.6%,有32.6%的资金来自产业部门,31.1%来自高等学校,10.9%来自其他非盈利机构[7]。

政府财政科技拨款是我国基础研究经费的最主要来源,基础研究占财政科技拨款的比率却增长缓慢,2004年曾达到0.41%,随后逐年下降(见图4),该指标在12年间从未突破0.5%的份额,说明我国财政资金对基础研究的支撑作用仍然十分有限。

在我国,企业研发经费中投资基础研究的比例微乎其微,这可能与我国企业整体技术水平有关,大多数企业更加注重短期收益,而忽略研发周期较长而收益不稳定的基础研究活动。2009年国内企业在基础研究领域的投资总额为4.5亿元,仅占企业全部R&D活动经费支出的0.11%,而美国、日本、韩国等国的企业基础研究比重均大于三分之一,有的甚至超过政府研究机构[11]。

2.3 基础研究人员少,课题经费规模小

在我国,基础研究活动的主要执行部门是高等学校和政府研究机构,它们无疑是国家经济持续发展的强劲动力源泉和重要科技支撑。然而,无论是高等学校还是政府研究机构均存在人员不足和课题规模小的情况。这在一定程度上制约了基础研究能力的提高。据统计,2007年我国每百万劳动力中从事基础研究的人员为1.76人年/万人,仅占日本的9.86%,韩国的 11.68%,法国的 5.63%。长期以来,我国基础研究资金分散、“小打小闹”的散而小的问题并未从根本上解决,这可以从政府研究机构的基础研究投入强度中窥见一斑。政府研究机构的基础研究项目经费投入强度与其人均经费的变动幅度大致相同,都曾在1997—2002年这5年间有过较快增长,2002—2004年增长趋于平缓,随后出现下滑趋势,2007年稍有回升,但每个项目也仅有21.3万元的经费投入,与大规模高水平的基础研究实际经费需求,还有较大差距。另外,值得注意的是人力投入强度的指标,进入2000年以来,该指标逐年下降,2007年仅为1.2人年/项(见图5),足以看出政府研究机构从事基础研究项目规模之小。

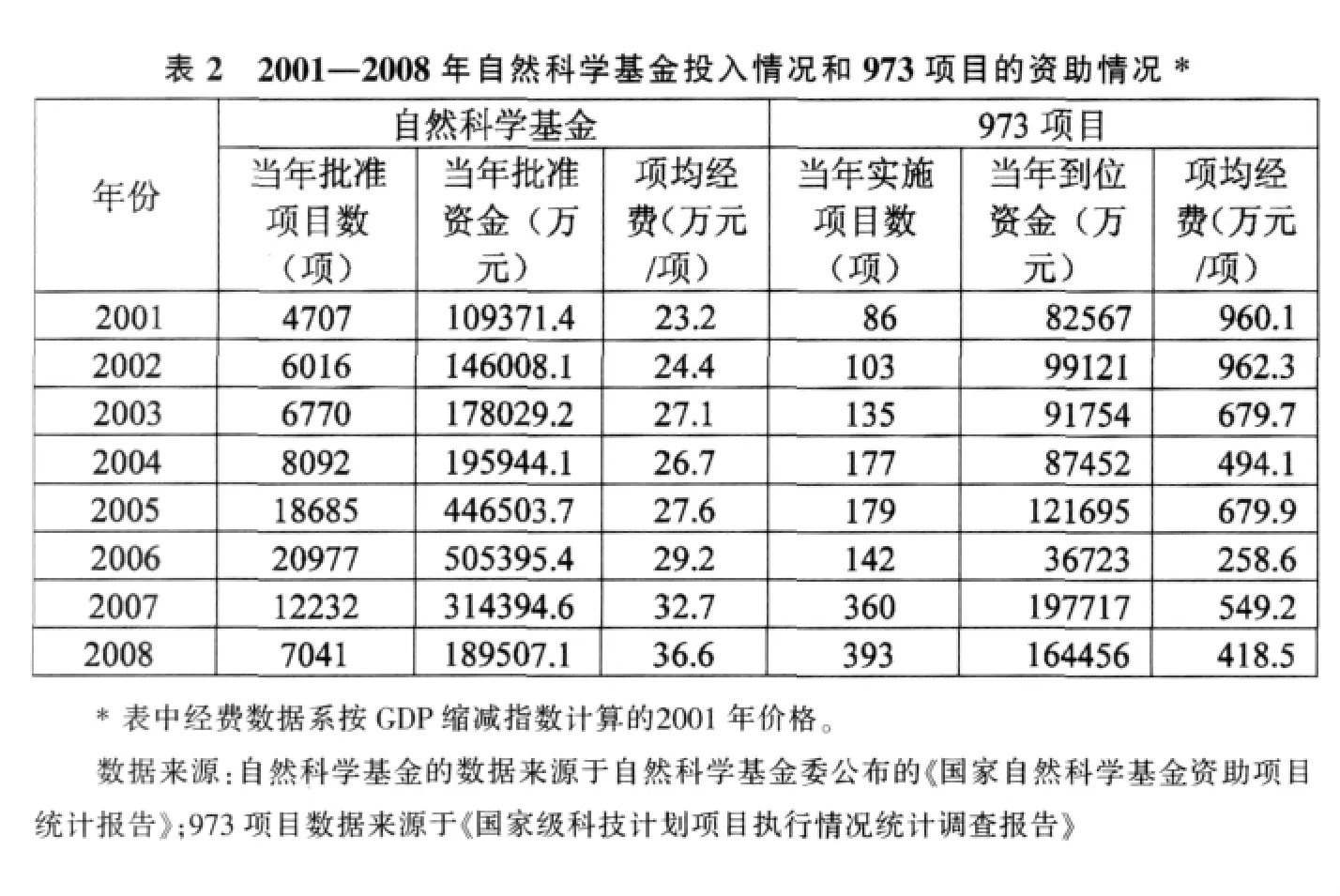

在我国基础研究课题经费中,国家自然科学基金和国家重点基础研究发展规划(973计划)占有很大比例,它们的资金投入情况可以在很大程度上反映出我国基础研究课题规模的大小。从表2可以看出,自然科学基金的批准项目数量和批准经费两个指标在2004—2006年都经历了快速上升期,随后大幅下降,而973项目资助情况与此不同,2005年以前其实施项目数量和当年到位资金都增长十分缓慢,2006年略有下降,随后又出现了增长趋势。在项目经费投入强度方面,自然科学基金逐年小幅增长,但其课题规模仍然不大,2008年每个项目的平均经费仅为36.6万元。973计划是国家创新体系的重要组成部分,被科技界誉为国家众多科技计划中的旗舰计划之一,其经费投入强度体现了集中力量办大事的国家目标导向的原则,项均经费强度达到百万元量级。但按可比价计量,在2001—2008年期间,973项目的经费投入强度明显呈现出波动性强且大幅下降趋势,2008年每个973项目的平均经费不足2001年的三分之一。

3 政策建议

3.1 持续稳定增加基础研究经费投入

稳定持续的投入对基础研究很有价值。随着我国科技经济实力的持续提升和科学前沿的不断拓展,技术发展对科学研究的依存度不断提高,过度依靠试验发展活动已经不能满足我国经济发展对科技进步的需求。特别是,当前我国正由科技经济大国向科技经济强国迈进,转变经济增长方式迫在眉睫,战略性新兴产业呼之欲出,应对全球气候变化对科技工作提出了新的需求,这些都要求我国开展前瞻研究和超前部署基础研究,加大对基础研究的投入强度,以增强原始创新能力,更好地应对后金融危机时代全球科技经济范式变革的挑战。

3.2 加大基础研究财政投入总额

基础研究有明显的公共产品的特征,投资周期长,且收益风险大,一般规模的企业往往不愿意把资金投在基础研究上,政府历来都是基础研究经费最重要的提供者。在我国政府财政科技拨款中,地方政府所占比重已经超过中央政府,因此中央政府应考虑调整财政科技支出的结构,将更多的资金分配到基础研究上来,从而保证科技持续不断地为经济和社会的发展提供可靠支撑。一些经济较发达地区的地方政府也应更多地支持当地的高校、企业和研究机构从事基础研究工作。

建议中央政府提高对基础研究的投入比例,特别是面向战略性新兴产业的基础研究投入强度,使高校和研究机构成为基础研究的主体,提高基础研究的成果转化效率,促进基础研究领域的产学研合作,合理引导企业逐步加大对基础研究的重视和投入。

3.3 引导有实力的大型企业投入基础研究

从长远发展来看,企业无疑将成为基础研究的重要执行部门,我国若要进一步提高基础研究经费的比重,则需要引导企业充分认识基础研究对自身成长和发展的作用,从而提高对基础研究的投入。当然,我国企业的基础研究投入比重低与企业本身在目前所处的发展阶段和整个宏观经济环境、法制环境有直接关系[10]。因此,建议政府从改善宏观经济环境、健全知识产权保护法规建设等方面,采取合理措施,引导企业增强自主创新意识,更多地参与到基础研究活动中来,从而保证企业长久持续的竞争力。

借鉴其他工业化国家的经验,一方面,利用产业联盟的形式吸引更多的企业,尤其是大企业参与到国家的各种基础研究计划和项目中;另一方面,适度提高税收优惠政策,刺激和引导企业加大对风险较大的基础研究领域的投入。

3.4 重点发展研究型大学,大力支持基础研究的协同合作

研究型大学不但拥有一支很强的基础理论及应用研究队伍,而且还是培养科研后备力量、保证科研力量不断更新的重要基地,因此各大科技强国都很重视对研究型大学的建设。在我国,由于历史原因,很长一段时间里高等教育与科学研究相分离,科学研究集中在科研院所,大学的研究力量相对薄弱。随着“211”、“985”工程的实施,一批研究型大学相继成长起来。然而根据英国著名高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)与《泰晤士报高等教育》等机构合办的“世界大学排名2009”显示,我国仅有6所研究型大学挤进了2009年世界前两百名研究型大学的行列。这说明我国研究型大学建设虽然初见成效,但尚有很大的提升空间。

国际间的协同合作对研究型大学的学科建设和基础研究的进一步发展起着重要的推动作用。因此,建议政府能够更加关注全球范围的国际合作,支持国内研究型大学参与更多双边和多边的大型国际科学研究计划,鼓励科研人员积极参加国际性基础研究合作项目,承办或参加国际国内学术会议,派遣或接受人员进行学术访问、进修、合作研究等。

[1]国家统计局,科学技术部.中国科技统计年鉴2009[Z].北京:中国统计出版社,2009,12.

[2]OECD.Main Science and Technology Indicators [M].2010-1.

[3]中国科技信息研究所.浅析发达国家基础研究投入[J].中国高新技术产业导报,2004,4.

[4]联合国教科文组织.科学应用于发展[M].

[5]刘立.基础研究政策的理论与实践[M].北京:清华大学出版社,2007,5:120.

[6]王娅莉.影响我国基础研究投入的因素分析[J].科技管理研究,2005,25(1):34-37.

[7]NSF,SRS.Science and Engineering Indicators 2010.USA:National Science Board,2010.

[8]温珂,李乐旋.从提升自主创新能力视角分析国内企业基础研究现状[J].科学学与科学技术管理,2007,02:5-9.

[9]科学技术部.中国科学技术指标2008-科学技术黄皮书[M].北京:科学技术文献出版社,2009,6.

[10]廖伟.中国与OECD国家R&D投入比较研究[J].特区经济,2010,8:107-109.

(责任编辑 张九庆)

Present Condition of China’s Basic Research Fund Inputting and Policy Proposals

Yao Changle1,Gao Changlin2

(1.Institute of Scientific and Technical Information of China,Beijing 100038,China;2.Chinese Academy of Science and Technology for Development,Beijing 100038,China)

The paper comparatively analyzes the status of Chinese basic research and that of countries at the same development stage of the intensity of R&D such as the United States,Japan,Korea.Then the total expenditure,growth rates,input intensity and proportion of basic research are analyzed in depth.Finally,this paper puts forward some policy suggestions,such as increasing total investment in basic research,guiding powerful large-sized businesses to invest in the basic research,improving research oriented,and supporting strongly for basic research collaboration.

basic research;input intensity;R&D;fund

F204

A

科技基础性工作专项“科技统计数据采集加工分析与相关基础工作”(项目编号:2007FY240800)

2010-12-02

姚常乐(1983-),女,山东济南人,管理学硕士,中国科学技术信息研究所在读研究生;研究方向:科技政策与科技战略。