我国民营工业企业发展空间布局特点及其演变

林民书,贺东伟

(厦门大学 经济学院,福建 厦门 365001)

我国民营工业企业发展空间布局特点及其演变

林民书1,贺东伟2

(厦门大学 经济学院,福建 厦门 365001)

通过对改革开放以来我国民营工业企业空间布局的特点、演化趋势以及内在原因的深入分析,认为在我国民营经济的发展初期,由于成本和政策环境问题是企业发展的关键,我国民营经济特别是民营制造业主要集中于乡镇地区。而随着近年我国民营企业纷纷开始转型升级,城市凭借技术、人才和现代服务业等综合服务功能,推动民营企业逐步向中心城市转移和集聚,由此改变我国民营经济发展和空间布局。

民营经济;乡镇企业;转型升级

改革开放以来,我国民营工业企业从无到有、由弱到强,取得了巨大的发展成就,在推动我国经济发展的同时,也改变了我国工业分布格局。改革开放初期,由于农村地区计划控制薄弱,土地、劳动力成本低廉,加之传统工业技术成熟,以及宽松的外部环境,我国农村乡镇民营工业企业得到快速发展。但随着乡镇民营企业的发展壮大对企业发展转型的需要,以及城市高新技术产业的发展,中心城市民营企业发展步伐加快。国内关于民营企业快速发展问题已经有许多文献从不同角度进行了阐述,但是这些研究大都忽视了我国民营经济的空间布局特点及其演化过程的分析。本文将据此对我国改革开放以来民营工业企业空间布局演化特点、原因以及发展趋势进行研究,以期能够进一步把握我国民营经济未来发展走向,提供推动民营企业发展的新思路。

一、文献综述

(一)关于民营企业的微观治理机制的研究

民营企业的家族管理模式一直为社会所诟病。民营企业上市的增加,对民营企业的治理结构有何影响?周生春、徐萌娜(2010)以2004—2008年的大宗股权交易数据进行回归得出的结果表明,民营上市公司控制权私有收益的关键在于大股东与中小股东之间的委托代理,由控制权垄断性、控制层级及家族控制构成的控制权强化机制是影响私有收益的主要因素。另外,随着企业的发展,针对民营企业家政治参与热情的提高,葛建华、王利平(2010)从制度理论视角分析了民营企业家的政治身份与慈善行为及其背后的逻辑,认为企业家的政治身份有助于企业获得制度层面的合法性以及资源[1]。陈爽英等人(2010)的研究发现民营企业家银行关系资本、协会关系资本均对民营企业研发投资倾向有显著的积极影响,且协会关系资本对研发投资强度有显著促进作用,但民营企业家的政治关系资本对民营企业的研发投资倾向、研发投资强度呈显著的消极影响[2]。梁莱歆、冯延超(2010)的研究显示政治关联企业的雇员规模、薪酬成本均显著高于非关联企业,并且政治关联程度越高,雇员的规模及其薪酬成本也越高,这一结论表明政治关联的民营企业也受到了政府为实现扩大就业、促进社会稳定目标而进行的政治干预,为保持其政治声誉和政治地位,政治关联的民营企业比非关联企业雇用了更多的劳动力,并支付了更高的薪酬成本[3]。

(二)关于民营企业面临的行业进入壁垒与其他各种歧视问题的研究

现有制度对民营企业的发展限制仍然为社会所关注。彭恒文、石磊(2010)利用一个博弈模型来考察非对称规制对民营企业进入决策的影响。分析结果显示,短期内存在获利可能性时更具有效率的民营企业不一定进入公用事业,动态情况下,国有企业因过剩产能而具有给民营企业设置进入障碍的动机,而长期内非对称规制不一定能够增加社会福利[4]。贺新闻、侯光明(2009)认为民营企业进入国有垄断行业最终是否成功取决于不同利益主体的收益变化、自身进入产品的差异化程度、现有国有垄断企业的态度、政府权衡消费者剩余和自身收益的变化幅度,任何单方利益主体的决定都不会产生效果,博弈的实质是消费者剩余、生产者剩余、政府收益之间的转化[5]。冼国明、崔喜君(2010)研究发现民营企业面临融资约束,而国有企业却不存在融资约束;FDI通过产品市场缓解了民营企业的融资约束,中小型及资本密集型企业得到缓解的程度最为明显;而金融市场却对中小型和劳动密集型民营企业产生了挤出效应;国内不完全金融市场明显加剧了小型及劳动密集型民营企业的融资约束[6]。陆正飞、祝继高、樊铮(2009)的研究结果表明,在银根紧缩的情况下,民营上市公司的负债增长率明显放缓,长期借款增长率的下降尤为明显,而同期国有上市公司的长期借款依然保持较快增长。这说明,一旦银根紧缩,民营上市公司将会遭受信贷歧视。论文的结果还表明,信贷歧视显著降低了民营上市公司的股票回报,损害了民营上市公司投资者的利益[7]。

(三)关于民营经济的发展问题的研究

史卫、张学志、苏良军(2010)的研究表明,许多民营企业在成立初期,由于看准了市场,经营灵活,再加上规模较小,易于管理,其劳动生产率很高,发展非常迅速。但在取得一定的成功之后,许多民营企业家被过度膨胀的增长欲冲昏了头脑,盲目地追求规模效应,结果很快掉入了“扩张陷阱”。张瑾、吕冠珠(2010)通过山东省393家民营中小企业的实证数据对理论假设进行检验,表明企业家的管理和技术培训、公正严谨性、思维开放性、自我效能感以及企业家关系能力与企业创新成长绩效和经营成长绩效正相关[8]。叶广宇、欧燕芬(2009)认为洼地效应是出生于小城市的优秀民营企业竞争优势的重要来源,洼地效应培育了优秀民营企业的政治资源优势、社会资源优势以及获取和保持这些优势资源的企业家能力。随着民营企业的逐步壮大,洼地效应会产生制约优秀民营企业持续发展的竞争优势刚性。克服竞争优势刚性的关键在于改善企业的生存环境,主要策略有二:一是将总部搬迁到中心城市;二是建立本地化的企业网络[9]。罗党论、唐清泉(2009)认为,在中国目前转型经济的情况下,政府环境构成了民营企业外在环境的重要部分,对企业的生存和发展以及企业之间的竞争都发挥着至关重要的作用。当地方产权保护越差、政府干预越大以及金融发展水平越落后的时候,民营上市公司就越有动机去与政府形成政治关系[10]。

(四)关于民营经济与地区经济发展之间关系的研究

改革开放以来,民营经济成为推动地区经济发展的重要力量。地区经济水平差异可以从民营经济发展的差距中找到原因。胡大立(2006)通过对我国东、中、西部经济发展差距与其民营经济发展的差距的相关性进行实证分析,发现东、中、西部经济发展差距与其民营经济发展差距呈强正相关性,从而证实了有些学者所提出的“东中西经济发展差距的本质是民营经济发展的差距”的论断[11]。王志凯(2007)也从制度演化角度分析得出了类似的结论,他指出民营经济在民营化和市场化的过程中推动了中国区域制度变迁和产业群落的成长,推动了我国的工业化和城市化[12]。

总的来看,国内学术界对我国民营经济的发展不同时期所出现的经济问题进行了较有成效的讨论,为此类问题更深入研究提供积累了大量的研究文献。经过近30年的发展,目前,民营企业发展模式和发展方向正经历重要变化的关键时期,这种变化逐步表现在民营企业空间布局的变化上,但是,国内学界对正在发生的民营企业的空间布局演化没有给予足够的重视。尽管也有部分学者从不同角度提到了民营企业的空间转移问题,但这些研究都没有给出我国民营经济空间布局的演化特征和内在原因。本文将试图在以前的研究成果基础之上,从我国民营经济的空间布局特征及演化趋势出发,对我国民营经济的发展趋势及其特点进行分析。

二、改革开放以来我国民营经济发展及其空间布局

我国民营工业企业在快速发展的过程中,在空间布局上呈现出了以下特点:

(一)20世纪90年代末之前农村乡镇民营工业的聚集

改革开放以来,乡镇企业的异军突起一度成为我国经济增长的一个亮点。凭借政策和区位优势,东部沿海地区乡镇工业企业迅速发展崛起,涌现出“苏南模式”、“温州模式”、“晋江模式”等。农村乡镇地区民营制造企业的发展,改变了我国工业空间分布,带动了农村地区的经济发展。这一时期,由于受计划经济体制的束缚,国有企业缺乏经营自主权,无法根据市场需要灵活经营,而各类乡镇企业却凭借其体制优势,灵活经营,主要通过模仿吸收消化国有企业成熟技术,虽然缺乏技术、人才,但乡镇企业却在传统制造业如纺织、服装、小商品制造业等领域获得快速发展。

浙江是民营经济的大省,工业主要是通过推动农村乡镇非国有中小企业的发展实现快速增长。浙江1978—2001年工业增长了37.2倍,工业年平均增长16.9%,超过了同期国内的平均水平。到1998年,我们从浙江、福建、广东工业总产值可以看出,三省当时规模以上国有及国有控股工业企业在工业总产值的比重都不超过20%,低于全国平均水平,非国有工业企业在工业总产值的比重,已经超过70%。

民营企业的空间聚集是市场经济的产物。在20世纪90年代以后,乡镇民营企业开始加快发展,结果在一些地区形成了具有强大竞争力的中小企业的集群。广东、浙江、江苏都是国内非国有企业重要的聚集地,到20世纪90年代末,这些省份乡镇非国有中小工业企业经过十几年的发展,有些已经成为大型企业,有些即使没有发展成为大型企业,其生产技术和经营管理水平也都有了极大提高,有的农村乡镇甚至成为全国重要的产业聚集地,有力推动了乡镇地区经济的发展。浙江乡镇则是民营中小企业集群发展更为集中的地方,乐清的柳市镇低压电器起步于20世纪70年代末,1980年五金电器工业企业就发展到238家,家庭作坊近千家,1998年柳市有低压电器企业800余家,个体私营作坊式小企业3000多家,低压电器产品有断路器、接触器、继电器等10多个系列上万种规格,成为远近闻名的低压电器产销基地。福建的泉州地区,形成了纺织服装、制鞋等中小企业集群。该地纺织服装业主要集中在石狮、晋江等地;在晋江陈埭、惠安百崎等地,有规模不等超过3000家企业组成的鞋业企业群。这些乡镇基本从事同一行业同一类型的产品的生产,在产业聚集中发挥整体规模效应。仅陈埭就每年生产3亿多双旅游鞋,约占全国产量的1/3,其中有一半出口国外市场,是世界上较为出名的鞋业工业基地。

如果说浙江中小企业和企业集群的发展主要是靠国内民间资本的投资,那么,广东和福建中小企业和企业集群的形成与发展却明显依赖外来投资。在1999年广东规模以上工业企业中,外资和港澳台企业占其总产值的比重超过了60%,国有及国有控股企业占28%。大量外来投资,使广东省工业企业集群的形成通常与外来投资直接联系,属于外来投资推进型企业集群,而且其企业的规模和档次都明显高过其他地区,企业集群发展较为成熟,集群企业的构成,也以港澳台和外商投资企业居多。

就外部条件而言,大中型城市能够为企业的发展提供良好的交通、电力等基础设施。大中型城市提供的综合服务功能,使得城市聚集大量的生产资源并在此基础上形成城市的聚集经济,因此,在大中型城市的中小企业理论上应该具有竞争优势。然而,20世纪末,我国经济发展水平较高的上海、广州、北京及其他省会等中心城市并没有出现大量民营中小工业企业的聚集。改革开放以来,工业得到快速发展的,也不是这些大型城市。广东省工业发展速度最快的是中小企业大量集中的地区,是东莞、惠州、顺德、南海而不是广州。1999年广州工业总产值是1990年的5倍,而同期东莞、惠州却分别是117倍和149倍。而且深圳、惠州、中山等地不仅工业的发展速度超过广州,而且经过多年发展,目前有些地区工业企业规模甚至超过了广州。如1990年广州规模以上工业企业平均总产值为914.24万元,同期的深圳、惠州、东莞规模以上工业企业的总产值分别为764.97万元、229.91万元和456.24万元,低于广州,但到1999年,深圳、惠州、江门工业企业规模分别为10761.96万元、9780.17万元和6098.89万元,已经超过了广州,东莞为3906.15万元,接近广州水平。

浙江民营乡镇工业企业发展引人注目。但其省会杭州工业发展速度也落后于温州等地区。改革开放以后,绝大部分时期温州的工业发展速度都超过了杭州市,而杭州市区工业发展速度又低于其周边地区工业的发展。1978年温州工业总产值还不到杭州市区的一半,到1998年,温州市工业总产值已经达到1384亿元,而同期杭州市区工业总产值仅为721亿元,温州1998年的工业总产值是1978年的124.5倍,而同期杭州工业总产值仅是1978年的23.7倍,温州工业的增长速度大大超过了杭州。对温州经济发展起主要贡献的是温州乡镇民营中小工业企业。

福建省经济发展水平最高的福州、厦门,同样也不是民营工业企业发展的理想场所,大量民营中小企业聚集在泉州地区。改革开放以来福建非国有中小工业企业在原先经济水平相对落后的泉州地区获得大规模快速发展(见表1)。

表1 福建部分地区工业总产值发展比较 (万元)

从表1可以发现,福建工业发展最快的地区集中在泉州地区,其中,晋江、石狮、泉州的工业产值1999年分别是1990年的24.7倍、23.4倍和15.6倍,而同期厦门、福州仅为9.5和5.9倍。

由于改革初期中心城市民营工业企业的发展后劲不足,省级中心城市工业聚集能力逐渐趋于下降,其民营中小工业企业的发展活力不如一些县级城市和县以下的建制镇。为促进城市工业发展,虽然政府也对国有中小工业企业进行各种形式的体制改革,但政府的努力并没有节制城市中小工业企业衰弱的趋势,大量工业企业仍然被迫关停并转。然而传统中小工业企业在中心城市的衰弱,并不意味着这类中小工业企业在我国已经失去了生存与发展的基础。因为,同样类型甚至生产技术更为落后的企业,在农村地区却得到发展。

(二)进入新世纪我国民营工业快速向中心城市集中

进入2000年以后,我国民营经济进入新的发展阶段,民营工业发展呈现出了新的特点,空间布局开始发生显著的改变。随着中心城市投资环境的改善以及各类高新开放区的建设,中心城市民营工业企业得到发展。大量原本聚集于县域、乡镇的乡镇工业企业出于进一步发展的需要,也纷纷开始向中心城市集聚,从而导致乡镇企业发展速度开始趋缓(见图1),而各省中心城市民营经济发展速度开始超过本地区乡镇企业发展速度。

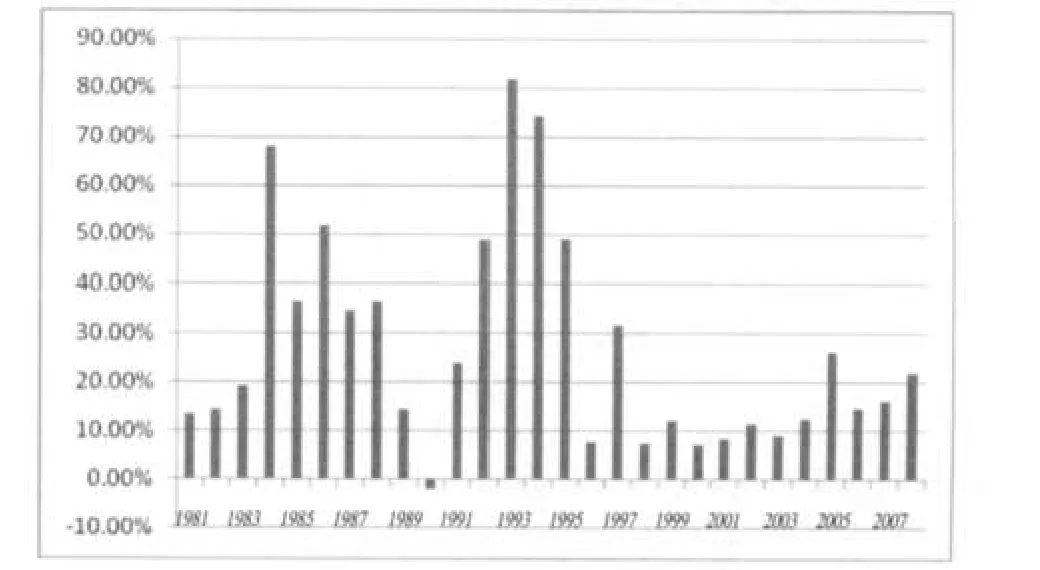

图1 1981—2008年全国乡镇企业产值增长速度

图1表明,我国乡镇民营企业从20世纪80年代后期到90年代末期,都呈现出了迅猛发展的势头。1980年至1997年全国乡镇企业产值平均增速达到了35%,而1997年至2008年这一速度下降至13%。

各个经济发达省份的乡镇企业发展状况也呈现出了类似的趋势。如图2,1989年至1998年,江苏、浙江、福建、山东、广东民营乡镇工业企业产值增长平均速度分别达到35%、46%、77%、48%、50%。但是进入20世纪90年代末期到21世纪初,我国民营乡镇工业企业的增长速度出现了明显放慢的势头,2000—2008年江苏、浙江、福建、山东、广东民营乡镇工业企业产值增长平均速度分别仅为20%、14%、11%、18%、9%。

在各省民营乡镇企业发展速度放缓的同时,中心城市的民营工业企业发展速度却日益加快,并且已经明显超过了本地区乡镇企业的发展速度。如图3所示,进入新世纪以来,各省中心城市的民营工业企业发展的速度都明显超过了本地区乡镇企业的增长速度。广州市民营工业企业的年均增长速度达到了23%,而同期广东省民营乡镇工业企业年均增长速度仅为9%;杭州市民营工业企业的年均增长速度达到了21%,而同期浙江省民营乡镇工业企业年均增长速度仅为13%;南京市民营工业企业的年均增长速度达到了38%,而同期江苏省民营乡镇工业企业年均增长速度仅为21%;厦门市民营工业企业的年均增长速度达到了60%,而同期福建省民营乡镇工业企业的年均增长速度仅为11%。

图2 1989—2008年江苏、浙江、福建、山东、广东民营乡镇工业企业产值增长速度比较

数据根据历年《中国乡镇企业年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《南京统计年鉴》、《厦门统计年鉴》、《广州统计年鉴》、《杭州统计年鉴》相关数据整理。

图3 2001—2008年江苏、浙江、福建、广东中心城市民营工业企业产值增长速度与本地区民营乡镇工业企业产值增速比较

这些数据充分说明,进入新世纪后,中心城市在竞争的压力下,为了增强城市经济实力,逐步摒弃其对民营工业的制度歧视,正在凭借技术、人才、管理以及交通基础设施等方面的综合优势,积极推动区内民营制造企业特别是高新技术企业的发展,这些城市甚至出台优惠政策,吸引已经发展壮大的来自乡镇地区民营企业的投资。而农村乡镇由于自身条件的局限性,已经无法满足民营企业由传统行业向先进制造业转型升级的需要,促使民营企业开始大规模向具有综合服务功能的中心城市转移。

三、我国民营企业空间布局演变的主要原因分析

(一)改革初期农村乡镇民营工业企业发展原因

新中国成立以后,我国城市工业的发展,主要是靠政府行政力量的推动进行的。改革开放以前,通过政府计划,工业企业主要集中分布在几个主要的中心城市。改革初期,农村先于城市,率先打破计划经济的束缚,在市场机制的作用下,我国中小工业企业在农村地区得到快速发展。而中心城市的传统型中小工业企业却失去发展势头。改革前,我国中小工业企业大多数分布在中心城市,这些国有中小企业由于体制上的缺陷,在20世纪90年代普遍出现经营困难,大量企业因此停产。而城市对民营资本的歧视,以及城市现有市场准入、私有财产安全保证等方面都存在障碍,又限制民营中小工业企业的发展。各种体制因素共同促使传统中小工业企业在中心城市的没落。作为省会城市的福州、杭州、广州等中心城市,在政府计划的严格控制下,人们的思想观念受到传统计划经济的束缚,商品意识淡薄,以至在改革初期,个体经商在城市居民的心目中受到鄙视,城市的个体商贩,也大量是来自农村地区的农民,甚至在今天,市民的职业选择,仍热衷政府机关或行政性事业单位。对市场经济参与缺乏热情,使民营中小工业企业在中心城市的发展受到限制,即使到了20世纪90年代国家正式确定了市场经济发展方向,原则上已经消除了体制上的歧视,但是在中心城市创办中小工业企业的成本仍然高昂,而且中心城市郊区或附近县市,也由于存在行政上的隶属关系,它们在市政府有关部门的领导下,受市政府各项规章制度的严密监控,这就使得需要跟随市场供求状况及时灵活调整经营策略的传统中小工业企业,难以利用城市的聚集经济,获得竞争优势。农村乡镇非国有中小企业正是在这种情况下,通过市场竞争的方式,逐步取代了城市国有中小工业企业。

在中心城市中小工业企业没落的同时,部分交通便利的乡镇,却利用远离政治控制中心的有利地位,降低了中小企业生产经营的制度成本,从而推动农村乡镇传统中小工业企业的发展,并逐步形成中小企业聚集和企业集群,完成了农村地区的工业化。可以说,改革开放以来我国传统中小企业不在中心城市而在乡镇地区聚集,主要是因为中心城市高昂的制度成本抵消了中心城市的聚集经济效应,相对提高了乡镇地区竞争力,一旦这些地区出现中小企业集群,就能够产生区域规模经济。具体而言,这一时期乡镇民营工业企业的发展,是由以下几方面的因素推动的:

1.农村乡镇相对低廉的生产经营成本

成本高低是传统工业企业生存与发展的关键,越是能够提供低成本的地区,也就越适合中小工业企业的生存与发展。我国中小企业向县级城市和县以下的建制镇聚集表明,县级市中小工业企业似乎更具有成本竞争优势,中心城市特别是省会城市由于土地、工资特别是城市管理体制方面的原因,不具有发展传统中小型工业企业的成本优势。我国农村地区,劳动力供给丰富,他们吃苦耐劳并大都受过基本的文化教育,从而成为农村地区中小企业的廉价劳动力的重要来源。同时乡镇地区的土地等自然资源较之于中心城市地区更加丰裕,这就使得民营企业的发展成本明显低于中心城市。

2.宽松的政策环境

乡镇地区具有宽松的政策环境。一方面,乡镇企业所处地区,较之于中心城市,远离政治中心,有着重要的体制比较优势。农村地区,各项管理制度和管理意识与城市存在较大差距,由此形成了较为宽松的适于民营企业发展的体制环境。另一方面,乡镇地区具有较为宽松的税负环境。乡镇企业在发展初期到20世纪90年代中期,一直享受着较国有企业更低的税收负担。从乡镇企业和国有企业的税负产值比(即上缴税金与总产值的比率)的比较(见图4)可以看出,改革开放以来至20世纪90年代中期,国有企业的税负产值比一直高于乡镇企业。在国有企业税负产值比最低的1995年,国有企业的税负产值比也达到了7.07%,而在乡镇企业税负产值比最高的1985年,乡镇企业的税负产值比也仅为5.92%。

图4 1980—1995年我国乡镇工业企业与国有工业企业税负产值比比较

3.产业进入门槛的降低

我国乡镇民营制造业大多属于传统工业,如纺织、简单机械制造等,这些产业技术成熟,工艺简单,易于普及和推广。由于生产技术简单,往往只需简单技术培训,正常的劳动者就能够胜任工作,这就使投资者产业进入的技术门槛大大降低。而且,这些产业所提供的大多属于人民生活的日常必需品,在短缺经济时代,产品具有广泛的市场需求。

(二)中心城市民营企业聚集的原因

1.推动民营企业发展的主要因素已经发生变化

在我国民营经济特别是民营工业企业发展的初期,依靠对传统行业成熟技术的模仿,民营企业取得了巨大的发展成就。在这一阶段,由于规避了技术成本,推动民营企业发展的主要因素来自基本经济要素如资本、廉价劳动力等的投入,实质上具有粗放经营的特征。但是,进入新世纪以后,随着我国民营企业的转型升级,企业发展除了对资本、劳动力等基本要素的需求外,技术进步、现代服务业的促进、城市基础设施的完善也越来越起到重要的推动作用。下面,我们运用2004—2008年的面板数据,对广东、福建、江苏、浙江四省民营工业企业发展的影响因素进行分析。

考虑到面板数据的特点和数据的可得性,我们把模型设定如下:

式中下标i代表各个省际截面单元,t代表年份,因变量output为各省民营工业企业产值;等式右边的C为地区特定的常数项;inv为各省民营企业的固定资产投资额,用以表示资本投入;lab为在各省私营经济部门就业的人数,用以表示劳动力投入;res为各省科研经费支出,用以表示各省技术进步水平;sav为各省居民存款额,用以表示各省金融机构的发展水平;roa为各省城市道路建设面积,用以表示各省城市基础建设水平;a、β、χ、θ、ρ分别为各变量系数矩阵。由于上述变量都为固定变量,因此我们采用固定效应模型,其中ui为地区特定且不随时间变动的误差项,εit为时变误差项且遵循一阶自回归过程。各变量数据来源为各省历年统计年鉴。我们采用stata 11.0软件进行回归计算。

表2 对广东、福建、江苏、浙江四省民营工业企业发展影响因素回归结果

从回归结果来看,进入21世纪以来,特别是近年,要素投入对我国民营工业企业的发展已经不是主要决定因素。由表2可以看出,资本投入与民营工业企业产值呈现出了比较明显的负相关关系,即说明我国的民营资本的投入并没有明显带来企业产值的增加;劳动力投入的相关系数明显为正说明我国民营工业企业依然大量集中于劳动力密集型产业,对劳动力投入有比较明显的依赖;而技术进步、金融服务业发展水平与城市基础设施建设水平和民营工业产值呈现出了比较明显的正相关关系,特别是技术进步的相关系数达到了18.125,这说明几年来我国的民营工业企业的发展已经开始由单纯依靠资本扩张规模的粗放型发展模式向更多依靠技术进步、新产品研发、产业升级的集约型发展模式转型。金融服务水平与城市基础设施建设水平的正的相关系数也说明我国民营企业的转型升级过程也将越来越依赖于现代服务业和条件更加完备的基础设施条件。在这一背景下,民营企业大量由乡镇地区向科技研发力量更加雄厚、现代服务业更加发达、基础设施更加完备的中心城市转移也就成了必然趋势。

2.乡镇地区缺乏民营企业转型升级以及发展先进制造业的基础条件

经过改革开放30多年的积累,我国广大城乡居民的生活水平已经获得了极大的提高,服装、鞋帽等方面的生活需求已经得到了基本满足,以生产生活必需品为主导的传统产业企业面对的市场新增容量越来越小,已经很难继续为我国民营企业的快速发展提供足够的市场支持。因此推动企业转型升级势在必行。但是乡镇地区科技资源匮乏,无法适应民营企业转型升级的需要。因此,我国民营制造企业实现企业转型升级,发展先进制造业,就必须将企业发展重心由农村转向城市。因为无论是乡镇工业企业转型升级,还是发展先进制造业,核心是提高产品附加值,降低生产成本不是企业发展的重点,为此,企业需要技术、人才和社会服务的支持,而同时兼具技术中心、服务中心、交通中心功能的地域就是中心城市。中心城市在科学技术、基础设施以及信息服务等方面有着乡村城镇所无法比拟的优势。

进入新世纪以来,我国民营经济在继续保持着快速增长势头的同时,也呈现出了一些新趋势,而这些趋势充分证明推进民营经济向中心城市集中、发展城市先进制造业已经成为我国民营经济发展的必然趋势。

3.中心城市民营企业生产经营效率的提高

民营制造业向中心城市集聚,不仅仅改变了民营工业企业的空间分布,而且,不同于乡镇企业,中心城市民营制造企业往往具有更高的经营效率。

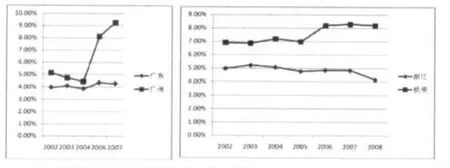

图5 2002—2008年浙江、广东中心城市民营工业企业利润率与本地区民营乡镇工业企业利润率比较

以浙江、广东为例,从图5可以看出,自2002年以来,广州、杭州民营工业企业利润率都明显高于本地区民营乡镇工业企业,并且这一趋势还有进一步扩大的势头。2002年广州市民营工业企业利润率为5.13%,广东省民营乡镇工业企业利润率仅为3.97%;到了2007年广州市民营工业企业利润率为9.25%,广东省民营乡镇工业企业利润率仅为4.28%。2002年杭州市民营工业企业利润率为6.90%,浙江省民营乡镇工业企业利润率仅为4.97%;到了2007年杭州市民营工业企业利润率达到了8.19%,浙江省民营乡镇工业企业利润率仅为4.13%。这些数据表明,此时中心城市民营制造企业的生产经营效率得到了明显提升,而且这种趋势仍在持续。

虽然民营企业在中心城市开展生产经营活动,必然会伴随着各种成本的上升,但是这些成本的上升并没有造成民营企业发展速度的放缓。在中心城市获得的相对发达的现代服务、便捷的信息技术条件带来的整体运营水平的提高,不仅可以抵消增加的成本,而且会带来企业效益的更为快速的增长。只要城市民营企业的利润超过了成本增速,城市民营企业就足以带动当地民营企业的发展。

图6 2006—2007年我国民营工业企业经营成本增速与利润增速比较

以广州、杭州两市的民营工业企业的发展情况为例,可以明显地看出上述趋势。从图6可以看出,广州、杭州的民营企业的经营成本增速明显,2006—2007年的平均增速分别达到了29.08%和24.39%,但与此同时,由于中心城市完备的综合服务体系在带来企业经营成本上升的同时也促进了企业经营水平的提升,使得企业利润的增速不仅大大得到了提升,而且利润增速明显超过了企业经营成本的增速,2006—2007年的平均增速分别达到了109.03%和29.80%。

就全国而言也是如此,具体见图7。

图7 1999—2008年我国民营工业企业经营成本增速与利润增速比较

1999年至2008年,虽然我国民营工业企业的经营成本明显增加,年均增幅达52.53%,但与此同时,企业利润的增速更为迅猛,年均增幅达62.82%,明显超过了企业经营成本的增幅。而且近年,随着企业转型升级,城市民营企业的盈利能力不断增强,利润增速提高,而经营成本的增速则趋于平缓,这说明进入中心城市后民营企业的运营能力已经进入了快速发展的良性轨道。

四、城市民营工业企业发展政策建议

(一)协调地方利益关系,防止地区政府间的利益冲突阻碍企业向中心城市集聚

要突破民营企业发展“瓶颈”,推进企业转型升级,加快民营企业发展先进制造业,就必须引导民营企业重心向城市集中,但是这种集中必然会对企业原先所在地的地方利益造成冲击,甚至损害。例如,乡镇企业部门将经营管理部门向中心城市迁移,必然会带来乡镇地方政府的税收损失,引发乡镇企业集中区的地方政府对民营企业转型升级过程的空间转移行为产生抵触情绪。因此,为了促进乡镇民营企业转型升级的顺利进行,必须在民营企业原来所在地政府和迁入地政府之间建立起合理并能为各方所接受的利益平衡机制,如税收转移支付机制、分成机制等。再有,乡镇企业经营重心向中心城市转移,必然会带来一系列社会保障问题的出现,例如企业员工的社保是由企业迁出地政府负责还是由迁入地政府负责,这些都需要政府相关部门和企业之间建立利益协调机制。

(二)消除政策歧视,为民营企业的转型升级扫清准入门槛障碍

推动城市民营企业的发展,关键在于消除政策歧视,降低民营企业进入城市相关产业的准入门槛。城市民营企业不可能延续乡镇企业低附加值产品的生产,民营企业将通过企业转型升级以及发展先进制造业等,突破民营企业在城市的发展“瓶颈”,寻求发展空间。为此,政府必须认识到,城市民营制造企业不同于农村乡镇企业,其发展经营模式已经发生了根本的变化,它所从事的是高附加值产品的生产,政府应改变对民营企业的固有看法,消除政策歧视,放宽企业准入门槛,真正做到除国家法律法规明确禁入的领域外,民营经济都可平等进入。鼓励、支持民间资本平等参与城市各类企业的兼并重组,支持民营企业通过参股、联合、购并、独资等方式参与水利、交通、能源、通信、城建、环保以及科技、文化、教育、卫生、体育等领域的投资建设,参与城市公用设施、新建基础设施和社会公益性项目的投资建设。

(三)完善城市现代服务功能,更好地服务于民营先进制造业的发展

城市综合服务功能是推动新型城市民营企业发展的决定性因素。完善的资金、技术、人才支持体系,不仅有助于支持城市民营制造企业的转型升级,而且能够大大降低城市企业生产经营成本。因此,必须采取切实措施,把减轻企业负担当做完善政府服务体系的重点来抓。进一步采取措施,提高政府行政办事效率。要完善技术服务体系。民营企业转型升级的一个重要障碍就是民营企业技术力量不足,因此必须采取切实措施充分发挥中心城市的科研高校资源密集、科技力量集中的优势,帮助民营企业提升技术水平。要大力支持民营企业开展技术改造,鼓励行业内企业共同组建信息中心、测试中心、研发中心、销售实体和服务型组织,实现专业化协作。

城市民营制造企业发展状况,关系到民营企业的转型升级,决定了未来民营企业在国民经济中的地位和作用。在乡镇民营企业发展日趋艰难的时候,开拓城市民营企业发展的途径,将彻底改变影响民营企业发展的不利局面,引来民营企业全新的发展空间。各级政府应该将推动城市民营制造企业发展作为推动民营企业发展的突破口,根据民营制造企业发展的内在规律,制定各项扶持政策,为城市民营制造企业的发展创造良好的社会环境,推进城市民营经济全面发展。

[1]葛建华,王利平.财富、权利与声望:民营企业家行为的制度分析与实证研究[J].经济理论与经济管理,2010,(10):76—82.

[2]陈爽英,井润田,龙小宁,邵云飞.民营企业家社会关系资本对研发投资决策影响的实证研究[J].管理世界,2010,(1):96—105.

[3]梁莱歆,冯延超.民营企业政治关联、雇员规模与薪酬成本[J].中国工业经济,2010,(10):129—139.

[4]彭恒文,石磊.非对称规制下民营企业的进入决策分析[J].南开经济研究,2009,(6):114—127.

[5]贺新闻,侯光明.民营企业准入国有垄断行业的制度选择与博弈分析[J].中国软科学,(S2):179—183.

[6]冼国明,崔喜君.外商直接投资、国内不完全金融市场与民营企业的融资约束——基于企业面板数据的经验分析[J].世界经济研究,2010,(4):56—61.

[7]陆正飞,祝继高,樊铮.银根紧缩、信贷歧视与民营上市公司投资者利益损失[J].金融研究,2009,(8):128—140.

[8]张瑾,吕冠珠.企业家人力资本与民营中小企业绩效关系实证研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2010,(4):119—123.

[9]叶广宇,欧燕芬.洼地效应与民营企业成长[J].经济体制改革,2009,(6):59—63.

[10]罗党论,唐清泉.中国民营上市公司制度环境与绩效问题研究[J].经济研究,2009,(2):107—119.

[11]胡大立.中国区域经济发展差距与民营经济发展差距的相关性分析[J].上海经济研究,2006,(2):16—24.

[12]王志凯.中国民营经济发展与区域制度变迁——以江、浙两省为例[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2007,(2):101—111.

Abstract:The property system of contemporary universities is concerned with a variety of the the ownership of the universities,the property right of the invisible capital and the labour right of teachers.It is the base for the development of the universities and premise for the establishment of the contemporary university,but few studies have been made in China.This thesis provides the theoretical foundation for the establishment of the property system of contemporary universities by means of expounding the establishment and perfection of the property right of the juridical person of the universities, the intellectual property, the education property right of the educated and the education right of the citizens.

Key words:the property system of contemporary universities,the property right of the juridical person,intellectual property,the education property right

The distribution feature and its evolution of the development room of the Private Enterprises

Lin Minshu,He Dongwei(115)

By analysing the character of the distribution,the evolution trend and the relevant reasons of the private enterprises since the reform and the opening-up,the writer maintains the concept that in its early development, the private enterprises, especially the manufacturing business, lay in the townships because the cost and policy are of critical importance at that time.With the upgrading of the private enterprises,private enterprises are moving to the central cities for the advantages of technology,talents and modern service industry.Private enterprises are transferring to the central cities,this will change the development of the private enterprises and distribution.

private economy,township enterprises,upgrading transformation

M echanism of the Collection of Iindustries:a Com prehensive Analytic Frame

Li Jinghai,Chen Xuemei(128)

Abstract:Spacial collection of the industries is worldwide economic phenomena and a geographical feature of the economic activities.Two important dimensions for the economists to explain this phenomena are the initial conditions and the historical reasons.Meanwhile,neither of them can make reasonable explanation that the process of industrialization and specialization is the result of personal decision.Social capital can compensate for this flaw, providing abundant explanation for subject of the economy,industrial collection and regional economy.The basic reason for the collection of the industries lies in the the local initial condition,the historical reasons and social capital。

Key words:collection of the industries,basic reason,initial condition,historical reasons,social capotal

On The establishment of the property system of contem porary universities

Lan Junrui(157)

F4

A

1007-905X(2011)04-0115-07

2011-03-20

1.林民书(1960— ),男,福建福清人,厦门大学经济学院教授,博士生导师,主要研究方向为企业理论、区域和产业经济学;2.贺东伟(1983— ),男,陕西西安人,厦门大学经济学院博士研究生。

责任编辑 姚佐军

(E-mail:yuid@163.com)