以乌兰格木为母本的中蒙沙棘杂种F1表型性状分离规律研究

段爱国,张建国*,罗红梅,李健雄

(1.中国林业科学研究院林业研究所 国家林业局林木培育重点实验室,北京 100091;2.中国林业科学研究院磴口沙漠林业实验中心,内蒙古磴口 015200)

沙棘 (HippophaerhamnoidesL.)属胡颓子科沙棘属植物,是一个具有重大生态价值和经济潜力的灌木树种,在我国北方干旱和半干旱地区极具栽培价值,是营造防风固沙和水土保持林的先锋树种[1-5]。Rousi曾把沙棘属植物分为3种9亚种[1],我国学者廉永善等则划分为6种12个亚种[3],其中分布面积最大的为中国沙棘亚种 (HippophaerhamnoidesL.subsp.sinensis Rousi)。作为我国乡土树种,中国沙棘对原生境条件适应性强,果实等营养保健价值良好,水土保持、防风固沙等生态效益显著[6,7],但因其产果量低,枝刺多,影响群众的栽植热情;而蒙古沙棘 (H.rhamnoidesL.ssp.MongolicaRousi)的一些引进品种或自选品种,具有果大、皮厚、柄长、无刺、产果量较高等优良性状,但对于我国三北地区较低纬度的广大区域并不适应,栽培难度大[8]。因此,培育具有生态适应性好、高产、果大、刺少等优异性状的生态经济型沙棘杂交新品种是我国沙棘遗传改良的重要研究目标[9,10]。

乌兰格木是蒙古主栽沙棘品种,属蒙古沙棘亚种 (H.rhamnoidessubsp.Mongolica),由中国林科院林业所于1989年从蒙古引进,该品种无刺或少刺,果大,产量高。全国区域化试验结果表明,乌兰格木在我国高纬度区域极具栽培价值[11]。鉴于此,本文对1998年设置于内蒙古磴口县中国林科院沙漠林业实验中心的以乌兰格木为母本的中蒙沙棘杂交子代选种群体进行了调查,以期掌握蒙古沙棘亚种为母本的中蒙沙棘杂种F1表型变异规律,为生态经济型优良沙棘新品种选育提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 杂交材料与试验设计

杂交母本材料为乌兰格木实生苗子代中选出的优良单株[15]。父本为中国沙棘种源试验中选出的优良种源丰宁的优良单株,丰宁中国沙棘具有生长量大、早熟、产量稳定等优良特性。为充分利用沙棘风媒传粉特点,于1994年在中国林业科学研究院沙漠林业实验中心约2hm2中国沙棘优良种源试验林的中心部位定植了乌兰格木实生苗子代中选出的优良单株 (母本)20余株,苗龄为2a。试验林周围10km范围无其他沙棘林。定植的优良单株1996年开始结果,选取了3个结实量比较大的单株进行果实采收,编号为C6、C10、C16,获得的杂种于1997年春分别播种,1998年定植。定植株行距为1m×3m,其中C10共定植76株,保存68株;C6共定植37株,保存30株;C16定植15株。试验林周围设两行保护行。由于C16定植株数较少,不用于杂交子代性状分离规律研究,仅供优良杂种单株选育之用。

1.2 指标测定

当试验林达7年生时,测定每一杂种单株株高、地径、冠幅 (东西、南北两个方向平均值)等生长指标。叶片测定长度、宽度,每个杂种单株随机抽取30个叶片,计算平均值。棘刺数随机抽取10个2年生枝条,计算平均值。果实形态指标主要测定纵径 (mm)、横径 (mm)和果柄长 (mm),具体为每个杂种随机抽取100粒果实,全部测定每一粒纵径、横径和果柄长,然后计算100粒的平均值。

2 杂种F1主要表型指标变异分析

2.1 杂种F1生长性状变异规律

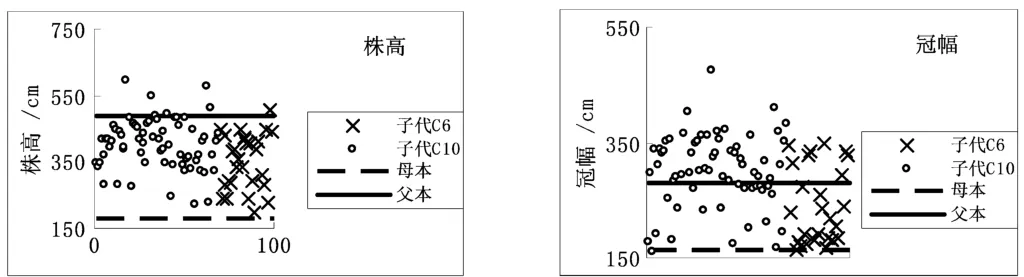

生长指标是植物个体生态适应能力的有效评判指标。表1为蒙古沙棘与中国沙棘两个亚种间杂种F1表型性状变异情况。从表1可看出,以乌兰格木为母本、中国沙棘优良种源丰宁为父本的杂种F1生长指标株高、地径、冠幅、主稍长及新稍长均存在较大幅度的分化,其中,株高、地径与冠幅生长量均值均明显高于母本乌兰格木;7年生当年主稍长、新稍长均值均介于父母本之间,家系C10平均生长量与母本相近,C6则处于父母本平均值左右。杂种F1地径、冠幅、主梢长、新稍长变化范围最小值要低于母本,最大值则接近或超过父本,而对于株高,C10、C6两个家系F1所有单株生长量均高于母本乌兰格木,最高单株生长量甚至高于父本中国沙棘。结合图1还可以发现,除少量单株外,F1群体株高相对均匀地分布于父母本之间,而大量单株的冠幅超过父本中国沙棘。这一结果表明,杂交明显提高了引进大果沙棘乌兰格木的生长能力,且中蒙沙棘亚种间杂交子代群体生长性状存在超亲现象。生长指标的分化为筛选适应性强的优良杂种单株提供了理论与物质基础。

表1 中蒙沙棘杂种F1代生长、种实性状表型变异情况

续表

图1 C10、C6两个家系及父母本株高与冠幅生长量分布比较

2.2 杂种F1棘刺数量变异规律

棘刺数量的多少是沙棘的一种生态适应性特征,更是沙棘良种的一个重要经济型指标。从表1可知,以蒙古大果沙棘品种乌兰格木为母本的中蒙杂交子代2年生枝棘刺数具有相当大的变化范围,C10、C6家系的2年生枝棘刺数变化范围分别为1~5个、0~5个,远远低于父本中国沙棘。由图2可看出,两个F1群体2年生棘刺数大多为2、3或4个,其中C10家系分别有4.35%、30.43%的单株的2年生棘刺数为1个、2个,占群体总株数34.78%,C6家系分别有6.45%、9.68%和22.58%的单株的2年生棘刺数为0个、1个、2个,占群体总株数38.71%。这一结果表明,蒙古大果沙棘乌兰格木与中国沙棘进行杂交后,极大改良了中国沙棘棘刺数性状,且一定比例的子代单株的棘刺数接近母本乌兰格木,为少刺或无刺单株选择奠定了良好基础,有利于降低沙棘果实采收的难度。

2.3 杂种F1果实、叶片性状变异规律

图2 C10、C6两个家系及父母本2年生枝棘刺数分布比较

果实性状是沙棘最重要的经济指标。从表1可知,两个F1群体各单株间果实大小指标果实纵径、果实横径、果柄长均存在一个变动范围,部分单株的果实纵径、果实横径、果柄长低于果小、果柄短的父本中国沙棘,但亦存在部分单株果实纵径、果实横径、果柄长要高于果大、果柄长的母本乌兰格木,表明杂交子代的果实性状指标出现了明显的分化现象。果实纵径对果实大小具有很强的指示性,结合图3可以看出,多数子代单株果实纵径超过了父本中国沙棘,表明杂交能明显改良父本中国沙棘果实性状;个别单株的果实纵径超过了母本乌兰格木,表现出超亲现象。这种现象为筛选有利于手工精细化采摘的长果柄大果杂种无性系提供了物质基础。

从果实形状来看,两个F1群体各单株间果形变化亦较大,按张建国提出的划分标准[7],两个杂交子代果实均具有多种形状。结合图3可以看出,C10家系群体同一果形的单株数表现为圆形>卵圆形>扁圆形,C6家系群体同一果形的单株数表现为圆形>卵圆形,且圆形为两个F1群体的主要果实形状。

沙棘叶富含黄酮,经济利用价值前景广阔。从表1可知,两个F1群体各单株的叶片长、宽及长宽比均出现明显的变异。杂种单株叶片长度均低于母本乌兰格木,C10家系中的近半数以及C6家系中的大多数单株叶片长度均要高于父本中国沙棘;杂种子代中的绝大多数单株的叶片宽度要小于父母本;两个家系中绝大多数单株的叶片长宽比均高于父本中国沙棘,但多数单株小于母本乌兰格木。

图3 C10、C6两个家系及父母本果实纵径及果实纵横径比分布比较

2.4 杂种F1表型指标变异程度比较

从表1可知,中蒙杂交F1群体各表型指标变异程度具有很大的差异。家系C10各表型指标变异程度由大至小依次为2年生枝棘刺数、主稍长、新稍长、地径、冠幅、果柄长、株高、叶长宽比、叶宽、叶长、果实纵径、果实纵横径比、果实横径。家系C6各表型指标变异程度由大至小依次为2年生枝棘刺数、新稍长、地径、主稍长、冠幅、株高、果柄长、叶宽、叶长宽比、叶长、果实纵径、果实横径、果实纵横径比。可以发现,2个家系13项表型指标变异大小的相对排序基本一致,均表现为2年生枝棘刺数变异程度最大,其次是单株生长量,包括主稍长、新稍长、地径、冠幅和株高,而单株生长量变异程度要普遍高于叶片性状,除果柄长变异程度稍高于叶片性状外,果实其它性状的变异程度均低于叶片生长性状。表型指标变异程度的这一排序结果表明,以蒙古大果沙棘乌兰格木为母本的中蒙沙棘杂交能使子代在棘刺数、生长量方面产生较大的分化,为基于母本优良性状,在子代中选出生长量优于母本的杂种单株提供了良好的选择基础;而果实性状变幅较小,则一定程度上表明这一杂交亲本选择方式有利于子代经济性状的稳定。

2.5 沙棘杂种F1雌雄分化

从F1代雌雄株的分离比例看,家系C10共定植了76个单株,保存68株,雌雄比例数为38∶30。家系C6共定植了37个单株,保存30株,雌雄比例数15∶15。从雌雄比例看,杂种F1代似乎呈1∶1的关系。由表2可知,2个杂交F1代群体雌雄分离卡方检验概率P值均大于0.05,说明实际值与理论值的差异不显著,实际值与理论值是相符合的,这表明以蒙古大果沙棘乌兰格木为母本的中蒙沙棘杂交F1代雌雄分化性状符合孟德尔自由组合规律,即符合1∶1的比例。

表2 中蒙沙棘杂种F1群体花性分离情况

2.6 杂种F1果实颜色分化

试验发现,家系C10果实颜色出现分离,出现了红果类型,共有4株,其余均为黄色和橘黄色类型,红果比例为5.88%。家系C6中未出现红果类型。实际上我们在野外对中国沙棘、中亚沙棘和蒙古沙棘的调查中,也发现了一定数量的红果类型,但在种群中所占比例非常小,其原因可能是沙棘控制红色的基因为隐性基因,自然杂交过程中由于隐性基因重合,导致红果类型表现出来。由于这种果色性状的可遗传性,杂种F1代果色的分离,为观赏类或可能的特殊品质类优良杂种选育提供了可能。

2.7 杂种F1果实果蝇危害率统计

从果蝇对果实危害率看,家系C10果实危害率达到25%以上的雌株有27株,占总雌株38株的71.05%,而家系C6果实危害率达到80%以上的株数为14株,占整个雌株15株的93.33%。这一定程度上表明,家系C6对果蝇危害的抗性显著低于家系C10。从抗性选育角度看,从家系C6中选择优良杂种的几率比较小。

3 结论

沙棘杂种子代性状存在严重的分化。通过对以蒙古大果沙棘优良品种乌兰格木2个实生优株为母本、中国沙棘优良种源丰宁优良单株为父本的杂种F1群体性状分化的研究,发现杂种F1代棘刺数、生长量、果实及叶片等指标的13个表型性状均存在不同程度的分化;杂种F1代群体株高均高于母本乌兰格木,棘刺数均低于父本中国沙棘丰宁优株,冠幅、地径、果实纵径等其余11个性状则均同时表现为高亲、低亲现象;杂种F1代群体不同表型性状的分化程度具有很大差异,总体表现为棘刺数、生长量、叶片、果实等性状的变异程度依次降低。这种分化规律表明,以无刺、低生长量、大果的蒙古沙棘良种为母本,以多刺、高生长量、小果的中国沙棘良种为父本的中蒙沙棘杂交,能使F1代在株高、棘刺数两个性状上取得最为显著的整体改良效果,且这种杂交方式对棘刺数、生长量方面的性状具有更为强烈的影响。

以蒙古大果沙棘乌兰格木为母本的中蒙沙棘杂交F1代雌雄分化性状符合孟德尔自由组合规律,F1代雌雄比例约为1∶1。如以果大、生长量高、果柄长性状等为选育目标,可以发现,以蒙古大果品种乌兰格木为母本的中蒙沙棘杂种F1代群体均具有超亲现象,且该现象在中蒙沙棘亚种间或亚种内杂交试验研究中普遍存在[2,4,12,13],这为选育生态经济型优良杂种提供了可靠的理论与物质基础。红果类型的存在及杂种F1代果蝇危害率的差异,亦为如观赏类、抗虫类等专用型沙棘良种选育提供了可能。

生态经济型沙棘优良杂种选育是一个既重视生长性状如株高、地径、冠幅等生态适应性指标选育,又重视经济性状如棘刺数、果实大小等重要经济指标选育的多目标、多性状综合选择工作。本试验以两组中蒙沙棘杂交组合子代群体为研究对象,初步分析了以蒙古沙棘亚种优良品种为母本的中蒙沙棘杂种子代群体的表型多样性,可为生态经济型沙棘新品种的选育路线提供参考。

[1]Rousi A.The genus Hippophae L.A taxonomic study [J].AnnalesBiotaniciFennici,1971,8:177-227.

[2]黄铨,于倬德 .沙棘研究 [M].北京:科学出版社,2006.

[3]廉永善,陈学林 .沙棘属植物的系统分类 [J].沙棘,1996,9 (1):15-24.

[4]张建国 .沙棘属植物育种研究 [M].北京:中国林业出版社,2010.

[5]赵汉章,朱长进,徐永昶,等 .沙棘种源试验研究 [J].林业科学研究,1992,5 (1):14-20.

[6]陈学林,廉永善 .沙棘属植物的分布格局及其成因 [J].西北植物学报.1994,14 (6):105-110.

[7]黄铨,佟金权 .中国沙棘的表型结构与种群变异[J].林业科学研究,1993,6 (2):175-181.

[8]张建国 .大果沙棘优良品种引进及适应性研究[M].北京:科学出版社,2006.

[9]张建国,罗红梅,黄铨,等 .大果沙棘不同品种果实特性比较研究 [J].林业科学研究,2005,18 (6):643-650.

[10]黄铨 .沙棘的杂种优势及其利用 [J].国际沙棘研究与开发,2004,2 (3):27-32.

[11]张建国,黄铨,罗红梅.沙棘优良杂种选育研究[J],林业科学研究,2005,18 (4):381-386.

[12]单金友 .大果沙棘杂交后代主要遗传变异性状研究 [J].国际沙棘研究与开发,2008,6(4):14-17.

[13]金争平,邰源临,温秀凤 .“俄×中”沙棘杂交子代优良雌株选择 [J].国际沙棘研究与开发,2010,8 (2):3-6.