相濡以沫

王悦阳

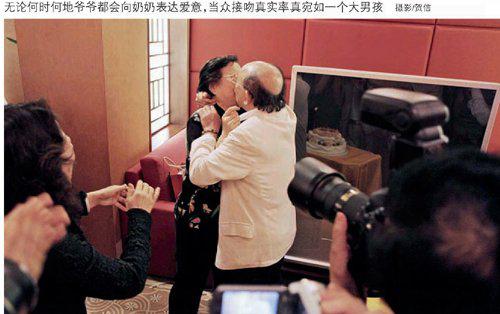

“老伴从来不过问我的事,而我心里反倒增加了责任;老伴从不看我在做什么,那么我做的就要使她放心;老伴从不干涉我去哪里,我就该步步踏正;老伴却很在意我跟哪种人来往,这我也是非常地小心。夫妻关系呵,就好比是杆秤,丈夫是秤纽,妻子是秤砣,砣和纽的远或近,反映的不是疏或亲,而是衡量出这杆秤承负的能有几多重。”连环画艺术泰斗贺友直先生在一张他与妻子谢慧剑女士的合影上题下了这段话。

照片上,在老画家那“一室四厅”的狭窄空间内,贤惠善良的谢师母端坐在老式藤椅之上,身上还围着做饭时穿的围裙,60多年过去了,却一如新婚时那般,充满信任与关爱地望着自己的丈夫。而在那张饭桌上架起一块木板,曾经描绘了无数精彩形象,被誉为“白描大师,故事圣手”的贺老,正运起自己的如椽之笔,为心爱的妻子写真描影。照片虽小,伉俪情深,令人观之无不感动不已。

如果说“每个成功男人的背后必定有一个好女人”,那么谢慧剑女士无疑是贺老最得力的贤内助。贺夫人在圈内的名气很大,同辈人习惯叫“阿嫂”,晚辈则尊称为“贺师母”。不仅因为她是大师的夫人,更因为她的淳朴勤劳、平易近人与过人智慧而赢得了所有人的尊敬与喜爱。

熟悉贺友直的人都知道,贺老家的饭菜是出了名的精彩。以至于要想请贺老吃顿饭,可不是件容易事,并不是老先生架子大,谢绝的原因很实在:“厨师烧的小菜,没有我家主婆烧得好。”的确,贺师母烧得一手宁波“好下饭”(好小莱)。不仅口味地道,还会根据时令变化,翻出多种花样,咸菜卤烤花生、新风鳗干、透鲜虾酱、红膏咸蟹……普通的原料,经师母巧手烹调,尽显“甬江派”特色:异香扑鼻、色彩鲜艳,盛放在小碗小碟里,酷似贺老作画的颜料碟子,不要说吃,就是看看,足以使人馋涎欲滴。佳肴之外,贺师母还不忘热好黄酒,贺老一杯在手,百事无忧,堪称一天伏案劳作之余最享受的时刻。

别看老夫妻感情甚笃,偶尔脸红斗嘴也不是没有。正如贺老本人所说的那样:“年轻时吵架,由于血气方刚;中年时争吵,是由家政引起的‘路线斗争;老年时争执,是因为各自都想改造对方,其实十有八九都是为细微小事。”每每说起自己的“和妻法”,贺老总是颇为自得:“阿拉宁波人有种说法:怕老婆的男人会发财。我们夫妻几十年,争争吵吵也是难免的。不过争吵过后,总归是我姿态高,先落篷。年轻时,往往以小孩来做法宝,趁机转弯:‘喏,阿囡,让姆妈抱抱。老婆怀抱孩子,气消一半。”说到此处,贺老话锋一转:“孩子大了,怎么办?喏,我以抹布做法宝,具体办法是:估计老婆快要下班回家时,我煞有介事,拎块抹布在地板上瞎擦,算是在做家务。老婆进门,先是一愣,然后开口嗔道:‘十三点。这下好了,一切烟消云散,饭桌上又有好小菜、热老酒了。”说罢,哈哈大笑起来,“这又是宁波人的一种做法,在老婆面前要会装小花脸。侬会口伐?”

患难夫妻,相濡以沫

出生在宁波的贺友直,总是自称“我自民间来”。干过小工,做过教员,还当了几个月国民党的青年军,受过冻、挨过饿,更因在当学徒时忘带防疫证,被日本鬼子扇过一个巴掌……前半辈子真是颠沛流离,苦不堪言。而祖籍宁波的谢慧剑出生在上海一户普通人家,为了生计,很小就在一家锡纸厂做工。说起来谢贺两家还沾亲带故,谢慧剑的堂兄恰好是贺友直的姐夫,两人因此得以相识,并在抗战胜利后的第二年,正式谈起了恋爱。

当时的贺友直是上海滩一个标标准准的落魄穷小子,没有正式职业,就凭着不差的美术功底时不时画些商标糊口。至今人们问起贺师母如何得以“慧眼识才”,谢慧剑总是微微一笑:“贺友直虽然穷,但是有志气。姐夫开着家小厂,要他去坐着领一份薪水,他就是不肯吃闲饭,认为很丢脸。我们宁波人有句话:穷人志气高,不好也会好。就凭这一点,我不顾家人的反对,和他好上了。”不久,锡纸厂关了门,贺友直也彻底失了业,就在这万般艰难的情况下,这对怀有梦想的年轻人最终决定组织起自己的家庭。

“婚礼很简单,在四马路大西洋吃了一顿茶点。没聘金没首饰但总要有个礼,双双议定就买两件衣料。头天看中,第二天去买,但待店员一剪刀裁下两件,却只有够一件的钱。幸亏她通情达理,没有由此吹掉。”贫贱夫妻,唯一的依靠就是互相信任与扶持。贺友直回忆起当初的婚礼,苦涩中更多的是对妻子的感激。夫妻们的新家在大吉路福昌里,是一间简陋的草屋,原是煤球厂堆放杂物之处。生活虽然安定了下来,可开门七件事,件件要花钱,那个年代“金圆券”等同废纸,百业凋零,真是一支笔难糊两张口。

为了度日,不得已甚至还借起了高利贷,“头一次借的数目约摸只够买一双皮鞋,后来付一天的利息足够卖一套西装毛料了。”贺友直至今清楚地记得这笔为数不菲的高利贷,一直到了1956年才还清。一旦告贷无门,也就意味着断炊之日。有一次真是到了一粒米都不存的地步,夫妻俩商量只能步行从国货路一直走到西宝兴路朋友家求食。当时,谢慧剑已然怀有身孕,挺着大肚子,这段漫长的路程走得倍觉艰难。

“交不起电费,电线被剪断。买不起煤油炉,夜里给孩子喂奶只好点蜡烛加热。”贺友直曾经在《画自己》一书中描写过当年的窘迫与困顿,“人穷到极顶的时候,真的会生出极无聊的念头,走在路上向往能捡到皮夹子。心里更是一片空白,面对五颜六色的世界,看出去的感觉却是灰蒙蒙的,犹如梦中所见的一般。”别人家欢欢喜喜过年,年三十那天贺友直却从早到晚奔波在外,就为了赚一点买小菜的钱。可钱到了手里,小菜场早已收摊了,万般无奈,只能买两罐“梅林扣肉”,也算是吃肉过年了。“人家欢欢乐乐过大年,我们却只能关起门来相对哭泣。”

大风大浪,不离不弃

直到1949年以后,夫妻俩的日子这才渐渐有了转机。贺友直凭借着自己的努力与天赋,考上了“连环画工作者学习班”,毕业后进入国营出版社担任连环画创作干部。而谢慧剑则积极投身到社会工作中,参加了妇女联合会的各项活动。里弄、街巷成为她展示才华的舞台,虽然没有一分钱的收入,却照样干得热火朝天,意气风发。在丈夫的支持下,原本没有多少文化的谢慧剑还报名上了夜校,一直读到初中毕业。

到了1956年,贺友直总算定下了每月104元的工资标准,这个数目在当时属“文艺10级”,不高也不低,家庭生活也随之好转了不少。不仅搬入了巨鹿路的新家,还雇用了一位保姆照顾两个小孩,甚至长期订着两大瓶牛奶。搬入新居后,谢慧剑本想找一份正式的工作,谁知不多久派出所户籍警就找上门来,希望能干的她继续留在居委会服务。有趣的是,当年的贺师母,算得上政治积极分子。大跃进时提倡解放妇女劳动力,谢慧剑第一个动员小保姆外出工作,不仅保留保姆的工资,还带头全家吃食堂,减轻负担。尽管在工作上成绩斐然,但每逢评先进、申请入党,却怎么都轮不到贺师母。直到1983年退休那年,要强的她才了解到,原来当年是因为丈夫曾当过国民青年军等一些“历史问题”,这才使她也受到不公正待遇。就在退休那天,谢慧剑一声不吭地悄悄退回了好不容易等到的入党志愿书。

遭遇最惨就莫过于“文化大革命”了。贺友直长期遭受不公正待遇,甚至被关进“牛棚”隔离审查,工资被停发,家里五个小孩加一个大人按每人每月15元的标准发放补贴。此时,无论是政治上还是经济上,谢慧剑都陷入困境。曾经她是一个受人尊敬的里弄干部,如今却成了他人背后指指点点的对象,她强忍泪水,一面坚持工作,一面用那仅有的90元精打细算,维持一家开销。“贺友直只拿11元基本生活费,他还从牛棚里传出口讯,每月22元的房租不能欠,不然一家要被扫地出门。剩下那些,我就分别装在一个个小袋子里,每个标上日常必须消费的项目。有时手头困难,不得已只好东挪西换,自己骗自己而已。”更雪上加霜的是,不久三个子女还被分派“上山下乡”,儿行千里母担忧,甚至坚强如贺友直,在送别最心爱的16岁小女儿时,都忍不住流下热泪。

即使如此,当“造反派”趁机向谢慧剑施加压力,要她亲自揭发丈夫的“问题”时,谢慧剑斩钉截铁地说:“贺友直以前的历史问题我都清楚。如果他有问题蒙蔽了我,我和他离婚;如果还是他当青年军这件事,我依旧是他老婆!” “我被关近两年,没产生过自杀的念头,就因为她这句话,还有想念几个孩子,这才给我活下去的勇气。” 贺老回忆起此事,不觉老泪纵横。不仅如此,每每探望在“牛棚”里的丈夫时,谢慧剑总是变着法儿做些好吃且耐久放的菜改善伙食。“有次老伴来时带进一罐辣酱,吃饭时打开受用,一入口感到这罐辣酱不寻常,不是猪肉的,经品辨原来是鸡肉做的。家里已度日艰难的了,她还要如此关切我,真是吃在嘴里酸在心上。”

结束审查,贺友直回到久别的家中,迎来的不仅是全家人开心的笑容,更有妻子早就准备好的热酒小菜,“虽然那时我仍属审查对象,但终究是回到家了,同亲人生活在一起的了,有了天伦之乐、家庭的生活情趣了,怎会不开心?这顿酒,喝得极舒心也很过瘾。其实做人图的什么,唯尊严和自由耳!”

认识自己,知足常乐

白头欣逢艳阳天,阴霾过去之后,贺友直迎来了自己事业的新高潮,不仅画了大量诸如《十五贯》、《白光》、《皮九辣子》、《小二黑结婚》等中国连环画史上的经典之作,更作为中央美术学院新成立的年连系研究生导师,来到全国最高等学府任教。而贺师母也从里弄工作的岗位上退了下来,全身心照顾、陪伴自己的丈夫。这对相濡以沫了半个多世纪的恩爱夫妻走过了大江南北,更走出国门,到新加坡办展演讲,赴德国海德堡大学教一群“洋学生”画画,更将足迹踏上了法国昂古莱姆高级图像学院,在当地连环画博物馆门口的广场上做了一块写有贺友直大名的地砖永久安放……

在上海,贺家更是当年一帮诸如韩敏、汪观清、郑家声等连环画坛老兄弟们的聚会地,“阿嫂”谢慧剑的小菜,不仅引得华君武、丁聪等友人驻足,也吸引了后辈谢春彦等人的亲睐。贺友直在自己住了整整半个多世纪的老房中,享受着友情,享受着亲情,更享受着浓浓的夫妻之情。贺家的住房小是出了名的,原本只有30平方米的房间被戏称为“一室四厅”——客来做客厅,吃饭是餐厅,餐桌上搁起一块木板就成了画室,晚上帘子一拉,就成了卧室。好不容易这几年搬走一位邻居,贺老耄耋之年这才有了一间10平方米左右的小画室作为工作间。但老夫妻们并不以为苦,“说实话谁不想住得好一点?了解我的朋友说是我的心态好,我也会说‘屋宽不如心宽,但是不管人家怎么评说,我对自己还是明白的,我就是画连环画的料。”

尽管被赞誉为艺术大师,可贺友直却坚称自己是一个“大俗人加匠人”,放着能轻松赚钱的中国画不画,坚持在线描艺术的天地里耕耘。这些年来,贺老转而画了大量风俗画,为老上海的市井生活,做出属于“贺家样”的独特风貌与情趣来。这一切,都源自于贺老一双善于观察的眼睛,以及长期以来生活于俗世之中的一颗大爱之心。“我们画画的人毕生追求的就是发现和区别,没有发现就没有创造,没有区别就没有独立性。跟人家一样,缠在人家队伍里,没啥意思。”贺友直认为自己算是个明白人,只有明白了主观、客观与事理,才能明白自己。一旦对自己有了清醒的认识,遇到任何不顺心的事就都可以摆脱了,这也就是所谓的“知足常乐”。

2009年12月,中国美协致电贺友直,将授予其终身成就奖。考虑到年事已高,贺老本想不赴京领奖。可得知消息后的谢慧剑听了马上发急:“当年你的《山乡巨变》获得全国连环画评比一等奖,却因为种种原因不允许你去北京领奖。这次获奖是多么难得,也可能是你一生最重要的一个奖,为啥不去?一定要去!”贺老听夫人说得在理,于是在老伴、女儿的陪同下,冒着零下14度的严寒赴京领奖。这座奖,也正是夫妻二人一辈子患难相守的最好见证。

今年年底,在北仑新碶小学,90岁的贺友直与老伴一起,将年初获得的“上海文艺家终身荣誉奖”10万元奖金全捐赠给了家乡贫困学子。“新碶是我的家乡,新碶小学是我的母校,今天,我回到家乡回馈母校,希望同学们可以相亲相爱,努力学习,成为社会的栋梁……”在助学金发放仪式上,自幼失学的贺老抚今追昔,声音哽咽。耄耋之年,老人想得最多的,不是自家并不十分富裕的生计,也没有想到给子孙留下多少字画,而是尽自己的力量回馈社会,让更多的年轻人少吃点自己当年受过的苦。

这些年,贺老陆陆续续将自己历年来的精品创作逐一捐赠给了上海美术馆、国家美术馆、上海历史博物馆以及家乡北仑新碶等地,并在北仑建造起了“贺友直工作室”,不计报酬多次为喜爱绘画的年轻人授课。“我和贺友直都是出身平民,经历过生活的艰难困苦。比比过去,我们对现在的生活已经很满足了。贺友直一生追求的就是艺术,他一直在思考画什么,怎么画。他画出来了,当然可以去卖钱,可他绝不会收下钱再去画。就拿这些年捐赠的作品来说,这是要夫妻俩同时签字同意的。我理解贺友直的心意,所以毫不犹豫就签了。贺友直的画,能够陈列在艺术馆里,让所有喜欢他艺术的人都能看到,我们真的很高兴!”说到此,谢慧剑脸上充满着喜悦与满足。

——写给我们亲爱的师母