预算修法:进步与缺憾

预算修法:进步与缺憾

/王毕强

对1994年出台的预算法进行修订是久议之题,法律滞后于现实已是共识。2011年12月底,十一届全国人大常委会第二十四次会议审议了预算法修正案(草案)。蹉跎十余年,中国的预算制度改革终于迈出了实质性的一步。专家建议,预算法修改,需要把预算“组织法”扭转为预算“权责法”,成为人大约束政府行为的法。

全口径细化预算

富兰克林有句名言:人的一生有两件事是不可避免的,一是死亡,一是纳税。我们可能什么都不是,但肯定是一个纳税人。公共预算资金无一例外来自公众的贡献。那么,政府怎么花这些钱的,就应当让民众知晓。事实上,政府预算“遮遮掩掩”和模棱两可,一直广受诟病。

“现在,我们的财政收入不是都纳入预算的,有预算内的,也有预算外的。像政府性基金收入,很大一块,包括了各种收费,甚至包括去年3.1万亿的土地出让金在内,这都没有纳入预算。还有国有资产经营性收入也没列入预算,不是财政收入,更谈不上预算监督了。”2012年的人代会上,全国人大法制委员会副主任委员刘锡荣在审议全国人大常委会工作报告时呼吁,财政收入要全部纳入预算,以确保预算的完整性。

据中央党校政策研究室副主任周天勇测算,2010年中国政府实际总收入约15万亿元,其中已纳入预算收入的财政收入8.3万亿元,未纳入预算收入的其他收入约6万亿元,包括土地出让收入、发行彩票收入、探矿权和采矿权拍卖收入、收费和罚款收入,以及烟草利润等。

预算全口径被视为本次修法的一项重要突破。此次国务院提交的《预算法修正案(草案)》(以下简称草案)第一条原则就是,增强预算的科学性、完整性和透明度。而现行预算法只对主要来源为税收的政府公共预算进行了规范,政府的其他收支均不需要经过各级人大的审议和监督。

在全国人大财经委副主任委员高强看来,现行预算法对预算公开缺乏明确规定。

记者了解到,全国人大财经委和人大常委会预算工委曾提出,政府从2011年开始将非税收入纳入预算,从2012年开始提交全国国有资本预算、试编社会保障预算,并从2012年起向全国人大报告地方土地出让收支情况。

全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,只有全覆盖的预算才能加强监督。政府性基金预算、国有资本金预算和社会保障预算,都会在2012年以及草案审议通过之后,全部纳入到预算的监督范围之内。

不过,国务院此次提交草案中并没有明确规定上述收入如何纳入预算,学者们认为,这将削弱预算全覆盖的可操作性和执行力度,也不利于各级人大履行预算监督职能。

有关专家建议,此次修法应明确怎样处理政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障预算的关系。国有资本经营预算的用途不应以提高国企效益为主,应主要用于改善民生和社会保障领域。将政府性基金预算纳入预算收入,也不等于承认各种政府性收费的长期合法性。还应建立以公共预算为主的预算制度,政府除税收以外的其他收入都要逐步减少。

除了预算全口径之外,另一项改进是预算编制方面更加细化。

政府预算收支科目依次分为:类、款、项、目。现在的政府预算基本上只编制到类,如文教有多少,农业有多少,即使是细化到了第三级的“项”,以中央政府预算为例,各“项”中仍有很多预算都是数以几百亿元计的固定资产投资。人大在审议政府预算时并不知道这些钱具体用到了什么地方,更谈不上有效监督。

其结果必然是,让人大的预算审批和监督流于形式,而政府则可以随意支配手中的资金。此外,由于中央和地方在财权和事权上的不匹配,地方在资金上相对匮乏,加之以项目型为主的转移支付制度,地方政府要上马一些项目,就需要找中央批项目要钱,于是就产生了被广为诟病的“跑部钱进”。

吴晓灵表示,只有细化预算才能最终做到无预算不开支,才能减少“跑部钱进”的腐败和寻租问题。细化预算还能督促各级政府按“五年规划”编制年度计划,滚动发展,减少上项目随意性,从而形成让项目等钱的正常预算路径。

为了改善这些问题,本届全国人大已经要求政府在编制2009年预算时将关于民生、社会发展等重点支出落实到“款”;政府要力争在2012年将中央本级预算重点支出编制到“项”;并于2012年初将中央本级75%的基建项目编入部门预算。

由于现行预算法在客观上造成了预算编制粗糙,往往只有一个框架性的总数,预算款项层层下拨,真正下发到具体使用资金的基层部门时,有时已经到了三季度,这在一定程度上促成了年底突击花钱的问题。

本届全国人大要求政府将转移支付和代编预算的安排支出,除少数特殊项目外,均应在当年6月30日前下达完毕。

预算全口径之后,财政部门的权力会否更大?有学者建议加大对财政部门的监督力度,推进财政体制改革。

但此次提交的草案仅原则性规定,要健全财政管理体制,完善分税制,规范财政转移支付制度,但对最为关键的分税制和财政转移支付的定义、范围、改革具体步骤和操作细节等并未作出明确的规定。又比如地方自主发债权,草案规定,地方政府发债在经地方人大批准后,还须经国务院批准,国务院同时还会对地方发债总额进行控制。这实际上是延续了现行地方政府自行发债试点的政策要点。

将监督落到实处

近些年来,政府的财政收入高速增长,“三公”消费居高不下,同时用于基本民生和社会公平的财政支出依然滞后,一些地方政府的基本财政支出也无法保障。有专家表示,现有预算制度的突出问题在于预算的规范和监督,而不是进一步赋予政府更多的预算权力。

预算公开是公众参与、监督预算的重要途径,也是约束政府行为的有效手段。但在全国人大财经委副主任委员高强看来,现行预算法对预算公开缺乏明确要求。

全国人大常委会在预算公开方面做出了一些努力,要求中央和地方政府在预算批准后15日内向社会公开,并逐步向社会公开部门预算。2011年98个中央政府部门向人大提交了预算案,其中90个部门向社会公开了部门预算。

草案规定,除涉及国家秘密的内容外,各级政府和各部门的预算、决算都要依法向社会公开。

北京大学法学院教授刘剑文肯定了本次预算修法在预算公开方面做出的改进。但他认为,草案中规定了预算中涉及国家秘密的内容不予公开,这就需要对“国家秘密”进行尽可能明确的限定。公共财政不需要保密的就尽量不要保密,不能以国家秘密为由抗衡预算公开。

同时,预算公开的内容应尽量细化到预算案的具体款和项,在写法上应让中等文化水平的公众都能读懂预算报告,这样才能起到监督政府财政收支的作用。“这几年政府在财政预算完整性、精细化和透明度方面做了大量工作,但是离公众真正能够彻底看清楚政府的钱从哪里来,每一笔钱都花到哪里去,花的效益怎么样还有很大的差距。”吴晓灵表示,这些都有待于今后进一步深化改革来完成,也有赖于人大不断发挥审查和监督功能。

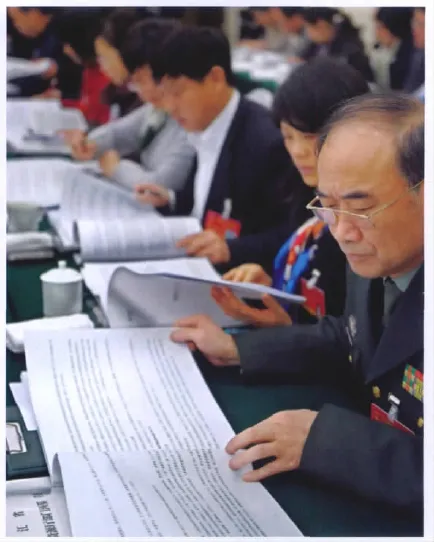

由于缺乏充足的审议时间,厚厚的一大本预算草案,往往令许多人大代表看不出“门道”。

据悉,草案对严格预算执行,规范预算调整,完善预算审查监督作出了规定,但对人大预算审议的时间,预算审议和监督的复议制度,以及人大预算工作部门的机构、职责、人员组成等尚未进一步明确。

《非熔化极气体保护焊》课程属于操作类课程,有很多技能点需要讲解,因此对于知识点主要采用录屏的方式,而技能点主要采用拍摄焊接操作微课,重点突出操作要领和注意事项。同时,增加企业案例、拍摄生产现场录像,增加学生企业工程经验;修改完善自编教材《非熔化极气体保护焊》;收集课程教学素材,如专业书籍、资料、标准、图片(设备、产品、试件)、教学案例库、教学辅助资源等;完成课程每个任务的在线自测。

而按惯例,厚厚一本预算草案通常是在人大开会当天发给人大代表,部分代表连看都看不完,更不要说提出有针对性的审议意见。

有人大代表建议,应把预算草案在人大开会审议前一段时间(如提前一个月)下发给人大代表,以便于人大代表研究或者咨询专业人士意见,从而提高人大审议和监督预算的效果。

预算调整也是严肃预算制度的一个重要方面。现实中,政府部门往往会将同一预算大类中的不同科目预算资金随意调剂使用,这不但让预算制度形同虚设,更大的危害则是不能保证本就不多的民生预算资金的专款专用。比如某些地方政府将同属于教育大类的贫困地区校舍修缮预算,挪作建设当地教育部门的楼堂馆所。

因此,学者们指出,草案中应规定政府提出预算调整,必须经人大审议批准后方可实施,并将人大审议的范围扩大到科目间的预算调整。在实际审议过程中,人大如发现预算草案不合理,可以命令行政机关进行调整。

此外,应考虑将预算调整权赋予立法机关,由人大直接调整。未来的重大预决算、政府拨款都应由人大审批,人大机构和人员构成、议事议程也应做出改进。从长期来看,可由人大直接参与,乃至主导预算的编制工作。

除了落实人大对预算的监督职责外,法律责任也是决定修改后的预算法能否得到切实执行的关键。而现行预算法在预算监督和违法行为追究方面缺乏可操作性。

无疑,要使修改后的预算法真正成为有约束力的法律,就必须确定预算相关主体的权利、义务,并对法律责任进行细化,建立可追究责任的问责制度,还要建立预算行政复议等可救济、可诉的法律途径。为此,应加大对预算违法行为的处罚力度,责任人除了承担行政责任,还应根据其违法的性质和程度不同,承担相应的经济赔偿和刑事责任。

“预算法修法标志我国预算法制建设和公共财政管理进入一个新阶段。今后工作的关键是增强法律的尊严和权威,坚持依法理财、科学理财、民主理财,对违反预算法行为严格执法,追究责任。”高强表示。

推进公众参与立法

预算事关每个公民的切身利益,若相关法律草案未公开征求意见就提交全国人大审议,难免会受到部门立法的束缚,造成立法程序上的缺失。

全国人大有关人士表示,草案由行政部门主导起草后,专家学者的参与程度较低。以往的立法经验表明,法律起草部门一般是在起草完成后,再向专家学者征求意见建议。据悉,全国人大常委会预算工作委员会在本次常委会会议结束前一天,即2011年12月30日,邀请了有关学者讨论预算审查等事宜,这被认为是间接为草案征求意见。

高强表示,全国人大常委会将依惯例,在草案审议过程中向社会公开征求意见,并会根据征集到的意见对草案加以修改完善。

近年来,全国人大在立法公开方面已有显著进步。除向公众公开征求审议法律草案意见之外,人大常委会历次会议的主要议程和内容,都会在全国人大官方网站同步公开,并允许人大常委会选定的十余家主要中央媒体旁听、报道。

但记者注意到,在全国人大的官方网站上,本次人大常委会的专题中没有列出预算法修正案(草案)这一重要法案。记者还了解到,本次人大常委会并没有向由其选定的主要中央媒体开放草案的分组审议。

就目前而言,中央主要媒体对草案的报道,仅限于2011年12月26日本次常委会开幕当天转发的新华社程序性通稿的结尾部分。这与同样是本次常委会审议的重要法律案——《刑事诉讼法修正案(草案)》各家媒体铺天盖地的报道,形成了鲜明对比。

天津财经大学财政学科首席教授李炜光直言,目前中国财政预算及其相关领域暴露出的问题,如控制政府规模、压缩政府支出、减轻赋税征收、规范政府财政行为等等,都不是依靠政府的“自我革命”能够完成的,因此预算法的修订,必须在外部强力约束之下进行。而这也正是中国财政制度最为缺憾的部分。“有效的外部约束力存在,才有可能形成对政府及其财政活动的根本性的控制与约束。”

尽管还有不少争议和缺憾,但是只要往前走,就有希望。已经全国人大常委会一审的预算法修正案(草案),能否在之后的审议修改中进一步得到完善,从而发挥其“经济宪法”的威力,人们充满期待。

摄影蔡荣章