城乡人口流动的单向性及其社会经济约束

王宏波,赵晓宇,段莉群

(西安交通大学社会工程研究中心,西安 710049)

城乡人口流动的单向性及其社会经济约束

王宏波,赵晓宇,段莉群

(西安交通大学社会工程研究中心,西安 710049)

改革开放以来,中国城乡人口的空间流动已基本解除了户籍制度的障碍。但流动人口在实现市民身份转变的过程中却又明显地受户籍制度的制约,使得城市人口结构呈现二元化特征。农村居民流入城市和进入城市的农村人变成市民的数量,必然会受到城市资源供给能力的限制,这是不可违背的客观规律。这种制度性的约束,从本质上来讲是社会经济发展不均衡的产物。

城乡人口流动;户籍制度;市民身份;人口结构;社会经济条件

中国户籍制度和中国社会人口流动现象之间的关系是人们关注和研究的重要问题。一般认为,中国的户籍制度严重约束着中国社会的人口流动,这种看法是不够准确的。统计表明,在当代中国有超过1.4亿流动人口存在,所以继续将户籍制度看做城乡人口流动的障碍是不客观的,但是也不能认为户籍制度对人口流动结构没有影响。长期以来叠加在户籍制度上的各种利益功能明显地制约着人口流动的结构和模式。我们的基本看法是,如果考察人口流动的空间特征,人口的空间移动行为,户籍制度基本上不具有根本制约性;如果考察人口流动的社会特征,即人口不仅要空间移动而且要实现身份转变时,户籍制度的制约性又明显地存在着。

分析当代中国的人口流动问题,应当区分两个不同的历史时期:改革开放前和改革开放后。我们重点讨论改革开放以来的中国社会人口流动问题。改革开放以来,中国持续增长的人口流动模式是“由乡村到城市”的单向流动模式。造成这一人口流动模式的根本原因是发展市场经济所导致的中国城乡社会经济发展的不均衡。

一、中国城乡人口流动的单向性特点及其原因

(一)中国城乡人口流动的单向性特点

中国是一个二元结构特征十分典型的国家。城市的发展状况和农村的发展状况表现出差别鲜明的社会经济特征。城市的现代化水平和程度远远高于农村区域。这种城乡差别形成了一种人口流动的定向势能,使中国城乡人口流动呈现出单向性的特点,即由经济发展水平较低的区域流向经济发展水平较高的区域,由乡村流向城市。具体表现为:

1.农村居民流往城镇

改革开放以来,城市获得快速发展,速度远远高于农村。同时,农村也进行了改革,从而极大地解放了农村生产力,提高了农业劳动效率,农业劳动力出现剩余。城市的发展需要大量的劳动力,城市市场发展需要大量从业人员,所以大量的农村人口从农村流往城市。这一流往城市的群体被称为农民工。据中国国家统计局2010年3月19日公布的《2009年农民工监测调查报告》,2009年度全国农民工总量为22978万人(约2.3亿),其中外出农民工14533万人(约1.45亿)。外出农民工中63.3%约9199万人流向地级以上大中城市,32.3%约4694万人流往县级市和建制镇。

2.西部、中部人口流往东南沿海城市

中国经济社会发展水平的空间特征是东南沿海发展程度高于中部地区,中部地区发展程度高于西部地区。在这些地区内的城市发展水平也大体如此。这种地区发展的差异,也促使人口流动由发展较差的地区和城市流向发展较好的地区和城市。西部、中部人口流往东南沿海城市,正是地区发展差异的反映。表1显示,从1987年开始,在跨省流动人口中,有51.9%流往东部省市,到了2000年,则有72.3%的流动人口选择东部省市,增长了20个百分点。在跨省的区域流向上,从东部到东部、中部到东部和西部到东部的流动人口比例也在不断增高。

表1 流动人口跨省迁移地区分布(%)

(二)中国城乡人口流动单向性的原因

中国城乡人口的单向流动模式是发展市场经济所导致的中国城乡发展不均衡的产物。中国城乡发展的不均衡性首先体现在国家总体经济增长的情况下城乡居民收入差距的不断扩大。其次是社会公共资源分布不均衡,包括医疗卫生、教育、环境及社会保障、企业资源和就业机会等方面的明显差距。

1.城乡经济发展差距是人口从农村流向城市的经济推动力

在考察城乡经济发展差距时,城乡居民人均收入是一个重要的指标。我们将1978年以来城乡居民人均纯收入量及城乡收入比进行对比发现,1978年城镇居民人均可支配收入为343.3元,至 2009 年增至17175,增加16831.7元;1978年农村居民人均纯收入为133.6元,到2009年增至5153元,增加5019.4元。城乡收入比由1978年的2.57扩大到3.33,城乡人均可支配收入差距达到12022元。城乡人均纯收入差距越来越大(见图1)。这种经济收入差别是导致农村居民流入城市的基本动因。

图1 城乡居民人均收入对照图

另据一项调查[1]表明(见表2),城市就业收入相对较高是农村居民选择进城打工的最直接的原因。进入城市的农村居民的收入基本上都有不同程度的提高。表2显示90.1%的农民工进城后的收入有明显的上升,其中52.4%的人高出5000元及以上,这在消费水平不高的农村是一笔相当可观的数目。

由于城市经济发展快于农村经济发展,城市不仅有高于农村的就业收入,而且也有更多的就业机会和更广阔的发展空间,正是城乡之间巨大的经济发展差距推动着中国农民流向城市。

表2 农民工收入在城市与在家乡的比较(2002)

2.向往城市优良生活方式,是农村居民流往城市的社会拉动力

在经济发展市场化、工业化和城市化的综合影响之下,优良的公共资源集中在城市。一方面,城市集中了相对优良的公共社会福利,如医疗、社会保障和教育资源。另一方面,城市具有现代化的社会生活资源,如便利的交通、大型的商场、丰富的文化生活、洁净的自来水、暖气系统,等等。城市相对优良的社会生活条件,是农村居民流往城市的社会拉动力。

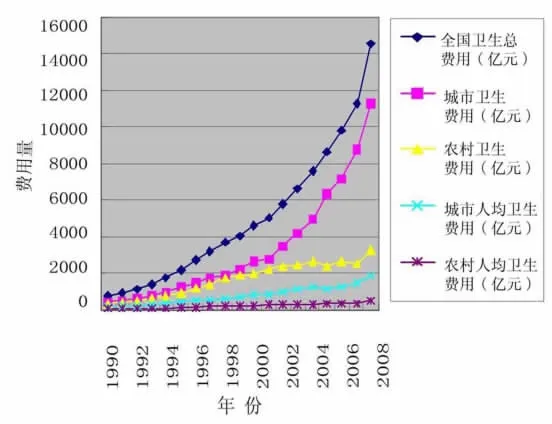

以医疗卫生资源为例,我国1978年的卫生总费用和人均卫生费用分别为110.21亿元和11.5元,到 2008 年增至14535.4亿元和1094.5元,分别增加了132倍和95倍,这表明中国医疗保障水平的大幅提高。但在全国总体医疗保障水平提高的同时,存在着城乡医疗卫生资源的巨大差距。(见图2)

据统计,从1990年到2008年,全国卫生总费用增加了13788.01亿元,增长了19倍多,城市卫生费用增加了10859亿元,增长了28倍多,但农村卫生费用的增幅仅为2929.4亿元,只增加了9倍多。1990年,全国人均卫生费用为65.4元,城市人均卫生费用是158.8元,分别比农村人均38.8元高出1.69倍和4.1倍。到2008年,全国人均卫生费用增长至1094.5元,城市人均卫生费用增长至1862.3元,分别是农村人均卫生费用454.8元的2.4倍和4.1倍。1990年城乡卫生费用的差距仅为1.12倍,到2008年则扩大至3.43倍。1990年全国人均卫生费用和农村人均卫生费用的差距为1.68倍,到2008年则扩大至2.41倍,城乡人均卫生费用的差距则基本保持在4倍左右。

图2 全国城乡卫生费用对照图

这些数据表明:

1)从总量上讲,全国卫生总费用在不断增加,但城市卫生总费用的增幅远远大于农村卫生总费用;

2)从人均量上来看,虽然城市农村都在增加,但是城市人均卫生费用始终高出农村人均卫生费用,且有不断拉大趋势;

3)我国城乡医疗卫生资源都呈上升趋势,但农村相较城市相距甚远,且差距越来越大。2008年数据显示,占全国人口总数60%以上的农村人口只拥有22.6%的卫生总费用,而不到40%的城市人口则享有77.4%的卫生总费用。

除了医疗卫生资源的城乡巨大差异之外,城乡教育资源也存在着巨大的差异,并且成为影响城乡人口流动的另一个重要因素。

二、中国社会人口流动与户籍制度体系改革的关系及特点

1949年以来,中国人口的社会流动与管理和户籍制度体系有着非常密切的关系。户籍制度体系是指户籍制度本身和附加在户籍上的社会管理措施。对户籍制度体系的改革,一方面是指在经济市场化发展的过程中附加在户籍上的其他社会管理措施的逐步解除;另一方面是指为推动城市发展而出台的新的户籍政策措施。人口流动主要是指地理空间上的人口流动,也指社会成员随着空间流动所伴随的身份地位的变化。

(一)中国户籍管理制度体系形成的特点和对人口流管理的作用

中国的城乡二元户籍制度的形成是在20世纪50年代。这一制度的形成与当时中国工农业关系的发展状况直接相关。由于农业关系到全国人民的吃饭和为轻工业提供原料等重大问题,在农业经济比较落后的建国初期,中国政府在解决农业问题时所采取的的制度性选择是推行农村经济体制由个体经济到合作经济再转向集体经济。这就在客观上把农民束缚在既有的土地上和公社内不得自由流动。但同时进行的以重工业为主的工业化发展战略和大规模的经济建设,需要一定量的劳动力。为了使城市的工业发展得到相应的劳动力供给,同时又不使城市出现农副产品供应不足和城市劳动力失业,于是限制城乡人口流动的措施不断的附加在户籍管理制度上,形成了利用户籍制度限制人口流动户籍制度体系。

改革开放以前,户籍制度由于附加了许多社会管理功能,便形成一种户籍制度体系用于社会管理,其最突出的效应是起到了城乡分隔的作用。

(二)中国人口流动管理改革的起点和效应

改革开放以来,为了适应市场经济发展需要,促进人口社会流动,中国在户籍制度体系改革的起点选择是,解除附加在户口登记上的城市就业条件和粮油供给制度。

1984年6月,《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》规定,“允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户”。1985年,我国取消粮食统购统销制度,实行合同订购制度。1993年2月15日《国务院关于加快粮食流通体制的通知》规定,“各省、自治区、直辖市人民政府要切实加强粮食管理、品种平衡,确保城乡市场粮食供应”。年底全国有98%的县放开粮食价格和购销,粮食供应市场化运作,使得户口作为粮油供应的基本条件不复存在。

正是基于以上制度的变革,加之1985年我国实行身份证制度,初步放开了城乡分隔的闸门,农民进城务工、经商逐步成为中国社会人口流动的主流现象。

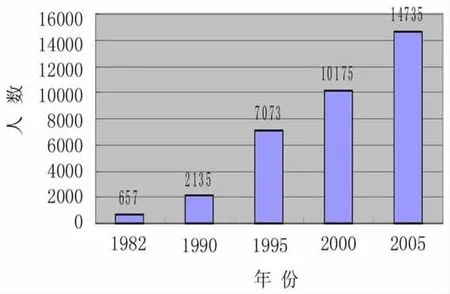

首先,流动人口数量迅猛增长。统计资料显示(见表3、图3):1982年,我国流动人口的总量为657万人,占全国人口总数的0.66%。到1990年,8年间,我国流动人口增加了1478万,总量达到2135万人,占全国人口总数的1.89%。此后随着我国经济市场化的进一步发展,到2000年,流动人口达到10175万,占全国总人口的7.9%。而据2005年人口抽样调查数据推算,这一年流动人口的数量达到14735万人,占全国人口总数的11.27%,一些发达城市的流动人口占总人口比值更大,有的已经超过30%,甚至更多。2009年全国流动人口突破两亿大关。

表3 全国流动人口增长情况表[2]

图3 全国部分年份流动人口增长图

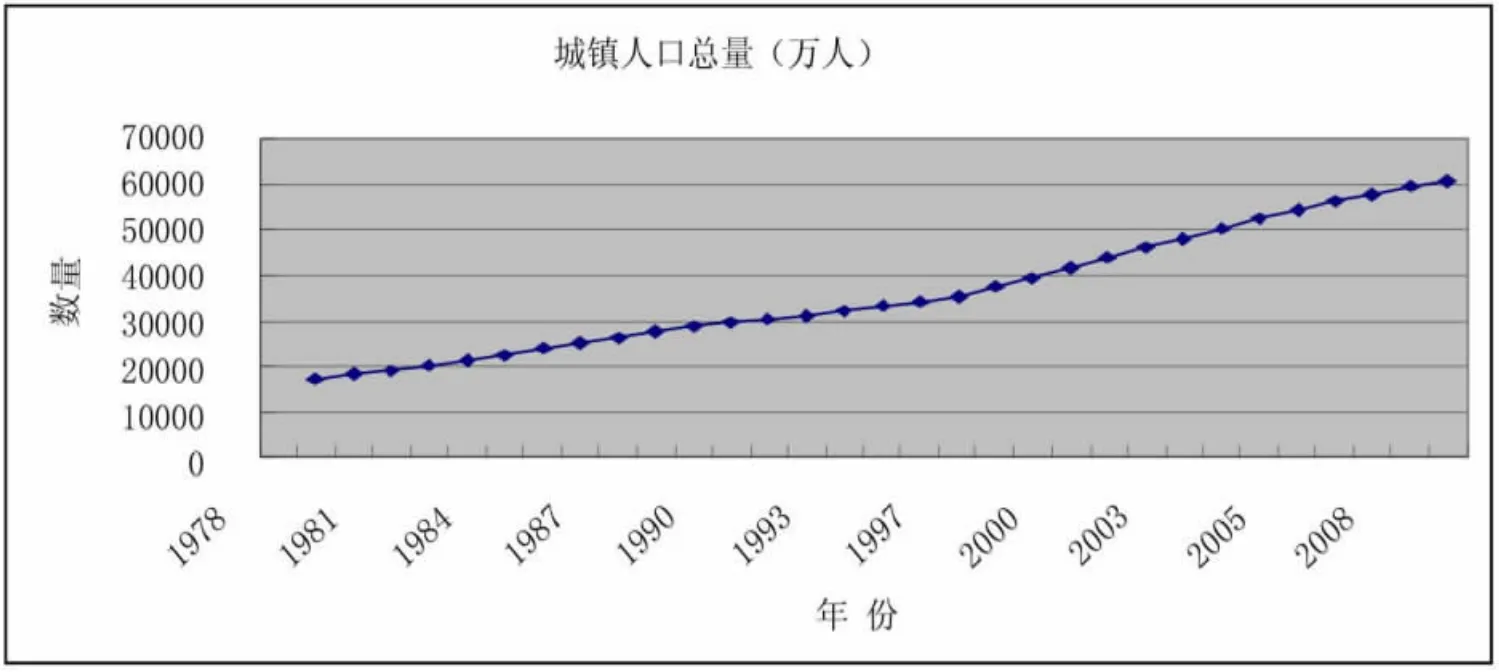

其次,城镇人口总量的大幅提高。20世纪80年代后期,城镇人口出现迅速增长的态势。(见表4和下页图4)

表4 全国城镇人口增长表(1978—2008年)

由表4和图4所示,1978年全国城镇人口为1.7242亿,到1990年城镇人口总量增加到3.0195亿,城镇人口占全国总人口的比重由1978年的17.92%增长到1990年的26.41%,增长了8个百分点。1984年中央1号文件公布,允许农民自理口粮到集镇落户。到1986年底,全国办理自理口粮户口多达4542 988人。农民自理口粮进城的户籍制度改革等一系列改革措施的出台,推动了中国城镇化的发展。一些地方的农民尝试着自己制造城镇,浙江省温州市龙港就是一个农民建城的典型案例。1984年龙港建镇,中央允许农民自理口粮到集镇落户的政策,为龙港引进了首批已经富裕起来且有自己产业的农民。1986年龙港镇镇政府出台1号文件,放宽户口迁移政策,到1994年,龙港从一个只有6000人口、由5个渔村组成的乡镇发展到13万多人口的小城镇,如今已经发展成为人口近40万的繁华城镇,其中近1/3的人口是流动人口。

图4 全国城镇人口增长曲线图

(三)根据城市发展需求,实行有条件的地方户口迁移制度

中国历史上形成的城市和农村分隔的二元社会结构,是中国现代化发展所要消除的社会结构。为此,中国社会发展形成了大、中、小城市协调发展战略以及小城镇发展战略。为了适应这一发展战略,各地的户籍制度也发生了相应的改革,以适应城市和城镇发展需求。1992年10月,我国颁布并实行《关于实行当地有效城镇居民户口制度的通知》,其基本原则是:当地需要、当地收益、当地负担、当地有效。这种户口迁移制度改革的理念是适应当地经济社会发展需要,并且当地能够承担得起因户口迁移所引起的社会成本和经济成本。各地纷纷以此为依据进行以投资和购房为主的户口迁移政策,即人们通常所说的“蓝印户口”,包括上海、广州、深圳、天津等大中城市都推出了自己的蓝印户口政策,以推动城市的建设与发展。

1998年9月,公安部发布《关于解决当前户口管理工作中几个突出问题的意见》,提出了“四条意见”:实行婴儿落户随父母自愿的政策;放宽解决夫妻分居问题的户口政策;投靠子女的老人可以在城市落户;在城市投资、兴办实业、购买商品房的公民,及随其共同居住的直系亲属,凡在城市有合法固定的住所、合法稳定的职业或者生活来源,已居住一定年限并符合当地政府有关规定的,可准予在该市落户。2000年6月,中共中央、国务院下发《关于促进小城镇健康发展的若干意见》。2001年3月,国务院批转了《关于推进小城镇户籍制度管理制度改革的意见》,意见明确规定,“凡有合法固定的住所、稳定的职业或生活来源的人员及与其共同居住生活的直系亲属,均可根据本人意愿办理城镇常住户口”。两部文件的颁布和实施,标志着我国小城镇户籍改革制度全面铺开,我国城镇化水平快速提高,从1990年的26.41%增长至2008年的45.68%。建制镇数量从2173个增加至2007 年的19249个[3]。

由上可知,户籍制度的改革和变化,促进了中国社会现代化的发展和城市化的进程,也促进了人口的社会流动。据官方的统计,中国的流动人口已经达到2亿多,这证明了中国城乡人口空间流动基本上没有受到户口的限制。但这只是问题的一个方面,另一方面是流动人口身份转变或农民市民化的艰难性,从这个意义上来讲,户籍制度依然是障碍。

三、市民化障碍:户籍制度附加功能形成城市人口结构的二元化特征

所谓市民化进入障碍,是指限制移居城市的农村人口享有与城市人口同等福利待遇的制度藩篱。改革开放以来,随着户籍制度的改革,户口不再是人口空间流动的障碍,农村人口可以根据自己的发展需求进入城市或者小城镇。但是进入城市以后,户口却又成为能否享有良好就业机会、教育资源、医疗保障、养老保险、住房制度等等城市福利的凭证或必须的条件,是城乡人口流动中最终身份变换的实质性障碍。这种障碍使得现代中国的城市居民结构呈现二元化特征,即城市原住民和流入城市的原农村居民。进城农民在就业、工资待遇、教育、医疗卫生、养老保险、住房制度等等方面与城市原住民有着相差甚远,甚至是完全不同的待遇,具体表现如下。

(一)城市原住民和城市农村人的就业层次及类型差别

在劳动力就业方面,城市原住民的就业状况优于城市农村人。2002年全国抽样调查数据显示,农村移民劳动力和城市原居民劳动力就业的所有制、就业状态和职业分布存在的明显差异(见下页表5)。

表5 2002年全国抽样调查:两类劳动力就业状况表

表中显示,农村移民中87.3%的就业主要集中在非公有制企业中,其中以个体经营占绝大多数,为86.7%,国有和集体就业的农村移民仅占12.7%,而城市居民在国有和集体企业中就业占48.7%,远远高于农村移民。从就业状态来看,农村移民主要以临时工、短期合同工或自雇者存在,达94.7%,而城市居民的就业则以固定工或长期合同工为主,达71.6%。从职业分布来看,农村移民主要集中在个体私营经营和蓝领阶层,达93.1%,只有6.9%农村移民从事白领职业,而城市居民就职白领行业的达51.7%。2009年农民工监测报告也显示,外出农民工仍以从事制造业、建筑业和服务业为主,分别为 39.1%、17.3%、11.8%。

就业层次低,主要是个体经营者和蓝领阶层,是城市农村人的就业特点。

(二)城市原住民和城市农村人在工作时间与经济收入上的差别

据2009年农民工监测报告数据显示,有438.9%的农民工月收入在1200元以下,33.9%的农民工月收入在1200~1600元之间;1600~2400元的占 19.7%,2400元以上的农民工占7.6%。受雇人员的收入和自营人员的收入差异明显,受雇人员月均收入1389元,自营人员的月均收入为1837元。《中国统计年鉴2007》抽样调查数据则显示,城市农民工的劳动时间比非农业户口就业人员的劳动时间长出很多,非农业户口就业人员周劳动时间在48小时以上的为30.9%,而农业户口就业人员周劳动时间在48小时以上的为47.4%。这样的数据应该还是保守的。2009年农民工监测报告显示,受雇农民工平均每周工作58.4个小时,其中住宿餐饮业的农民工每周的工作时间超过60个小时。但从工资上来看,有11.67%的城市农民工处于所在城市的最低工资之下。

工作时间长、工种脏、累、危险、收入低是农民工基本就业和收入状态。

(三)城市原住民和城市农村人在社会保障上的差别

庞大的农村移民群体在城市居住,是事实上的城市居民,但却没有享受到与城市原居民同样的社会福利保障。据中国社会科学院人口与劳动经济研究所2005年的调查,[4]城市本地劳动力拥有基本养老保障的比例61.7%,而农村移民则只有8.3%;城市本地劳动力拥有基本医疗保障的比例为52.3%,而农村移民仅6.8%。如果说农村移民的基本养老和医疗保障拥有率虽然少,但已经引发政府的关注的话,农民工的住房问题还没有被纳入到城市保障性住房制度体系当中,农村移民面对持续增长的房价,只能望洋兴叹。2009年农民工监测报告数据显示,只有0.8%的外出农民工在务工地自购房,超过61.8%的农民工住在单位免费提供的住所,主要是集体宿舍、工作地点和工棚,或者生产经营场所。

城市农村人享受不到与城市原居民同样的社会福利保障。

(四)城市原住民和城市农村人在子女享受教育条件上的差别

对于子女正处在义务教育阶段的流动人口来讲,子女的受教育权利成为他们市民化的又一道坎。我国教育资源分配不均衡,教育权利以户籍为准。我国义务教育阶段费用主要由地方政府筹措与分配,也就是说义务教育的发展和实施与地方经济的发展状况和地方的财政收支状况密切相关,因此各城市首先要保证的是本市人口子女的受教育权,对于流动人口的子女入学则或因客观原因、或因主观原因而排斥在外。即使公办学校接收流动儿童入学,附加的条件是高额的借读费或赞助费,成为流动家庭不堪承受之重,流动儿童也就成了失学儿童。随着我国流动人口数量的增加,除了大量的留守儿童存在这个事实之外,流动儿童的数量也在不断上涨。流动儿童的受教育问题成了21世纪以来人们越来越关注的焦点问题,也是我国政府推行科学发展观、维护社会公平正义,改革力度最大的一个领域。但改革在尘埃落地之前、在还没有实现城乡教育一体化之前,教育依然是阻碍农村移民市民化的一个重要因素。城市农村人的子女被排斥在城市教育体系之外。

综上所述,虽然市场经济大发展,户籍制度的改革不断深入,农村人可以移居在城市,生活在城市,但是城市的各种社会经济资源却不能全部辐射到这个群体,造成了城市社会结构的二元状态:一部分是拥有城市户口的原住民,他们享受着城市经济社会的各种资源,属于城市中的优势群体。另一部分是随着市场化发展和国家户籍管理的放开进入城市的农村人,他们的生产经营活动是城市社会经济的必要组成部分,但却被排斥在城市社会之外。这种城市中存在的社会排斥主要是通过附加在户口登记制度上社会管理措施所体现的。

四、户籍制度体系中的社会管理附加功能的本质是社会经济条件的约束和限制

户籍制度的城乡一元化是指取消农业户口和城市户口之分,实现国民的身份平等。这是在近三十年的户籍制度改革探索中业已形成的共识。但是,要实现这一理想目标却是一个历史过程,是一个社会经济条件的发展过程。也就是说,要使全国居民都变成所谓的城市市民,需要具备相应的社会经济条件,否则,这种目标只能是一种空想或者是动听的口号而已。

事实上,人口的流动和社会经济资源的流动与供给是相辅相成的。中国在市场竞争和政策导向的作用下,产业结构和区域经济的发展是不平衡的。比如,农村居民流向城市的流量和进入城市的农村人转变成市民的数量,必然地会受到城市资源供给能力的限制,这是不可违背的客观规律。

中国不少城市在发展过程中,为了吸引更多的人才和资金推动本城市的进一步发展,不断推进当地户籍制度的改革,然而在推进户籍制度改革过程中却频频出现人口增长与城市资源供给之间的紧张。河南省郑州市于2001年11月1日,率先在全省范围内推行“降低入户门槛,吸引高层次人才”为主要内容的户籍制度改革,规定亲属投靠,新生儿入户、购房入户、投资纳税入户、工作入户、大中专院校毕业生入户、城建制入户等7中情况,可以办理郑州市区户口。至2003年7月,郑州市区新增人口105075人,其中亲属投靠达64542人。2003年8月22日取消“农业户口”、“小城镇户口”、“非农业户口”,实行“一元”户口管理模式,统称为“郑州居民户口”。同时规定“凡与我市企事业单位签订劳动合同,并交纳社会统筹金的人员,可办理迁郑户口”的入户政策,放开一年中,郑州市新增入户人口15万。2004年8月20日,郑州市叫停“户籍新政”,理由是:人口的迅速增加致使城市交通拥挤,教育资源急剧紧张,社会保障部门压力增大,治安和刑事案件发案数量增加,城市治安压力加大,患病人员增加给医疗行业带来压力等等。无独有偶,广东省在全省范围内的城乡户口一体化改革在实行一年多后,也由于配套措施无法跟上而全部暂停。

同样的困境在上海、广州、深圳等大城市实行的“蓝印户口”户籍改革中也出现。

上海市于1994年2月1日开始实施“上海市蓝印户口管理暂行规定”,外来人员只要在上海买下一定面积的商品住宅,就可以申请蓝印户口。至2002年4月1日停止受理申办,八年间,仅通过购买房子取得上海户籍的就有4.2万人[5]。据公安部网站公布的《上海:逐步实施“上海市居住证”制度蓝印户口停止办理》给出蓝印户口停办的理由是,申办人员增长过快,超过申办控制总量而积压待办的数量过多,与上海人口的综合调控要求不相适应,一定程度上影响了本市经济和社会的发展。上海是特大城市,若继续执行蓝印户口政策,一方面,势必对本市控制人口机械增长带来负面效应,使人口发展过快,从而加重政府的财政负担。另一方面,本市相应的公共服务、公共配套设施跟不上,必然影响整个城市的可持续发展,影响全体市民的生活质量。

遭受同样命运的是广州的蓝印户口在实行了四年后也叫停。官方的解释是,实行蓝印户口的效果与“吸引人才,提高投资环境,吸引投资资金进入广州”的初衷相违背。同时,从受理的人数上来看,也基本已达到规定限额。

另外,深圳购房入户的蓝印户口也在2006年停止,以技术技能入户代之。官方的说法是购房入户政策虽然在一定程度上促进了深圳特别是宝安、龙岗两区社会经济的发展,但是购房入户政策很难控制引进人口的素质。事实上,深圳作为移民城市,早在2005年,时任深圳市委书记的李鸿忠就曾毫不隐晦的谈到影响深圳经济持续较快发展的“四大难以为继”的瓶颈性制约,其中就包括人口膨胀压力。在纪念深圳建市30周年的各种关于推进深圳城市发展的调查研究中,人口膨胀问题依然是制约深圳发展的一个瓶颈性制约因素已是人们的一个共识。深圳大学经济学院教授国世平说:“深圳的城市已经不堪人口负重,现在深圳居住和租住的总人口超过1400万,可是户籍人口还不到300万。未来10年、20年,按这个速度发展下去,深圳总人口超过两千万都有可能,这将给深圳带来极大的社会民生压力,甚至直接危机城市化进程。”[6]对于作为一种模式发展起来的深圳,在未来的城市化发展中,真正的困境就在于如何为现在的1100万及此后可能更多外来人口提供与户籍人口同样的医疗、教育、住房等等福利资源。

无论是郑州和广东省的城乡一元化改革,还是上海、广州等地“蓝印户口”,还是城市发展遭遇人口膨胀瓶颈的深圳,其面临的现实困境都源于迁移户的资源需求和城市可供给资源相对短缺之间的矛盾。

结 论

通过研究,我们得出几个结论:一是中国社会人口流动的总体特点是,农村居民在离开农村进入城市方面实际上已经取消了制度和政策方面的约束;二是农村居民在进入城市后进一步转变为市民仍然存在着制度性约束;三是城市人口的增量和城市资源供给量必须协调,否则会造成城市灾难,也即农村居民流入城市和进入城市的农村人变成市民的数量,必然地会受到城市资源供给能力的限制,这是不可违背的客观规律;四是这种制度性约束是社会经济发展不平衡的产物,要促进全社会人口自由平等的流动,前提是使中国社会经济在空间上协调、均衡发展。

[1]李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003,(1):125 -136.

[2]段成荣,等.改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势[J].人口研究,2008,(6):30 -43.

[3]中国城市统计年鉴(2008)[M].北京:中国统计出版社,2009.

[4]中国人民大学农业与农村发展学院.进城农民工:现状、趋势、我们能做什么[C].2006:278.

[5]杜立捷.浅析上海市近年来对外来流动人口的政策变迁[J].南方人口,2004,(4):30 -38.

[6]深圳特区今日成立30周年,面临人口膨胀等瓶颈[N].经济参考报,2010-08-26.

[责任编辑:唐魁玉]

Unidirectional Feature and Economical Restraint of Population Flow between Urban and Suburb Areas in China

WANG Hong-bo,ZHAO Xiao-yu,DUAN Li-qun

(Social Engineering Research Center,Xi'an Jiaotong University,Xian 710049,China)

Since the reform and opening up policy in 1978,the population flow between urban and rural areas in China has basically removed the obstacles form household registration system.But in the realization of the citizenships,these floating people are still inevitably restrained to a great extent by the registration system,which makies the population structure in urban areas a dualistic pattern.The number of rual residents into cities and rural people into cities to become urban residents is bound to be urban resource supply capacity constraints.This is not contrary to the objective law.The institutional constraints,in nature,is the result of unbalanced development of social economy.

population flow between urban and rural areas;household registration system;citizenships;population structure;social economic conditions

C92

A

1009-1971(2012)03-0054-08

2012-01-11

王宏波(1952—),男,陕西周至人,教授,博士生导师,从事科学哲学与社会工程理论研究;赵晓宇(1974—),女,陕西吴起人,博士研究生,从事马克思主义理论、政治哲学研究;段莉群(1972—),女,陕西西安人,博士研究生,从事马克思主义社会发展理论、住房政策研究。

- 哈尔滨工业大学学报(社会科学版)的其它文章

- 生态创新理论研究现状与前景展望