文化产业跨地域合作研究的基石

周志民

(深圳大学文化产业研究院教授)

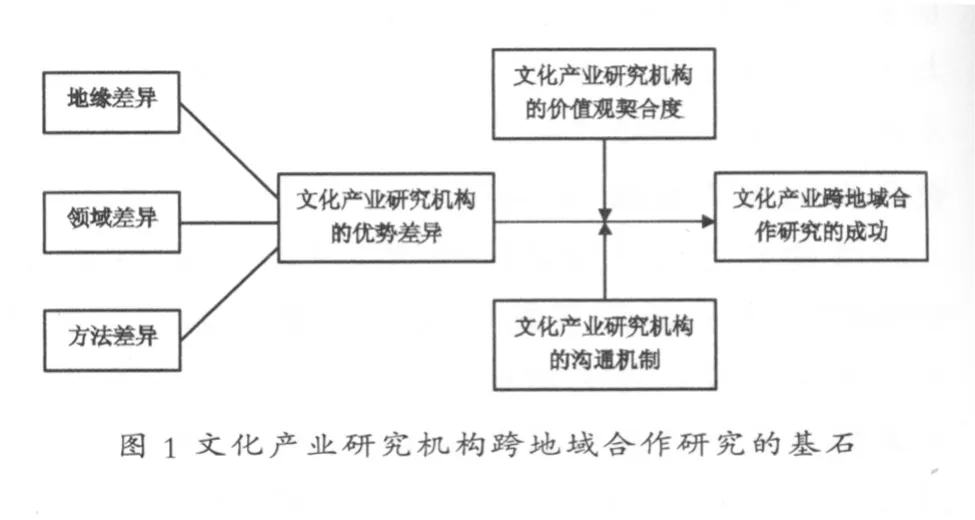

近年来,中国文化产业发展势头迅猛,全国各地兴起了60余家文化产业研究机构,相关学术研究持续升温。为提高我国文化产业研究水平,迫切需要建立全国性的合作平台,促进文化产业的跨地域合作研究。应该说,文化产业研究机构的优势差异是合作成功的关键驱动力,没有优势差异,就没有合作的必要,而双方价值观契合度对合作能否成功具有调节作用;同样,彼此之间的沟通机制是另一个导致合作成功的调节变量,不进行及时而有效的沟通,双方依然会各自为战,或者产生误解,无法形成合力。由此,本人建构了一个概念模型(见下图),现具体分析之。

首先,文化产业跨地域合作研究的驱动力是文化产业研究机构存在优势差异。优势互补、互通有无是文化产业研究机构跨地域合作之根本目的。在文化产业研究领域,一般来说,存在三类优势差异:(1)地缘差异。身处不同的地区,会拥有一些与生俱来的文化资源禀赋。譬如,北京作为中国政治文化中心,在文化产业政策的把握和研究方面具有显著优势;云南近几年的文化产业增加值占GDP的比例已超过5%,其旅游文化资源得天独厚;深圳则充分利用了高科技优势,走出了文化科技融合的创新之路。由于资源与信息优势的差异,身处这些地区的文化产业研究机构开展合作,将实现优势嫁接、强强联合。(2)领域差异,即研究方向的差异。文化产业是一个跨学科、多门类的综合性学科,很难将其归为某一传统专业领域。目前在国内从事文化产业研究的学者有文学、艺术学背景的;有哲学、美学背景的;有传播学、设计学背景的;还有经济学、管理学背景的,其构成非常多元化,研究的焦点问题也会有很大差异。比如,有些机构善于文化产业园区研究,有些机构善于文化企业管理与营销研究,有些机构善于文化产业政策规划研究,有些机构善于文化产业投融资管理研究。这些专业背景和研究层次(宏观、中观、微观)的差异为文化产业综合研究提供了合作的契机。(3)方法差异。学科背景不同,导致文化产业研究方法上也会有所不同。比如,一些机构的学者以哲学背景为主,故善于利用哲学思辨的研究方法来深度剖析文化产业的运行机理;一些机构的学者来自经济、管理、传播学背景,善于利用数学建模、案例研究、深度访谈等方法来研究文化产业。如果这些定性、定量方法能够融合起来,那么联合开展的文化产业研究将更为深入而全面。

文化产业跨地域合作研究的基石可以从两个方面看。

调节力有两个方面:一是文化产业研究机构的价值观契合度,二是文化产业研究机构的沟通机制。

如果说优势差异已使得合作具备了可能性,那么价值观的契合度则可以使合作再往前推进一步。因为具备差异化优势的研究机构并不一定认同合作的必要性,甚至还会认为不同的研究机构之间只存在相互攀比和竞争关系。即使是建立了“白纸黑字”的合作契约关系,也可以会因为价值观不同而“貌合神离”,无法实质推进合作。只有价值观相互契合的研究机构,才能全身心投入到合作当中,从而使得合作产生真正的效益。

在文化产业研究当中,常见的价值观分歧可能在于理论与实务之争,即一些机构偏重于理论研究,而一些机构却更注重实务操作。由于文化产业本身是一个实践性很强的概念,因此相关研究不免偏重于实务,如政策建议、产业规划、管理模式等等,然而如果仅仅停留在应用层面,文化产业研究将无法深入和拔高,从而难登学术大雅之堂。相反,一些学者却只是致力于探究文化产业的运行机制和内在逻辑,认为唯有在学理上突破才能推动文化产业研究的进步,而文化产业经营实务只是一种表象,缺乏深度。理论派与实务派之间的这种价值观冲突使得两种类型的学者难以真正融通合作。如果双方能够认识到理论与实务各有千秋,可以取长补短,那么合作完成的成果就会既有理论深度又有实务价值。

进一步分析,文化产业研究机构合作的根本渠道在于沟通与交流。也就是说,无论是优势差异,还是价值观契合,都需要通过完善的沟通机制来实现其价值。通过交流来减少信息不对称,大家的思想才能碰撞出火花,变成有价值的创意成果。反之,没有及时充分的沟通机制,那么双方只能是有分工无合作。

而要建立一个良好的沟通机制,一是要做好沟通平台化。合作各方需要建立一个平台来方便沟通。这个平台包括沟通的内容 (如资料库共建、成果交流)和沟通的方式(如会议、期刊、讲座)。二是要使沟通制度化。需要建立一套制度来保障沟通的质量,如沟通频率、责任义务等。文化产业研究机构的沟通机制可以参照中国管理案例共享中心的建设经验。该中心由大连理工大学主办,秉承统一规范、分散建设、共同参与、资源共享的理念,荟萃各家案例精髓,搭建资源分享平台。自2007年成立以来,四年多的时间里已收集了来自全国各大高校的725个案例,涵盖市场营销、人力资源管理、组织行为学、管理经济学等多个企业管理领域,对各成员单位帮助甚大。该中心开展了多层次的工作,包括全国MBA培训学校案例中心主任联席会议、中国管理案例共享国际论坛、案例教学师资培训、《管理案例研究与评论》刊物等等。这些做法对文化产业研究机构同样有效。

- 深圳大学学报(人文社会科学版)的其它文章

- 经济特区与中国模式