陕西近50年极端气温事件分析

方建刚, 杜萌萌, 白爱娟

(1.陕西省气候中心,陕西西安710015;2.西安市气象台,陕西西安 710016;3.成都信息工程学院大气科学学院,四川成都610225)

0 引言

IPCC第4次评估报告指出:近百年来(1906~2005年)全球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化,全球气温已升高 0.74℃[1]。分析表明中国近 100年来年平均地表气温也明显上升,升温幅度为0.5℃~0.8℃[2],在全球气候变暖的背景下,极端天气气候事件发生频率增大,对经济社会发展造成的影响更为严重,因此有关极端天气气候事件成因及气候变化研究受到广泛关注[3-5]。任国玉等[6]在总结了近年有关中国极端气候变化观测研究成果基础上,认为在全球气候明显变暖的半个多世纪,中国主要极端气候类型变化非常复杂,不同类型和不同区域极端气候变化存在明显差异。全国范围与异常偏冷相关的极端事件如寒潮、冷夜和冷昼天数、霜冻日数等显著减少、减弱,与异常偏暖相关暖夜、暖昼日数明显增多,暖夜日数增多尤其明显。邹旭恺等[7]基于综合气象干旱指数分析了中国干旱变化趋势,表明近60年中国干旱面积整体呈现出弱增加趋势。陕西地处青藏高原东北侧,是东亚夏季风的过渡带和边缘带,降水和温度的气候变率大,极端天气气候事件频发,同样陕西气候变化事实分析和极端天气气候事件发生规律及成因分析也受到广泛关注[8-10]。姜创业等[11]分析了1961~2008年陕西省不同区域近年来的气候变化特征,表明年平均气温上升趋势明显,1993年前后气温发生突变,突变前后年平均气温显著上升了0.8℃,上升幅度呈由南到北逐渐增强,冬、春季气温上升最为显著,在气温升高同时全省年平均降水呈明显的减少趋势。也有分析表明[12],陕西近年夏季极端强降水事件的呈明显增加。但对陕西极端气温事件异常的时空分布规律缺少系统分析。文章基于陕西统一的极端气温指数,对陕西近50年极端气温变化趋势进行分析研究,为陕西减灾防灾和应对气候变化提供科学支持。

1 资料与方法

采用的陕西逐日平均气温、最高气温和最低气温取自陕西省气象信息中心整编的全省98站1961~2010年逐日资料数据集。这套资料经过严格的质量控制,考虑台站地理分布相对均匀,资料在1961~2010年资料相对完整,缺测率不超过5%的原则,选取其中75个台站资料作为分析的原始数据。

在气候变化分析研究中,目前分析极端气温的指标有基于观测资料的固定阈值和基于百分位置的相对阈值[13-14],固定阈值主要包括霜冻日数、结冰日数、炎热夜数,冬季冷日日数、寒冷日数、严寒日数等,相对阈值分别以测站1961~2010年中某日的最高(低)序列的第90(10)个百分位值作为该站该日统计指数的上(下)阈值,如果某日最高气温超过(低于)其上(下)阈值,则认为该日为一个暖(冷)昼日 ,同样如果某日最低气温超过(低于)其上(下)阈值,则认为该日为一个暖(冷)夜日。具体定义见表1。关于百分位阈值的计算,采用翟盘茂[15]等在分析极端气温变化时提出的方案,即如果某个气象要素有 n个观测值,将这n个值按升序排列x1,x2,…xm…xn,某个值小于或等于 xm的概率:P=(m-0.31)/(n+0.38),式中m为xm的序号。

线性趋势的计算采用最小二乘法,为了研究序列的多年尺度变化,滤去高频变化部分。在分析线性趋势时,对时间序列作了9点二次平滑[16]。

表1 陕西不同极端温度指数定义

2 结果分析

2.1 极端冷事件指数变化

近50年陕西年霜冻、结冰、冷夜、冷昼等极端冷事件日数呈明显减少趋势(表2)。关中平原的年霜冻、冷夜、冷昼日数减少趋势显著,线性减少率分别为3.9d/10a、5.7d/10a、3.6d/10a。汉江河谷及巴山山区霜冻日数、冷夜日数、冷昼日数线性减少率分别为3.5d/10a、4.1d/10a、2.6d/10a;陕北长城沿线风沙区和黄土高原沟壑区的冷夜日数、冷昼日数的减少趋势显著,冷夜日数线性减少率也分别为5.5d/10a、5.7d/10a。冷昼日数线性减少率分别为3.7d/10a、3.9d/10a;陕北长城沿线风沙区年结冰日数线性减少率为4.2d/10a,黄土高原沟壑区区年结冰日数线性减少率较小,为2.9d/10a,陕西关中平原和秦岭南麓浅山区由于测站地理环境差异比较大,多数测站1/3以上的年份结冰日数不足3d,年结冰日数时间和空间分布极为不均,统计分析结果表明关中平原、秦岭南麓浅山区区域年平均结冰日9.7d和4.8d,标准差为6.0和1.9,年际变率大,因此其时间序列与正态分布相差较大,线性回归分析估计区域平均结冰日数的线性变化趋势的稳定性将受到影响,而汉江河谷及巴山山区大多数台站和区域平均有2/3以上的年份没有出现结冰日记录,有研究指出[13]用线性回归分析做这种时间序列的变化趋势可能为0,也可能很大,估计的线性趋势是不可信的,因此对关中平原、秦岭南麓浅山区和汉江河谷及巴山山区未做结冰日数趋势变化分析。

表2 1961~2010年极端冷气温指数变化趋势(单位:d/10a)

陕西年霜冻日数分布呈现自南向北,自西向东,由平原向高山逐渐增多。近50年来陕西年霜冻日数呈现一致的显著减少(图1a),陕西大部分地区年霜冻日数线性减少率为2~4d/10a,其中关中平原部分年霜冻日数线性减少率达5~10d/10a,这与关于中国北方霜冻日数气候变化趋势是一致的[13];陕西结冰区主要分布在陕北长城沿线风沙区和黄土高原沟壑区(图1b),1961~2010年陕北长城沿线风沙区和黄土高原沟壑区结冰日数线性减少率分别为3~5d/10a、2~4d/10a;与此同时陕北、关中大部分地区和陕南部分地区年冷夜日数线性减少率为3~7d/10a(图1c),特别是以西安为代表的关中大中城市、陕北部分地区,由于测站周围下垫面和耕作制度的变化冷夜日数线性减少率为8~16d/10a;陕西省大部地区年冷昼日数线性减少率2~4d/10a(图1d),陕北、关中局部地区年冷昼日数线性减少率达4~8d/10a。

图1 1961~2010年陕西极端冷温度事件趋势的空间分布

陕西冬季冷日分布呈现北多南少。陕北长城沿线年平均冬季冷日130~150天,黄土高原沟壑区110~140天,关中平原90~110天,陕南秦巴山区50~90天。近50年冬季冷日呈现明显减少趋势,汉江河谷及巴山山区、关中平原减少趋势尤为显著,线性趋势减少率分别达到3.1439d/10a、2.889d/10a。冬季冷日线性减少率的空间分布(图2e)陕北长城沿线风沙区和黄土高原沟壑区和秦岭南麓浅山区2~4d/10a,关中平原大部地区2~5d/10a,汉江河谷和巴山山区秦巴山区3~6d/10a,值得注意的是西安等大中城市城市热岛效应显著减少趋势为4~6d/10a,冬季冷日的减少趋势尤为显著。

年平均冬季寒冷日数陕北长城沿线平均90~110天,黄土高原沟壑区60~90天,关中平原30~50天,秦岭南麓浅山区10~20天,汉江河谷及巴山山区大部地区不足在10天。分析表明陕北长城沿线风沙区、黄土高原沟壑区和关中平原近50年来该区域冬季寒冷日数呈显著减少趋势,线性减少率分别为-3.4d/10a、-3.4d/10a、-4.2245。线性趋势减少率(图1f)陕北长城沿线风沙区和黄土高原沟壑区-2~-4d/10a,关中平原大部分地区-3~-5d/10a,西安等大中城市寒冷日减少趋势尤为显著。线性趋势减少率达-5~-6d/10a。

陕北长城沿线和黄土高原沟壑区是陕西冬季严寒少雪区域,年平均冬季严寒日陕北长城沿线风沙区40~70天,黄土高原沟壑区15~35天,1961~2010年冬季严寒日呈显著减少趋势。线性减少趋势率陕北长城沿线风沙区5.2/10a,黄土高原沟壑区为3.9/10a。

2.2 极端暖事件指数变化

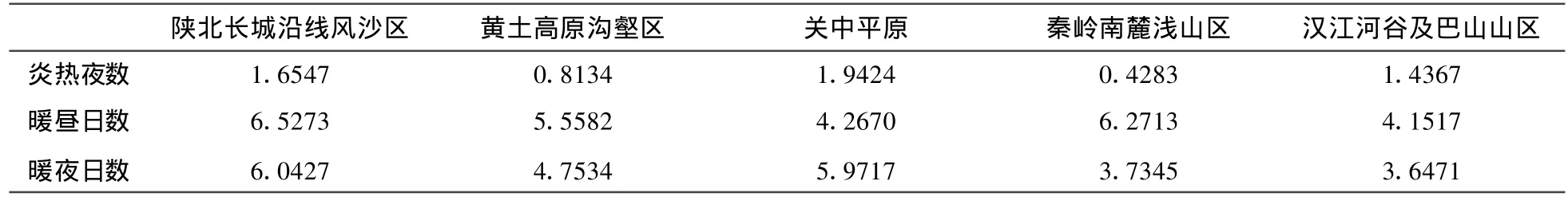

近50年陕西年炎热夜数、暖夜日数、暖昼日数等极端暖事件日数呈明显增加趋势(表3)。各区域暖夜日数、暖昼日数增加趋势尤为显著,线性增加趋势达3~7d/10a。其中炎热夜数以关中平原增多趋势最为显著,线性增加趋势率达1.9d/10a。暖夜日数以陕北长城沿线风沙区和关中平原增多趋势最显著。线性增加趋势率为6.0d/10a。暖昼日数以陕北长城沿线风沙区和秦岭南麓浅山增多趋势最为显著,线性增加趋势率分别为6.5d/10a、6.3d/10a。分析结果表明关中平原年炎热夜数、暖夜日数、暖昼日数等增加趋势均比较显著,而汉江河谷及巴山山区炎热夜数、暖夜日数、暖昼日数等虽然有增加趋势,但其增加趋势相对陕西其他区域比较小。

表3 1961~2010年极端暖气温指数变化趋势(单位:d/10a)

图2 1961~2010年陕西极端暖温度事件趋势的空间分布

陕西夏季炎热夜数区域变化与全国变化趋势一致,1961~2010年炎热夜数大部分地区有增多的趋势(图2a),其中陕北长城沿线、关中平原和汉江河谷地带大部分地区夏季炎热夜数显著增加,线性增加趋势达到2~6d/10a,近年来关中平原以西安为代表的大中城市夏季炎热夜数的增多趋势也尤为显著。线性增加趋势率为5~8d/10a;与此同时陕西暖夜、暖昼日数也呈显著增加趋势。近50年来陕北、关中大部分地区和陕南部分地区年暖夜日数的增加趋势率为3~8 d/10a(图2b),其中陕北、关中有的测站由于周围环境变迁和测站周围土地利用变化,年暖夜日数增加趋势率为 8~10d/10a;陕西省大部分地区年暖昼日数线性增加趋势率为3~6d/10a(图2c),其中陕北长城沿线风沙区、黄土高原沟壑区、关中平原部分测站年暖昼日数年增加趋势显著,线性增加趋势率为7~10d/10a。

3 极端气温事件的成因分析

在全球气候变暖背景下,大气环流异常是导致陕西极端温度事件异常变化主要原因之一。而相关分析显示陕西城市化从1978年进入稳步上升阶段,随着城市建设的发展,城市规模逐渐扩大,地表覆盖也发生了明显变化[17-18],表现为农业用地向非农业用地的转变,城区面积的扩大以及郊区的城市化,城市建设用地逐年增加。1990~2007年陕西关中平原建设用地占用了大量耕地面积,特别是2000~2007年建设用地占耕地面积明显增加,并且在占用的耕地中以水浇地居多。而在台站观测气温受到城市化影响中[19-20],与建设用地有着最强的正相关,其影响在所有土地类型中最大,西安市下垫面变化对西安气候的暖干化有重要贡献,下垫面变化对西安市气温、日照时数、相对湿度有显著的影响,其中城市气温与与城区房屋面积、道路面积、新建城区面积有显著的正相关性。陕西关中平原城市群中,无论城市规模大小,一年四季都存在热岛效应。且热岛强度冬春季强,夏秋季弱。大城市的热岛强度无论季节或年增加幅度均比小城市大[21]。因此在陕西经济社会发展过程中,城市化进程的加快和土地利用性质变化,导致气象站周边生态环境和下垫面发生变化,对气象站的观测温度可能产生一定的影响,并加剧了陕西极端温度事件的异常程度。

4 结论

(1)近50年陕西极端冷事件发生频次呈显著减少,其中陕北长城沿线风沙区、黄土高原沟壑区结冰日、冷夜、冷昼等极端冷事件发生频次减少趋势尤为显著,西安等大中城市比较集中的关中平原霜冻日数、冷夜日数、冷昼日数呈明显减少趋势。秦岭南麓浅山区汉江河谷及巴山山区冷夜、冷昼日数发生频次也明显减少。

(2)近50年陕北长城沿线风沙区、黄土高原沟壑区冬季寒冷日、严寒日发生频次呈显著减少趋势。汉江河谷及巴山山区、关中平原冬季冷日发生频次呈显著减少。

(3)近50年陕西极端暖事件发生频次呈增多趋势。其中陕北长城沿线风沙区暖夜、暖昼日数增加趋势尤为显著,关中平原的炎热夜数增加趋势最为显著,秦岭南麓浅山区的暖昼日数增加趋势也比较显著。

(4)在全球气候变暖背景下,气象站周边生态环境和下垫面的变化,加剧了陕西极端温度事件的异常程度。

[1] IPCC.Summary of Policymakers of Climate Change 2007:The PhysicalScience Basis.Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M].NewYork:Cambridge University Press,2007.

[2] 丁一汇,任国玉,石广玉,等.气候变化国家评估报告(I):中国气候变化的历史和未来趋势[J].气候变化研究进展,2006,2(1):3-8.

[3] 陈晓光,Declan Conway,陈晓娟,等.1961-2005年宁夏极端降水事件变化趋势分析[J].气候变化研究进展,2008,4(3):156-160.

[4] 龚道溢,韩晖.华北农牧交错带夏季极端气候的趋势分析[J].地理学报,2004,59(2):230-238.

[5] 胡宜昌,董文杰,何勇.21世纪初极端天气气候事件研究进展[J].地球科学进展,2007,22(10):1066-1075.

[6] 任国玉,封国林,严中伟.中国极端气候变化观测研究回顾与展望[J].气候与环境研究,2010,15(4):337-353.

[7] 邹旭恺,任国玉,张强.基于综合气象干旱指数的中国干旱变化趋势研究[J].气候与环境研究,2010,15(4):371-378.

[8] 高蓓,栗珂,李艳丽.陕西省近40年气候变化特征的分析[J].成都信息工程学院学报,2006,21(2):290-295.

[9] 孙智辉,曹雪梅,刘志超,等.陕西黄土高原地区降水日数和强度年代际变化[J].应用气象学报,2009,20(4):510-512.

[10] 程肖侠,方建刚,孙娴,等.陕西省可利用降水资源的气候变化特征及敏感性分析[J].水土保持研究,2009,16(5):45-50.

[11] 姜创业,魏娜,程肖侠,等.1961-2008年陕西省年际气温和降水区域性变化特征分析[J].水土保持研究,2011,18(1):197-200.

[12] 姜创业,蔡新玲,吴素良,等.1961-2009年陕西省极端强降水事件的时空演变[J].干旱区研究,2011,28(1):151-157.

[13] 周雅清,任国玉.中国大陆1956~2008年极端气温事件变化特征分析[J].气候与环境研究,2010,15(4):405-417.

[14] 于淑秋.近50年我国日平均气温的气候变化[J].应用气象学报,2005,16(6):787-793.

[15] 翟盘茂 ,潘晓华.中国北方近50年气温和降水极端事件变化[J].地理学报,2003,58:1-10.

[16] 魏凤英.现代气候统计诊断预测技术[M].北京:气象出版社,2007:45.

[17] 卢新卫,陈鹏.西安城市化进程与环境生态问题研究[J].干旱区资源与环境,2006,20(1):7-12.

[18] 郝慧梅,郝永利,任志远.近20年关中地区土地利用/覆盖变化动态与格局[J].中国农业科学,2011,44(21):4525-4536.

[20] 冀彩星,延军平.西安城市气候对地表覆盖变化的响应[J].干旱区资源与环境,2011,25(7):117-123.

[21] 董妍,彭艳,李星敏,等.陕西关中城市群热岛效应指标初探[J].生态环境学报,2011,20(10):1551-1557.