阿拉尔断裂带及周边地区油气运移特征分析

漆佳莹,张金功,张津宁

(西北大学 地质学系,陕西 西安710069)

阿拉尔断裂带及周边地区油气运移特征分析

漆佳莹,张金功,张津宁

(西北大学 地质学系,陕西 西安710069)

阿拉尔断裂带位于柴西南区中部,是一条近北西-南东向的区域性二级断裂,其对于柴西南跃进地区油气运移、富集成藏具有重要的控制作用。前人分别从地球化学指标、油气运移动力、油气运移通道等方面对阿拉尔断裂带油气运移特征进行了研究,这些研究主要侧重于从单一地质因素出发分析油气运移,得出的认识不够系统全面。因此从油气成藏时期出发,将油气运移驱动力与运移通道相结合,分析阿拉尔断裂带油气运移、聚集成藏的特征。具有重要的科学价值,并且对于该区油气富集规律和寻找有利勘探目标也有极其重要的意义。

阿拉尔断裂带;油气运移特征;地球化学指标;油气运移动力;油气运移通道

阿拉尔断裂带位于柴西南区中部,西起阿拉尔乡,东至跃东构造以东,为一条近北西-南东向的区域性二级断裂。阿拉尔断裂带对于柴西南跃进地区油气运移、富集成藏具有重要的控制作用,已发现的砂西、油砂山、尕斯、跃进二号、跃西、跃东等油田均分布于阿拉尔断裂上、下盘。其油气资源量达1.15亿 t,已探明约3 000万 t石油地质储量。因此,研究阿拉尔断裂带及周边地区油气运移特征,对于分析该区油气富集规律和寻找有利勘探目标具有极其重要的意义。

1 国内外研究现状

前人分别从地球化学、油气运移动力、油气运移通道等方面对阿拉尔断裂带及周边油气运移特征进行了综述。

1.1 依据地球化学指标分析阿拉尔断裂带及周边地区油气运移方向

近年来,各项研究表明,由含氮化合物含量以及不同构型异构体的比值可以有效指示出原油的路径与运移方向。阿拉尔断裂带上、下盘分布的砂西、油砂山、尕斯、跃进二号、跃西、跃东油田的油气运移方向研究。

1.1.1 砂西

砂西区块为位于西部拗陷尕斯断陷内一个三级潜伏构造。于砂西区块下古近系-新近系取有两个原油样品:两样品甾烷异构化参数分别为0.48~0.47,具有较高成熟度特征,这与跃进一号构造区块总体原油低成熟特征形成明显对照。

两样品成熟度变化不大,这说明成熟度对两原油样品中含氮化合物变化的影响不大,即,常用于衡量油气运移与聚集的咔唑类化合物参数可能主要是受控于油气的运移分馏。两样品所有含氮化合物参数变化一致,规律性强,均预示油气的运移指向是从西向东(图1)。

1.1.2 尕斯库勒下油藏(E31)

对于尕斯库勒油田下古近系-新近系油藏(E31),分析了12个原油样品,覆盖了整个油田。C29甾烷异构化参数分布于0.31~0.40,明显低于砂西油田下古近系-新近系原油(E31),属低成熟-成熟油。从砂西 E31油藏原油至尕斯库勒油田油藏原油成熟度的这一降低趋势,可能预示了来自砂西的原油向尕斯库勒E31油藏的注入;尕斯库勒油田E31油藏原油聚集总体趋势是从北向南,这也得到了诸多研究的证实(彭德华等,2004)(图2)。

李素梅等认为E31油藏为一种“上生下储”式成藏组合,油气运移主要通过侧上式运移以及断接式运移[1]。

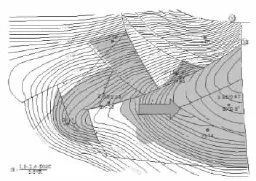

图1 砂西油气运移方向示意图

1.1.3 尕斯库勒上油藏(N)

尕斯库勒油田上油藏的北区块,近东西向,西与砂西上油藏相连,东与油砂山相接。就成熟度分布而言,对砂西区块砂1145井上油藏(N)样品分析可知,其C29甾烷异构化参数为0.31;尕斯库勒上油藏的北区块原油C29甾烷异构化参数分布于0.29~0.31,稳定在0.30左右,基本上看不出变化的特征;分布于油砂山上古近系-新近系油藏的原油C29甾烷异构化参数,与尕斯库勒油田上油藏北区原油一样,也分布于0.29~0.31(近油田边部的砂中166井除外)。

因此,尕斯库勒油田北区为典型低熟原油分布,几乎不变的成熟度对含氮化合物的分布应没有大的影响,即含氮化合物的分布特征,在此区域内主要受油气运移的影响。从含氮化合总浓度来看,尕斯库勒油田北区块从东向西有一明显降低的趋势;常用于示踪油气运移的参数1,8-/1,3-DMC从东向西具有升高的趋势,这些均显示,尕斯库勒油田北区油气的运移与聚集方向是从东向西。

尕斯库勒油田上油藏南区块原油C29甾烷异构化参数比北区原油要高,分布于0.33~0.35。从北向南成熟度有一逐渐增大的变化趋势:跃378、跃382分别为 0.34和0.33,跃54井为0.35。但成熟度的总体变化不大。这三井样品含氮化合总浓度相对较高且变化规律性不强,但示踪油气运移的参数1,8-/1,3-DMC从北向南有一增大的变化趋势,这一规律性的变化可能预示尕斯油田南区油气运聚的总体变化趋势是从北向南。

张春林等认为位于尕斯油藏东北部的茫崖凹陷为N1-油层的油源区,这两油源区紧邻构造带,其原油先由油砂山构造注入,然后穿过狮子沟-油砂山断层,最后进入尕斯库勒构造。根据断层要素结合断层附近含氮化合物参数的特征分析,茫崖凹陷排出的油气并不是从某个注入点运移到油藏内,再侧向运移,而是沿整个断层面向上运移到储层内并聚集成藏[2]。

1.1.4 油砂山

油砂山主体原油甾烷异构化参数分布于0.29~0.31,属于低熟原油,其成熟度没有多大变化,这一成熟度特征与尕斯库勒上油藏北区完全一致。从本区五个低熟原油样品在油区内分布特征来看,最显著的规律性变化是含氮化合物的浓度。位于油田西边的砂中98、砂中93井样品中含氮化合物含量相对较低,8.65 ~8.72 μg/g;往东南,新中 92 -3 井原油含氮化合物含量有所升高(9.10 μg/g);再往南,砂中221井、砂中 146井样品中含量相对最高(9.84~10.07 μg/g)。总体来看,含氮化合物浓度从油田西北向东南有一增大的变化趋势。这一规律性的变化可能预示了油气运聚指向是从东南向西北(图2)。

图2 油砂山油田油气运移方向示意图

1.1.5 跃西

跃西可能存在两期油气注入,早期油气成熟度较高,聚集于跃地1、跃西5区块;而晚期原油成熟度较低,主要集聚于跃75井区。这也说明两期原油可能来于不同油灶,或者两期原油由不同运移通道成藏:早期原油运移的主要通道可能主要是断层,而晚期可能主要是不整合面或者砂岩输道体。

1.1.6 跃进二号、跃东油田

分析可知,位于南面的跃东1井和跃II7-11井两原油样品含氮化合物含量相对较高(分别为 11.86、8.00 μg/g),而北面跃东118井、跃II8-1井则较低(分别为5.21和5.91 μg/g);这一特征可能预示,E31油气的运聚指向可能是从南向北;这一运移指向与苯并咔唑参数[a]/[a]+[c]所示运移指向基本一致:跃东1井为0.61,而跃东118井和跃II7-11均为 0.51,而跃 II8 -1井较低,为 0.49。

于跃进二号构造上古近系-新近系油藏样品分析显示,甾烷异构化参数分布于0.36~0.43,总体上高于本区E31油藏原油样品。最高值检出于中部的跃6-4井、南部的跃384井,两样品甾烷异构化参数均为0.43,。这一特征显示,较高成熟度原油,似乎占据构造的南部和中部高点。这一成熟度特征可能暗示南部跃384井区是油气注入点,且延其轴线向北运移,并同时向构造边部推进的油气运聚特征。从含氮化合物总量变化来看,从跃384至跃6-4井区相对较高(>10 μg/g),这可能从侧面印证了上述油气运聚的推测。

1.2 依据油气运移动力分析阿拉尔断裂带及周边地区油气运移聚集特征

1.2.1 构造应力场对油气运移聚集的影响

阿拉尔断裂带及周缘油气藏分布在应力中等区。因为在构造应力值大的区,构造运动剧烈,岩石破碎强烈,常常会形成油气运移优势通道,而无法聚集成藏;而构造应力值小的区,由于构造活动弱,岩石不易破碎,渗透率低,油气无法运移,更无法聚集成藏;在构造应力值中等区,构造活动适中,岩石既有破碎,又没有过度破碎,当上覆盖层满足封堵条件时,油气即会运移成藏[3]。

1.2.2 异常高压对油气运移聚集的影响

实测压力表明,尕斯油田深层的下干柴沟组下段油藏地层压力系数1.09~1.33,远远大于其中-浅层的上干柴沟组-下油砂山组油藏的地层压力系数,因此,下干柴沟组上段生成的油气被下干柴沟组下段储集层异常高压所阻止,并且下盘生油层埋藏深,更容易形成异常高压,导致油气无法向下进行垂向运移,而是发生油气侧向运移。但是,由于同沉积断层两侧的泥岩存在异常高压,并为欠压实状态,导致Ⅺ号断层为封闭性断层(付广等,1999);同时,压性逆断层对异常高压往往起封闭作用。Hooper(1991)认为:当同沉积断层活动时,断层是开启的,油气沿断层迅速运移。此外,在一定程度上流体压力决定着断层的开启与封闭,在异常高压存在的情况下断层容易出现开启状态(童亨茂,1998)。

中-浅层上干柴沟-下油砂山组油藏部分原油来自其下的下干柴沟组上段生油层。随着下干柴沟组上段生油层中的孔隙压力不断上升,当孔隙压力大于周围静水压力的1.42~2.40倍时,超过封隔层(N1)的破裂压力,可产生大量微裂缝,烃类和其它孔隙流体向上运移进入上覆的较低砂岩储层(上干柴沟组-下油砂山组)中。当压力梯度降到约13.5×103Pa/m时,裂缝将闭合而不再继续排烃。油源对比研究成果证实了上述过程的正确性[4]。

1.3 依据断裂作为油气运移通道的作用分析阿拉尔断裂带及周边地区油气运移特征

油气运移通道条件包括通道类型及其输导油气的能力,它是联系油源和圈闭之间的桥梁,没有运移通道,油气就不能成藏。研究表明,跃进二号斜坡具有阶梯式的油气运移特征,断裂和输导层是主要通道。而尕斯东南斜坡则发育侧接式油气运移模式,E32的油源可以通过势差进入E31地层,然后通过E31的输导层进行运移,也可能由于异常高压形成源下成藏模式。

砂西地区“下生上储”组合中的主要生油层为下干柴沟组上段-上干柴沟组、主要储集层和盖层为上干柴沟组-下油砂山组,而连接生油层和储集层的主要通道为阿拉尔,Ⅺ号等断层。这两条断层在垂向上一直保持开启状态,该地区生油岩的主要在下油砂山组(N21)晚期-七个泉组(Q1+2)时期排烃,并于下干柴沟组上段(E32)沉积时期形成圈闭,最终于狮子沟组(N23)沉积末期定型。由此看来,运移通道、烃源岩、圈闭在时间上的配置对于油气运移成藏十分有利。

跃东构造被阿拉尔断裂上盘及Ⅻ号断裂下盘所夹持,为一轴向近东西,东倾状的断鼻构造。其主要生油层为上干柴沟组、下干柴沟组上段,主要储集层为下油砂山组、上干柴沟组、下干柴沟组下段,并于下干柴沟组-下油砂山组沉积期形成圈闭。跃中构造与跃东构造的不同在于其位于阿拉尔断裂下盘与Ⅻ号断裂上盘之间,而二者运移通道、烃源岩、圈闭的配置大体相同,主要生油高峰期都为下油砂山组晚期-七个泉组沉积时期,在此生油高峰期,断裂一直处于开启状态,油气可以顺着Ⅺ号断层一直运移到构造高点[5]。

官大勇等认为,柴西南区的油气藏主要为受逆断层控制的构造油气藏。根据逆断层的类型,又分为同生逆断层、后生逆断层以及后生-同生基底断裂。其中阿拉尔断裂为同生逆断层。

同生逆断裂与油气运聚的关系:同生逆断裂中油气长期处于运移和聚集的状态,是由于同生逆断裂的长期活动,同生逆断裂断裂下盘生油层通过断层面和上盘储集层横向紧密接触为油气侧向运移和聚集提供了方便。例如,尕斯库勒油田就是由于跃东地区的E32-N11这两套良好生油岩系生成的油,油气通过断接式运移而形成的。

同生逆断层的活动导致了断层下降盘的生油层通过断层面与上升盘的储集层横向紧密接触。当下降盘的生油岩在上覆层不断增厚并进入成油门限深度(2 600 m)和温度后,它所生成的油气分子就会在地层的压力和地下水的增热作用下产生动力并随着水的排出而开始初次运移。

例如,Ⅲ号断裂对油气运移起了通道的作用,下盘的E32生油层与上盘的E31储集层通过Ⅲ号断裂紧密接触,使下盘的油气通过Ⅲ号断裂向跃进一号深层运移。并且由于下盘生油层与上盘E31储集层的接触面积比较大,构造圈闭中油气的富集程度也相对比较高[6]。

2 结语

本文通过借鉴前人对阿拉尔断裂带油气运移特征的分析,结合阿拉尔断裂带演化阶段,将油气运移动力、油气运移通道相结合,对阿拉尔断裂带油气运移、成藏规律进行了总结与进一步研究。得出以下结论:

阿拉尔断裂带古近系-新近系主力烃源岩的古构造起伏格局与现今构造起伏格局基本是相对稳定的,这决定了油气运移方向的相对稳定性。

油气在阿拉尔断裂带主要通过两种方式运移:一种为通过单斜运移,由于近垂直裂缝一般发育在结构相对均质的岩层中,而层面缝主要发育在层面发育的岩层或岩性界面附近,并构成“工”型裂缝组合,因而在单斜构造中,无论是在层面滑移带内还是在非滑移带内,平行层面方向的输导性一般高于垂直层面方向,尽管局部垂直裂缝可能导致垂向输导性能增强;另一种为通过断层运移,在阿拉尔断层中,油气运移阻力很低,在浮力驱动下很容易上浮至断层的顶部。若断层顶端有效封闭界限是近于水平的且在走向上的范围是有限的,油气就会在断层顶部富集,当富集到一定程度,就会向断层两侧的地层中运移,并在圈闭中富集。在储集层储集性能相近的条件下,靠近断层顶部的地层含油气要丰富一些。

阿拉尔断裂的成藏演化阶段分两期,一期为E1+2(路乐河组)到N21(下油砂山组),这一期断裂北西西段西部活动强度大于断裂东部,且北北东段亦活动,该阶段油气主要沿断层两侧岩层顺层运移,该阶段主要形成的油藏有跃进二号深部油藏、跃东油田、跃进四号油田;另一期为N22(上油砂山组)至Q(现今),这一期断裂的北西西段西部活动强度小于东部活动,北北东段停止活动,该阶段油气主要通过断裂垂向向断裂走向高点运移后,再由断层向两侧岩层中运移并聚集成藏,该阶段主要形成的油藏有跃西油田、跃进二号浅部油藏。

[1]李素梅,刘洛夫,王铁冠,郭绍辉,黎茂稳.利用非烃技术探讨尕斯库勒油田E31油藏的充注模式[J].地球科学-中国地质大学学报.2001,(06).

[2]张春林,高先志,李彦霏,马达德.柴达木盆地尕斯库勒油田油气运移特征[J].石油勘探与开发.2008,(03).

[3]张明利,金之钧,万天丰,汤良杰.柴达木盆地应力场与油气运聚关系讨论[J].中国西部油气地质.2005,(02).

[4]郭泽清,刘卫红,钟建华,杨和山,饶孟余,肖红平.柴达木盆地西部新生界异常高压:分布、成因及对油气运移的控制作用[J].地质科学.2005,(03).

[5]张春林,高先志,李潍莲,马达德.柴达木盆地尕斯断陷断层封闭性及其对油气运聚的作用[J].石油与天然气地质.2004,(06).

[6]官大勇,胡望水,张文军,毛治国,王炜.柴西地区逆断裂类型及其与油气运聚的关系[J].新疆石油地质.2004,(06).

TE122.1

B

1004-1184(2012)04-0170-02

2012-04-27

漆佳莹(1986-),女,四川遂宁人,在读硕士研究生,主攻方向:石油、天然气勘探。