风城作业区重32井区侏罗系齐古组超稠油防排砂技术应用

杨翼波,赵 哲,杨万立,张正山

(1.西北大学大陆动力学国家重点实验室 /地质学系,陕西 西安710069;2.中石化西南局测井公司,四川 成都610100;3.新疆油田公司风城作业区,新疆 克拉玛依834000;4.辽河油田公司茨榆坨采油厂,辽宁 沈阳110206)

风城作业区重32井区侏罗系齐古组超稠油防排砂技术应用

杨翼波1,赵 哲2,杨万立3,张正山4

(1.西北大学大陆动力学国家重点实验室 /地质学系,陕西 西安710069;2.中石化西南局测井公司,四川 成都610100;3.新疆油田公司风城作业区,新疆 克拉玛依834000;4.辽河油田公司茨榆坨采油厂,辽宁 沈阳110206)

新疆油田风城作业区重32井区侏罗系齐古组属特稠油油藏,采用注蒸汽吞吐法开采。由于其地层胶结差,原油粘度高,地层能量低,在热采过程中出现严重的出砂现象,导致产量下降。以新疆油田公司风城作业区重32井区超稠油油藏的动、静态资料为基础,,分析储层出砂的主要机理,开展现场防砂试验,并对不同试验进行方案优选,选取适合的防砂方案。

超稠油;出砂现象;防砂;出砂机理;效果分析

我国稠油资源分布广泛,储量丰富。随着世界对石油需求量的不断增加以及未来将面对的各种能源短缺等实际问题,稠油资源的开发和利用也变得越来越重要。但由于大部分稠油油藏地质情况复杂,诸多因素制约了稠油井的有效开采,其中之一就是目前普遍存在地层出砂问题。出砂是油田油气开采过程中砂粒随流体从油层中运移出来的现象。油井出砂危害极大,主要表现为:使地面和井下设备严重磨蚀,;冲砂检泵、地面清罐等维修工作量剧增;砂埋油层或井筒砂堵造成油井停产;出砂严重时还会引起井壁坍塌而损坏套管。这些危害不但提高了原油的生产成本,而且增加了油田的开采难度。因此,油井的防砂工艺是疏松砂岩油藏正常生产的重要保证。

1 地质概况

新疆油田风城作业区地下浅层蕴藏着丰富的稠油资源。目前仅探明含油面积17.25 km2,地质储量3 941.87×104t。重32井区侏罗系齐古组超稠油油藏于1984年发现,1994年上报探明石油地质储量1 190×104t,含油面积6.0 km2。在区域构造上位于准噶尔盆地西北缘乌夏断裂带,夏红北断裂上盘中生界超覆尖灭带上。重32井区位于新疆油田风城作业区西缘,侏罗系齐古组储层的顶、底部构造形态与区域构造形态基本一致,为向东南缓倾的单斜构造,地层倾角约5°。

2 储层特征

重32井区侏罗系齐古组储层岩性以中砂岩、细砂岩为主(占80%以上),砂砾岩和含砾砂岩次之。碎屑颗粒粒径一般0.05~2 mm,颗粒分选中等。胶结物成分主要为黄铁矿、方解石和菱铁矿,含量为0~20%,胶结程度疏松,大多数属于孔隙型胶结,杂基成分主要为泥质(2%)和高岭石(3%)。侏罗系齐古组储层厚度为88 m,自下而上可划分为J3q3、J3q2、J3q1,其中 J3q2层可细分为 J3q2-2和 J3q2-1,其中 J3q2-2地层自下而上又可进一步细分为 J3q2-2-3、J3q2-2-2和 J3q2-2-1三个单层。上部的J3q1砂层组仅在重32井区东南部发育。其中J3q3层沉积厚度在0~31 m,砂层厚度平均在16 m,J3q2-2层沉积厚度在0~70 m,砂层厚度平均在64 m,其中J3q3和J3q2-2储层是重32井区侏罗系齐古组储层的主要含油层。

表1 重32井区侏罗系齐古组沉积厚度统计表

3 油藏出砂机理

油藏出砂过程就是一个岩石颗粒从岩层骨架上剥离并搬运至井筒的过程。油层出砂是由于井底附近地带的岩层结构破坏所引起的,它与岩石的胶结强度、应力状态和开采条件有关。地层是否出砂取决于颗粒的胶结程度即地层强度。地层出砂没有明显的深度界线,一般来说,地层应力超过地层强度就有可能造成油藏出砂。

3.1 拉伸破坏作用导致油层出砂

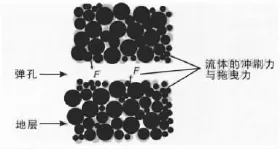

拉伸破坏作用是指当外界的拉张应力超过岩石的抗张强度时,岩石发生塑性变形或破裂的现象。稠油油藏普遍具有中高渗、大孔喉、胶结差、结构疏松的特点。在热采过程中,由于高温高压蒸汽的压裂、溶蚀、水化膨胀等作用,进一步降低了储层的岩石强度。当流体对岩石的冲刷力与拖拽力超过岩石的抗拉强度时,颗粒便会从骨架中剥离下来,呈游离相悬浮于原油当中,并随之一起运移至井底,导致油层出砂。拉伸破坏作用和流体的粘度及渗流速度有关,原油粘度越高、渗流速度越大,对砂粒的冲刷力与拖拽力越强,拉伸破坏作用越严重。

图1 储层拉伸破坏作用示意图

3.2 剪切破坏作用造成油层出砂

剪切破坏作用是指当岩石承受的剪应力超过其自身的抗剪强度时,内部发生剪切而形成一系列破裂面的现象。在原始状态下,地层内部的应力场基本上处于平衡状态;当油藏投入开发之后,随着原油采出程度的增加,地层压力逐渐下降,对上覆地层压力的平衡作用减小。部分上覆地层压力转移到岩石颗粒上,增加了颗粒之间的压应力,并可分解出呈一定夹角的两组剪应力σJ1与σJ2。随着纵向上有效压应力的增大,剪应力值相应增大,当超过岩石的抗剪切强度时,骨架颗粒间的稳定状态被打破,常沿着剪应力的方向发生颗粒错动而形成大量的微破裂面,从而降低了岩石强度,导致大量颗粒从岩石骨架上脱落,随流体运移至井筒内,造成油井大量出砂。

图2 储层剪切破坏作用示意图

4 防砂试验及效果

目前防砂工艺综合起来可分为固、挡、排三种防砂方式。固是指在地层中打入化学药剂将地层砂胶结在一起,防止地层砂体进入井筒;挡是用物理方法把地层出的砂挡在油管外,防止地层砂进入泵筒卡泵;排则是用螺杆泵将地层砂连同地层流体一同排到地面。

4.1 高温固砂试验

风城作业区重32井区采用高温固砂试验进行,高温固砂剂是以含钙的无机化合物为主体,加入有机硅化物及分散剂经全密闭表面喷涂工艺所组成的白色粉沫状固体颗粒。在快速搅拌下,能分散在水介质中。悬浮液呈微碱性,是一种不溶于水的化合物。高温固砂剂在注汽条件下,将固砂剂挤入井内的硅化物在井筒近井地带高温表面脱水,使硅化物的两端通过硅氧键与地层砂牢固地结合在一起,从而起到固砂的作用。

在重32井区的DF3038井进行试验,根据模拟试验结果在现场使用浓度为8.5%的高温固砂剂悬浮液15 m3,高温固砂剂溶质的用量为15×8.5%=1.3 t。试验结果得出:该井试验前平均检泵周期246 d,试验后检泵周期为128 d,试验前平均沉砂速度为0.07 m/t,试验后0.73 m/t。该井试验效果并不理想,可以认为失败。

4.2 钢丝网防砂管套管悬挂防砂

通过悬挂器下挂防砂管下入到油层出砂部位,用液压方式将悬挂器座封,使悬挂器密封段以下部位和防砂管以及套管之间形成一个具有渗流能力的腔体。由于地层砂体的充填压实作用,在腔体内形成稳定的砂桥,一方面起到恢复地层应力的作用,另一方面有效控制地层砂向井筒的运移(在一定程度上),避免油层出砂造成砂卡抽油泵和砂埋油层现象发生,从而达到防砂的目的。

图3 钢丝网防砂管套管悬挂防砂示意图

重32井区于2011年对2口井进行钢丝网防砂管套管防砂试验,其试验依据是在对油层砂体粒度分析、油层携带砂体粒度分析、洗井冲出砂体粒度分析的基础上,参照油井射孔井段及沉砂口袋长度,依据原油携带砂粒的能力和油层产能,合理选择筛隙进行套管内防砂的新型防砂技术。2012年通过对已实施2口井进行检泵探砂面,发现平均降低砂面上升速度85%以上,效果明显。

4.3 螺杆泵排砂试验

螺杆泵的转子、定子副(也叫螺杆——衬套副)是利用摆线的多等效动点效应,在空间形成封闭腔室,并当转子和定子作相对转动时,封闭腔室能作轴向移动,使其中的液体从一端移向另一端,实现机械能和液体能的相互转化,从而实现举升作用。沿着螺杆泵的全长,在转子外表面与定子橡胶衬套内表面间形成多个密封腔室;随着转子的转动,在吸入端转子与定子橡胶衬套内表面间会不断形成密封腔室,从而达到排砂目的。

在重32井区DF5032井进行试验可知:2011年11月22日,在DF5032井于下入地面驱动井下单螺杆泵。使用螺杆泵以前平均检泵周期为84 d,平均砂厚96 m。2012年2月28日第五轮注汽时此井使用螺杆泵生产194 d,注汽前检泵没有出砂。螺杆泵生产期间没有发生过砂卡,平均检泵周期达到194 d,平均砂厚17 m。生产效果表明,说明螺杆泵排砂能力比较强,防砂效果明显。

5 结语

1)重32井区超稠油油藏由于其地层胶结差,原油粘度高,地层能量低,在热采过程中出现严重的出砂现象。

2)侏罗系齐古组储层厚度为88 m,其中J3q3和J3q2-2储层是重32井区侏罗系齐古组储层的主要含油层。

3)由于拉伸破坏作用和剪切破坏作用导致井底附近地带的岩层结构被破坏,当地层应力超过地层强度就有可能造成油藏出砂。

4)在重32井区试验中高温固砂试验效果不明显,证明该种方法对于该区域并不适用。而钢丝网防砂管套管悬挂防砂试验效果最为明显,平均降低砂面上升速度85%以上。值得在以后的工作中进行更加深入的研究和试验对比。

5)螺杆泵排砂试验在实际生产中生产效果明显,延长了检泵周期。从而证明排砂效果明显,有着良好的防砂效果。

表2 螺杆泵采油周期生产效果统计

[1]张玉华,侯云.防砂技术在新疆浅层稠油开发中的应用[J].中国新技术新产品.2011.03.

[2]陆诗华,沈华赵,永兴.普通稠油油藏出砂规律及防治[J].内江科技.2004(2).

[3]曾祥林,孙福街,王星,王平双等.渤海稠油油藏简易防砂条件下出砂规律模拟实验研[J].中国海上油气.2004.12.

[4]房茂军,曾祥林,梁丹,孙福街.稠油出砂规律及出砂模拟实验研究[J].西南石油大学学报.2010.12.

[5]穆龙新,李国诚,王永杰,董本京.关于稠油有限排砂采油方法的探索.钻采工艺.2003,26(1).

[6]金祥纯,张庆龙,高世臣.稠油油藏出砂机理、影响因素及防砂技术对策[J].中国海上油气.2006(10).

[7]刘铁岭,沈和平.稠油油藏热采井出砂机理模拟实验研究[J].江汉石油学院学报.2004,26(3).

[8]田芬,侯洪涛,张学峰等.防砂工艺在稠油热采区的应用[J].油气田地面工程.2005,24(6).

TE358+.1

B

1004-1184(2012)04-0184-03

2012-05-25

杨翼波(1987-),男,湖南长沙人,在读硕士研究生,主攻方向:油藏开发工程和数值模拟。