正常成人寰枢关节齿突偏移及关节间隙的螺旋CT测量研究*

湖北省宜昌市夷陵医院CT室(湖北 宜昌 443100)

周志强 贺文俊 郑玉兰 王晓玉 叶崇云 龙春琴

寰枢椎位于颅颈移行部,具有独特的解剖形态结构和功能特点,寰枢关节是由寰椎、枢椎、寰椎横韧带、齿状突尖韧带及关节囊等构成的复合体。从解剖上看,寰枢椎关节面略呈水平位,并具有杵臼关节的一些特点,虽没有椎间盘结构,但韧带组织非常发达,齿状突作为寰枢椎间的骨性结构,起重要的旋转轴作用。由于上述特点,使得寰枢关节成为脊柱中最为灵活的运动功能单位,也使得寰枢关节缺乏其他椎间关节内在的稳定性,这就导致寰枢关节很容易发生脱位。而寰枢关节间隙(齿突侧块间隙(LADI)和寰齿前间隙(ADI))常作为判断寰枢关节稳定性的重要指标。研究发现,双侧LADI不对称可能是临床上常见的影像学征象,亦有部分学者指出将LADI不对称作为寰枢关节不稳的指征需慎重[1]。寰枢关节的损伤可以造成其正常解剖构成的异常改变,轻者导致寰枢椎不稳,寰枢关节脱位严重者可危及生命,目前,寰枢椎脱位主要依靠X线平片及螺旋CT通过测量寰枢椎间距离(ADI)诊断的[11]。螺旋CT影像检查能够真实客观的反映寰枢椎的解剖关节,比普通X线检查具有更高的准确性,被认为是诊断寰枢椎损伤的首选方法[9],而寰枢关节间隙作为判断寰枢关节脱位、半脱位的重要测量指标一直是文献讨论的重要课题[2-3]。本文通过对三峡区域146例

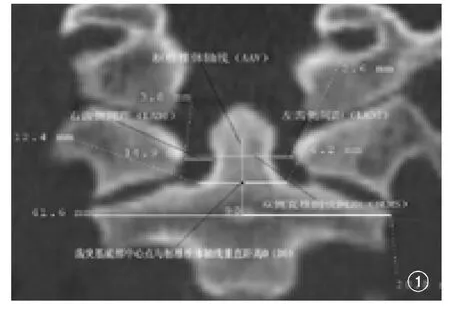

图1冠状位测量双侧LADI、BLMS、DO(0).

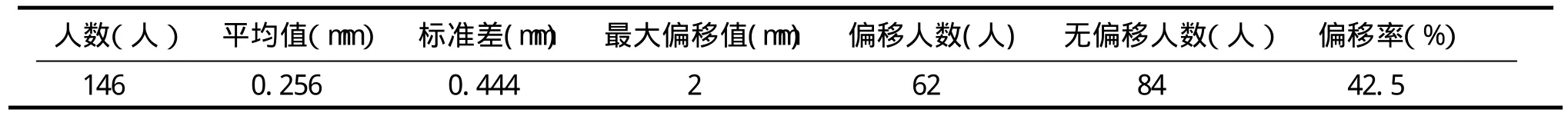

表1 齿突偏移值(DO)

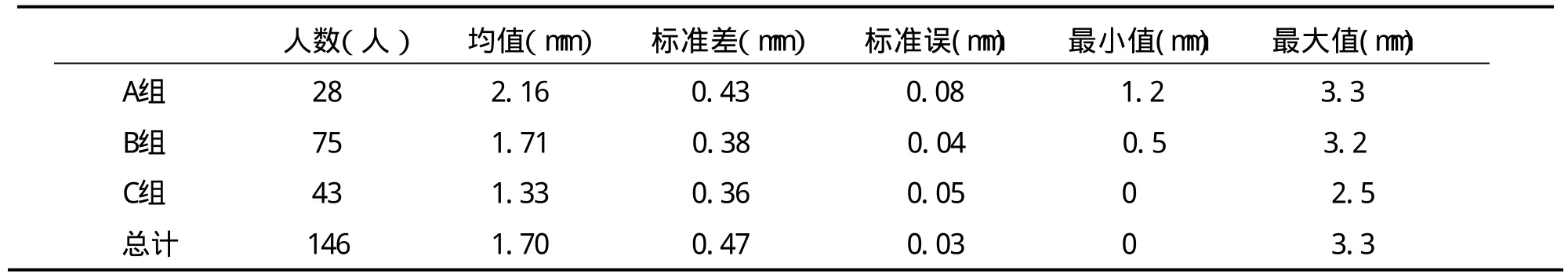

表2 正常成人各年龄组寰齿前间隙(ADI)

表3 双侧齿侧间隙差值(VBLADI)

表4 齿侧间隙差值比率(RVBLADI)

材料和方法

1.1 测量对象 总共146例,男70例,女76例,年龄18—65岁,平均41.5岁,排除寰枢椎先天性畸形及骨折脱位等疾病患者。

1.2 CT 采用philips MX-8000双排螺旋CI'机,取常规中立位标准扫描.受检者仰卧,头矢状面与扫描床垂直,扫描范围从枢椎椎体下缘到枕骨大孔,扫描条件120 kV,200 mA,层厚3mm,螺距0.875,重建层厚1.2mm,重建间隔0.6mm,数据输入工作站进行图像后处理,以MPR形式观察正中对称冠状位和中线矢状位寰枢关节。

1.3 CT测量内容 齿状突偏移值(dens offest,DO),寰齿前间隙(atlanto-dental interval ,ADI),寰齿侧块间隙(the lateral atlanto—dental interval,LADS),双侧齿突侧块间间距差(variance of bilateral the lateral atlanto—dental interval VBLADI),齿侧块间隙差值比(ratio of variance of bilateral the lateral atlanto—dental interval,RVBLADI)。

1.4 测量方法 利用CI'工作站重组图像测量计算齿突生长性偏移值,先在冠状位以齿状突基底部横行线1/2点为中心点,并作出枢椎椎体中轴线,在测量齿状突基底部中心点和枢椎椎体中轴线之间的垂直距离;矢状位测量寰椎齿状突前距离,选择近齿状突长轴中点层面,测量齿突前正中点到环椎前弓后缘的距离(寰-齿间距);冠状位测量两侧齿突侧块间距(齿-侧间距),选择齿状突腰部层面测量寰椎侧块内侧与齿突腰部外侧距离;测量计算齿侧间隙差,用左侧LADI-右侧LADI,使用绝对值计算;测量计算齿侧间隙差值比,齿侧间隙差与两侧侧块间距之比(如图1、2、3)。

1.5 统计学处理 应用SPSS17.0版软件处理数据,计算各项参数均值,并t检验比较各年龄段之间的差异。DO、ADI、LADI、VBLADI、RVBLADI计算用S。

图2冠状位测量双侧LADI、BLMS、DO;图3矢状位测量ADI。

结 果

本组146例中,具体测量的DO、ADI、LADI、VBLADI、RVBLADI、数据见表1-4。

经统计学处理,A组与B组间差别有统计学意义,χ2=0.47,p<0.05;A组与C组间差别有统计学意义,χ2=0.63,p<0.05;B组与C组间差别无统计学意义,P值>0.05。

讨 论

过去常把X线和非螺旋CT作为寰枢关节检查诊断的主要影像学方法,但是因为寰枢关节解剖结构的特殊性和复杂性(投照位置、患者体位、骨性重叠等)致使X线和非螺旋CT检查不能完全直接真实的显示寰枢关节的全貌。而螺旋CT多平面重组技术,可作冠状面、矢状面、斜面、曲面重建显示寰枢关节,通过对其进行多平面观察,能较全面的观察寰枢关节骨性结构,并能观察寰枢关节齿状突生长偏移及间隙不对称情况,它比X线和非螺旋CT能提供更多和更有意义的诊断信息,能更早、更多的发现颈椎异常[10]。随着多排螺旋CT及重建技术在临床的广泛应用,它已逐渐成为寰枢关节病变评估的首选影像学检查手段。

本组研究测量显示,齿状突生长偏移(DO)平均为0.256±0.444,其中偏移人数:62人偏移率:42.5%,最大偏移值:2mm。寰齿前间隙(ADI)平均为(1.70±0.47)mm,A组与B组比较、B组与C组比较、A组与C组比较有差异,均具有统计学意义。ADI在不同年龄阶段存在一定差异性,随着年龄的增长,ADI的距离相对变窄,并且日趋稳定,可能与寰枢关节区域韧带结构发育的成熟过程以及软骨退变有关[4,5]。本研究中A组中98%的ADI≤3mm,B组中98%的ADI≤2.5mm,C组中98%的ADI≤2mm。

本组研究在测量LADI、VBLADI的同时,还增加了测量计算RVBLADI值来反映LADI的对称情况。LADI不对称发生率达77.39%,其中94%VBLADI值在0.1~2.0mm之间,而RVBLADI为1.5~5.3%之间,A组不对称率为:86%,92%的VBLADI值范围是0.2~3mm、RVBLADI的范围是1.1%~18%,B组不对称率为:74%,95%的VBLADI值的范围是0.1~2mm、RVBLADI的范围是1.2%~14.2%,C组不对称率为:77%,其中97%的VBLADI的范围是0.2~1.5mm,RVBLADI的范围是1.2%~9%,其不对称比例青年组大于中、老年组,这可能与青年人韧带、骨骼发育尚未完善有关,这亦提示临床,在诊断青年寰枢关节脱位时,应区别于中、老年人标准。

关于寰枢关节脱位或半脱位的诊断问题,临床倾向于成人ADI大于3mm可诊断寰椎前脱位,而根据我们的分组研究结果,正常成人ADI正常值范围18-29岁ADI≤3mm,30-49岁ADI≤2.5mm,≥50岁ADI≤2mm,这与随着年龄的增长,寰枢关节的增生、退变,ADI间隙逐渐变窄有关,所以我们认为正常成人ADI根据不同年龄段18-29岁ADI≥3mm,30-49岁ADI≥2.5mm,≥50岁ADI≥2mm应视为异常。对于LADI的对称程度关系到寰枢关节脱位或半脱位的诊断问题。目前,国内、外学者已做了较多研究[6,7]。但LADI的诊断标准有较大争议,因为正常成人人群中LADI不对称占有相当高的比例,其中也还有较多为齿突生长性偏移。陈育春等[8]利用64排CT对200例正常人的LADI不对称值(VBLADI)进行测量,认为成人LADI不对称发生率高达92%,且VBLADI大部分在0.1~2.0mm之间,而我们的研究为LADI不对称发生率达77.39%,其齿突生长性偏移率达42.5%,分组研究结果为18-29岁组VBLADI0.2~3.0mm,RVBLADI1.1~18%,30-49岁VBLADI0.1~2.0mm,RVBLADI1.2%~14.2%,≥50岁VBLADI0.2~1.5mm,RVBLADI1.2%~9%。所以,在无临床症状的病人身上,我们认为LADI不能单独作为寰枢关节异常或关节不稳的指征,当有明确的颈部外伤或疾病史,LADI不对称,且15[A1]-29岁VBLADI超过3.0mm,RVBLADI大于18%,30-49岁VBLADI超过2.0mm,RVBLADI大于14.2%,≥50岁VBLADI超过1.5mm,RVBLADI大于9%,结合临床可考虑诊断寰枢关节脱位或半脱位。

通过本组测量研究和相关性分析,其齿突偏移值与VBLADI、RVBLADI成正相关Pearson值=0.21,值<0.05,说明齿状突偏移值越大,双侧LADI越不对称。本组测量齿状突生长偏移(DO)最大偏移值2mm;18-29岁组中98%的ADI≤3mm,30-49岁组中98%的ADI≤2.5mm,≥50岁组中98%的ADI≤2mm; 15[A2]-29岁组VBLADI0.2~3.0mm,RVBLADI1.1~18%,30-49岁VBLADI0.1~2.0mm,RVBLADI1.2%~14.2%,≥50岁VBLADI0.2~1.5mm,RVBLADI1.2%~9%。由于齿突生长性偏移等关系,导致正常成人LADI不对称发生率较高且成人在不同阶段ADI、VBLADI、RVBLADI的正常参考值数据有差异,所以在寰枢关节脱位或半脱位的诊断上一定要慎重,必须结合临床及CT影像提供的正常成人各年龄段的ADI、VBLADI、RVBLADI的正常参考值数据,综合考虑方可作出正确诊断。

1.Harty JA, Lenehan B, O'Rourke SK.Odontoid lateral mass asymmetry:do we over-investigate[J]. Emerg Med J,2005,22:625-627.

2.郁万江,孙咏梅,徐爱德.正常人群环枢关节间隙的CT研究[J]. 医学影像学杂志,2001,ll(5):325-327.

3.曹正霖,钟世镇,徐达传.寰枢关节的解剖学测量及其临床意义[J].中国临床解剖学杂志,2000,18(4):299-301.

4.朱海波,贾连顺,孙启全,等.寰椎测量及临床意义[J].解剖学杂志,1997,20(60):571.

5.瞿东滨,金大地,江建明,等.齿突形态的测量及临床意义[J].中国临床解剖学杂志,1999,89(3):366-367.

6.王志业,徐爱德.寰枢关节旋转稳定性的影像学研究进展[J].诊断学理论与实践,2004,3(5):382-385.

7.何灿熙.关于颈枢椎齿突偏移是否为脱位的再认识[J].中华放射学杂志,2006,40(8):882-883.

8.陈育春,庄泽锐,陈玉珍,等.64排CT多平面重建对正常人群寰枢关节间隙的研究[J]. 汕头大学医学院学报,2011,24(2):103-109.

9.陈汉忠,徐宏刚.HSCT在寰枢椎损伤中的价值[J]. 中国CT和MRI杂志,2009,7(2):56-58.

10.谭必勇,黄爱军,欧阳忠南.螺旋CT对头颈部创伤的诊断价值[J].中国CT和MRI杂志,2006,4(4):23-25.

11.周雯,王成林.颅底环枢部影像解剖学特点及诊断价值[J].罕少疾病杂志,2009,16(3):4-6.