福建省水产品贮藏与加工学科发展研究报告

福建省水产学会,福建省水产研究所

福建省水产品贮藏与加工学科发展研究报告

福建省水产学会,福建省水产研究所

该文系统深入地总结了福建省水产品贮藏与加工学科的发展现状,对比分析了国内外水产品贮藏与加工学科的发展动态,预测了我省水产品加工业的发展趋势,剖析了当前学科发展面临的重大机遇和挑战。在此基础上,提出了“十二五”期间我省水产品贮藏与加工学科发展的思路、目标及战略任务,以及产业发展过程中急需解决的关键技术;并针对制约我省水产品贮藏与加工学科发展的技术瓶颈,提出了应对措施与战略对策,对引导我省水产品贮藏与加工学科发展方向、推动产业的健康发展具有积极意义。

水产品贮藏与加工学科 发展现状 战略对策

0 引言

“水产品贮藏与加工工程”学科以水生生物资源利用、水产品加工、水产品贮藏工程以及制冷与低温技术为主要研究方向[1],主要研究课题包括水产品保鲜加工技术研究、水产品加工副产物的综合利用、海洋生物活性物质的提取分离及活性鉴定研究、功能性保健食品和海洋药物的研制、水产品的质量安全研究和风险评估等。我省涉及“水产品贮藏与加工工程”学科的科研机构有国家海水鱼类加工技术研发分中心(厦门)、福建省水产研究所、集美大学生命科学学院、福建农林大学食品科学学院、国家海洋局第三研究所、福建师范大学生命科学学院、厦门海洋职业技术学院等10多家单位,具有研发能力的水产加工企业有30多家。

福建是海洋大省,渔业经济发展迅速。“十一五”期间,围绕建设海洋经济强省的战略目标和建设海峡西岸经济区的战略构想,我省水产加工业把握机遇,依靠科技进步,不断提高产业的科技含量,实现了从注重产量到全面提高产品质量与经济效益的发展方式的转变。目前,全省规模以上水产加工企业399家,加工能力达276.92万吨/年。2010年全省完成水产加工品总量243.27万吨,实现产值352.99亿元,其中出口52.63万吨,创汇26.83亿美元,居我省大宗农产品出口首位,占全国水产品出口额的14.3%,列全国第4位。

“十二五”期间,为适应社会与市场的发展趋势,水产品加工将逐步往精深加工、海洋活性物质开发利用等方向转变,精深加工技术将主导产业的走向。这就要求本学科在此期间应继续提升水产品加工的科技含量,深入开展水产品的精深加工与保鲜技术的基础研究,将微胶囊技术、冷杀菌技术、生物工程技术、膜分离技术、超临界流体萃取技术、超微粉碎技术等高新技术直接应用于水产加工行业中;利用海洋生物技术、组合化学技术等,研发具有自主知识产权的海洋保健品和海洋药物产品,加快水产科研新技术、新成果的产业化进程,推动水产品产业结构优化升级;应用现代分析技术,开展水产品中有毒有害物质的快速检测技术研究和水产食品安全的风险评估,提高水产品的监管水平和质量安全。

1 福建省水产品贮藏与加工学科的发展现状

1.1 水产品贮藏保鲜、保活方面的研究进展

水产品贮藏保鲜技术经历了半个世纪的发展,已从传统的渔船上冰、盐保鲜向冷海水保鲜、微冻保鲜、冰温冷藏保鲜及快速冷冻保鲜发展。随着快速冷冻设备的技术创新和普及,渔船配备保温舱,安装平板冻结等设备已成为保持水产品新鲜的基本手段。在陆上保鲜方面,贮藏流通全过程的低温冷藏链建设,全省水产冷库的数量已基本稳定。据2010年的统计,全省共有水产冷库728家,其中:冷藏能力100吨以上的有445个,日冻结能力1.4万吨,冷藏能力达35.2万吨/次,日冷藏总量133.6万吨,日制冰能力1.6万吨,制冰总量达126.4万吨,基本上能保证渔获物从捕捞到加工、流通全过程的低温流通和品质的保持。

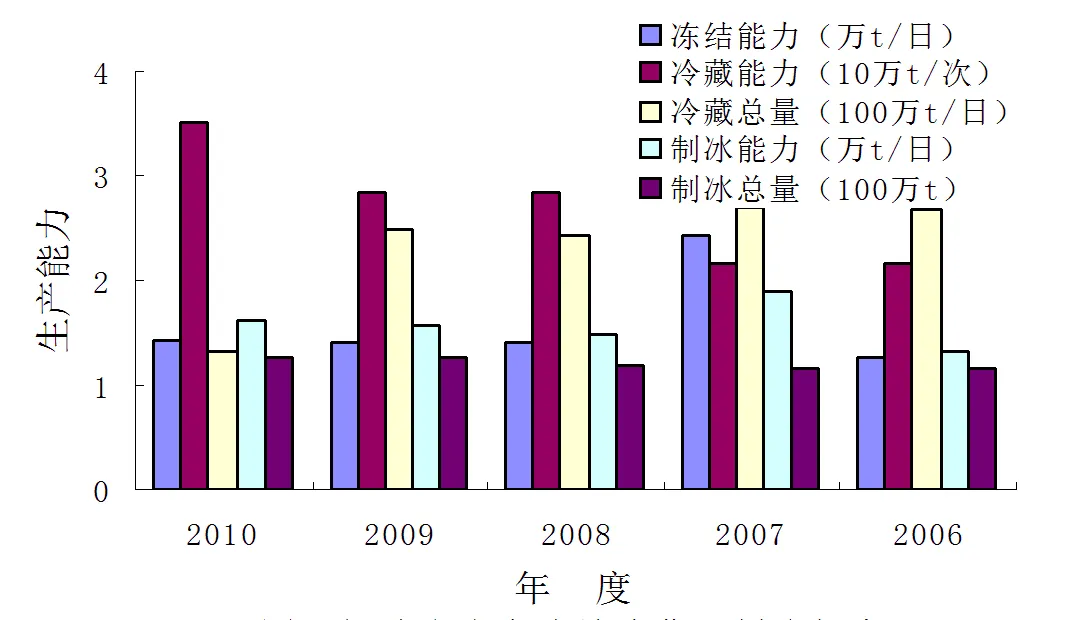

图1 福建省水产冷库数量变化

图2 福建省水产冻结冷藏及制冰能力

近年来,我省的科研单位对水产品的贮藏保鲜技术研究主要围绕着超冷保鲜、气调保鲜、辐照保藏、化学保鲜等[2]方面进行。对水产品贮藏过程中的品质研究也从原有的新鲜度变化研究上升到贮藏过程中生化指标变化方面的研究,提出了以反映鱼类贮藏中ATPase等生化指标变化的K值作为衡量水产品加工原料新鲜品质的判定指标。福建省水产研究所的科研人员在对动物性生食水产品的变化机理进行研究的基础上,以K值为指标制定了“DB35/T 925-2009生食动物性水产品卫生要求”的福建省地方标准,成为国内第一个以K值为鲜度判定指标的标准[3]。此外,还开展了“史氏鲟鱼肉冻藏过程中的质量变化”[4]、“净化僧帽牡蛎肉低温保鲜”[5]、“鱼类镀膜保鲜”[6]、“冷冻冷藏中翡翠贻贝肉的质量变化”[7]等研究。福建农林大学食品科学学院开展了“凡纳滨对虾真空冷藏保鲜”[8]、“南美白对虾微冻保鲜过程中褐变的控制”[9]、“大黄鱼涂膜微冻保鲜”[10]和“不同气体环境对冻藏牡蛎品质变化的影响”[11]等研究。集美大学生命科学学院研究了“温度对褶牡蛎肉品质的影响”[12]、“微冻条件下几种保鲜剂对牡蛎的保鲜效果”[13]、“石斑鱼的低温盐水微冻保鲜”[14]以及“罗非鱼冷冻曲线”[15]。厦门海洋职业技术学院研究了“CMC在缢蛏涂覆保鲜上的应用”[16]、“几种缢蛏保鲜被覆剂理化性质的比较”[17]。

在水产品的保活技术研究方面,我省结合传统密闭式充氧运输、无水湿法运输、干法运输和科技含量高的机组运输技术,研发出活鱼运输车、活鱼运输船,并辅助低温麻醉等手段,实现水产品的远距离、长时间运送[18]。活鱼运输船由发电机组、照明装置、循环水泵、制氧机、过滤装置、杀菌装置和制冷机及活鱼仓组成。2003年我省自行设计改装的国内首艘大运量温控活鱼运输船——“闽狮渔 F259”号渔船在泉州下水。该船配置有冬天导热加温、夏天制冷降温、船体隔热保温装置,采用水体封闭式循环技术[19]、水质过滤净化处理及增氧系统;各技术环节实现数字化监控,可使活鱼在运输过程中不受季节、区域、水温、水质和外界气候环境条件变化的影响,填补了我国活鱼远程运销技术的空白。同时,还探讨了“黑鲷无水保活技术”[20]、“双壳贝类离水保活的方法”[21],使我省在水产品的保活技术研究方面有了新的突破。

1.2 水产品精深加工方面的研究进展

自上世纪80年代以来,我省水产品精深加工技术有了较大幅度的提升,各种水产品的精深加工技术有了新的突破与创新。许多水产品加工企业应运而生,涌现了一批水产品加工龙头企业,全省水产品加工能力逐年提高,水产加工品总量也不断增加,加工产品的结构也有了很大的改变。

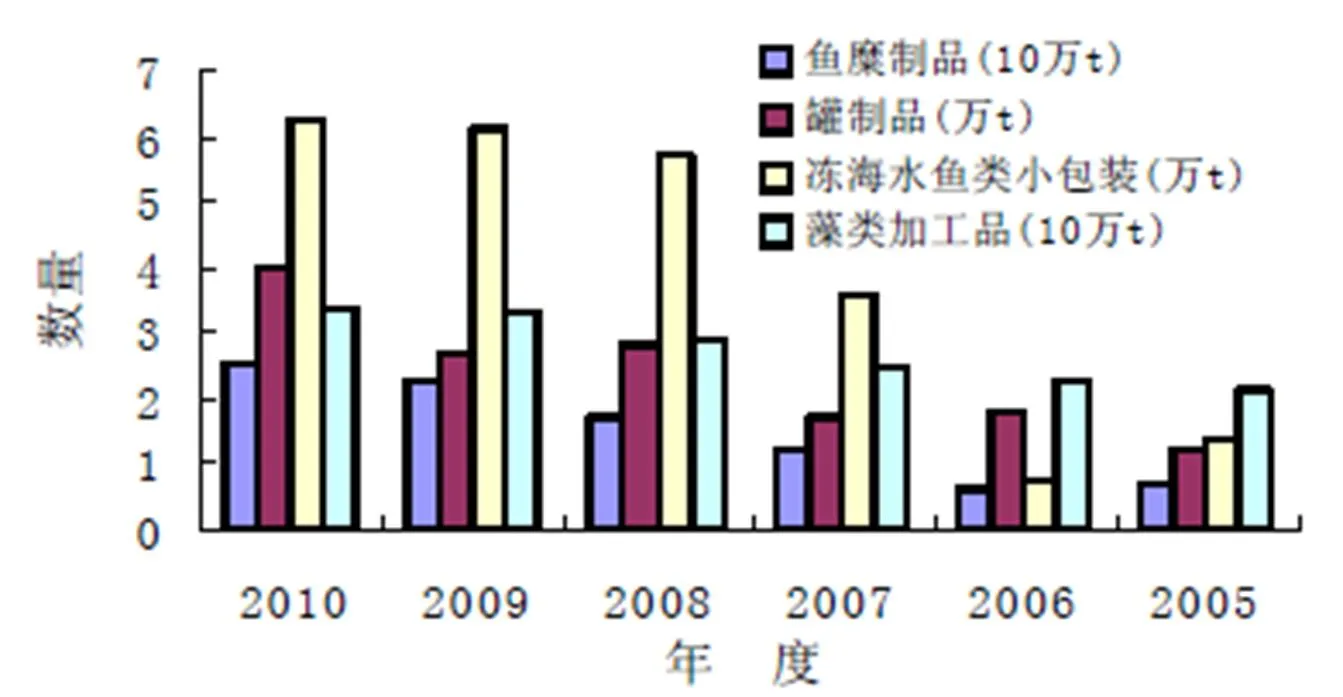

图3 福建省水产加工品总量变化

图4 几种深加工产品的产量变化

图5 全省各类水产加工品所占比例(2010)

从各种水产加工品种看,冷冻大包装等初加工产品比例有所下降,鱼糜制品、罐制品、冷冻调理食品、海藻制品等精深加工产品的比例不断上升。随着低温干燥、冷风干燥和冷冻干燥等[22]技术的发展和创新,推动了调味干制系列产品的发展;通过引入高压技术和栅栏技术原理,控制食品的水分活度,使一系列的方便食品、常温流通食品应势而生;流态床(IQF)冷冻技术和生产设备的普及,传统加工技术的改进,带动了烤鳗制品、冷冻鱼糜制品、面包虾[23]、冷冻蟹、玻璃鱿等水产冷冻调理食品的大发展;罐制品包装材料的更新换代,复合包装材料的研制成功,给水产罐制品的生产带来了新的生机,使水产易拉罐食品、软包装食品有了发展空间;在水产腌熏制品方面,高水分、低盐水产腌制品以及液熏水产制品加工技术[24]的开发成功,丰富了城乡市场的水产加工品种类;利用生物酶解等生物工程串联分离提取技术,结合脱苦、除腥等调配技术[25],开发系列海鲜调味品,促进了水产加工副产物的综合开发。此外,还开展了“文蛤肉复合酶解技术”[26]、“气调包装结合紫外线预处理保鲜施氏鲟鱼片”[27]、“风味半干大黄鱼腌制工艺参数”[28]、“中国毛虾皮低盐度半脱水工艺”[29]、“调味烤鱼片等温吸湿”[30]、“鲮鱼肌肉加热变形规律”[31]、“美味鱼绒、味淋鱼脯等加工工艺”[32、33]、“清蒸蟹肉罐头、防止蟹肉罐头蓝变”[34、35]、“烟熏牡蛎罐头”[36]等的研究,取得了一定的技术积累。

但是,从整体加工技术水平和产品的结构看,冷冻品、冷冻加工品、冷冻小包装等粗加工产品仍然占据着我省水产品加工总量的50%,精深加工还有一定的发展空间。

1.3 水产功能性食品和海洋药物领域的研究进展

随着生物技术的广泛应用,利用水产加工副产物进行综合开发利用已成为提高水产品附加值的重要手段。我省在海洋生物功能性保健食品及海洋药物开发方面,虽然起步较晚,但发展迅速,取得了良好的成果。上世纪80年代初,我省利用虾蟹壳原料提取甲壳素,并改进了传统技术,生产出高粘度的甲壳素;近年来随着研究的深入,从甲壳素中提取壳聚糖及其衍生物[37],并对抗氧化、抗衰老、降血脂、防肥减肥和免疫等[38、39、40]功能以及对水质的净化作用[41]进行了研究;在鱼鳞、鱼皮提取胶原蛋白[42]的研究方面,已取得较为成熟的生产工艺,进行中试生产,并开展了胶原及胶原蛋白的利用研究[43];EPA、DHA的生产技术已在企业进行应用,微粒化固体鱼油的研制技术[44]也成为热门的研究课题;厦门大学以牡蛎壳、翡翠贻贝壳为原材料,提取羟基磷灰石[45],研发出一种新型的骨修复材料[46、47],填补了国内在骨修复领域的空白,并申请了基骨修复材料方面的多项专利[48、49]。厦门东海洋水产品进出口有限公司与中科院、海洋三所等科研机构合作开展从章鱼加工下脚料中提取章鱼胺[50]的研究,在得率、纯度方面都取得了较好的效果。福建省水产研究所利用鱼类加工副产物开发多肽口服液,其具有促生长、抗氧化、提高机体免疫力、减缓疲劳,增加耐力等作用;利用坛紫菜等海藻提取降血压肽[51]、活性多糖,并开发出相应的制品,产品有良好的降血压、降血脂效果。同时,在海参皂苷[52]、鱼精蛋白[53]等的研究方面也积累了丰富经验。润科生物工程(福建)有限公司利用生物工程技术进行海洋微藻培养、提取及研发[54],主导产品为多不饱和脂肪酸油脂。国家海洋局第三研究所在海洋生物毒素[55]、生物多糖、蛋白工程[56]、海洋芽孢杆菌的筛选及其发酵条件优化[57]等应用基础研究与海洋药物研发方面投入大量精力,目前河豚毒素[58、59]、高纯硫酸氨基葡萄糖[60、61]提取技术已进行生产性开发。并探讨了河豚毒素作为戒毒制剂的功效,申请了河豚毒素冻干粉针制剂及其制备、脱水河豚毒素高纯单体的制备、戒毒制剂及其制备等多项专利[62、63]。集美大学先后探讨了鲤鱼[64]、锯缘青蟹[65]、文蛤[66]、日本鳗鲡[67]等过敏原的纯化与鉴定,在对海产品抗过敏原的研究方面取得了突破,并在纤维素酶的分离纯化与性质分析[68]、天然牛磺酸提取[69、70]、鲨鱼鱼皮、鱼骨胶原蛋白[71]、金属蛋白酶[72]的分离纯化与性质研究方面取得了突破。

1.4 水产化工领域的研究进展

我省的海藻工业发展较早,早在上世纪70年代就开始利用海带提取碘、褐藻胶、甘露醇,80年代开发出琼胶的生产技术,尤其是末茬紫菜提取琼胶[73]技术的突破,解决了末茬紫菜的利用问题。此后,利用菲律宾耳突麒麟菜提取卡拉胶的生产技术也在我省率先取得突破[74],在福建晋江创立了多家企业,使我省成为国内卡拉胶的主要产地。卡拉胶在食品中的应用,改变了传统食品工业的添加剂问题,一大批软糖、果冻、布丁类的产品质量得到了有效地提高。进入21世纪,利用红藻或琼胶提取琼胶糖的技术也取得了突破,福建省水产研究所、集美大学、华侨大学相继开展了琼胶糖提取技术的研究[75、76],开发出了低熔点琼脂糖、高分辨率琼脂糖。随后又开展了硫琼脂等藻类加工副产物的综合利用研究。福建农林大学在对褐藻胶提取及应用技术进行深入研究的基础上,还探讨了褐藻酸钠的贮藏稳定性,开展了褐藻渣的开发利用研究,利用海带残渣制成鱼饵料、植物肥料。

同时,我省在鱼皮制革的技术研究方面也取得了一定的进展,开发的罗非鱼等鱼皮革可作为工艺品使用,但该项成果因种种原因一直未能实现产业化。

1.5 水产饲料加工的研究进展

近年来,我省水产养殖业发展迅猛,带动了鱼饲料研究和生产的快速发展。我省鳗鲡配合饲料、对虾饲料、石斑鱼配合饲料的研究与生产一直走在国内前列。

鳗鲡配合饲料主要以粉状、高蛋白饲料为主,对鳗鲡养殖业的发展起到了巨大的推动作用。随着对鳗鲡养殖生物学研究的深入以及鳗鲡营养需求研究和饲料加工工艺技术的提高,使用鳗鲡膨化颗粒饲料替代传统配合饲料[77],并取得了良好的使用效果,为建立鳗鲡健康养殖模式,提高经济效益,改善养殖水域生态环境提供重要的物质保证。随着对南美白对虾的营养需求、摄食习性和繁养殖技术的研究取得了突破性进展,其配方的设计也愈来愈精确, 具有营养成分全面、适口性好、散失浪费少、投喂方便、饲料报酬高等优点,已越来越被对虾养殖者认同和接受。同时开展石斑鱼配合饲料、斑点叉尾鮰、罗非鱼无公害环保型配合饲料的研制工作。针对石斑鱼的营养需要、营养生理特点,围绕石斑鱼的养殖状况和一些主要的营养参数,开展了一系列试验[78],为科学配制石斑鱼配合饲料提供了理论依据。制定出石斑鱼配合饲料的适宜营养组成指标,生态效益和经济效益明显,研究成果总体达到国内领先水平。大黄鱼配合饲料的研究也取得了较大的进展,软颗粒饲料在海水鱼养殖中获得推广[79]。优质人工微粒饲料在大黄鱼苗种生产中可以在12日龄以后替代50%~75%的生物饵料[80],以解决生物饵料紧缺、营养不平衡等问题。此外,一些生产企业也开展了鳢鱼、黄颡鱼和鳖配合饲料的研究,并制定了相应的福建省地方标准。

然而,虽然我省在水产动物营养学研究方面取得了很大的成绩,但基础理论研究还不够深入、系统,对水产动物营养生理和代谢机理、养分生物学利用率和营养平衡模式的研究尚未取得突破[81]。因此,加强水产动物消化生理、营养生理、代谢规律和营养平衡理论研究,融合现代水产动物营养学、饲料学和水产养殖生态学研究成果,将有利于提高饲料的质量。

1.6 水产品质量安全的研究进展

随着水产业的快速发展,水产品的质量安全问题已引起全社会的关注,特别是加入WTO以来,水产品出口量不断增加,世界各国对水产品的质量安全提出了更高、更严格的要求。水产品质量安全标准、检测技术、质量安全管理研究和风险分析已引起学术界的重视。我省是水产品出口大省,从鱼类苗种质量标准的研究,到标准综合体、无公害水产品安全标准的制定,我省已建立了相应的标准体系。随着商品国际化进程的加快,进出口商品标准的质量指标需与国际接轨,对检测技术的要求也越来越高,相关科研部门纷纷开展了一些检测技术研究,并制定了一批检测方法标准。

如福建省水产研究所先后开展了“出口鳗鱼绿色食品标准化研究及示范基地建设”、“海藻中无机砷超标问题研究”[82、83、84]、“水产品中多种(氟)喹诺酮类药品残留量检测方法研究”[85]、“水产品中20种渔药农药残留快速检测技术” 等项目研究;进行了海藻类食品安全风险评估;探讨了“我国水产品主要贸易国对水产品安全的要求”[86]和“应对日本‘肯定列表’制度应采取的措施”[87]及“当前福建省水产品药物残留状况及其控制对策”[88,89]。福建省淡水水产研究所针对鳗鲡的药残问题,开展了鳗鲡养殖场孔雀石绿背景污染调查和背景污染试验,通过建立养殖池塘孔雀石绿残留背景污染模式,明确了导致养殖鳗鲡污染的背景[90],建立了“池塘底泥中孔雀石绿残留量的测定——高效液相色谱法”方法标准;系统地研究了“常用渔药在养殖鳗鲡中药物代谢动力学与使用技术”,完成了氟苯尼考、磺胺甲噁唑、盐酸沙拉沙星、诺氟沙星、氨苄西林、甲苯咪唑及其代谢产物、阿苯达唑及其代谢产物、阿维菌素、磺胺嘧啶、溴氰菊酯、阿莫西林、噁喹酸等12种渔药在鳗鲡体内的药物代谢动力学研究,首次建立了测定鳗鲡肌肉中阿苯达唑及其代谢物、甲苯咪唑及其代谢物残留量的方法;根据药代谢参数和养殖生产常用方法,提出了使用方法和休药期,并在全省500多家养鳗场推广项目科研成果,取得了良好的社会和经济效益,为鳗鲡的食用安全提供了技术保障。

2 国内外水产品贮藏与加工学科发展现状及与我省的对比分析

2.1 国内外水产品贮藏与加工学科发展现状

2.1.1水产品深加工往高附加值的领域发展,科研和加工能力崭露头角

当前,一些渔业强国都十分重视海洋渔业资源加工利用的研究。美国、日本、韩国都有海洋发展的长远规划,加大了科研投入经费,以占据海洋资源加工利用的制高点,在国际市场竞争中处于强势地位[1]。尤其随着消费观念的改变,国内外市场对水产品及其精深加工制品有了新的需求。优质、营养、安全的鲜活水产品及高档次、方便化、多样化、功能化和个性化的水产制品已成为热门商品;开发水产品的保活、保鲜技术和精深加工产品,提高技术含量和附加值,提升水产品加工档次、研发新型水产食品已成为产业发展的趋势[91];应用栅栏技术原理和精深加工新技术开发的方便化食品、冷冻调理食品已经崭露头角,科研和加工能力有了新的突破。一些企业和科研单位自主创新的能力不断增强,涌现了一批高新企业、产业龙头企业,一些综合利用研究的高端新产品应运而生,大大提高了水产品加工业的科技含量和技术改造力度[92]。

2.1.2高新技术在水产品精深加工中得到了广泛的应用

随着相关学科的发展,一些高新技术如生物技术、膜分离技术、微胶囊技术、超高压技术、无菌大包装技术、新型保鲜技术、微波能及微波技术、超微粉碎和真空技术、低F值杀菌技术及相关设备在水产品加工领域都得到广泛应用。

同时,国家“863”计划海洋生物技术领域启动了“海洋水产品加工新技术与装备”重点项目,开展了海洋低值鱼类陆基加工新技术及设备、海水养殖水产品加工新技术等一批海产品精深加工关键技术难题的研究,储备了一批具有前瞻性和产业需求的技术,如水产动物蛋白质的挤压组织化技术、水产品的冷杀菌处理技术、虾头生产食品级蛋白粉及甲壳素生产的无污染综合利用技术、海洋生物加工副产物制备高纯度DHA磷脂的工艺、亚临界R123a体系制备磷脂酰丝氨酸(PS)的新工艺、人工神经网络仿真体系优化碱性蛋白酶定向酶解技术等等[1],开发了一批在国内外市场具有较大潜力和较高市场占有率的名牌产品。在进行水产品精深加工的同时,水产品加工企业都从环保和经济效益两个角度对加工原料进行全面综合利用。对海洋食品加工废弃物进行综合利用研究的速度也大大加快,特别是针对水产品加工副产物的综合利用技术研究方面,吸引了大批科研技术人员的参与,一些综合利用研究的高端新产品应运而生。

2.1.3高值特异性海洋生物制品、功能性食品和海洋药物领域方兴未艾

目前,世界上在海洋生物中已经发现了3000多种生物活性物质。由于海洋生物生存在特异的环境中,使得其含有许多结构特殊、功能特异的生物活性物质,包括特异蛋白质、酶类、氨基酸、活性多肽、具有高度活性的脂类和类脂物、维生素、色素、核酸、有机酸、毒素等[1]。从海洋生物和水产加工副产物中提取天然产物,开发功能性食品和海洋药物,提高精深加工产品的利用率和附加值,已成为国内外广泛关注的课题[93、94、95]。迄今为止,国内外在海洋生物天然产物开发方面申请的专利达1000多项,主要由美国、英国、澳大利亚、日本、法国、加拿大等国家垄断。随着海洋生物综合利用开发研究的不断拓展,尤其在仿生食品等新领域的应用,以及衍生物作为药品支撑剂、改良剂、增效剂的开发研究方面,正方兴未艾。但是,在水产食品加工领域,我国自主申请的专利不多,且技术含量低。

2.1.4水产品质量安全问题成为全社会关注的焦点

水产动植物易通过食物链富集水中污染物,直接影响水产品的食用安全。当前水产品的质量安全越来越受到重视。国外在质量标准体系与控制技术研究方面进展迅速,国际水产品贸易市场的竞争,促进了水产品质量安全管理的国际化[96,97]。为保证水产品的食用安全和质量,世界渔业发达国家极为重视渔业环境的保护和监测、贝类的净化、有毒物质的检测技术和有害物质残留量限量标准等的研究,陆续制定了有关的法规和标准,安全控制技术日臻完善。

我国近年来对水产品质量安全的研究也陆续展开,随着质量安全的控制标准与国际接轨,对检测方法的研究日趋重视,在应用发光细菌、噬菌体及其相关技术检测水产品的有毒有害物质、快速检测药物残留及致病菌等方面取得了良好的进展。建立了一大批水产食品污染物、药物残留、食品添加剂、微生物及生物毒素的检测方法。其中,甲醛产生机理及控制技术研究、海产品过敏原的研究、喹诺酮渔药的多残留筛选检测研究等达到了国际先进水平;重金属等危害因子的脱除净化研究也具有显著的自身特色和良好的开发前景[1]。与此同时,还开展了水产品质量安全监督管理的研究,对一些涉及到水产品质量安全的问题进行风险分析。

2.2 我省的对比分析

相对于国内外水产品贮藏与加工学科的快速发展,我省近年来也有了长足的进步。我省水产品的保活、保鲜和精深加工技术水平居全国前列,新技术、新工艺的开发应用造就了一批水产龙头企业。但是,总体来讲仍存在着一些不足,主要表现在研发技术平台设备简陋,基础理论研究相对薄弱;大部分水产加工企业主要进行简单的粗加工,加工产品档次低,高附加值产品少,副产物未得到很好的利用。与国内外水产加工同行相比,我省水产加工企业技术装备水平低、生产自动化程度不高,制约了生产的发展。目前用于加工的水产品仅占水产品总量的31%(2010年),远远落后于发达国家加工品占70%的水平;淡水水产品的加工占6%,远远比不上海产品(占94%);高新技术在水产品精深加工中的应用水平有待提高,海洋功能性食品和海洋药物领域研究成果应用性不高;水产品安全的风险分析或暴露评估的研究不多,部分有毒物质快速检测技术的研究难以适应当前食品安全发展的需求。

上述问题,将是今后我省水产品贮藏与加工学科发展应重点解决的问题。

3 我省水产品贮藏与加工学科发展趋势预测

3.1 水产品贮藏与加工基础研究的主要走向

结合当前学科发展趋势,我省未来对水产品贮藏与加工基础研究应围绕着水产品的精深加工基础理论和产业发展所需的高新技术开展研究,为“十二五”的学科发展打下良好基础。重点探讨水产品在保鲜、保活中新技术、水产品在贮藏与加工过程中质量变化机理的研究、超低温冷冻和远红外真空室干燥技术、气调保鲜等新型保鲜技术、蛋白质抗冻变性保护技术、酶工程技术和挤压新技术、微波能及微波技术、多脂鱼类脱脂技术、风味重组调配技术、反渗透与分子交换技术、微胶囊技术等的应用基础理论研究。争取在大宗养殖鱼类、贝类、虾类、藻类的精深加工研究方面取得具有国际前沿水平的成果,提升本学科的国际水平。

3.2 高新技术的研发和应用将呈加速发展趋势

水产品由初级加工向精深加工转化是未来很长一段时间内产业的发展方向。它将促进水产相关企业的技术升级和精深加工产品的更新换代。水产加工产品种类呈多元化发展,利用前沿的高新技术开发营养丰富、味美可口且具独特功效的水产加工制品已成为产业发展的主流方向。如新型水产品保活与运输设备技术的突破,将扩展水产品流通范围;高精度水产加工机械和设备的研发成功,将推动加工企业生产的自动化进程;采用快速冻结、多功能磁场速冻系统等技术,将提高冷冻调理食品的品质;应用现代蒸汽熟制技术和杀菌技术等先进工艺和设备,可望解决贝类罐头加工过程中易出现组织硬化的问题;利用栅栏技术原理,通过设置水分活度、pH值、风味、温度及真空度等多个栅栏因子的协同作用,可开发更多的调味即食海产品加工技术工艺;采用新兴的贮藏加工和调味技术,开发出在常温下流通和储藏,保持原有风味特色的半干态即食海产品。这些新技术的应用将有力地推动和提高水产加工企业技术改造的力度和技术含量。

3.3 功能性食品和海洋药物领域将兴起一场新的产业革命

海洋中蕴藏着非常丰富的生物资源和能源,是一个巨大的天然宝库,为人类发掘新兴的药物资源提供了广阔的原料来源。在海洋生物活性物质中寻找抗病毒、抗肿瘤特效药,已成为国内外研究开发的热点,其产业发展也已初具规模。开发研究海洋生物活性制品既可满足社会需求,也可充分挖掘海洋资源,提高海洋生物资源附加值和综合利用率,加快经济发展方式转变,实现海洋经济真正成为国民经济的顶梁柱。因此,应立足我省海洋生物资源特点和科研水平,实施以高技术为先导的海洋产业发展战略,加强海洋生物药物和功能性食品的开发,利用可控生物酶解技术、新型分离纯化技术以及现代检测技术等分离提取肽类、多糖类、糖脂类、内酯二萜类、海藻脂肪酸等多种生理活性物质,创制具有自主知识产权的新药、生物药源和海洋保健食品。运用组合化学技术、海洋生物技术和计算机辅助技术等综合技术进行海洋药物的开发,培育和壮大福建省海洋药业和海洋保健食品产业,促进产业结构调整和产品升级换代,使其成为我省区域性经济发展的又一重要引擎。

3.4 水产加工副产物的开发利用将有新的发展空间

在水产品加工过程中产生大量的废弃物,并没有得到完全、合理的利用,不仅造成了资源浪费,且严重地污染了环境,若能对其综合开发利用、变废为宝,将是提高水产品附加值、保护环境的有效途径。如今低碳经济将引领水产品加工业的发展[98],企业需要依靠技术创新,致力于水产品副产物的综合开发利用研究[99]。如利用鱼皮、鱼鳞提取胶原或胶原蛋白,并应用于医学材料、营养保健品、化妆品的开发;从鱼油中提取EPA、DHA,并研制成微囊产品,可在食品中广泛应用;以虾壳、蟹壳为原料提取壳聚糖,并进一步将其解聚,研制出甲壳低聚糖及其改性衍生物,其具有降血脂、抗氧化、抗衰老作用和增强免疫功能;从鲍、花蛤、章鱼等加工过程中所产生的汤汁,可提取天然牛磺酸、复合氨基酸、活性肽等。这些副产物的开发利用,已有相当的技术储备,如能适应社会发展潮流,有效地产业化开发,将加速产业的技术升级进程。

3.5 水产品风险分析与安全评估研究将受到特别重视

当前食品安全问题已受到全社会的高度重视,但包括水产品在内的食品安全风险分析与暴露评估的研究却相当薄弱。食品安全无小事,由于消费者对食物安全性的具体情况了解不多,且国内相关风险分析和安全评估的研究甚少,一旦涉及食品安全问题,没有相应的研究数据做支撑,均有可能引起社会的恐慌。为适应社会发展的需要,开展水产品风险分析与安全评估研究,加强对不同水产品的安全问题进行风险分析,是管理部门、专家学者和普通百姓的共同需求,这项工作将受到特别的重视。同时,针对水产品的药物代谢动力学的研究、渔业污染源的调查以及生态评估、海洋生物毒素的形成机理研究等等,也都比较薄弱,是未来学科的研究重点。

4 我省水产品贮藏与加工学科面临的挑战

4.1 水产品加工新技术的研发水平和速度不适应发展的需要

“十一五”期间与我省水产加工业高速发展不协调的是:一些科研成果及高新技术在企业的产业化进程中应用不多,未能发挥主导作用。从我省近年来水产加工的产品结构上可以明显地反映出这一问题。其主要原因,一是企业开发高新技术新产品需要较大的投入,而研发出的新技术、新工艺如何降低生产成本,提高投入产出比,这是阻碍高新技术产业化应用的关键所在;二是科研单位、高校的研究成果成熟度不够,如何提高成果的应用性,解决好科研成果与企业顺利进行对接的问题,这是我省水产品贮藏与加工学科发展中必须考虑的一大问题。

4.2 大宗水产品加工技术及其产业化水平较低,制约着产业发展

我省捕捞的蓝圆鲹、方头鱼、鳀鱼、鲐鱼等海洋低值鱼类、养殖大黄鱼、牡蛎等大宗水产品的产量占总产量的一半以上,其精深加工技术一直未能有效地突破,制约了产业化发展水平的提高。同时,由于水产品加工的机械化及新技术应用程度不高,成规模、上档次的系列加工产品不多,导致水产加工品的比例小。因此,着力发展大宗水产品精深加工技术,生产上档次、高水平的系列水产加工制品是水产品产业化发展水平的一大瓶颈。

4.3 副产物综合利用水平低,影响了渔业经济和生态环境

针对水产加工副产物的综合开发利用,目前除了海鲜调味料、蚝油以及甲壳素等部分成果已实现产业化应用外,其余的技术项目均停留在实验室或中试水平,产业化进程慢。当前在提倡低碳经济、节能减排的氛围下,大力促进水产加工副产物的综合开发及产业化利用,变废为宝,提高产品附加值,推动渔业经济发展,保护环境,是本学科发展急需开展的一项重要工作。

4.4 水产品安全问题,危及产品的国际化进程

水产品安全问题关系着普通百姓的身心健康,也关系到我国产品在国际市场的声誉。目前,我省水产品安全的监控体系虽已基本建立,但技术监测体系的建设还需进一步强化。由于水产品的质量安全涉及到分析化学、生物学、微生物学、生物化学、食品化学、毒理学、免疫学、流行病学、风险分析等多个学科领域,需要整合多个学科的科研力量,利用不同知识领域间的技术手段和科研信息。而我省目前没有水产品质量安全研究共性平台,也缺乏与毒理学、免疫学、生物信息学、管理学等进行交流与融合的技术支持,使得创新性研究工作不突出,关键应急问题的处理能力不强,也使得我省的水产品在国际市场上频频遭遇绿色贸易壁垒。

5 我省水产品贮藏与加工学科面临的重大机遇

5.1 海西建设的政策导向为学科发展提供了良好机遇

国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》出台实施以来,海西经济区正成为我省渔业经济新的经济增长点,也给我省水产品贮藏与加工学科的发展带来新的机遇。台湾的水产行业较发达,其精深加工新技术发展较快,且与福建一水之隔,水产品种类相近,相互间早有交流与合作,从上世纪80年代起,一些从事高档水产品加工的企业就开始迁移到我省的漳州、厦门和福州。随着海西建设政策的落实,将给闽台水产加工业界带来新的合作机遇,两岸的技术合作与交流也有了更广阔的空间。

5.2 技术的创新与升级为学科发展提供了更大空间

随着水产品由初级加工向精深加工方向转化,许多企业面临着技术的创新与升级问题。我省的加工企业多,但大多是以传统的加工方式为主,技术落后、设备简陋、机械化程度不高,为适应产业的发展需求,需要组织相关科研技术人员深入企业,协助企业对原有技术进行创新、改造和提升。以新技术、新工艺代替传统的加工手段,为我省水产品贮藏与加工学科提供了新的发展空间和选择余地。

5.3 高新技术的应用为学科的发展提供了核心驱动力

进入21世纪,我省水产加工业已形成了跨学科、全方位发展的局面,许多高校、科研单位在向海洋进军的口号驱使下,纷纷转向水生生物加工在内的海洋开发领域。多学科的参与,给我省水产加工业带来了新技术、新工艺。一些高新技术的广泛应用将改变学科发展的方向,如生物工程技术、膜分离技术、微胶囊技术、微波能及微波技术、纳米技术等的应用和普及,将催生新一轮的产业技术革命,给学科发展带来巨大的驱动力。

5.4 人才队伍的壮大、技术平台的建设为学科的发展提供了有力保障

“十一五”以来,我省积极加强水产品贮藏与加工学科建设,调整人才结构,开展技术平台的建设,努力提升人才队伍质量。目前,一个包括科研教学、技术研发、产业创新、质量管理、食品安全检测等支撑学科发展的人才队伍已基本形成,并建立了多个技术平台。国家海水鱼类加工技术研发分中心、国家鱼糜制品加工技术研发分中心、农业部水产品质量监督检验测试中心(厦门)落户我省,为福建水产品加工技术的发展和质量安全管理提供了技术保障。此外,在福建农林大学食品科学学院、集美大学生命科学学院、国家海洋局第三研究所、福建师范大学生命科学学院、厦门海洋职业技术学院以及一些水产品加工龙头企业中,还建立了多个水产品加工研发技术平台、海洋活性物质的开发与应用技术平台,为学科的发展提供了有力保障。

6 我省水产品贮藏与加工学科发展的思路和目标

6.1 发展思路

以增强水产品贮藏与加工学科发展能力为核心,以优化产业技术升级为主线,通过精深加工技术创新、资源的循环、高效综合利用技术研究,促进学科的专业化、标准化、产业化发展,推动产业结构优化升级,从而推动渔业经济发展。

6.2 方针原则

坚持以市场为导向,以大宗水产品的精、深加工为重点,以满足企业技术需求为目标,以科技创新为动力的原则,强化企业与科研机构、高校的合作,促进企业水产加工技术的升级换代,提高产品的科技含量,提高产品的附加值。

6.3 发展途径

1)坚持可持续发展的道路。通过对水产品的精深加工及其加工副产物的循环综合利用技术的研究,开发出能充分、合理、有效地利用水生生物资源的新技术、新工艺,达到提高水产品的价值,减少加工副产物对环境的影响,做到低能耗、低排放、低污染、高利用。

2)坚持协调发展理念。学科的发展要有助于促进水产品精深加工技术产业化的转变,有助于建立高科技含量、高附加值的水产品精深加工产业体系,推动水产品加工行业规模化、专业化、标准化、产业化,推动产业结构优化升级。

3)加强队伍和平台建设。大力扶持高水平的科研队伍,建设若干个加工技术研究平台,建立“产学研”结合机制,为“十二五”水产品精深加工发展规划的顺利实施奠定坚实的基础。

6.4 发展目标

努力提高我省水产品精深加工技术水平,建立高科技含量与高附加值的水产品精深加工产业体系。重点解决大宗的海洋低值鱼类、蟹类、养殖大黄鱼、牡蛎、鲍鱼等精深加工技术;开展鳗鲡、紫菜、海带等加工新产品、新工艺的技术革新;通过对海洋功能活性物质和加工副产物的综合利用技术研究,开发高值特异性海洋生物制品,实现高值化。建立功能完备的水产品质量安全检测与危害控制技术体系,真正提高水产品的安全性,使我省水产品精深加工技术水平跃居国际先进行列。

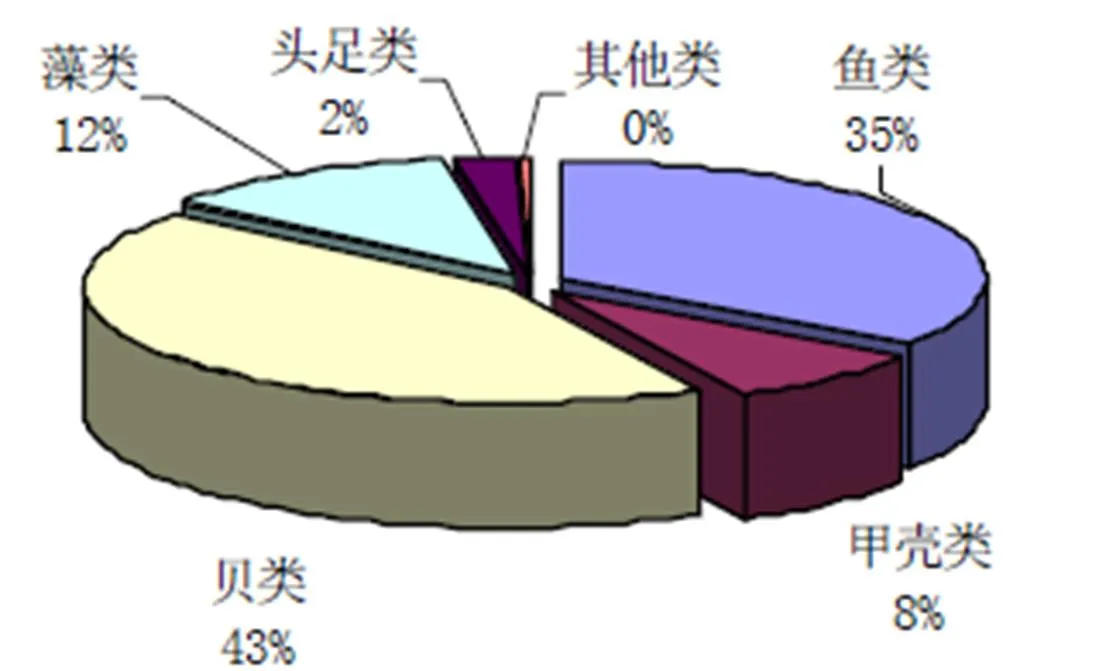

图6 福建省水产品产量分布图(2010年)

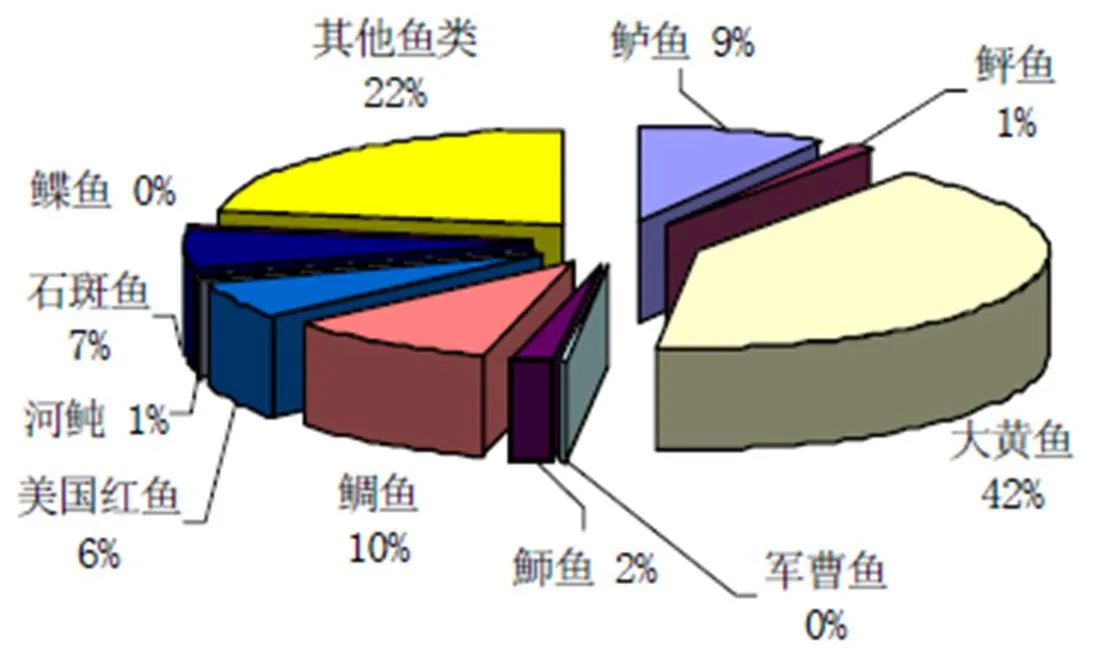

图7 全省各种养殖鱼类产量比例(2010年)

图8 全省各种海洋捕捞鱼类产量比例(2010年)

图9 全省养殖贝类产量分布(2010年)

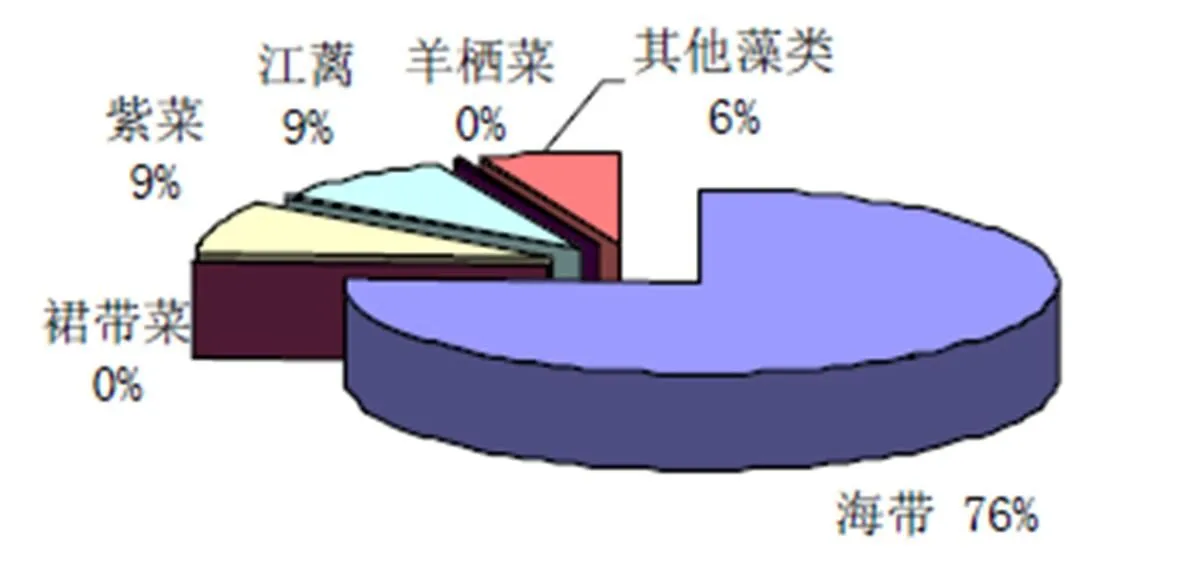

图10 全省养殖藻类产量分布(2010年)

7 我省水产品贮藏与加工学科发展的战略任务

目前我省用于水产制品加工的数量占水产品总量的比例低,精深加工的产品更少,淡水产品的加工量也很少。因此,我省水产品贮藏与加工学科发展的战略任务任重而道远。水产品深加工和综合利用是渔业生产活动的延续,具有高附加值、高科技含量、高市场占有率、高出口创汇率的“四高”特点,发展前景十分广阔。为适应我省产业发展的需求,“十二五”期间水产品贮藏与加工学科的发展应围绕以下方向开展:

7.1 加强水产品精深加工与保鲜技术的基础研究

一些渔业发达国家都十分重视水产品精深加工基础理论的研究,投入大量的科研力量,以重大理论的突破带动产业的发展。我省未来在紧跟国内外海洋水产品加工基础研究前沿的同时,应根据自身的特点开展研究。现阶段我省水产品的精深加工与保鲜技术的基础研究还比较薄弱,未来应针对制约学科发展的关键技术深入研究,探讨水产品加工与贮藏中物理化学变化规律,解决基础理论匮乏等问题。同时还应深入开展一些实用技术的基础研究,如水产品无冰保鲜技术及栅栏保鲜技术,可食性涂膜保鲜技术,酶制剂在水产品保鲜中的应用,牡蛎远距离运输保鲜及加工中的风味及咀嚼感的改良技术,贻贝冻结中的肌肉老化问题,海参加工中的自溶抑制技术,鱼糜制品凝胶强度的控制技术,鱼肌肉蛋白质抗冻变性保护技术,鱼体脂肪氧化酸败及水分干耗问题,酶工程技术和挤压新技术重组鱼肉蛋白质新工艺等等,争取在大宗养殖鱼类、贝类、甲壳类、藻类的精深加工基础研究方面取得具有国际前沿水平的研究成果,提升本学科的水平。

7.2 加强水产加工副产物的零排放以及海洋生物高值化开发技术的研究

在当今渔业资源日益衰竭、环境污染日益严重的情况下,综合利用大量的水产加工副产物,并实现高值化开发尤为重要和迫切。海洋生物种类繁多,生存环境特异,使得其生物体中含有许多结构特殊、功能特异的生物活性物质。在生物技术、现代分离纯化技术、膜分离技术、微胶囊技术、超高压技术、微波能及微波技术、超微粉碎技术等高新技术成熟发展的今天,应用这些高新技术综合利用海洋生物及其加工副产物,开发包括特异蛋白质、活性多肽、氨基酸、酶类、具有高活性的脂类和类脂物、色素、维生素、核酸、有机酸、毒素等生物活性物质,并引导其产业化应用生产,已成为学科发展的主要任务。

7.3 加强水产品加工机械与设备的研发

随着科学技术的进步和劳动力成本的不断提高,对水产加工业机械化和自动化程度的要求也越来越高。我国水产加工机械化程度还有待提高,目前,部分冷冻鱼糜和鱼糜制品、烤鳗、紫菜和裙带菜等加工设备和螺旋式速冻机、鱼体分割机、去皮机等设备还需依赖进口。今后本学科应加大科研投入力度,重视加工机械与设备的研发,在改进传统保鲜、保活、加工技术的基础上,开发新型保活保鲜设备、开发以高新加工技术为主的养殖水产品加工成套设备及针对不同水产品加工废弃物特性而开发的水产品加工废弃零排放、高值化的加工成套设备。

7.4 加强水产食品安全和质量检测与保障技术的研究

目前,我省水产食品的检查技术在基础、广度、深度、响应速度上均落后于我国其他水产养殖强省。应从以下三个方面加强研究:①开发出快速、灵敏、准确、简便易行的早期快速检测方法,便于水产食品安全检测技术的普及以及开展现场快速检测。可从胶体金快速检测试纸、便携式水产品药残速测仪等方面进行研究。②组织开展水产食品检测技术的前沿性课题研究,可从海洋生物毒素检测技术、有毒有害物质的安全性风险评估、食源性致病菌的生物芯片检测系统等方面进行研究。③加强水产品标准技术基础研究,重点探讨海藻中重金属的形态分析,为标准的制定提供科学依据。

8 我省水产品贮藏与加工学科发展的关键技术

8.1 大宗海洋低值鱼类系列化食品加工关键技术

大宗海洋低值鱼类产量大、季节集中、容易产生脂肪氧化、加工处理难等问题,是长期困扰产业发展的瓶颈。如何应用栅栏技术原理、风味重组调配、低盐腌制、低温干燥与真空保鲜与高温短时间灭菌等新技术,结合新型的机械设备,以革新传统风味鱼制品的生产工艺,开发系列化、方便化的休闲食品,重点解决常温流通货架期短、脂肪含量高、易氧化等难题,实现大宗海洋低值鱼类系列化食品精深加工关键技术的突破。

8.2 养殖鱼类气调保鲜及精深加工技术

养殖大黄鱼、石斑鱼是我省的品牌产品,然而其深加工问题一直困扰养殖业发展。利用低温气调保鲜技术解决养殖鱼类在冷藏条件下易变质、保质期短的问题,延长鱼类高品质期(HQL),为其长距离运输打下基础;利用脱脂技术结合熏制、罐藏等加工工艺,研制大黄鱼脱脂低盐半干品、液熏制品及罐藏制品,重点解决养殖鱼类加工过程中品质和风味的变化问题,改善鱼肉的色泽和提高鱼肉的风味。

8.3 淡水鱼风味、蛋白重组及特异性产品开发技术

淡水鱼腥味重、口感差、骨刺多、加工副产物所占比例大等是制约其深加工的技术难题,应重点研究鱼蛋白酶法交联与多糖重构、鱼肉复配与低温凝胶化、挤压重组与成型等技术,开发不同风味鱼糜制品;利用鱼体低温微粒化、分步酶解与脱腥、低变性鱼鳞胶原蛋白的酸酶法提取、挤压膨化与真空喷涂等技术,以加工副产物为原料,开发补钙降血压肽、低变性鱼鳞胶原蛋白和宠物饲料,达到综合高效利用。

8.4 贝类保活运输及高值化综合加工利用技术

我省的牡蛎、贻贝、花蛤等贝类产量大,解决其保活运输及高值化综合加工利用是产业可持续发展的需求。探讨冰点保活、低温保活、冰温流通、气调包装保鲜等技术对贝类进行保活、保鲜,解决贝类长距离运输问题;研究贝肉抗冻变性技术,解决贝类加工过程中的品质和风味保存问题;应用生物工程技术,解决贝汁、贝壳浪费和污染环境问题,开发海洋活性物质、鲜贝调味品、高钙饲料添加剂、土壤改良剂等。

8.5 海珍品的精深加工及活性物质提取与制备技术

采用瞬间快速冻结、多功能磁场速冻、现代蒸汽熟制和杀菌技术以及生物工程技术,重点研究内源酶的分解作用引起组织自溶、蛋白质变性造成肌肉老化、多肽料液腥味封闭及苦味修饰等技术难题。探讨鲍、海参、真蛸等高档海珍品的精深加工关键技术,及海洋生物多糖、肽类、皂苷、天然牛磺酸、章鱼胺、功能性复合氨基酸等海洋功能性活性物质提取与制备技术。

8.6 海藻补碘功能性食品及生物药源的开发技术

海藻种类繁多,而且蕴藏着许多海洋药源生物活性物质。采用前沿技术分离提取藻类中海藻多糖、海藻多肽、海藻膳食纤维、藻红蛋白、藻胆素、硫琼胶等生物活性物质,为海洋药物提供新的生物药源研发技术。同时,针对我国缺碘的现状,利用可控酶解技术、多维分离制备技术及现代检测技术进行海带、紫菜等藻类高碘功能性产品的开发。采用生物发酵工程、光生物反应器、串接膜分离技术及新型萃取浓缩技术提取海藻多不饱和脂肪酸,解决提取不饱和脂肪酸过程中的过氧化问题,开发出海藻DHA、EPA产品。

8.7 水产品食用安全质量保障与风险评估技术

风险分析已被认为是制定食品安全标准的基础,而风险评估是整个风险分析体系的核心和基础。未来应重点开展水产品风险分析方法和风险评估模式关键技术的研究,并将其应用到我省的养殖优势产品中。重点加强准用渔药在大黄鱼、鳗鲡、石斑鱼、罗非鱼、对虾中的分布情况、代谢规律和残留消减方法,制定相应的检测标准方法、安全限量值及PTWI值。通过风险分析,建立水产品危害因子数据库,建立风险预报系统与信息系统。

8.8 水产品质量安全快速检测技术

围绕当前水产食品安全等社会热点问题,重点研究药残、重金属、有害添加剂、微生物、海洋生物毒素的快速检测技术。重点开发酶联免疫法、酶抑制技术、化学发光免疫分析技术、时间分辨荧光免疫分析技术、胶体金快速检测试纸、便携式水产品药残速测仪、生物芯片、生物传感技术,以满足当前快速检测的要求。同时,在参考国际及重点出口国的技术参数基础上,针对我省优势水产品,建立水产品中喹诺酮类药物、磺胺类药物、有机磷农药、氨基甲酸酯类农药、大环内酯类药物、多肽类药物、甲醛、双氧水、激素、河豚毒素、贝毒、大肠杆菌、重金属联测等的快速检测技术,促进我省水产食品安全快速检测技术的发展。

图11 我省水产品贮藏与加工学科发展的研究方向与关键技术

9 福建省水产品贮藏与加工学科发展的战略对策

针对制约我省水产品贮藏与加工学科发展的技术瓶颈,开展对海洋低值鱼、养殖鱼类、贝类、甲壳类、海藻等大宗水产品及其加工副产物高值化利用,解决生产过程自动化程度低、水产品保鲜期短、精深加工比例低、海洋生物活性物质及海洋药物开发难等问题,提升我省水产品贮藏与加工学科的整体技术水平,缩小与世界先进水平的差距,为提高我省水产品加工综合水平提供强有力的技术支撑。

9.1 政策保障

9.1.1高度重视科技创新

政府部门必须高度重视水产品贮藏与加工学科的发展,推动水产品加工基地的建立及水产品精深加工技术的应用,鼓励自主研发、科技创新,确保我省高值特异性海洋精深加工制品、海洋药物(药源)及海洋功能性食品的开发技术及其产业有步骤、有计划地发展。

9.1.2鼓励科研院所、高等院校与企业的合作

制定鼓励发展水产品精深加工技术的优惠政策,组织和调动社会各方力量共同关注水产品加工业的发展,特别是要积极协调科研院校与企业之间的关系,鼓励和支持科技人员与企业共同研究、共同开发;鼓励科研院校在相关企业建立实验基地,加强校企合作;扶持有条件的水产品加工企业建立研发技术平台,开展新产品、新技术、新工艺的研究与技术创新,推动我省水产品贮藏与加工学科的健康发展。

9.1.3重点扶持带动能力强、科技含量高的科技项目

每年扶持一批带动能力强、科技含量高、规模优势明显的水产加工重点项目,加大研发水产品加工副产物高附加值的力度。重点支持花蛤、海带、低值鱼、牡蛎、缢蛏等大宗水产品的开发;重视鲍、海参和鲟鱼等高档水产品的精深加工;稳步发展冻烤鳗、鱼糜制品以及大黄鱼、坛紫菜等福建特色水产品的加工。采取政策倾斜,项目支持,加强研发,继续保持我省传统水产加工品的优势地位。

9.1.4大力推进机械化技术水平

通过协助企业技术创新、设备改造,鼓励企业加大高新技术及自动化工艺设备引进,提高水产加工的机械化、自动化生产水平,不仅可大幅度减少人力,节约用工成本,更能增加产品的科技含量,提高企业的利润。

9.2 科技经费投入保障

9.2.1加大水产品加工技术研究的资金投入,

推动我省水产品贮藏与加工学科的发展,政府主管部门应该大力支持水产品贮藏与加工方面相关科研项目的实施,重视基础理论及基本专项研究,加强产品中试及产业化应用研究项目,加大科研经费的投入,提高该领域研究资金投入占GDP的比例。以充裕的科研资金减轻科研人员后顾之忧,提高科研人员的积极性。保证科研项目顺利开展。同时,针对当前科研院校高学历的青年科研人员较多的特点,可设立一些规模较小的项目,降低申请者的资历要求,也可以考虑细分多级别的基金项目,鼓励更多不同层次的科研人员参与项目研发。

9.2.2构建多元化科技投入体系

科研院校应积极争取国家、省级的各类科研资助项目,统筹各科研院校的特色及科研实力、整合科研力量申请国家自然基金、科技部科技支撑等国家级重大项目,提高我省水产加工科研团队的竞争力;同时,制定优惠政策和鼓励措施,如与银行合作,设立水产品精深加工高新技术产业的贷款优惠项目,积极吸引有实力的水产加工企业和外资、台资加入到水产品精深加工高新技术的研发中,以企业研发力量为主体,利用其雄厚的资金支持,建立创新研发平台;此外,还可鼓励社会力量采取股份制和股份合作制等多种形式多渠道筹集资金,进行企业自身的技术升级和设备改造。通过构建政府部门、科研院校、水产企业、外资、社会力量等多元化的科技投入体系,切实推动和促进我省水产品贮藏与加工学科的发展。

9.2.3加快产业化进程,缩短资金流动周期

重视科研成果的中试及产业化应用研究,创造各种有利条件推进科研成果的产业化推广。在积极争取外界资金投入的同时,也应重视科技成果转化的既得利润再投入。利用已有的科研成果,进行产业化生产,将科学技术转化为实际生产力,并把获得的经济效益作为科研资金,再投入到新项目的研发中,这样的良性循环将极大地促进水产科技企业的成长壮大。

9.3 管理保障

9.3.1加强人才队伍建设

尽快培养和引进一批高素质、高水平的水产品加工领域科研人才,加强我省水产品贮藏与加工科技人才队伍建设。根据科技人员的科研能力和理论水平进行科研梯队的筛选和组建,建立科研梯度团队;鼓励年轻科研人员多深入企业基层学习、锻炼,深入了解实际生产、市场需求和企业发展趋势,确定研究方向和寻找高价值的科研项目,解决企业生产中的热点、难点问题,以提升企业的研发力量,促进学科技术水平的提高。此外,应该重视科技人员的继续教育工作,提供更多更为优越的学习环境和出国深造机会,加速科技人才的成长。建立合理积极的奖励制度和竞争机制,营造拼搏、进取、积极向上的局面,调动科技人员的创造性和积极性,促进科技人员素质的全方位提升。

9.3.2加强基础条件的建设

推动我省水产品贮藏与加工学科的发展,需要完善的基础条件作保障。因此应加强研究技术平台的开发与基础设施的建立,建设具有一定规模、特色鲜明、优势集中的科研机构和基础设施。同时,引导并组织各科研院校、水产企业之间的协作与交流,整合我省水产加工领域的科技资源,建立共享制度体系,形成区域创新优势,提高科技资源的使用率,从而促进我省高值特异性海洋制品及海洋食品精深加工技术及其产业的发展。

9.3.3促进产学研结合,提高科技成果转化水平

科研项目来源于科学需求及生产需求,因此推动我省水产品贮藏与加工学科的发展,应将科研院校的科研目标与水产加工企业的生产需求相结合。加强企业与科研单位、高等院校的联合科技攻关,联合科研院校的科技力量和高科技企业的雄厚实力,促进研究技术平台及中试生产基地的建设。围绕困扰我省水产加工产业发展的瓶颈问题和大宗产品的开发利用项目进行技术攻关,将具有高技术含量、市场前景好、开发价值大的科技成果进行推广应用,尽快形成生产规模,加快水产品贮藏与加工学科技术及其产业的规模化发展。

[1] 中国科学技术协会.水产学学科发展报告[Z].北京:中国科学技术出版社, 2008.

[2] 贾景福.水产品的冷藏保鲜技术[J].科学养鱼, 2009(5):69-70

[3] 吴成业,刘智禹,钱卓真,等.DB35/925-2009.生食动物性水产品卫生要求[S].福建:福建省质量技术监督局,2009.

[4] 许永安,廖登远,苏捷,等. 史氏鲟(鱼肉冻藏过程中的质量变化[J].福建水产, 2009(4): 44-47.

[5] 许永安,位绍红,吴靖娜等.净化僧帽牡蛎肉低温保鲜效果研究[J].渔业现代化, 2009 (6): 46-49.

[6] 吴成业,刘智禹,张曼琦等.鱼类镀膜保鲜技术研究[J].上海水产大学学报, 2000 (4): 339-343.

[7] 李庐峰.翡翠贻贝肉在冷冻冷藏中质量的变化[J].台湾海峡,2000(3):284-287.

[8] 陈丽娇,王则金.凡纳滨对虾真空冷藏保鲜技术研究[J].海洋水产研究,2004(5):65-69.

[9] 陈闽榕,陈丽娇.南美白对虾微冻保鲜过程中褐变的控制[J].食品安全导刊, 2010 (10): 54-55.

[10] 郑明锋,刘美华,陈丽娇.大黄鱼涂膜微冻保鲜技术[J].福建农业大学学报,2005(1):114-117.

[11] 陈慧斌,王梅英,陈绍军.不同气体环境对冻藏牡蛎品质变化的影响[J].农业工程学报,2008(9):263-267.

[12] 吴永沛.温度对褶牡蛎肉品质的影响[J].水产学报,1992(1):16-23.

[13] 吴永沛.微冻条件下几种保鲜剂对牡蛎的保鲜效果[J].食品科学,1989(11):54-58.

[14] 陈申如,洪冬英石斑鱼的低温盐水微冻保鲜[J].渔业机械仪器,1996(2):26-29.

[15] 邱澄宇,黄小勇.罗非鱼冷冻曲线的研究[A]//天津: 中国制冷学会2009年学术年会论文集[C], 2009.

[16] 吴云辉,林莉芳,邱澄宇.CMC在缢蛏涂覆保鲜上的应用研究[J].南方水产科学,2011(2):68-72.

[17] 吴云辉,林莉芳,邱澄宇.几种缢蛏保鲜被覆剂理化性质的比较研究[J].农产品加工(学刊), 2010 (10): 33-36.

[18] 黄海,苑德顺,张宝欣.水产品保活运输技术研究进展[J].河北渔业, 2009 (9):45-47.

[19] 朱健康,邱国泉,蔡明春,等.活鱼运输船应用闭式循环技术研究[J].台湾海峡, 2005,24(2): 208-215.

[20] 田标,陈申如,杨远帆,等.黑鲷无水保活技术的初步研究[J].集美大学学报:自然科学版, 2004(3):221-225.

[21] 邱澄宇.双壳贝类离水保活的方法(CN1850544)[P].2006-10-25.

[22] 王鹏.真空冷冻干燥技术在水产品加工中应用的探讨[J].农产品加工, 2009(8):69-70.

[23] 吴达来,黄修杰,杨景峰等.单冻油炸面包虾的制作工艺[J].广东农业科学, 2008(10):92-93.

[24] 陈胜军,王剑河,李来好等.液熏技术在水产品加工中的应用[J].食品科学, 2009, 28(7):569-571.

[25] 赵梅,吴成业.鱼蛋白水解及脱苦方法研究进展[J].福建水产,2006(2):52-55.

[26] 陈丽娇,林娈.文蛤肉复合酶酶解技术研究[J].中国食品学报,2009(5):61-68.

[27] 柯范生,陈丽娇,刘扬,等. 气调包装结合紫外线预处理保鲜施氏鲟鱼片[J].福建农林大学学报:自然科学版, 2009(6):644-648.

[28] 陈丽娇,郑明锋. 风味半干大黄鱼腌制工艺参数研究[J].中国食品学报,2005(3):31-35.

[29] 潘超然.中国毛虾皮低盐度半脱水工艺的研究[J].农业工程学报,2006(2):168-172.

[30] 邱澄宇,葛玉.调味烤鱼片等温吸湿曲线的研究[J].食品科学,2006(12):227-229.

[31] 邱澄宇. 鲮鱼肌肉加热变形规律的研究[J].集美大学学报:自然科学版,2007(3):217-220.

[32] 吴成业,刘智禹,陈清溪,等. 美味鱼绒加工工艺的研究[J].水产科学,1998(1):19-23.

[33] 吴成业,陈清溪,刘智禹,等.味淋鱼脯加工技术研究[J].渔业现代化,1997(5):21-24.

[34] 许永安,廖登远,刘海新,等. 清蒸蟹肉罐头的生产工艺技术[J].福建水产,2001(1):56-58.

[35] 许永安,廖登远,刘海新. 防止蟹肉罐头蓝变的研究[J].上海水产大学学报, 2001(3): 285-287.

[36] 廖登远,许永安,章超桦,等. 烟熏牡蛎罐头的技术研究[J].福建水产,2007(3):19-24.

[37] 钟建业,吴成业. 几种壳聚糖降解方法探讨[J].福建水产,2008(3):65-69.

[38] 易瑞灶,郑邦锭,许晨,等.海洋生物甲壳资源高值化综合利用开发研究[J].中国海洋药物,2002(5):51-53.

[39] 张婷婷,王茵,刘淑集, 等. 甲壳低聚糖酶法制备工艺的优化[J].福建水产, 2010(3): 21-25.

[40] 张婷婷,吴成业,王茵,等.甲壳低聚糖的调血脂作用[J].中国海洋药物,2010(5):48-50.

[41] 张婷婷,吴成业. 壳聚糖及其衍生物对水产养殖水质的净化作用[J].内陆水产,2009(12): 47-49.

[42] 唐旭,何建林,徐长安,等.鱼鳞胶原蛋白提取过程中的脱钙工艺条件优化[J].食品工业科技,2011(6): 326-328.

[43] 吴靖娜,位绍红,王茵,等.酶解罗非鱼鱼皮胶制备降血压肽的研究[J].福建水产,2010(1): 66-69.

[44] 李庐峰.微粒化固体鱼油加工新工艺——喷雾定型固化法[J].福建水产, 2010(4):92-94.

[45] 蔡汝汝,杨云,孙珍珍等.牡蛎壳纳米羟基磷灰石的制备与表征[J].厦门大学学报:自然科学版, 2010, 49(5):666-670.

[46] 孙珍珍,蔡汝汝,蒲曦鸣,等.壳聚糖/羟基磷灰石复合骨折内固定棒材的制备与性能研究[J].功能材料,2011(1):128-131.

[47] 阎继红,刘玲蓉,李学敏,等. 胶原-透明质酸-硫酸软骨素复合三维支架体外构建组织工程软骨的实验研究[J].中国修复重建外科杂志,2006(2):130-133.

[48] 张其清.贝壳多孔羟基磷灰石基骨修复材料及其制备方法 (CN101983728A)[P], 2011-03-09.

[49] 张其清.一种以翡翠贻贝粘附蛋白制备生物粘合剂的方法 (CN101450226)[P], 2009-06-10.

[50] 朱婷婷,荣艳萍,陈舜胜, 等.鱼露中章鱼胺分离方法的研究及对风味的影响[J].中国海洋药物, 2008, 27(3):18-23.

[51] 王茵,刘淑集,吴成业.紫菜降血压肽酶法制备工艺的优化[J].福建水产.2008(4):64-68.

[52] 阮伟达,苏永昌,吴成业. 海参皂苷的研究现状[J].福建水产,2011(2):74-78.

[53] 胡晓璐,刘淑集,吴成业. 鱼精蛋白的提取纯化及应用研究进展[J].福建水产,2011(2):84-88.

[54] 温雪馨,李建平,侯文伟.微藻DHA的营养保健功能及在食品工业中的应用[J].食品科学,2010(21):446-451.

[55] 洪专,易瑞灶,许晨,等.河豚毒素中毒机理与临床救治探讨[J].中国海洋药物,2004(3):49-53.

[56] 陈俊德,易瑞灶,陈晖.鱼胶原蛋白及其活性肽的研究进展[J].中国海洋药物,2009(4):52-56.

[57] 徐长安,罗秀针,张怡评,等.一株海洋芽孢杆菌B09的筛选及其发酵条件优化研究[J].海洋通报,2009(5):74-78.

[58] 陈伟珠,易瑞灶,谢全灵,等.河豚毒素标准样品的研制[J].化学分析计量,2010(2):7-11.

[59] 洪专,陈伟珠.陈晖,等.7种有机酸溶液中河豚毒素的稳定性研究[J].中国卫生检验杂志, 2008(7):1286-1287.

[60] 陈伟珠,易瑞灶.硫酸氨基葡萄糖喷雾干燥后稳定性试验[J].中国海洋药物,2009(2):22-27.

[61] 陈晓东,林建华.硫酸氨基葡萄糖对大鼠软骨细胞复制性老化的作用[J].包头医学院学报. 2009,25(1):1-4.

[62] 易瑞灶.一种戒毒制剂及其制备方法(CN1736380)[P],2006-02-22.

[63] 易瑞灶.河豚毒素冻干粉针制剂及其制备方法(CN101352422)[P], 2009-01-28.

[64] 刘光明,钟永嘉,曹敏杰,等.鲤鱼过敏原(胶原蛋白)的体外模拟消化[J].集美大学学报:自然科学版,2010(4):267-271.

[65] 李兵,刘光明,蔡秋凤,等.锯缘青蟹原肌球蛋白过敏者血清的筛选[J].集美大学学报: 自然科学版,2010(3):25-29.

[66] 刘光明,曹敏杰,梁银龙,等.文蛤特异性过敏原免疫识别的初步研究[J].食品科学,2009(1):207-210.

[67] 刘光明,史千玉,蔡秋凤,等.日本鳗鲡胶原蛋白和小清蛋白的过敏原性[J].水产学报,2010(12):1883-1890.

[68]孙乐常,巫朝华,蔡秋凤,等.九孔鲍鱼纤维素酶的分离纯化与性质分析[J].中国食品学报, 2010(3):76-82.

[69]王瑞芳,张凌晶,翁凌,等.天然牛磺酸提取新工艺研究[J].食品科学,2009(4):111-113.

[70]张凌晶,翁凌,曹敏杰,等.膜分离法纯化天然牛磺酸的研究[J].集美大学学报:自然科学版, 2009(2):141-144.

[71]陈申如,蔡扬鹏,周琼,等.鲨鱼鱼皮、鱼骨胶原蛋白的纯化及其特性的初步研究[J].中国食品学报,2006(1):173-178.

[72]伍久林,卢宝驹,杜明华,等.鲤鱼红色肉中金属蛋白酶的分离纯化与性质分析[J].集美大学学报:自然科学版,2008(4):289-294.

[73]张锐,孙美榕.提取琼胶糖的树脂新方法[J].中国海洋药物,2006,25(3):28-32.

[74]许永安,叶玫,陈梅,等.菲律宾耳突麒麟菜卡拉胶的提取工艺探讨[J].福建水产,1989(3):27-32.

[75] 陈申如,张其标,苏喜荣.不同来源琼胶提取琼脂糖的比较[J].海洋水产研究,2002(4):51-55.

[76] 肖美添, 叶静, 肖 笛. 一种用聚乙二醇沉淀法从琼脂中分离制备琼脂糖的方法[P]. 专利申请号: 201010238296.2, 公开号: CN101891835A

[77] 韦尔特,王红英,宋立霞.我国膨化颗粒饲料水分控制技术研究进展[J].饲料工业,2008,29(11):7-9.

[78] 林永生,张小玲.赤点石斑鱼配合饲料的研究[J].福建水产,1986(4):65-66.

[79] 张蕉南,陈金翠.“海马”牌配合饲料喂养大黄鱼的试验[J].台湾海峡, 2001(1):115-118.

[80] 赵金柱,艾庆辉,麦康森, 等.微粒饲料替代生物饵料对大黄鱼稚鱼生长、存活和消化酶活力的影响[J].水产学报,2008(1):91-97.

[81] 林仕梅,张丽丽,艾庆辉.福建省水产饲料工业现状和产业发展方向[J].饲料工业,2009,30(24):57-60.

[82] 吴成业,王奇欣,刘智禹,等.海藻中无机砷超标问题研究[J].水产学报,2008,32(4):645-650.

[83] 吴成业,曹爱英,陈财珍,等.海藻中无机砷两种检测方法适用性的探讨[J].大连海洋学院学报,2009, 24(2):146-150.

[84] 吴成业,钱卓真,吴抒怀, 等.紫菜中无机砷含量的分析研究[J].福建水产, 2010(1):29-32.

[85] 钱卓真,吴成业,余颖,等.水产品中喹诺酮类药物残留量的测定高效液相色谱法[S].福建省质量技术监督局,2009.

[86] 吴成业.我国水产品主要贸易国对水产品安全的要求概述[J].福建水产, 2005(4):58-64.

[87] 吴成业.我国鳗业界应对日本“肯定列表”制度应采取的措施研究[J].中国水产,2006(1):66-68.

[88] 吴成业,叶玫.当前福建省水产品药物残留状况及其控制对策[J].福建水产, 2004(3):67-70.

[89] 吴成业,叶玫,刘智禹.鳗鲡的药物残留状况与控制措施[J].福建水产, 2006(3):28-31.

[90] 樊海平,余培建,俞道进. 孔雀石绿对日本鳗鲡的背景污染试验[J]. 福建水产,2007(2):15-18.

[91] 滕瑜,王彩理.水产品加工的发展趋势与研究方向[J].科学养鱼, 2005(12):72-73.

[92] 齐凤生,高晓丽,李维国.现代新技术在水产品深加工中的应用[J].水利渔业, 2007(2):112-115.

[93] 刘亚,章超桦,张静.贝类功能性物质的研究现状及其展望[J].海洋科学, 2003, 27(8):34-38.

[94] 钱风云,傅得贤,欧阳藩.海带多糖生物功能研究进展[J].中国海洋药物,2003,91(1):55-59.

[95] 曹爱英,吴成业.海洋药物的研究新进展[J].福建水产, 2007(4):66-69.

[96] 魏启文,崔野韩,杨明升.国内外农产品质量安全标准的比较研究[J].世界标准化与质量管理,2006(1):8-11.

[97] 詹承豫.中国食品安全风险治理架构研究[J].标准科学,2009(7):77-81.

[98] 李来好,邓建朝,杨贤庆,等.低碳经济引领水产品加工业发展新方向[J].水产学报, 2011, 35(4):636-640.

[99] 倪瑞芳,胡骏,王开洋.水产品加工副产物的综合利用[J].河北渔业, 2010(8): 47-50.

课题组成员:

1、吴成业,福建省水产研究所,研究员、副所长;

2、刘淑集,福建省水产研究所,助理研究员;

3、苏永昌,福建省水产研究所,助理研究员;

4、王 茵,福建省水产研究所,助理研究员;

5、钱卓真,福建省水产研究所,助理研究员;

6、吴靖娜,福建省水产研究所,助理研究员。