乡关不再见

刘炎迅

火车到站后,儿子却不愿下车,他指着地面说:“脏!”

前来接站的亲友一阵大笑。

昨夜一场大雨,车站的地面湿漉漉,到处是泥水,被淋湿的瓜果皮、纸屑和垃圾裸露在地面上,苍蝇在上面忙碌着。

儿子才三岁,有点被吓到了。母亲梁鸿后来说,儿子不知道,这是内地县城最普通最常见的一个场景。外面的世界不断地提速,生活节奏、城市建设,包括火车的物理速度,但是,对于故乡梁庄所在的这个县城,那些只是风景而已。

梁鸿是中国青年政治学院中文系副教授,人民大学文学院博士后,她在2008年和2009年,用近5个月的时间深入河南乡村调查采访,完成了十多万字的纪实性乡村调查《中国在梁庄》。

梁庄是她的故乡,她曾在那里生活了20多年。那天,她带着3岁的儿子回到阔别已久的梁庄,没想到,儿子完全不接受。而在北京工作生活多年的梁鸿,也进一步感受到故乡的衰落,再也看不到当年熟悉的场景了。

很多人感叹,故乡在沦陷。

人们从鲁迅当年写故乡的文字中找到了相似的情绪:“渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。啊!这不是我二十年来时时记得的故乡?我所记得的故乡全不如此。”

学者黄乔生曾说,鲁迅对家乡彻底丧失了信心和希望,在给友人的信中,痛加诋毁,简直要骂起来。当时鲁迅说,在绍兴到处都能碰到鬼把戏,从做官的到老百姓,各自心怀鬼胎,用心凶险,他真想呼吁上天发一场大洪水,把整个城市都毁灭了。

这种情绪未免有些极端,但类似的情绪却以不同的程度让人似曾相识。

今年5月,梁鸿接到邀请,去给团中央青年干部百村调研的年轻公务员们讲一堂课,她想了想,定下的题目是《我们如何回到故乡》,讲了两个小时。

“故乡是被抛弃的。”梁鸿说。

不回故乡,是一种深刻的无奈

梁鸿的书房在一幢小高层里,简单,安静,一张书桌朝着窗户。她如今每天会坐在这里写书,过去的一年,她去很多城市寻找梁庄在外打工的青年,她想记录下这些远离故乡的孩子的故事。

“故乡这个主题,是我最关注的。”梁鸿说。

梁鸿走访了各地的梁庄青年,想听听他们在异乡的生活,但一见面,老乡之间的话题一下子就落进故乡里,聊了一天,都是在回忆梁庄的故事,张家长李家短。

在异乡,谈论家乡成为一个情感按摩的工具。在人们百无聊赖的闲侃中,故乡一次次被升华,成为具有抽象味道的情感释放的地方。

但真正让他们回到故乡,也不愿意。

回去做啥?没钱没希望。所以,有时候,人们对故乡的念想,是分裂的。电影《手机》里,著名节目主持人严守一在北京打拼多年,在事业和生活最不顺利的时候,回到了故乡,得到了释放。

而在平时,他几乎不回故乡。

“农村现在是没有吸引力的。我们都在建设大城市,年轻人离开故乡来到城市,带着梦想,追求大城市的幸福,他们中很多人的期望是,在大城市定居,过上体面的生活,若干年后,这里会成为自己孩子的故乡。”梁鸿说。

这样的愿望要实现却很难。

梁鸿的一个堂侄在北京打工多年,现在是某大学食堂的员工,一个月3000多元的薪水,在很多梁庄人看来,很不错了,够体面的了。

有一次,梁鸿和他吃饭,酒过三巡后,这个侄儿有些激动,当梁鸿问他将来有什么打算时,他说,不回故乡。他解释说,回故乡啥事也成不了,日子过着没劲。

然后他就跑出去给还在梁庄的爷爷打电话,爷爷快90岁了,耳朵背,他就抱着话筒提着嗓门喊话,土里土气的方言,完全放开音量,在旁人听起来,像一场旷日持久的争吵。从屋里面跑到屋外,从屋外跑回屋里,电话通了十来分钟。其实,这次通话,爷爷在那边几乎没有说话,只是不停地嗯哈,间或发出衰老的轻叹声,孙子在这头叽里咕噜说了好半天,挂了电话,眼圈都红了。

“我就想给我爷爷打打电话,我就想听听我爷爷的声音。”这位侄儿说。

“不回故乡”背后,其实依旧保留着剧烈的不舍和某种不甘心,“在外面混,大城市里打工挣钱,累,日子过得不易,但不这样又能怎样,谁让故乡穷,谁让挣钱的地儿都在大城市里呢?”

梁鸿说,她感到这个侄儿的心其实一直还在故乡,但人却只能在北京。这是一种深刻的无奈。

漫长的临时生活

“我们都成了‘搁置的人。”梁鸿说,“生活在别处。”人们背井离乡后,就成了“搁置”的人,漫长的临时生活。

梁鸿的表姐夫现在北京南城一家汽修厂里做工。梁鸿那天去看他,走进他的宿舍,一个5平方米的小屋,砖头垒起来的床,旁边放着一块案板,上面放着包包菜,一碗面条。

“整个房间特别简陋,特别暂时,特别寒酸。”梁鸿说,当时她问,你为啥不买个电视,一天忙下来,也好有个放松。

他说,我一天忙到晚,回家吃完饭,洗个脚,就倒在床上,听听收音机,就睡了,一早起来,洗把脸又出去干活了。在这个屋子里,他住了7年,很少回梁庄。

“没有一点温暖感觉。”梁鸿说,其实这个表姐夫觉得,自己不过暂时住在北京,赚个钱,总有一天挣够了钱就回家。

但这需要漫长的等待,很可能,一辈子都在“临时”和“暂住”中消耗掉了。

“暂住证的提法很可怕。”梁鸿说,这意味着人的精神没有着落:临时住在远离故乡的大城市,但故乡又难以回去,“我们就成了夹缝中人,游离的人。”

梁鸿打算回家过年,更主要是出于一个旁观者的观察。但她也觉得,过年的气氛确实大不如前,年轻人多不回家,满眼都是老人,缩着衣袖坐在家里。

“回家的路很远,路费也贵,票也难买,这都是客观因素。另一个原因就是,回家也没意思,大家都不在家,很多兄弟,七八年都没有见过面。乡村确实在萧条,没有办法。”梁鸿说。

我们都没有了故乡

王娟(化名)的故乡在连云港,江苏北面一个临海的小城市。大学毕业后,她到南京工作,省会的生活,忙碌而繁华。有一天她觉得很累,打算回乡,回去的路上,脑子里勾画出很多美好的图景,但真正到了家,一股巨大的不适应感觉扑面而来。

没有夜生活。天黑拉灯就睡觉。时间像被擀面杖碾过一遍,又细又长,很难熬。“也没有半夜从酒吧出来邂逅帅哥的机会了。”她调侃道,就像电影《孔雀》中的那种没有希望的落寞的小县城。

她才发现,自己更适应省会的生活,喧嚣、忙碌、劳累,还有一样故乡看不见的东西——机会和希望。

李慧是四川人,大学毕业后留在北京一家传媒公司,成为家乡人眼中羡慕的白领。然而,再回到故乡那样的小城市,她发现那套行为规则和人际关系,她早已陌生,而久别的留在故乡的旧时挚友,也不再有共同话题,当她有意无意地在老友聚会的饭桌上说起朝鲜的落后,金正日去世时,总不免引起一阵冷场。

“他跟咱们有啥子关系嘛。”没人对此感兴趣。李慧说,“故乡与外界很远,我和故乡也很远。”

专栏作家十年砍柴前不久写了一本回忆故乡的书,《进城走了18年》。他在书的封面上写了一段话:“岁月偷走了青春,记忆依旧年轻,离乡路上的那些风景,是永远消逝的耕读文明。”

十年砍柴是湖南人,本名李勇,18岁负笈北上,至今22年。

李勇对《中国新闻周刊》说, 自己大概每年要回去一次故乡,有时还一年回去好几次。多数并不是春节,而是利用公差顺道看看父母。

“我们三兄弟都定居在外省,只有姐姐姐夫一家在老家湖南陪着父母,父母也不愿意离开故土跟着儿子们度过晚年,他们坚信只有终点停在故乡、停在老宅的人生,才是圆满的。”

他最近一次回去,是2011年清明,哥哥也回来了,弟弟因为距离更远没有回。他们去爷爷、奶奶的坟上挂青——将纸幡插在坟头上,将坟头上长了一年的荆棘茅草割干净。

李勇说,“一提起故乡,我首先想到的是村门口的一眼井。”他对这口井记忆最深,它不仅是全村二十户人畜最重要的水源,而且也是全村最重要的公共财产,在祠堂、族谱被迫消逝的数十年里,它是维系村里人的精神纽带。

这口井离他家有三十级陡峭的台阶,兄弟姐妹品尝农家生存之苦,也是从这口井开始;对于李勇来说,关于这口井的记忆还和爷爷的死联系在一起。

读五年级的时候,爷爷患脑溢血去世了。“我妈和我婶子按照当地的风俗,拿着纸钱,到井边点燃,然后大哭。”这叫“买井水”,告知井神,某个人已经去了另一个世界,他不再喝这口井的水,感谢井水滋养了他的一生。

“后来我在想,这种仪式还有一个功能是告知,家逢丧事,不可能一家一户告知,请帮忙。井边一哭,这个消息传出来了……”

李勇每次回去,都会听父母讲哪位爷爷或叔辈又走了,村里熟悉的人越来越少了,那些孩子们,他不认识他们,他们也不认识他。

“他们父亲,是和我一起长大的一代人,多数在外打工。”李勇说,整个村落,已不复是一个生态完整、充满活力的系统,而是残缺的、停滞的,安静得可怕。连牛羊的叫声都少了,童年时最常见的“日之夕矣,羊牛下来”的景象很难见到了。

然而最令他感到无法忍受的是,这次回乡,他发现村口的这眼井也几乎废弃了。

每个人的家乡都在沦陷

熊培云是江西人,写了一本有关故乡的书,他告诉《中国新闻周刊》,他的故乡的诸多变化里,最不能容忍的就是一些古树被人连根挖走。

“村边晒场的那棵老树,有几十米高,不仅在我孩提时代给了我昂扬挺拔的斗志,同样见证了这个村庄的几百年历史,而当我有朝一日离开故土,远足他乡,它又是那样温情满满,成为游子望乡之时的归所。”他说。

没有了树,土地会失去灵魂。熊培云说:“上世纪80年代,我曾经在这棵大树旁,边收割水稻,边听崔健的《一无所有》,与父母在田间地头忙着‘双抢。而现在,虽然表面上我在城市里过得意气风发,弹去了泥土,却在不知不觉中失去了心底的家园。”

2008年春天他回故乡,少年时的一位好朋友开车将他送回故乡小堡村,他只在村子里待了十几分钟,就为了去看看大树被挖走后的那个土坑。有一句流行的说法,每个人的家乡都在沦陷。熊培云很认可。在一些地方,比如苏南,乡村和县城都在招商引资中变得工厂林立,当地居民也颇为富裕,年轻人可以在家门口的工厂上班,他们不需要背井离乡。

但这并不意味着他们能留住故乡。接受采访时,很多人感叹,就算故乡始终在身边,也早已变得不一样——城市大拆大建,新农村建设如火如荼,在一系列的政策命令下,无论乡村还是城镇,都急急忙忙地改头换面,新楼房新街道新超市新的河堤新的桥梁,原本熟悉的地方,反而有些陌生。一位接受采访的人说:不夸张地说,现在回家,都要带地图了。

一位曾到苏南昆山采访的记者描述说,当地政府在“提前实现全面小康”的口号下,打算让村民都能住楼房,于是一个个村落被规划整合成整齐划一的新式小区,然而那些突然被迫搬进楼房的村民,住进新房的第一件事却是拆掉煤气灶,在贴着瓷砖铺着地板的厨房里砌一座老式锅灶,然后在墙壁上掏出个洞,伸出一截铁皮制成的烟囱,他们依旧习惯炉火从炉膛舔出来的感觉,那才有生活的意思。他们也会将在高高的楼房的窗户外,照旧例挂上一张竹匾,或者一面镜子。

故乡说起来很抽象,其实不过是一个个具体的细节,比如葬礼。

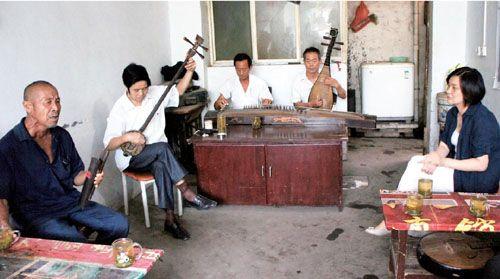

梁鸿提到一个例子,在那些建设一新的村镇,村民们还会照旧例在做白事时候搞一场仪式,但原来在乡野进行的这种仪式,如今只能在车水马龙的街市里进行,每每看到这种情况,她就不免有种无来由的荒诞感。★

(应受访者要求,文中陈明、张军为化名)